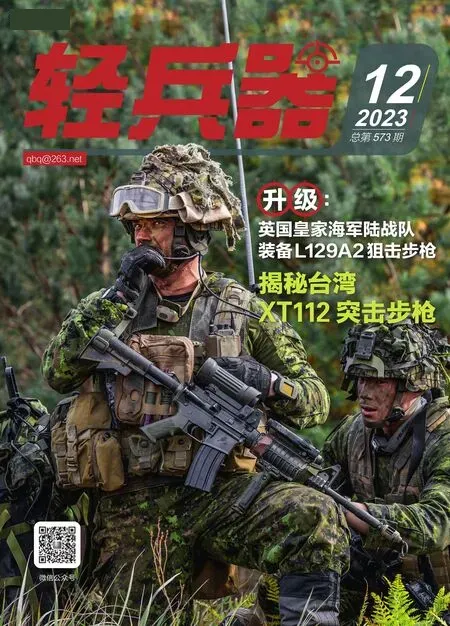

開戰即投降?

——評析丹麥二戰電影《開戰日》

■ 竇超

1940 年4 月9 日凌晨,德國大舉入侵當時國小軍弱的丹麥。在強大的德軍面前,年邁的丹麥國王自知無法抵擋,接到德國的最后通牒后很快決定投降。一些丹麥官兵因聯絡中斷不知道政府已經下令投降,因此仍然繼續抵抗直至被迫放下武器。不過他們的英勇并不能改變戰局。經過約6 小時的小規模戰斗,總人數約14000 人的丹麥軍隊繳械投降。至此,丹麥迅速淪入德國法西斯的占領之中——

2015 年3 月12 日上映的丹麥影片《開戰日》就是以這一事件為背景的。影片表現了丹麥軍隊一個裝備自行車的步兵排,面對入侵的德軍進行節節抵抗,在不知道國王已下令投降的情況下戰斗到彈盡援絕后放下武器的故事。從戰斗場面上來說,這部影片絕對算不上一部能讓軍迷熱血沸騰的片子。但可貴的是制片方對于當年丹麥軍隊的武器裝備進行了非常準確的復原,能夠令觀眾特別是軍迷一窺當年丹麥軍隊的裝備樣貌。

影片海報

一彈未發的制式手槍

《開戰日》一片中,影片主角桑德少尉和其他軍官一樣,都是以手槍作為自己的標配武器。片中除了在哈澤萊烏斯的最后戰斗中,桑德曾抽出自己的配槍并推彈上膛準備戰斗外,其余時間從未取出過自己的手槍,直到最后也是一彈未發。而且按照某種慣例,當了俘虜的桑德在打算交出自己的配槍時,負責看押俘虜的德軍軍官還允許他保留作為個人自衛武器的手槍。桑德的這支手槍從外形上看與著名的德國毛瑟C96 頗為相似,其型號為伯格曼-貝亞德M1910 手槍。

伯格曼-貝亞德M1910 手槍實際上是伯格曼-貝亞德系列手槍中的一個型號,其誕生于19 世紀末,與毛瑟C96 同期,都是德國人設計的。該槍最早的設計來自于一位名叫西奧多·伯格曼的德國人,在他人的協助下設計了伯格曼M1893 手槍。這種手槍因參加瑞士制式手槍的選型失敗而進一步開發了多種改進型,其中最重要的改進型出現在1903 年。在這一年,伯格曼手槍為了增大彈藥威力而采用了9×23mm大威力手槍彈,并被命名為M1903半自動手槍。該手槍在西班牙軍隊的手槍選型中拔得頭籌,但最后只獲得了3000 支的訂單。由于訂貨數量太少,正處在收購伯格曼創立的西靈格公司的新東家認為不值得生產,于是特許將其生產權交給了比利時的派帕公司。正因為此,也有人將伯格曼-貝亞德系列手槍歸入比利時輕武器范疇。

片中的丹麥自行車步兵排

比利時派帕公司根據西班牙軍隊的改進要求,對M1903 手槍進行了一定的改進,最后設計出M1908手槍。該型號也是伯格曼-貝亞德系列手槍中最為成功的一個型號,至于名稱中的“貝亞德”則是派帕公司在銷售半自動手槍時使用的商標名稱。M1908 手槍改為采用套筒和槍管一體化的設計,同時在彈匣座底部開了2 個半圓缺口,目的是為了在取下彈匣時更方便。該槍設計成功2 年后,丹麥軍隊在制式手槍選型中將其選中,并且將其重新命名為伯格曼-貝亞德M1910 手槍。從此,派帕公司就開始向丹麥軍隊生產并提供該型手槍,最后的數量約為4840 支。

伯格曼-貝亞德M1908 手槍是一種與毛瑟C96 類似的大型戰斗手槍,體積和質量按照今天的眼光來看都有些偏大。該槍全槍長254mm,質量1020g,比如今主流半自動手槍重200g 左右。該槍采用容彈量6 發或10 發的雙排雙進彈匣供彈,初速達395m/s。

一戰中比利時派帕公司被德國接管后,其為丹麥軍隊提供伯格曼-貝亞德手槍的歷史也就畫上了句號。

片中桑德少尉取下M1910 手槍的彈匣,向彈匣內裝填槍彈

1921 年,丹麥通過購買特許生產權的方式開始自主生產M1910手槍,并在生產過程中對該槍進行了一系列改進,主要包括內部結構優化、重新設計抽殼鉤、增大握把等。值得注意的是,此時丹麥軍隊裝備的該型號手槍有兩大類。第一類是在原有M1910 手槍基礎上改造而成,其在套筒左側有“M1910/21”的型號標志;第二類則是按照新的設計標準重新組織生產的,其槍身沒有“M1910/21”的型號標志。這兩種手槍在性能上略有差異,但都是丹麥軍隊在二戰中的制式手槍,并一直服役到1946 年才被新手槍取代。

影片中對于德軍頻繁移動感到擔心的桑德少尉,正是通過一個將自己的M1910 手槍取出,并向彈匣內裝填槍彈的鏡頭,來表明其將要履行保衛國家職責的決心的。

落后于時代的制式步槍

影片中對于丹麥軍隊裝備的制式步槍也有非常突出的表現。對于觀眾而言,片中的這種步槍裝填彈藥看起來非常麻煩,還是那種一發接一發裝入彈倉的方式。對槍械不是很了解的觀眾通常認為,一般槍械都是用橋夾裝填彈藥,半自動步槍則一般用漏夾或彈匣供彈,均能夠一次性將彈藥裝填完畢。從這一角度來說,當時丹麥軍隊的制式步槍已經遠遠落后于時代了。

片中丹麥軍隊的制式步槍是克拉格-約根森步槍,與其制式手槍一樣誕生于19 世紀末期。在當時,正好處在無煙火藥步槍大發展的一個時期,出現了很多不同設計思路和技術路線的產品。正是這種帶有“百花齊放”式的大發明時期所產生的眾多不同型號和技術特點的槍械大量涌現,為此后槍械通過實戰檢驗特別是一戰而殊途同歸,出現了很多技術更為成熟共同點也越來越多的槍械型號。很顯然,克拉格-約根森步槍就屬于那種為此后更成熟先進的步槍探路的類型。

1880 年代,挪威軍隊裝備的是杰爾曼M1884 型步槍。該槍是挪威裝備的第一種無煙火藥步槍,發射10.15×61mm 杰爾曼步槍彈,采用容彈量8 發的管狀彈倉供彈。該槍由于管狀彈倉使用性能不佳,挪威軍隊認為有必要用新型號予以取代。在這種背景下,克拉格-約根森步槍應運而生。

克拉格-約根森步槍以兩名設計師的名字命名,前者是挪威陸軍上尉奧尼·克拉格,后者則是挪威國家兵工廠的艾瑞克·約根森。克拉格早就涉足槍械設計領域,并且設計出了被挪威海軍采用的克拉格-彼得斯M1874 步槍。當他得知挪威軍隊對于管狀彈倉并不滿意后,即和約根森共同開始設計新的供彈機構。該供彈機構采用獨特的橫式結構,即彈倉以橫向狀態位于槍管的下方,從槍身右側的裝彈口逐發裝入彈倉。彈倉在槍身左側又向上轉彎,槍機從槍膛的左側推動槍彈進入槍膛。這一獨特的結構使得該槍槍身左側也有一個金屬部件,實際上就是彈倉的左側部分。正是因為這種帶有轉彎的彈倉結構,也有將其稱為轉彎式彈倉的,彈倉彈容量5 發,倒是與二戰中的主流步槍相同。

這種彈倉最大的優勢是不用拉開槍機就可以裝填槍彈,只要打開彈倉右側的彈倉蓋就可以進行裝填。因為這種結構,其無法使用結構簡單的橋夾一次性裝填,只能逐發向彈倉內裝入槍彈,大大影響了該步槍的戰斗射速。而且,雖說其裝填彈藥時不用拉開槍機,但仍然需要一個打開彈倉蓋的動作,裝填完畢還要關閉彈倉蓋,事實上也并不省事。當5 發槍彈裝填完畢時,實際上此時槍彈并沒有到達可以由槍機推動進入槍膛的位置,需要在關閉彈倉蓋后槍彈才能到位。這是因為只有關閉彈倉蓋后,彈倉蓋內部設置的板簧和推彈板才能推動槍彈到位,并且實現推拉槍機連續供彈的動作。這一獨特的供彈方式還有一個小竅門,那就是射手可以將5 發槍彈裝入彈倉,在不關閉彈倉蓋的情況下將第6 發槍彈直接扔到敞開的槍機前方,此時推彈上膛再關閉彈倉蓋。怎么樣?彈容量實際上增大到了6 發。這一點是毛瑟那種橋夾供彈的栓動步槍所無法實現的。克拉格-約根森步槍的這個小竅門,實際上和彈匣供彈手槍有點類似,即在不裝實彈匣的情況下裝一發槍彈直接進槍膛,然后解脫空倉掛機,最后再裝填實彈匣,從而實現容彈量增加一發的目的。

除了極具特色的供彈機構外,克拉格-約根森步槍在其他方面倒是顯得中規中矩。克拉格-約根森步槍有各種不同口徑版本,挪威版的克拉格-約根森步槍口徑為6.5mm,發射6.5×55mm 步槍彈,全槍長1267mm,槍管長760mm,質量為4.22kg。而最早將其列為制式步槍的丹麥軍隊采用的是8mm 口徑,發射丹麥自己研制的8×58mm凸緣步槍彈,槍口初速為823m/s。后來,美國也采購了克拉格-約根森步槍,是美國第一種小口徑無煙火藥步槍,口徑則改為7.62mm,發射7.62×58mm 步槍彈。

片中丹麥士兵正從彈盒內取出槍彈

注意畫面中克拉格-約根森步槍槍身左側結構

不僅口徑不同,各國采用的該型步槍也有結構上的區別。如丹麥版的彈倉蓋采用前后開合方式,而美國版卻采用上下開合方式。單從彈倉蓋的開合方式來說,美國版要優于丹麥版和采用同樣方式的挪威版。因為戰斗中士兵因為緊張有可能將槍彈掉落,這種情況下,丹麥版和挪威版因彈倉蓋是前后開合方式,槍彈就會掉到地上,而美國版是上下開合方式,掉落的槍彈會被彈倉蓋擋住,不會出現掉在地上的情況。此外,丹麥版的克拉格-約根森步槍槍機后部上方有一個狀如鉤子的結構,應該是為了方便操作保險而設計的,也是不同于其他型號的特征。丹麥版還別出心裁地在槍管外增加了一個外管,使得其外形與德國M1888 委員會步槍有些神似,后者在我國則被稱為“老套筒”。事實上,這個外管只能起到一定的保護槍管的作用,實在不值得付出結構和質量這么大的代價。我國在“老套筒”基礎上改進設計而成的“漢陽造”步槍,即將這個沒什么用的外管給去掉了。

克拉格-約根森步槍另一個有意思的機構,是其安裝的阻隔器。這個東西實際上是當年軍隊指揮官戰術思想落后于戰場實際情況的產物。其設計思路是將彈倉供彈步槍臨時轉換為手動裝填步槍,以控制射速。只有在軍隊基層指揮官,如士官的統一命令下才能關閉阻隔器,恢復彈倉供彈能力。克拉格-約根森步槍的阻隔器設計非常精密,使用非常方便,只需要撥動槍身左側的一個杠桿就能使彈倉內待裝填的那發槍彈位置下降一些,從而使得槍機無法推動其上膛。此時,就只能拉開槍機手動裝填下一發槍彈才能上膛。這一功能的存在,實際上也可以在關閉彈倉蓋后打開阻隔器,再手動裝填一發槍彈,從而實現6 發的供彈量。

片中丹麥士兵用克拉格-約根森步槍向德軍射擊,注意槍上的轉彎式彈倉

克拉格-約根森步槍設計成功后,首先裝備的不是挪威軍隊,而是丹麥軍隊,早在1889 年7 月即將其作為制式步槍列入軍隊裝備序列,頗有些“墻內開花墻外香”的味道。此后,挪威軍隊也將其列入制式裝備。

另外,當年在抵抗德國法西斯入侵時,丹麥和挪威軍隊使用的主力步槍都是克拉格-約根森步槍。而且,在這種步槍裝備部隊后,兩國都在標準型基礎上研制了新的改型。如丹麥就在克拉格-約根森M1889 步槍基礎上,改進研制了縮短槍管的M1889 卡賓槍型、M1924短槍管型(也有資料稱其為炮兵型,與卡賓槍型差別不大)和M1928 狙擊型等改進型。

《開戰日》一片中,作為主角的自行車排就是以克拉格-約根森M1889 步槍為主要裝備的。在戰斗中,該型步槍暴露出的最大問題就是火力持續性不夠,主要原因就是其在打光彈倉內的槍彈后不得不逐發裝填槍彈,遠不如對面德軍使用橋夾裝填的毛瑟98K 卡賓槍裝填速度快。丹麥士兵需要從彈盒內逐發取出槍彈,逐發裝入彈倉,戰斗造成的極度緊張加劇了這一動作的失誤和遲緩,進一步降低了戰斗射速。這種戰斗射速方面的差距,再加上對手裝備有不少沖鋒槍而更加明顯,造成丹麥軍隊官兵火力壓制能力的嚴重不足,從而總是被迫邊打邊退,無力阻止德國人的推進。此外,片中丹麥軍隊摩托車排的德格阿得軍士使用的是一支槍管較短的克拉格-約根森步槍,是M1924 短槍管型,該型號在駕車時攜帶更方便。

老而彌堅的輕機槍

《開戰日》一片中,丹麥軍隊自行車排和摩托車排最主要的班組支援火器就是輕機槍。這種輕機槍是世界上第一種實用型的輕機槍,也是一種誕生后至今仍有小范圍使用的武器。這就是大名鼎鼎的麥德森輕機槍——一種被著名輕武器專家劉學昌稱之為“可以使用所有步槍彈的機槍”。

片中士兵正在拉動克拉格-約根森步槍槍機

片中使用克拉格-約根森步槍射擊的丹麥士兵

片中身背克拉格-約根森步槍的丹麥士兵

片中的克拉格-約根森步槍,注意其槍管外管

麥德森輕機槍口徑之多,使用國家之廣,以及使用時間之久,在世界輕武器史上是罕見的。這種來自丹麥的優秀武器,最初卻是作為一種半自動步槍開始設計的。19 世紀末期,丹麥陸軍中尉斯考博以馬提尼-亨利步槍為原型研制了一種半自動步槍,采用頂部供彈方式,并且獲得了丹麥軍隊的訂貨。但后來因為使用方不斷提出改進要求,最終卻于1902 年改成了一種使用彈匣供彈的輕機槍,也就是麥德森M1902 輕機槍。由于該槍是從半自動步槍演化而來的,甚至一度被稱為“機關步槍”。

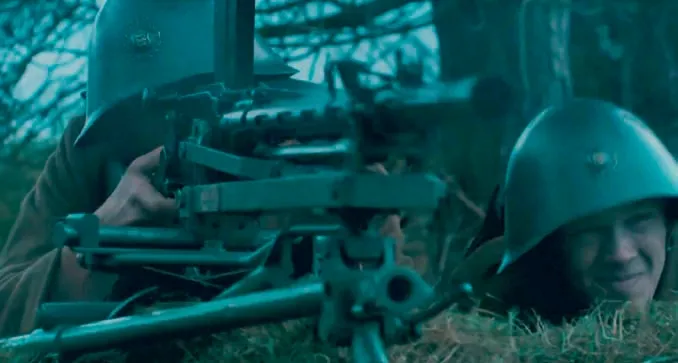

麥德森輕機槍采用槍管長后坐原理,劉學昌將其稱為“機槍中使用無撞擊自動機的唯一武器”。這種自動原理的特點是槍管后退距離長于槍彈的長度,造成自動機往返時間較長,射速較慢。采用不同槍彈的麥德森輕機槍射速也有一定差別,基本上都在400~500 發/分之間。該槍采用可更換的氣冷式槍管,并且配備有表面有凹槽的重槍管,外面則有帶散熱孔的槍管護套。不同型號的麥德森輕機槍配備有長度從483mm 到635mm 不等的槍管。在后期生產型號上,槍管前部還裝有具有制退作用的消焰器。

其彈匣因為使用彈種和不同軍隊要求的差異而容彈量有所差別,有25 發、30 發和40 發等不同容彈量。這種彈匣由于采用頂部供彈方式,并不擔心彈匣會掉落,因此與今天我們通常見到的前掛后卡式彈匣不同,其只有彈匣前部的“掛”而沒有后部的“卡”,也就是說其后部沒有卡筍。這種結構就是我們在《開戰日》一片中所看到的,麥德森輕機槍副射手在更換彈匣時直接向前一推就順勢取下空彈匣,然后裝填實彈匣的動作。你想,彈匣后部沒有卡筍,自然不用按動彈匣卡筍直接推就能將其取下。不過,這種彈匣連接方式在裝彈匣行進中有可能因為鉤掛等原因造成彈匣脫落,連接的牢固度不如前掛后卡式的。所以,后來研制的很多輕機槍的彈匣連接方式也改為了前掛后卡式,如著名的ZB-26 輕機槍。

與ZB-26 彈匣在機匣正上方不同,麥德森輕機槍的彈匣偏置于機匣右上方。因此,后者的瞄準裝置設置在槍管的正上方,而不是像前者那樣偏置于槍管左側。麥德森輕機槍的后期生產型號有些還配備了用于對空射擊的環形瞄準具,這在研制初期肯定是沒有考慮到的。該槍采用兩腳架支撐射擊,但也可以配備不同型號的三腳架,既可用于對地面目標的平射也可以用于對空射擊。比如本片中丹麥軍隊就是將麥德森輕機槍裝置在三腳架上投入戰斗的,只可惜在撤退時被迫丟掉了三腳架,后來只能用兩腳架射擊了。該槍后來配備的有些三腳架采用可與扳機聯動的射擊控制機構,可以不用直接扣動扳機就能射擊。據說,這種三腳架就是后來德國研制MG-34 通用機槍三腳架的原型。從這一角度上來說,將麥德森輕機槍視為世界上第一種通用機槍或者輕重兩用機槍也是有一定道理的。但受制于其彈匣供彈方式和持續射擊能力較差等原因,還是被人們看作輕機槍。本片中丹麥軍隊使用的麥德森輕機槍并未使用遙控射擊的三腳架。

丹麥大規模生產的麥德森輕機槍型號為M1904,采用6.5mm 口徑,發射6.5×55mm 彈。當時還沒有槍族和彈藥通用化的概念,因此丹麥軍隊使用的步槍是8mm 口徑,而輕機槍卻又是6.5mm 口徑。該槍采用30 發彈匣供彈,空槍質量9.07kg,全槍長1143mm,槍管長584mm,理論射速450 發/ 分,槍口初速870m/s。其他國家裝備的不同口徑和型號的該型機槍與其各項性能指標差別并不大,質量普遍在8~10kg之間,長度也均是略有差別。據統計,麥德森輕機槍的不同型號至少有40 種以上。

麥德森輕機槍設計成功后,丹麥人曾經聲稱其可以發射當時世界上的任何步槍彈。這一點確實做到了。據劉學昌先生統計,其可以發射的彈藥包括7.45×45mm(毛瑟彈)、7×57mm(毛瑟彈)、7.62×63mm(.30-06 彈)、8×50mm 凸緣彈(M1893)、7.92×57mm(毛瑟彈)、8×50mm(萊伯爾彈)、6.5×54mm 凸緣(荷蘭彈)、6.5×55mm(毛瑟彈)、7.62×54mm凸緣(M1908 彈)等等。正是因此,麥德森輕機槍自1902 年推出之后,很快就行銷全世界,直到1952 年其原產地才不再大規模生產這種輕機槍。不過,到1960 年代仍然在銷售這種輕機槍。據統計,裝備和使用該槍的國家達36個之多。到21世紀,在一些國家的軍警部隊中還能夠看到正在服役的麥德森輕機槍的身影,可謂老而彌堅。

特別值得一提的是,早在我國清朝末期的1908 年,廣東的兵工廠就開始仿制麥德森輕機槍,并且很快就擴大到其他兵工廠。到了抗戰時期,我國先是購買了多達3300 挺麥德森輕機槍,此后又對其進行仿制,因此該槍在抗戰中還是起到了一定作用的。但麥德森輕機槍作為一種早期設計的槍械,也有很多缺陷。如結構復雜,零件尤其是小零件特別多,拆卸保養都需要專用工具。故其仿制型號如果工藝水平較差就會故障率較高,而原產型或生產工藝較好的則故障率較低。我國仿制初期的1909 年,清朝時任兩廣總督張人駿就曾報告說:“該槍大小零件多達149 個,因全部是手工制造,每月產量只有2 挺,而且造價昂貴,每挺多達502 兩白銀”。這就大大限制了麥德森輕機槍在中國的使用范圍。在整個抗戰期間,包括購買的3300挺在內,共約4000 挺該型輕機槍在抗日軍隊中服役,比起捷克式來說實在是太少了。

此外,麥德森輕機槍的質量較大,達10kg 左右,長度過長,射速過低,作為當時已經配備到步兵班的輕機槍來說,都顯得不太適應了。也就是從二戰之后開始,這種當年設計非常優秀的輕機槍很快就走向沒落,裝備范圍迅速縮小,只在一些經濟不太發達且軍事需求不是很迫切的國家和地區仍在使用。

片中在木箱內的麥德森輕機槍

片中向德軍猛烈射擊的麥德森輕機槍

片中丹麥士兵正準備在三腳架上安裝麥德森輕機槍

本片中的麥德森輕機槍實際上是作為丹麥軍隊步兵基層分隊的火力骨干使用的,具有無可替代的作用,甚至還曾在近距離內擊傷了一輛德軍裝甲車(很可能是擊穿裝甲或從觀察窗射入擊中駕駛員)。這里還要提一下片中反復展示的丹麥自行車分隊。這里的自行車分隊使用的自行車并不是單純的人員機動工具,更重要的是運載麥德森輕機槍的運載工具。麥德森輕機槍的槍身、彈匣袋和三腳架都可以分解后固定在自行車上運載,在相當大的程度上提高了其機動能力。

麥德森輕機槍不僅是丹麥軍隊步兵分隊的火力骨干,正如片中所表現的那樣,還是摩托車分隊重要的車載武器。而片中出現的另一種重要的摩托車載武器,就是麥德森20mm 機關炮。這種機關炮其實是在麥德森M1902 輕機槍的基礎上進行放大改進而來的,而且設計公司就是麥德森本人創建的辛迪加(即企業聯合體),麥德森本人也參與了該炮的設計工作。麥德森20mm機關炮也是一個系列產品,被稱為M1933/35,原因是不同型號設計時間在1933 年到1935 年間。該炮口徑20mm,采用雙輪三腳架的高平兩用型質量只有251kg,如果使用三腳架則只有225kg。其采用15 發彈鼓供彈,戰斗射速可達120 發/分,最大射高3500m,在500m 距離上可以擊穿30mm 厚的垂直鋼板。因為這一性能特點,麥德森20mm 機關炮在二戰初期往往也被用作反坦克武器,對付當時裝甲薄弱的輕型坦克和裝甲車輛。

通過《開戰日》一片中的相關細節,總體可以看出當年丹麥軍隊的武器裝備水平帶有非常濃厚的一戰味兒。到了戰爭爆發的1940 年代,這一裝備水平已經大大落后于時代。懸殊的武器裝備水平,也是丹麥軍隊迅速潰敗的重要原因。

片中兩腳架狀態的麥德森輕機槍

摩托車載麥德森機關炮的全貌