研究型大學的學科交叉組織創新與實現路徑

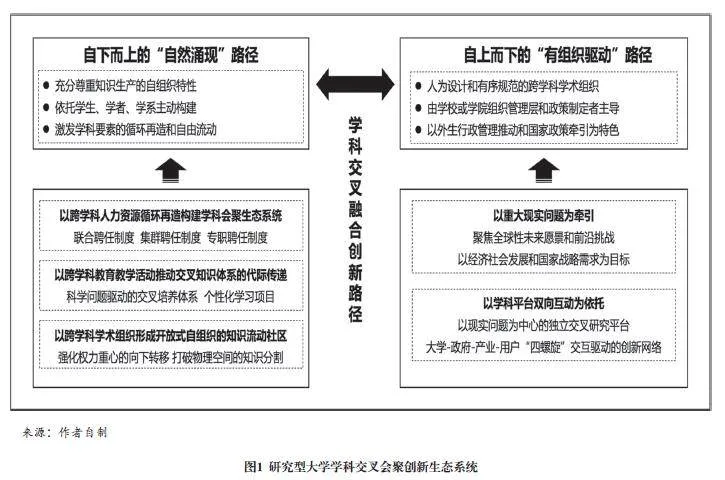

【摘要】學科交叉是大科學時代科研范式變革的前沿趨勢,為大學學科建設和人才培養突破傳統思維、尋求內涵式發展提供了重要內推力,正在成為我國研究型大學體制機制改革的高頻詞和著力點。分析國內外研究型大學學科交叉的典型運作經驗,歸納總結大學學科交叉的組織創新和行動路徑,可以得出如下結論:研究型大學學科交叉主要存在自下而上的“自然涌現”和自上而下的“有組織驅動”兩大路徑,并通過以交叉型人才培養為鏈接、以復合型團隊建設為保障、以重大現實問題為牽引、以學科平臺雙向互動為依托等制度設計驅動可持續運作。為推動研究型大學的學科交叉組織創新,應加快構建自組織模式驅動的學科創新生態系統,全面推行跨學科教育教學體系以支持培育融合創新型人力資源。

【關鍵詞】研究型大學 學科交叉 組織創新 實現路徑

【中圖分類號】G647 【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.21.003

新一輪科技革命的迅猛發展加速了知識形態及其生產模式由高度細分向交叉綜合轉型的進程,學科邊界融合化、科學邊界會聚化、技術跨界常態化,促使科學與技術之間、自然科學之間、自然科學與人文社會科學之間不斷融合形成新研究范式、新知識和新學科,進而推動人類思維模式的交叉會聚和價值觀的有機整合。在此背景下,研究型大學主動適應知識大融通趨勢,充分發揮學科建設優勢,推動學科體系交叉重構,如美國麻省理工學院開展“AI+”智能探索計劃、斯坦福大學設立Bio-X實驗室、北京大學設立前沿交叉學科研究院等,旨在打破傳統“筒倉式”建設路徑,促進學科形態創新。本研究將通過系統分析一流研究型大學學科交叉經驗,歸納總結組織模式創新和實踐變革路徑,以期為研究型大學探索構建學科交叉會聚創新生態系統提供針對性對策建議。

研究型大學學科交叉模式創新的理論基礎

學科交叉是來自兩個及以上學科的信息、數據、技術、工具、觀點、概念或理論,通過理論移植、知識互鑒、對象轉移等手段,產出超越單一學科的基礎理論或解決方案的過程,其本質是學科思維方式的交叉融合與作用滲透。[1]當前,研究型大學學科交叉難以擺脫傳統學科建設邏輯,主要表現為:“學校—學部—學院—系—研究所”的學科藩籬難以打破;交叉融合的資源配置機制尚未完善;重大交叉研究領域創新人才儲備不足;交叉會聚的“溢出效應”和“增量效應”尚不顯著等,學科交叉建設面臨著形“合”實未“融”的實踐窘境。破解學科交叉建設的現實困境,需要從制度理論、組織理論、資源理論等視角積極探索理論支撐。

學科交叉的制度邏輯。制度理論認為學科本質上是一種以教授為中心的學術建制,學科交叉根源在于推動制度環境突破“學科邏輯”束縛,為學科交叉開辟新的制度利基。[2]傳統學科體制通過“單位制”“項目制”等制度性紐帶嵌入大學治理結構,形成了單一學科的制度邏輯,并通過監管制度、規范制度、文化認知等制度慣性不斷建構自身合法性,抵制交叉邏輯的制度化。[3]這一趨勢主要表現為一些高校對交叉活動僅給予口頭支持,實踐中只涉及傳統學科制度的重新配置和新制度的簡單拼湊而缺乏系統性改革,[4][5]交叉工作整體呈現規范程度不高、實踐隨意性較大的問題。學科交叉同傳統學科制度的兼容性低下,相關制度創新難以得到接受和固化,致使交叉活動難以獲得持續性資源投入和行政支持,最終被迫嵌入以學科為主導的傳統結構和規范,并事實上淪為邊緣性活動。[6][7]為突破傳統學科制度慣性,研究型大學開始借助正式和非正式的組織機制創新推動結構化轉型,主要措施包括:明晰學科交叉概念內涵,并在使命愿景、任務陳述等官方文件中進行明文規定;[8]完善核心基礎設施建設,構筑積累交叉資源、進行集中控制和刺激交叉互動的專屬空間;[9][10]創新交叉學術會議、學術項目、科學期刊、科研聯盟等形式以吸納匯聚多學科力量,進一步保障權力的開放性與均衡性等。[11]

學科交叉的組織邏輯。組織理論認為學科交叉的關鍵障礙在于學術組織結構的院系隔離,即在以單一學科為基礎的傳統院系組織架構下,學生與院系、學科和導師的深度捆綁加劇了學科專業的固化,具體表現為:以學科知識分工的空間分布與資源配置邏輯,強化了知識、認識和研究方法的學科分離,激化了個人的學科歸屬,致使學科交叉活動因此陷入各部門都看不見的裂縫中,成為“鄰避效應”的受害者。[12][13]此外,正式管理機構和專屬物理空間的缺失,導致交叉組織結構松散化、網絡化,管理系統的執行力低弱,阻礙學科交叉項目運行效能提升,[14]并引發個體層面“隱形”“孤獨”“邊緣化”等消極情緒的產生。在此背景下,學者積極探索組織架構重組和創新,總結了包括交叉實驗室、研究院、研究中心、研究平臺、網絡和集群等多種建設形式。其中,以交叉研究中心為代表的獨立建制形式被認為是承載學科交叉項目的有力載體,它通常擁有專屬的物理空間、明確的規章制度、穩定的師資隊伍、行政人員和配套經費,相對容易形成穩定知識和社會關系,[15][16]可以作為“邊界組織”以促進不同學科領域的溝通與合作,并保障交叉教育研究活動的系統性開展。[17]此外,各類輔助性組織的建設同樣受到關注,包括交叉學術委員會、交叉教育中心、交叉實踐平臺等,旨在為學科交叉活動的開展提供全方位保障。[18][19]

學科交叉的資源配置邏輯。資源理論認為學科交叉是為創造新知識和解決復雜問題,而開展的資金、知識、技術和人才資源的跨領域整合與利用活動。學科交叉項目的高風險性、不確定性、高協調性需求,導致其建設和維持成本相對高昂,有賴于穩定的資源體系支持。[20]然而,出于風險厭惡以及對短期收益的偏好,高校資助學科交叉項目的意愿往往處于較低水平,致使其在資金獲取方面處于劣勢。項目資金渠道的重疊更是加劇了學科交叉項目與傳統學科項目間的資源爭奪,在資源有限的情況下,學科交叉項目往往被主流學科邊緣化乃至同化,特別是社會科學領域的交叉項目,資金持續投入的概率偏低。[21]因此,研究型大學的學科交叉活動早期呈現高度外部資源依賴性,國家保障投入成為多數院校學科交叉活動的主要資金來源。[22]為提升學科交叉資金運作效率,研究型大學正加快探索多方支持的資源投入與成本分擔機制,除國家行政支持外,積極開辟種子資金、風險投資、創業基金等外部籌資渠道。[23][24]例如,美國研究型大學目前構建了涵蓋美國聯邦政府(如國家科學基金會、國家衛生研究院等)資助、公益風險投資、校友捐贈、內部種子基金等來源多樣化的資助體系,并通過組織專人負責潛在捐贈人研究和勸募工作、革新跨學科同行評議機制等制度設計促進籌融資活動專業化和常態化,推動資源投入力度和資源使用效率的提升,以保障交叉研究抗風險能力的系統性增強。

研究型大學學科交叉融合創新的“自然涌現”路徑

單一學科的認知有限性、自然科學與社會科學的固有復雜性、科學工具和研究方法的使用共性構成了學科交叉融合的內部序參量,并激發學科體系由單一結構向交叉結構主動演進,學科交叉的“自然涌現”路徑由此產生。“自然涌現”路徑充分尊重知識生產的自組織特性,旨在推動各學科在沒有系統外部因素干擾的條件下,實現底層知識單元共同性和互補性基礎上的非線性作用和整體結構優化。該路徑建設的關鍵在于推動學科要素的循環再造與自由流動,在這一過程中,人作為知識、信息與技術凝結的重要載體受到廣泛關注。總體看來,“自然涌現”路徑主要依托學生、學者、學系構建,研究者個人或小團隊之間出于興趣、好奇心以及復雜問題追求的自愿性合作構成了“自然涌現”路徑的主要驅動力(見圖1)。

以跨學科人力資源循環再造構建學科會聚生態系統。擁有豐富知識面和具備多元能力結構的復合型人才是解決復雜問題、推動創新和促進學科交叉的關鍵力量。為支撐復合型人才循環再造,研究型大學綜合采用多元選聘方式,打造深度交叉融合的混編學術團隊。綜合看來,主要包括三類組建形式:一是專職聘任制度,即聘任專職從事交叉學科教育與研究工作的師資隊伍,該制度通常由獨立建制的學科交叉機構采用;二是聯合聘任制度,即一名教師或研究員同時擔任兩個及以上學科部門職務,或者相關學科部門與多個學科領域的教職員工建立聘任關系,并實現交叉學科工作的雙邊認可,例如,密歇根大學允許教師在多個學科部門共享職位或交叉任職,以激發教師合作開展交叉教學與研究工作。除校內導師外,部分大學還從產業部門或其他行業聘請相關專業人員,旨在通過跨越領域邊界獲得解決復雜問題的新視角、新思路和新方法;三是集群聘任制度,以威斯康星大學麥迪遜分校、佛羅里達州立大學為代表的研究型大學嘗試打破傳統學術院系邊界,在校級層面以交叉學科知識域構建集群,并由教務長以競聘形式引導各學科教師進入相應集群,協同解決特定領域復雜問題。進入集群后,教師將由大學層面統籌安排,不再受傳統院系壁壘制約。同時,為避免交叉聘任帶來的歸屬感缺失、晉升受阻等問題,研究型大學充分發揮交叉學科建設工作組、交叉學科學位評定委員會等部門的作用,完善教師在多個學術單位的任職期限和工作比例、資源獲取和名額分配、行政歸屬和收益分配等規定,為學科交叉團隊建設工作提供具體有效指導。

以學科交叉教育教學活動推動交叉知識體系的代際傳遞。為推動交叉知識的代際傳遞,實現復合型人才隊伍的可持續發展,研究型大學高度重視交叉人才培養環節重構。Armstrong[25]根據學科交叉程度將交叉教學區分為課程組合、知識分享、主題引領、連貫設計四個等級,從現實情況看來,眾多交叉育人活動仍停留在第一和第二等級,僅僅是學科知識的堆疊組合。近年來,此類以多學科知識講授為主的機械化教學手段的實施效果飽受質疑,研究者的研究重點逐漸由內容創新向過程創新轉移。相關研究結合學習理論積極創新教學手段設計,結果表明“以學生為中心”的教學倡導理解本位的知識論和創造取向的方法論,是提升學生學科交叉能力的有效方法。其中,以問題為導向的主題教學和基于項目的體驗式學習模擬了現實難題的復雜性,它們鼓勵學生與不同背景和專業的同學開展合作、綜合不同學科領域的知識和觀點、反思自身學科認知的局限性,從而提出創新性的解決方案,這成為填補跨學科知識空白、強化學生復雜問題解決能力、綜合化提升交叉學習效果的有效方法。例如,電子科技大學開發的逐級挑戰的項目式課程體系,通過將跨學科、綜合性、復雜性的現實問題階段式融入學生工程項目體驗,以及模擬實際科研與工程項目申請與實施環境,進階式鍛煉學生跨領域知識綜合應用能力、跨學科團隊協作能力與復雜問題解決能力。除了學習內容結構化、培養方式統一化的建制化培養項目,部分研究型高校正積極創新個性化修讀辦法,允許學生依據自身研究興趣和職業規劃,通過“當前學科+預期學科”的形式自主設計跨學科培養項目,并選擇適合自己的導師開展學習,為其學科交叉興趣激發和跨學科能力提升提供個性化實踐路徑,以最大化實現其個人價值。例如,哈佛大學的經個別學生單獨申請而設立的特別專業(Approved Special Concentration)、康涅狄格大學的個性化跨學科研究計劃(Individualized & Interdisciplinary Studies Program)、斯坦福大學的個性化設計專業項目(Individually Designed Major)均允許學生跨領域組合學位,這為實現交叉人才培養從集體規約到個性化建構的轉變留存了制度空間,有助于推動培養結構由僵硬的線性結構向彈性的網絡結構發展。

以跨學科學術組織形成開放式自組織的知識流動社區。學科交叉本質上是以人為載體的學科知識、方法、價值觀、思維模式的流動與會聚。為促進復合型人才有序流動,“自然涌現”路徑主要從兩方面入手。一是強化權力重心的向下轉移。以哈佛大學威斯研究所為例,研究所以“生物啟發工程”為核心研究主題積極打破學科、單位限制建立起覆蓋所有院系的研究社區。同時,研究所給予科學家充分的資源、時間和自由度進行多學科、多主體合作,開展好奇心和創造力驅動的前沿交叉研究。為實現學科交叉的自發涌現,威斯研究所在哈佛大學內部成立了一家非營利性501(c)(3)組織,由全院系代表和校外合作機構代表組建董事會負責決策,并由哈佛大學教務長擔任主席,這不僅使得研究所能夠建立與哈佛大學原始架構兼容的半自主化研究管理體系和政策運作程序,還滿足了組織靈活性和適應性需求。此外,研究所的研究計劃和研究平臺均遵循自組織的動態建設原則設立,要求基于研究者知識興趣以及商業需求的研究持續更新進而推動不斷發展。這種自我驅動的學科交叉方式能夠有效對沖外部行政權力無序隨意的干預,有助于突破技術與知識的學科“疆域”,賦予學科組織旺盛的生命力和免疫力。二是打破物理空間的知識分割。基于學科分化的組織結構往往會導致個體對學科“過度忠誠”“過度自負”并引發非理性和反交叉決策,為此研究型大學積極打破科研環境的物理分割,通過設計開展交叉研究的專門建筑、建設模塊化實驗空間以及支撐性基礎設施(如承載公用工具和研發技術的共享設施、激發非正式學術交流的公用空間),主動縮小學科交流距離、增加學科交叉合作機會。同時,部分高校借助講座、研討會、學術派對等松散組織形式吸引來自多個學科的師生建立具有學科交叉屬性的合作網絡和學習社區,進而突破實體化學科組織障礙,如麻省理工學院的“工程天才吧”、亞利桑那州立大學的“點燃”項目。

研究型大學學科交叉融合創新的“有組織驅動”路徑

“有組織驅動”路徑是人為設計的、有序規范的學科交叉與疊加,要求研究型大學結合自身學科優勢與發展戰略,精心凝練和選擇重大科學問題或戰略研究方向,整體規劃本組織學科交叉研究與教育發展目標、建設路線,綜合構建“以我為主”的學科交叉路徑,并在此基礎上建立常態化學術交流協作機制、跨學科獨立研究平臺、穩定性交叉人才隊伍,以實現學科交叉的可持續運作,該模式呈現鮮明的以外生行政管理推動為主和國家政策主導的特色。在行為主體方面,自上而下的“有組織驅動”路徑由學校或學院的組織管理層或政策制定者主導,其主要負責經費、設備、實驗室空間等資源的分配,以推動、引導和監督研究者行為,確保研究者按照既定目標和計劃開展工作(見圖1)。

以重大現實問題為牽引的組織模式。從斯托克斯科學研究分類的象限模型來看,“有組織”模式以愛迪生象限追求科學的應用價值為目標,會聚融合了波爾象限中前沿基礎研究和巴斯德象限的應用基礎研究涉及的學科、工具、方法和技術,即解決復雜現實問題構成學科交叉的源動力。研究型大學聚焦明確的重大科研攻關任務,在重大問題凝練伊始就將不同學科領域的研究人員有意識地聚集在一起,共同尋找解決特定問題或挑戰的研究方案。綜合看來研究問題的主題呈現以下兩大特點。一是聚焦全球性重大愿景。“有組織驅動”的學科交叉并非以一般意義上的科學進步為目標,而是更加強調研究問題的共同愿景特性,關注具有世界影響力、代際傳遞性的未來科技發展重大問題,如東京大學的未來社會協作創造項目、洛杉磯加州大學的“重大挑戰計劃”聚焦氣候變化、傳染病暴發、能源危機、食品安全等人類共同面對的重大挑戰。這些問題超越國界、涉及多個因素和利益相關者之間的復雜交互作用,具有研究目標宏大、投資強度大、多學科交叉等特征,有賴于依托跨越學科邊界的大科學模式開展研究。二是與國家戰略使命相呼應。該特征在我國研究型大學的交叉研究布局中格外突出,這類研究主題強調以國家、區域、地區明確的經濟社會發展需求和重大攻堅項目為牽引,在國家重大需求、重大工程、重大實踐中將新興交叉學科方向聚合在一起,共同解決制約經濟社會發展的核心科學問題和關鍵技術瓶頸,培養滿足新興產業發展需要的新型人才。例如,清華大學基于其完備的學科配置和多個優勢學科的支持,以世界科技前沿重大問題和國家重大需求場景賦能學科交叉,設立涵蓋智能交通、柔性電子技術、人工智能、醫工交叉等領域的10大跨學科交叉研究機構,圍繞以跨學科研究為主題的重大科研項目聘請校內多個學科院系的教師組建交叉研究攻關隊伍,以深入推動跨學科研究為著力點,以協同創新的方式解決跨領域、跨學科、跨專業的復雜前沿問題。

以學科平臺雙向互動為依托的實踐載體。研究型大學積極面向國家重大戰略、區域發展重大需求和國際學術前沿,以高效能交叉平臺為依托推進多學科領域的交叉會聚和跨界融合,促進交叉工作實體化和體制化。一方面,積極創新以問題為中心的獨立交叉研究平臺建設方式,在大物質、大信息、大生命、大生態、大文科、大理科學科群的交叉前沿或會聚領域,以國家(重點)實驗室、新型研發機構、大科學裝置和支撐系統等問題導向的新型交叉研究平臺迭代傳統單學科科研平臺。例如,清華大學成立交叉信息研究院,大力促進信息科學與物理學、數學、生命科學以及社會科學的交叉;北京大學成立前沿交叉學科研究院,在生物醫學、納米科學等領域集中發力。這種形式具有更為嚴密、靈活和獨立的組織體系,能夠在物理空間上打通“院系—學科”結構壁壘,為學科會聚提供持久動力。同時,這種建設方式從校級層面進行了組織機構和制度設計,比如,設置專門的交叉學科管理機構并配備相應的校級行政辦公室人員和專員,來監督管理各交叉學科研究中心和研究院的工作,使交叉學科研究與培養單位獲得相應的政策支持、經費設備、人員編制等方面的資源。另一方面,重視分布式交叉創新研究,構建大學—政府—產業—用戶“四螺旋”交互驅動的創新網絡,規劃建設連接全國乃至全球創新節點的創新聯動平臺,與國內外先進的科技創新中心、產業中心互聯互通,探索創新前沿交叉引領的產學研合作機構,加快推進基礎研究、應用研究與產業發展的聯動。例如,浙江大學將微納電子、材料、裝備等大物質學科群布局在杭州國際科創中心;將計算機、互聯網等大信息學科群布局在之江實驗室;將農業、生態文明等大生態學科群布局在長三角智慧綠洲、安吉生態文明研究院等,形成各平臺既聚焦學科前沿又錯位發展的局面。

我國研究型大學學科交叉可持續創新的未來方向

學科交叉是關鍵核心技術突破的主要著力點,是關鍵領域拔尖創新人才培養的重要突破口,是我國邁入創新型國家前列的先手棋。研究型大學應以知識大融通的要求連接不同學科的發展資源、創新網絡和研究范式等,推動學科生態體系內部的“裂變”與學科間的“聚變”,加快構筑學科跨界、人員協同、資源聚合、機制耦合的學科交叉生態。

加快構建自組織模式驅動的學科創新生態系統。堅持以基于興趣、應用、技術的混合驅動,實現學科體系的革命性變化與系統性重組。一方面,以科學發現和技術進步為后端推動,實現創新主體或科研組織的連接、溝通和合作方式更新。通過給予科研與教學人員充分的研究自由度和自主決策權,開辟數據開放、信息聯通、成果共享渠道,推動交叉創新過程和創新軌道朝更加開放、開源的方向發展,激發原始性、顛覆式交叉創新潛力。另一方面,堅持以社會重大問題、國家戰略需求、人類共同挑戰為“無形之手”,推動學科單元重組優化、實現學科板塊間良性互動和會聚造峰。依托創新重大科技基礎設施、國家重點實驗室等平臺載體,實現各個學科模塊的思想、方法和技術在問題驅動的學科交叉會聚中耦合形成共同概念和話語體系,并進一步催生新的知識增長點乃至重要的融合應用領域。在這一過程中,應保持自然交叉與有組織交叉的適度平衡,構建適應內生動力和外部社會需求的綜合交叉機制,全面塑造學科之間、學科簇群之間以及學科內外的創新生態關系。

全面推行跨學科教育教學體系以支持培育融合創新型人力資源。基于課程、專業、學位等教育生態單元的交叉會聚,促進導師、信息、知識、技術、工具等學科要素的跨學科流動、共享、應用、循環,構筑涵蓋通識知識、專業知識、專業技能的知識單元以及跨學科專題、研討會、重大社會問題解決方案等多元化內容的交叉學科人才培養體系,進而為研究者和學生提供多學科視角的教育培訓機會。具體而言,一方面,面向若干成熟學科領域設立覆蓋核心課程的跨學科碩士學位項目,允許不同專業的博士生進行跨專業選修,系統性培養具備解決復雜科學問題能力的高層次復合型人才;另一方面,逐步“松綁”傳統學位,明確交叉人才培養目標并制定知識體系、思維方式整體融合的培養計劃,以師生自組織形式積極推進課程、專業和學位的跨學科模塊建設,打破原有學科教學單元固有的結構性障礙,規模化培養更加適應社會發展需求和多維工作性質的“納米級人才”。

(本文系中國學位與研究生教育學會重大項目“我國博士生招生和培養規模結構質量問題研究”和浙江省自然科學基金重點項目“基于實踐共同體的工程學習作用機理及其干預策略研究”的階段性研究成果,項目編號分別為2020ZAA1、LZ22G030004;浙江大學公共管理學院博士研究生徐沛鋆對本文亦有重要貢獻)

注釋

[1]Committee on Facilitating Interdisciplinary Research; National Academy of Sciences; National Academy of Engineering, Facilitating Interdisciplinary Research, Washington, DC: The National Academies Press, 1900.

[2]T. van Helvoort, “Institutionalizing Biochemistry: The Enzyme Institute at the University of Wisconsin,“ Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2002, 57(4), pp. 449–479.

[3]D. Boden et al., “Student Socialization in Interdisciplinary Doctoral Education,“ Higher Education, 2011, 62, pp. 741–755.

[4]D. Rhoten; A. Parker, “Risks and Rewards of an Interdisciplinary Research Path,“ Science, 2004, 306(51), p. 2046.

[5][22]S. Bililign, “The Need for Interdisciplinary Research and Education for Sustainable Human Development to Deal with Global Challenges,“ International Journal of African Development, 2013, 1(1), p. 8.

[6]C. Lyall et al., “Interdisciplinary Provision in Higher Education,“ University of Edinburgh, 2015.

[7][23]J. T. Klein; P. Gagnon, “The State of the Field: Institutionalization of Interdisciplinarity,“ Issues in Interdisciplinary Studies, 2013.

[8]P. S. Rivero et al., “Situated Transdisciplinarity in University Policy: Lessons for Its Institutionalization,“ Higher Education, 2022, 84, pp. 1003–1025.

[9]孟照海:《制度化與去制度化:世界一流學科建設的內在張力——以美國芝加哥大學社會學為例》,《中國高教研究》,2018年第5期。

[10][15]S. T. Ku; S. Zehr, “Disciplining Interdisciplinarity: Infrastructure, Identity, and Interdisciplinary Practice in Nano ELSI Research,“ Science and Public Policy, 2022, 49(5), pp. 765–780.

[11]Y. Cai; A. L?nnqvist, “Overcoming the Barriers to Establishing Interdisciplinary Degree Programmes: The Perspective of Managing Organisational Innovation,“ Higher Education Policy, 2022, 35(4), pp. 946–968.

[12]S. Vincent; S. Mulkey, “Transforming US Higher Education to Support Sustainability Science for a Resilient Future: the Influence of Institutional Administrative Organization,“ Environment, Development and Sustainability, 2015, 17(2), pp. 341–363.

[13]J. Hannon et al., “Sustaining Interdisciplinary Education: Developing Boundary Crossing Governance,“ Higher Education Research & Development, 2018, 37(7), pp. 1424–1438.

[14]C. Gombrich, “Implementing Interdisciplinary Curricula: Some Philosophical and Practical Remarks,“ European Review, 2018, 26(S2), pp. S41–S54.

[16]J. A. Jacobs; S. Frickel, “Interdisciplinarity: A Critical Assessment,“ Annual review of Sociology, 2009, 35, pp. 43–65.

[17]J. Parker; B. Crona, “On Being All Things to All People: Boundary Organizations and the Contemporary Research University,“ Social Studies of Science, 2012, 42(2), pp. 262–289.

[18]王玲:《美國大學跨學科學術組織的發展策略探析》,《外國教育研究》,2012年第10期。

[19]陳翠榮、敖藝璇:《美國研究型大學跨學科培養科技人才的主要路徑與保障機制》,《中國高校科技》,2020年第4期。

[20][24]K. A. Holley, “Learning From Klein: Examining Current Interdisciplinary Practices within US Higher Education,“ Issues in Interdisciplinary Studies, 2019, 37(2), pp. 17–32.

[21]M. Welch–Devine et al., “Facilitating Interdisciplinary Graduate Education: Barriers, Solutions, and Needed Innovations,“ Change: The Magazine of Higher Learning, 2018, 50(5), pp. 53–59.

[25]F. H. Armstrong, “Faculty Development through Interdisciplinarity,“ The Journal of General Education, 1980, 32(1), pp. 52–63.

責 編∕包 鈺