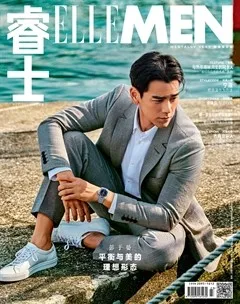

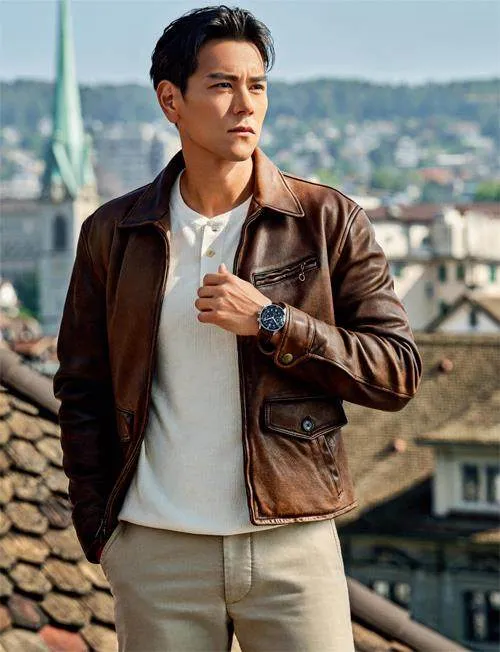

彭于晏 :“他”的釋義

人生的很多個短跑

彭于晏曾說,在成為一名演員之前,他是一個對大方向并沒有那么明確的人。以后會做什么,那種遙不可及的事情,是否真的能夠提前預料?也許每一個人都一樣,發現自己可以做什么之前,生活總是被一些眼前可見的目標所擠滿:一場臨近的考試,某個下午的籃球賽,跆拳道和空手道的結業測驗,抑或鋼琴老師布置的匯演曲目,要在三周內把它彈好……

好比小時候喜歡看的熱血漫畫,后來想想主人公也不都是一開始就知道自己要變成某個故事的主角,而是一小段一小段地冒險,然后到了某一個時刻突然意識到人生故事即將展開。彭于晏說,盡管小時候他也喜歡幻想自己是虛擬世界里的誰誰誰,屠龍的英雄,還是疾行的俠客,但直到成為演員的前幾年,他都沒能完全確定,人生往后要以“進入其他世界”為前提展開。

“入行最初,當然因為可能題材實在是很合適,找我的都是校園片或者愛情片。”

與其說二字出頭那些年的作品是表演,倒不如說也是一部分自我的平行,是作為生活的補足。青春期延續的時間較旁人長了一點,那是一段快樂的時間,但快樂同時也會令人受限,你會有一些猶豫,甚至對自我的定型,會覺得彭于晏可以出演這個角色嗎?

“其實很多演員都會經歷這個階段,比較像是被推著走,演員本身也是一個被動的職業。“

直到之后《翻滾吧!阿信》的導演找來,為這個被動打開了一個小小的缺口,也為彭于晏打開許多新的思路。當時只覺得當然要試試,結果為電影準備到一半時,似乎很多東西也突然清晰起來,原來表演是這樣一件事,原來其他人的生活是這樣一件事。

“我開始有了自己也可以試試的想法后,選擇也漸漸多了起來,也不會有太多猶豫不決,一部又一部,沒有《翻滾吧!阿信》,也不會有《激戰》,也就不會有《破風》《湄公河行動》《緊急救援》,到現在好像嘗試已經不是一個會難住我的問題,我反倒喜歡不確定,不會輕易限定自己是什么類型的演員。”

而同時這個意識的轉變也讓他意識到,往后的人生,要走在哪一條路上,如果說成為演員前的那些經歷,是一場還未了解自己所做的季前賽,那么成為演員到現在的這些年,彭于晏愈發確定自己已經在真正的人生跑道上,要做什么?

要做一名演員。但不要預設自己要成為什么樣的演員,而是把每一部作品都當做一場短跑比賽,表演是一門充滿遺憾的不確定的技藝,它其實不全是一門和外在、他人競技的東西,它一方面很像小時候與朋友、和姐姐在學校和家里玩的角色扮演游戲,依賴想象力,但另一方面,它又需要你隨時去理解一個可能不曾屬于過你的世界,更像是演員本身和自己以及世界交流的一種方式。

這些世界里有太多未知和有趣的東西,這些有趣的部分則會讓表演永遠充滿未知。彭于晏說當下他是一名四十歲的演員,但年齡只是一個標記,提醒他經歷過什么,還未經歷過什么。仍有許多沒有嘗試過的類型,他依然愿意隨時為人生往后的很多個新的短跑作最好的準備。

我對生活始終充滿好奇

如果說表演帶給彭于晏的,僅僅只存在于銀幕里一次次對虛構角色的塑造。那不是真的答案。這些年,彭于晏也會發現,表演其實早已嵌入他生活的許多細節里。

很長一段時間,外界喜歡稱贊他為電影所做的一些突破性嘗試,體操、搏擊、極限救援。但這些突破并非只是表演的關鍵。

“不見得說掌握了這個角色的技能,就一定能把角色演好,但如果連基礎的‘形’都沒有做好的話,那一定演不好,因為觀眾不會信。”

而這個所謂的“形”,彭于晏覺得是在學習的過程中自然形成的,好比說你要扮演單車手,那你一定會把大腿練得粗壯,但如果你要演一名綜合格斗選手,你的肌肉線條和騎車運動員,肯定不同。這當中的差異觀眾不一定都會看得出來,但是至少,演員本人要在創作過程中先說服自己,這個說服的過程,其實也會為真正的表演加分,你會對自己要講的故事更有信心。

“大家會認為這是作品需要,但對我而言,隨著付出時間,專注在一件完全不懂的事情上后,‘需要’已經變成‘愛好 ’。”

與其說是在電影作品里突破自己詮釋角色,也可以說借由完成角色,收獲了更多的生活。許多戲中的學習和經歷,后來都成為彭于晏個人生活的愛好,延續至今,并且也進一步打開了彭于晏對生活的好奇。

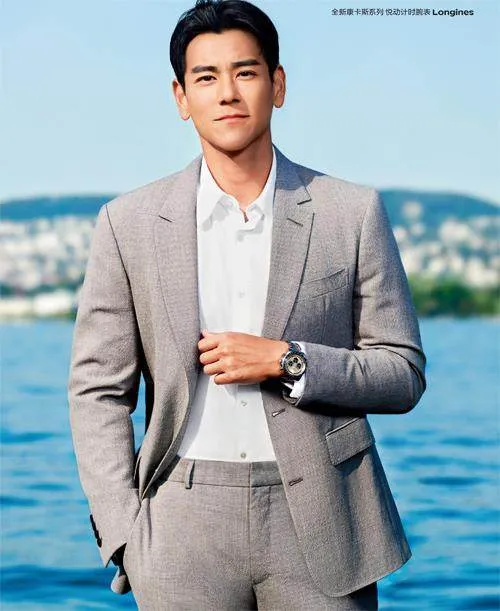

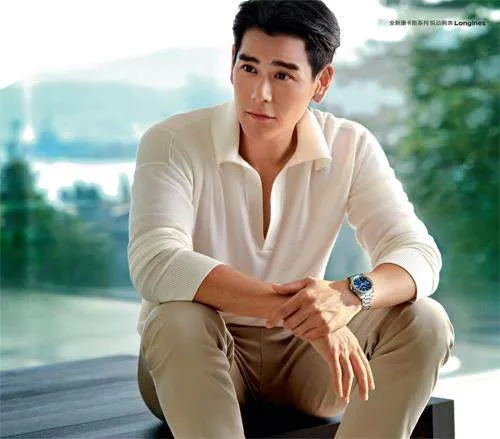

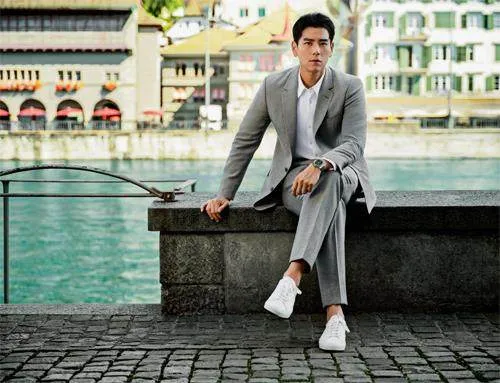

他會主動去探索一些感興趣的好奇的東西,并不追求要研究到精湛的地步,但探索的過程本身便充滿愉悅。那分身處新事物里的熱情,能為人帶來許多快樂。彭于晏透露,這些年,他私下偶爾會練練毛筆字,也許這又是一個令外界覺得有些反差的愛好。寫字的時候會覺得世界非常安靜,你非常集中,這其實是一種休息。不久前,他去了一個陶藝工坊,跟著師傅學做陶藝,把照片分享到社交網絡后,有影迷以為他在拍電影。這次的拍攝地在瑞士,故地重游,彭于晏也和我們分享了一點他的瑞士記憶。

“當時我和家人朋友先去了少女峰,去了那邊知名的雪場策爾馬特,又去了瑞士和意大利交界的切爾維諾山,一路都看到了特別好的風景,那時候我剛學會滑雪,癡迷得很,幾乎整整滑了十天,中間沒有一天休息。”

這分投入和熱情,真的并不僅僅限于角色和表演,真實生活的彭于晏,也是一旦發現興趣就會竭盡全力地投入。彭于晏不知道這些經歷是否會再反哺到角色上,但這也不是目的。而是表演帶給他對生活的另一種突破,表演讓他意識到了世界的豐富性之余,也自然將這分豐富回饋給了自己。

是表演的突破,也是生活的突破,彭于晏告訴我們,他始終對生活充滿好奇。

其實我一直想要了解他人

時間似乎是每個人不變的思考命題。這幾年無論是采訪,抑或私下,彭于晏時常也會被問及一些和年齡相關的問題,

彭于晏坦言其實身為演員,他從未刻意回避時間,甚至很早就想過如果到了四十歲,五十歲,甚至六十歲,他對表演的理解和追求會是怎樣的一種形態。答案并不會很清晰,但至少有一點確定,便是繼續保持探索。

對于自己的探索,可能到一個階段,能夠進入和深入的部分就很有限了。彭于晏說,其實當下的階段,他更加想要了解的是他人。

“當然這個他人也包括我,我也還有一些自己的空間可以去探索,但是除我之外,我可能會花更多時間去觀察和注意其他人,我的家人、朋友和工作時合作的人,我正在和即將接觸的角色。”

家人永遠是令彭于晏最感到安心的存在,同時也是現階段他最牽掛的部分。這幾年彭于晏一抽空就會和家人待在一起,不像從前在拍戲時,家人來探班,或者工作時抽空的見面。有時是一段時間蠻長的旅行,有時哪怕只是家附近的公園一起散步,一個周末去郊野的露營,這些安排,較之過去多了很多。想要更多地參與到彼此的生活里,自己在成長,家人也不例外,即使是彼此分外熟悉和了解的家人,彭于晏也會想要參與到他們人生的此刻。

而許多朋友,這兩年也增加了聯絡的頻率,能夠進入內心的朋友,對彭于晏而言,相當于是自己主動選擇的家人。有時,在一些特殊的時刻,他也會想起個別朋友,想起一些共同經歷,會覺得朋友是那種在彼此真正有什么事時定會出現的人,意識到這一點也會讓他感到滿足。

在12月29日即將上映的電影《潛行》中,彭于晏繼《寒戰》《長城》后第三次跟劉德華合作,這也是兩人第一次有了真正深入的對手戲。他說:“華仔哥找到我希望我能以自己的樣子來演這個新一代的警察,那我自己也在這個過程中跟前輩學到很多,非常榮幸。”拍攝《潛行》時,彭于晏和同組演員林家棟聊得很多,他們有許多即興的表演,是在這樣的聊天中突然決定的。“臨時,大家都覺得另一種方式更好,我們就可以在現場直接推翻掉之前想象的樣子。”這種即興的方式,對于彭于晏而言又是一種新的體驗,而這種體驗則需要他觀察自己的同時,也要觀察對方。戲中,他和林家棟的角色在劇情線上有很多互動,林家棟會創作劇本,也會告訴彭于晏哪些地方能夠做調整,彭于晏則回應著自己的看法,有時也會給到林家棟角色的建議。

“好像我們每個人都同時演了兩個角色,相信會很好。”

而這幾年,對于接到的角色,彭于晏也會比過去更為細膩地去思考這個角色方方面面的問題。

待上映的新片《狗陣》是彭于晏與管虎導演的首次合作,他說這次的角色某種程度上算是社會邊緣群體,他們對于自己的生活感到迷茫,面對突如其來的改變難以適應,需要找到一種新的和世界相處的方式。

準備這個角色的時候,彭于晏時不時會聯想到疫情期間,每個人的生活停滯不前,因為大環境的不確定,因而每個人對于未來的設想也是會有變化的,大家不知道明天會怎么樣,生活目標或許會隨之改變。時間在走,但我們可能在不知不覺中遺失了很多東西,那你怎么樣去抓住你想抓住的,怎么樣面對現在眼前的這個世界。

“當時也在想,這其實是我的現在,不僅僅是我,也是很多人會想的一個問題,也是我演這些角色時在思考的事情。這類角色幫我打開另一個看世界的窗口,不是每一個人都是擂臺的冠軍,不是每一個人都是上天入地的英雄。”

他人中有我,我中有他人。彭于晏的四十歲,在看見自己之后,想更多地看見他人。

而當我們想讓他給過去的自己總結,打分時,他卻微笑拒絕。他揚揚眉毛,說自己現在不會對任何事情打分,尤其是個人和生活,打分意味著制造一個標準,一種規則,而這個規則是一個沒有想象力的存在。好像必須要有好的部分,才值得一個高的分數。好的工作,好的收入,好不好看,但其實回憶起自己一路走來,彭于晏會覺得,好從來不應該等于企圖心,如果一旦與之畫上等號,好的部分或許不會來得那么容易。

“好,似乎表示你要時刻在意外界,我覺得現階段我更在意的是自己,我是否開心,是否健康。如果我需要在意他人,我在意的是我們能夠溝通的部分,我們有什么可以交流,他是否健康,是否遇到困難,是否需要幫助,或者只是一點點關心,我不想評價他人,就像我不想評價自己,人生不是由分數決定。”

人生不是由分數決定,這是彭于晏的答案,又或許,這也是一個這些年許多人想要從彭于晏身上找到那個所謂的男性答案。