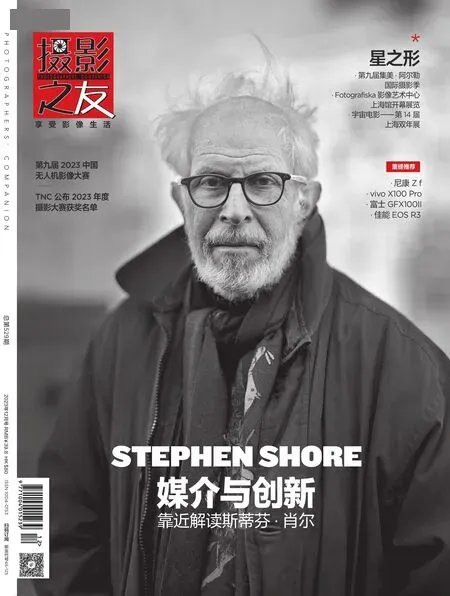

媒介與創新

編輯:劉可為 圖:斯蒂芬·肖爾 文:江融 藏策 姜緯 周仰 特別鳴謝:紐約 303 畫廊

靠近解讀斯蒂芬·肖爾

斯蒂芬·肖爾這個名字在當代攝影中是個舉足輕重的名字,他的作品更是“新彩色攝影”的絕對典范。從《美國表象》至最新創作《地形》,肖爾一直在自己的攝影道路上不斷地進行著探索,用自己的影像探索成就一部又一部值得觀者凝視深思的影像作品。

1.紐約州紐約市,1973 年 3 月至 4月,選自《美國表象》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

2.俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城,1972 年7 月,選自《美國表象》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提

斯蒂芬·肖爾:一位畢生探索影像的攝影家

作者

江融

Jiang Rong

獲紐約市立大學政治學碩士學位,曾在紐約國際攝影中心進修;出版過《攝影的力量》和《探索攝影之旅》等著作以及斯蒂芬·肖爾《照片的本質》和大衛·坎帕尼《論照片》譯著;曾擔任《中國攝影》雜志“面對面”和“攝影 2.0”專欄主持,并為《攝影世界》雜志主持“世界當代攝影家影廊”專欄;曾在國內外美術館舉辦過多次攝影個展; 2007 年為平遙國際攝影節策劃主持首屆國際攝影高端論壇;2009 年獲中國攝影金像獎(理論和評論類);2011 年擔任連州國際攝影年展策展人;2017 年起主編《世界當代攝影大師成名作》叢書;2018 年擔任紐約華美協進會舉辦的《山藝術》攝影展策展人;2018 年至今擔任美國露西獎基金會國際攝影大賽評委;現任聯合國展覽委員會委員和中國國家藝術基金專家庫攝影類評審專家。2023 年應邀擔任麗水國際攝影節“斯蒂芬·肖爾回顧展”策展人。

斯 蒂 芬·肖 爾(Stephen Shore,1947-至今)的作品在過去五十年來被廣泛發表和展出。他曾在紐約大都會藝術博物館、羅切斯特喬治·伊斯曼之家、杜塞爾多夫藝術館、洛杉磯哈默博物館、巴黎國立網球場現代美術館和芝加哥藝術學院美術館舉辦過個展。2017 年,紐約現代藝術博物館舉辦了他的整個職業生涯的大型回顧展。他曾獲得古根海姆基金會和美國國家藝術基金會頒發的獎金。他已出版了 30多本攝影書,并撰寫了回憶錄《照片的本質》(The Nature of Photographs)和《現代實例: 攝影的技藝》(Modern Instances:The Craft of Photography)。自 1982 年以來,他一直擔任紐約州哈德遜河畔安納戴爾的巴德學院攝影系主任,并在該學院擔任蘇珊·韋伯藝術教授。

2023 年 11 月 7 日至 12 月 31 日在麗水舉辦的“永久的當下:斯蒂芬·肖爾回顧展”是國內首次舉辦的一場肖爾作品展覽,更是喜歡肖爾的影像愛好者不容錯過的一場藝術盛會。

肖爾在 60 多年探索影像的攝影生涯中,不斷重塑自己的攝影風格,無論是在20 世紀 70 年代初用 135 相機和彩色膠卷創作的成名作《美國表象》(American Surfaces);還是 20 世紀 70 年代至 80年代中期改用大畫幅相機完成的《不尋常之地》(Uncommon Places)這部已成為“新彩色攝影寶典”的項目; 抑或是 20 世紀 90 年代拍攝的風景、人像和考古等黑白作品;再到 2000 年初按需印制的攝影書和街拍巨幅人物影像以及 2020-2022 年借助無人機攝制的《地形:美國景觀航測》(Topographies:Aerial Surveys of the American Landscape)最新作品。他從不拘泥于單一風格,把每幅影像都看做是要解決的問題,不斷超越自己。

這次展覽經過與肖爾的反復溝通,我們選擇了肖爾的成名作《美國表象》和代表作《不尋常之地》、重要作品《要素》(Elements)和最新作品《地形》,具體包括:《美國表象》(1972—1973年)213幅;《不尋常之地》(1973—1986年)70 幅;《要素》 24 幅(1984—1993 年);《地形》(2020—2022 年) 20 幅,共 327 幅。特別值得一提的是,本次展覽中《地形》系列作品是全球首展。

3.阿拉巴馬州塞爾瑪,1972 年 6 月,選自《美國表象》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

4.伊利諾伊州芝加哥,1972 年 7 月,選自《美國表象》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

關于本次展覽的標題命名,經過與肖爾的多輪討論,最后決定采用《永久的當下》(The Enduring Present), 以反映肖爾在創作每幅作品時對當下狀況的高度專注,這種專注能反映在作品中,并傳遞給觀者,使觀者有身臨其境的感覺,因此,肖爾作品具有當下性。我們希望觀者可以從展出的 4 個主題的作品中看到肖爾 20世紀 70 年代至 90 年代的連續性創作的經歷,以及 2020 年至 2022 年創作的全新藝術探索的作品。

肖爾 6 歲時便嘗試了暗房技術,9 歲開始使用旁軸相機創作,14 歲時拍攝的照片被紐約現代藝術博物館收藏。可以說,肖爾是一個攝影天才,但他并不靠自己的天才,反而依舊勤奮,他也不會因為觀眾或評論家是否認可而影響自身創作。可以認為,肖爾在拍攝時有著明確的藝術創作目標。

肖爾無論使用什么攝影器材創作,首先都會熟悉相機和鏡頭的功能,熟練程度可以做到將鏡頭變為自己的眼睛,將相機變為雙手的延伸。肖爾曾說過,他在拍攝時大致已知道拍攝后在相紙上呈現的效果。有人說,任何人在某個行業出色,至少需要經過一萬次的練習。肖爾亦是如此。他在 20 世紀 60 年代時,已掌握了視覺與技術方面的技能;70 年代,他又去探索如何拍攝眼睛所見的照片。他認為攝影是視覺藝術,通過照片反映出的“透明性(transparency)”,如同攝影師站在窗口,看到有趣的畫面,指給觀者觀看攝影師所看到的畫面。

在創作《美國表象》之前的 60 年代末,美國出現了觀念藝術家創作的大量作品,許多藝術家用相機拍下他們的觀念藝術作品,將攝影只作為記錄的手段。在觀念藝術中,攝影并沒有很強的藝術性,同時創作者也放棄了攝影師作為主體的自主性。攝影在觀念藝術家手中只成了手段,并沒有真正注意到攝影媒介本體語言的可能性。

此時已在安迪·沃霍爾(Andy Warhol)工作室拍攝 3 年的肖爾決定離開,去創作觀念攝影作品。但當肖爾看到貝歇爾夫婦(Bernd and Hilla Becher)使用大畫幅相機拍攝水塔和冷卻塔等工業化時期的建筑并使用類型學將他們的作品并置展出時,他看到了他們講究視覺影像的質量,意識到自己的觀念攝影作品并未解決他關于影像的問題,他決定回到攝影本身,回到攝影師如何使用相機觀看這一問題上,便放棄了觀念作品的創作,從而開始使用簡易相機和彩色膠卷拍攝《美國表象》作品。

[左圖]明尼蘇達州德盧斯市第一街薩默斯事務所,1973 年 7 月11 日,選自《不尋常之地》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約303 畫廊提供

1972 年春,在紐約長大的肖爾決定避開他熟悉的大城市,自駕車到美國內地陌生的城鎮,他沒有用報道攝影的方式記錄國內正在發生的重大事件,而是用相機觀察和拍攝他的日常生活和所見到的街景與人物,并做了詳細日記。

在《美國表象》的創作中,肖爾拍攝了沿途文化和社會景觀以及旅途中的所有生活細節,用視覺日記和快照的形式創作了這個項目。這種快照的拍攝形式和用網格式的展陳方式是肖爾作為藝術家故意做出的決定和姿態。這種“意向性(intentionality)”奠定了這部作品與家庭快照的區別,并表明一切都是可以拍攝的,摒棄藝術攝影可能產生的做作和矯情。他追求拍攝看似隨機但卻很真實的照片,讓被攝元素在畫面中處于同等重要的地位。

肖爾認為,相機最容易拍攝到被攝物的表象,因為相機鏡頭所看到的是事物表面反射的光,他在拍攝自己遇到的人物時,也是將他們當作那個時代的文化表象加以拍攝。但表象是通往真相的橋梁,表象之下蘊藏著更深刻的內容。肖爾并非只是要拍攝美國城鎮的街景,而是要拍攝具有美國當時真正文化特色的典型街景。《美國表象》系列作品可以見證那個時代的特征,并且是一部超前意識的作品,甚至由于預示著當下社交媒體上呈現自我生活場景的九宮格圖形式而具有當代性。

在展出《美國表象》之后,肖爾發現他所使用的柯達彩色負片膠卷在放大后顆粒過粗,因此決定嘗試用大畫幅相機繼續拍攝。1973 年夏天,肖爾帶著 4 x 5 相機再次開車上路,這一次他采取不同于《美國表象》的快照拍攝方式。他通常會在感興趣的地方停下,選擇好拍攝地點,之后,會在相機旁仔細觀察各種構成元素之間的關系,在思考出大致的構圖之后,才在毛玻璃上利用取景器的邊框最后做出取舍的決定。這種拍攝方法使攝影變得更加精確,而且是一個分析和沉思的過程。

當肖爾發現 8 ×10 相機的清晰度更高,更適合拍攝建筑后,他很快便決定采用 8 ×10 相機繼續拍攝該項目。該項目早期作品的構圖在形式上較為復雜。肖爾總是希望看出目力能及之處的透視,以及畫面中各種物體之間的構成。通過這種觀察方法,他讓外部混亂的世界變得有序。后來,他意識到這種方法過于傳統和復雜。1976年后,他采用散點透視法構圖,更注重體驗他在現場的感覺。1977 年開始,他又試圖用 135 相機的拍攝方法來使用大畫幅相機,以抓拍到一些瞬間。由此表明,肖爾的創作過程是不斷嘗試和解決問題的過程。

[右圖]佛羅里達州坦帕市堤道旅館,金爵·肖爾,1977 年 11 月 17日,選自《不尋常之地》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約303 畫廊提供

雖然肖爾在拍攝該項目時仍用大畫幅相機拍攝室內的靜物,但大部分作品是室外的街景和人物,而且,他還做到了既注重作品中色彩、線條、透視等構成,又反映了那個時代美國內地文化的面貌。他認為,平凡小鎮更能體現美國文化的真面目,彩色攝影更能表現時代的顏色。約翰·薩考斯基在評價肖爾作品時指出,肖爾的照片 “十分具有古典的精神,非常安靜,非常沉著……但不乏味,不空洞,而是耐人尋味”。1982 年,該項目作品匯集成冊,題為《不尋常之地》。這部作品為促進現代攝影轉向當代攝影做出了貢獻。

《要素》系列作品是肖爾向沃克·埃文斯致敬的作品,它們包含在 2019 年由美國伊肯斯出版社出版的同名畫冊。1966年,該出版社出版了埃文斯題為《來自內在的信息》(Message From the Interior)攝影畫冊,其中只有 12 幅作品。約翰·薩考斯基稱贊此書是“一件藝術品—構思精湛,肯定為衡量嚴肅的攝影書設定了一個新標準”。

肖爾的《要素》畫冊有 24 幅作品,其中包括他在紐約州住所附近拍攝的彩色和黑白自然風景作品,在國外拍攝的人類遺址黑白作品、當地民居及其日常生活彩色作品和荒原及自然景觀作品,創作跨度從 1984 年至 1993 年約十年時間。該系肖爾快照的拍攝形式和用網格式的展陳方式是肖爾作為藝術家故意做出的決定和姿態。列作品是肖爾在完成了《不尋常之地》后,為自己設定的新挑戰,這種挑戰是如何能通過攝影的基本要素和心理影像觀想拍攝出具有空間深度感的作品。

自拍照,紐約州紐約市,1976 年 3 月 20 日,選自《不尋常之地》,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

根據肖爾在他的《照片的本質》著作中所述,照片是由物質層面、描述層面和心理層面上的基本要素構成的。他還認為,觀察視點、取景邊框、焦點和時間是攝影師確定影像內容和構圖的基本要素。所有這些要素都反映在肖爾的作品里而留給觀者觀看和思考。埃文斯關于美國在大蕭條時期的影像已成為人們對美國那個時代的共同記憶,肖爾的作品作為時間膠囊也已成為人們對美國 20 世紀世紀 70 年代以來的文化和社會景觀,以及他所拍攝的其他國家的自然和歷史景觀的共同記憶而留存在我們的腦海中。

《要素》的重要性,在于肖爾此時進行著另外一種探索,他在沒有城市建筑的輔助下拍攝山坡同樣能傳達出深度與意境。他的這類作品能使觀者的視線從前景一直移動至山坡后,焦點的變化產生縱深感,心理焦點的變化產生出空間深度的幻覺。甚至在畫面沒有天空和地平線的情況下,肖爾也邀請觀者凝視,以產生出心象與表象融合的意境。

2020 年, 73 歲高齡的肖爾又用中國大疆無人機搭配哈蘇 L1d-20c 相機創作《地形》項目。他在用各種相機、媒介和角度嘗試拍攝了美國自然、社會和文化景觀之后,這一次是用無人機在低于聯邦政府限制的 122 米高度航拍美國各地的照片。與大部分用無人機拍攝的攝影家所采用的俯拍角度不同,肖爾主要是用 45 度角拍攝。這種高度和角度正好能看清地面的具體景象,而避免過于抽象的效果。肖爾仍然選擇拍攝美國內地小鎮、城市與郊區接合部以及人類活動改變的自然景觀。雖然照片中基本上看不到任何人,但始終有人的存在感。肖爾一如既往沒有明顯對這些景觀作出價值判斷,也沒有將審美作為他拍攝作品的首要目的。

盡管如此,但只要仔細凝視這些似乎尋常景觀的作品,便能看出它們在主題和形式構成上承接了他以往的作品,同時,肖爾是用新角度拍攝在地面上肉眼和相機均難以看到和拍攝的景觀,從而使觀者能更清楚地看出美國城鎮由于歷史、社會、文化、法律和習俗等原因所造成的結果。這些影像令人想起美國攝影家蒂莫西·奧沙利文在 19 世紀對美國西部的勘探攝影和沃克·埃文斯拍攝美國東南部社會和文化景觀影像作品,以及羅伯特·亞當斯等攝影家創作的新地形攝影作品。這些攝影作品都屬于美國作家愛默生和詩人惠特曼開創的從日常生活中發現不尋常之處的超驗主義傳統因而載入史冊。

肖爾始終在摸索各種不同的觀看方式和攝影技術、拍攝過程和印制工藝以及創作主題和媒介。他是將色彩作為一個有機整體元素,與形狀、平面、紋理、線條、倒影、物體、人物、透視和瞬間一起用于拍攝美國文化和社會景觀影像的先驅之一。他從這些普通事物、場景和人物的表象中發現不尋常之處。他不只是要贊美大自然中存在的美麗色彩,而是要發現他所體驗到的色彩與現實世界中其他元素之間的關系,進而創造出彩色攝影所能產生的新的隱喻和美學。他與其他幾位攝影家一起,為彩色攝影成為藝術媒介做出了貢獻。他是唯一橫跨 “新彩色攝影 ”和 “新地形攝影 ” 兩個流派的攝影家。

盡管肖爾很年輕就取得了巨大成就,但他仍繼續利用數碼攝影、社交媒體、手機相機和無人機等新興技術進行創作。這種不斷變化的嘗試,令肖爾的作品因沒有固定的風格而難以定性。但是,肖爾經過“高度專注”狀態拍攝的看似簡單卻構成嚴謹的影像作品,要求觀者駐足靜心凝視才能欣賞其中的結構、深度、幻覺、意境、驚奇甚至幽默以及表象之下的文化和社會內涵。肖爾的作品影響了幾代攝影家,使得他成為 20 世紀下半葉以來最具影響力的攝影家之一。在人工智能可根據人的提示生成技術影像的時代,肖爾通過他長期探索而形成的特殊眼光所創造的影像更加珍貴,隨著時間推移,人們正越發感受到肖爾作品所具有的“永久的當下”價值。

威斯康星州阿什蘭市第二街,1973 年 7 月 9 日,選自《不尋常之地》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

蘇格蘭薩瑟蘭郡,1988 年,選自《要素》系列,?斯蒂芬·肖爾,由紐約 303 畫廊提供

光與塵埃

作者

藏策

Zang Ce

藝術理論家、獨立策展人,華東師范大學客座教授、碩士生導師,任第 13 屆中國攝影金像獎評委、第 26屆國展評委、北京國際攝影周學術委員會委員及國內多個大型影展的評委、學委等職。著有《超隱喻與話語流變》《元影像理論與元語言研究》等著述,以及學術論文、理論批評、散文隨筆等百余篇。策展“山水與風景的對話”“文獻之上”等大型影像藝術展,從事文學與視覺藝術兩個領域的“元理論”研究,獲國家級最高個人成就獎——中國攝影金像獎(理論獎)、濟南國際攝影雙年展“最高學院獎”及“飛馬杯優秀策展人”榮譽稱號等。

沒有光,就沒有塵埃,

有了光,才有塵埃。

沒有塵埃,就不見光,

沒有光,也不見塵埃。

——馬哈茂德·沙比斯塔里

(Mahmud Shabistari)

尋常之地的不尋常之處

波斯詩人的這段詩,曾被斯蒂芬·肖爾用來比喻形式與內容之間的關系。然而關于形式與內容,我曾做過一個更確切的比喻,那就是基因組的編碼——基因編碼既是形式又是內容(物種)。不過光與塵埃的關系,倒讓我想到了關于意識的問題:意識與無意識。在我看來意識就猶如光線,將隱匿于無意識之中的塵埃照亮,從而成了意識可以感知的對象,這就是覺知。大多數攝影師往往耽于拍攝各種著名的地方,這固然無可厚非,但為什么那些以獨特的攝影師之眼發現并拍攝日常不被矚目之物反而更具價值呢?我不想重彈茱莉亞·克里斯特娃《論卑賤》之類的后現代老調,而試圖借助“光與塵埃”這個類比去予以新的闡釋。那些著名的早已為人們所熟知的景觀,就如處于光所照耀之中的塵埃,不斷地而且是以某種特定的熟知方式去觀看這些塵埃,固然可以加深認知甚或激發某些情感,但卻往往是囿于既定認知邊界之內的觀看。而以不尋常的觀看方式,去發現并感知尋常之地的不尋常之處,則可以拓展我們認知的邊界——也同樣是世界的邊界。人類大腦的“魯棒性”決定了映入人們視野之中的視覺信息,大部分都被刪除掉了,就如那些隱沒在無意識暗夜中的塵埃,而為我們所注目的部分,則如被意識之光所照亮的塵埃。感知無感之物,命名無名之物,正視無視之物,讓意識之光照亮更多塵埃,讓“通達意識”與“現象意識”互動,乃是心智的進化之途,更是文明的開化之道。

從這個角度來看斯蒂芬·肖爾的《美國表象》和《不尋常之地》,有助于從更為宏觀的視角理解其深層價值。我猜想托馬斯·斯特魯斯亦是解人,故而干脆將自己的作品直接命名為《無意識之地》。

攝影何為?

今年初夏時節,我在北京的果園小住,彼時的果園花團錦簇,就在我居住的院落旁邊,薔薇爬滿院墻。當我拍下了這面花墻之后才在照片里發現,原來在墻頭上還蟄伏著一根黑色的電纜線。為什么我在拍照之前卻沒看見呢?原因很簡單,我的注意力聚焦在了我想看見的花上,而那根有些煞風景的電纜,則被大腦減刪除(視而不見)了。而相機則沒有“魯棒性”,凡映入鏡頭的照單全收。由此我想到攝影界里常說的一句話:相機不會說謊。這句話其實值得懷疑,因為相機經常說謊。但如果把這句話改為“相機不會像大腦一樣說謊”應該就沒問題了。記得還有一位攝影師說:“鏡頭能看見人眼看不見的東西。”記得比較清楚的,是維諾格蘭德說的那句“我拍照是為了看看那些東西拍成照片是啥樣子的”。而我自己則寫過一篇《大腦與眼球的遭遇》,在我看來相機看到的影像,更接近于我們眼球所看到的,但我們通過肉眼看到的世界,卻并非眼球所見,而是經過了大腦加工的。如果真如霍金所言——人類所看到的外部世界其實只是意識建構的三維模型,那么相機則為我們建構了一個不同于人眼所見的二維模型,而這個照片中的二維模型,又足以為視覺制造出最為逼真的三維空間幻覺。我認為這就是攝影在本質上異于繪畫之處——繪畫是由腦中所見向畫板的轉換,攝影則是相機所見對大腦所見的召喚和調試。最具價值的照片,可以激活肉眼所見的“盲區”,羅蘭巴特稱之為“刺點”。對于我而言,所謂的“刺點”,其實就是隱匿于無意識的塵埃,被影像之光照亮并顯形。

不同焦距的鏡頭,所見會不同,不同畫幅的相機,其所見則更不同。對于肖爾的《美國表象》和《不尋常之地》,我不想再重復以往研究者的那些既定思路,而寧愿按照自己的想法來一次思想的冒險——就如肖爾在影像范式上的冒險,并自得其樂。我認為,從《美國表象》到《不尋常之地》,不僅僅是鏡中所見與大腦所見的對話,同時也是 35 相機所見與大畫幅相機所見之間的對話。于是肖爾在不同的取景器里,看到了自己眼中所看到的東西,在35 相機和大畫幅相機不同的視域里,各自呈現出了什么樣子。

[右下圖]加利福尼亞州洛杉磯市比弗利大道和拉布雷亞大街,1975 年 6 月 22 日,選擇《不尋常之地》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

影像的“一階”與“二階”

為了便于對影像進行分析,我把哲學概念里的“一階語言”和“二階語言”借用過來,并轉換為“一階影像”和“二階影像”。“一階影像”是攝影師首先要面對的,有點近似于詩人的“煉句”。杜甫是“煉句”大師,“語不驚人死不休”;肖爾則是影像的“結構”大師,他當然不會滿足于已有的影像圖式,于是在《美國表象》中將貌似很隨意的日常“快照”加以精心安排,把本屬于私人化的觀看方式延展到了社會空間。在《不尋常之地》中,肖爾自然也不會循規蹈矩地遵從大畫幅相機既定的觀看方式,而是借用了 35 相機在影像上的靈動和隨意來進行視覺“攪局”。比如他特別喜歡讓汽車進入畫面的前景,乍一看結構上很不和諧,但再仔細看卻又非常巧妙,因為他會利用其他視覺元素,在失衡中再建平衡。這讓我聯想到了一個傳說,據傳才子唐伯虎曾寫過一首祝壽詩:這個婆娘不是人,九天仙女下凡塵。兒孫個個都是賊,偷得璠桃獻至親。肖爾在《形式與印記》中談到了自己在 1975 年分別于 6 月 21 日和 22日拍攝的兩幅照片,肖爾說: “當我第二次走近十字路口時,我問自己,是否可以不像昨天那樣,主要依賴于結構原則,來組織我所要包含的信息。我問自己,能否用這樣一種方式組織畫面,來表達我此刻站在這個路口時的感受。有時候我感覺形式有一種近乎包含了認知交流的意味——當形式變得更加隱蔽和透明時,才顯示出藝術家對體驗的結構理解。”我想說的是,攝影異于繪畫的特質,就在于其比寫實繪畫更能讓觀者產生視覺上的深度幻覺。結構“透明化”,正是為了讓觀者的目光透過視覺元素建構的“窗”,聚焦于影像中的世界而非窗子本身。然而不斷挑戰觀看邊界的肖爾,自然也不會停留于此,在后來的《要素》中,他又把影像之“窗”變成了一堵“墻”……

“二階影像”其實更是批評家和觀眾所面對的。給觀看對象賦予“意義”,可以說是人類意識的一種本能,即便原本是無意義的,也同樣會被嵌入“意義”的框架中去。用最通俗的話講,這就叫“想多了”。“想多了”的方式主要有兩種:一種是“隱喻”,另一種是“轉喻”。“提喻”屬于“隱喻”之一種,“諷喻”則是反隱喻。“意義”必須憑借語言才可生成,所以批評家解讀照片時,首先要做的就是把影像轉換為語言描述。喬爾·斯滕菲爾德在解讀肖爾的《霍爾登街》時,是這樣描述的:

“畫面中,城鎮與鄉野醒目地并存。磚砌的商業建筑屹立在青山與藍天之間,形似古代的基督教祭壇。祭壇中央是一座神像,也是最神圣的部分,而在塵世中,它是一幢木制的白色建筑。這座矗立在山前的建筑,無疑象征了精神的高度……”

斯滕菲爾德在描述這幅照片的同時,也以隱喻的方式將其帶入了由語義賦予的象征系統:祭壇、神像、神圣、塵世、精神的高度……那些原本隱匿于影像之中的各種微妙的視覺元素,又一次被語言之光所照亮,被批評家賦予了超越其存在本身的象征性意義。那么這會是唯一的解釋嗎?當然不是,如果觀者是一位進步主義者,他也許會換一種方式描述,比如把照在左側建筑上的陽光描繪成現代文明的象征,把遠景中的小白房子說成是與時代漸行漸無論是寫作還是攝影,其中最具價值的所在,恰恰是超越了作者意圖掌控的“意外”,即無意識所涌現出的生命力。遠的遺跡……無論如何解讀,也只是觀者為影像注入的“意義”,與攝影師拍攝時最初的“意圖”并無直接的對應關系。然而,批評家們的解讀雖說可以照亮隱匿于影像中的潛在的元素,但同時也會對其他攝影師產生某種誤導,讓他們誤以為肖爾之所以拍攝這幅照片,也是從這些“意義”而非具身的視覺感受切入的。就如寫作的過程一樣,當寫作者在某一方面獲得“洞察”的同時,也必將在另一方面陷入“盲目”,攝影亦如是。而且,無論是寫作還是攝影,其中最具價值的所在,恰恰是超越了作者意圖掌控的“意外”,即無意識所涌現出的生命力。

從“外感知”到“內感知”

我現在對肖爾的解讀,也同樣是我對其影像的“意義”投注。在此前提下,我將從我的視角開始對肖爾的《要素》進行分析和解讀。在來麗水觀看《永久的當下—斯蒂芬·肖爾回顧展》之前,我對他的《要素》這組作品并不了解。肖爾在麗水的講座中,講到了《要素》中的幾幅照片,而且提到了他在視覺機能上的探索和實踐。這立刻就引起了我的興趣,因為視覺理論、神經科學理論、現象學等恰好是我這些年來最為關注的,因為藝術的核心奧秘不在藝術媒介本身,而在人的大腦之中。在隨后的“斯蒂芬·肖爾學術研討會”上,我用“梯度”“視崖”等吉布森知覺理論,對肖爾例舉的那幾幅照片進行了解析……

肖爾的展覽,我一共去看了三次,主要就是為了研究《要素》這組作品。《要素》總共有 24 幅作品,并按照嚴密的次序排列。先從單幅來做視覺分析,第一幅與最后一幅,拍的都是最普通的山坡,第一幅的畫面里還能看到一些遠處形似建筑物的巖石,而最后一幅則只有一些亂石、野花和雜草了。照片的結構依然是“透明”的——而且簡直太“透明”了,但卻如一堵墻一樣,把我們的視線囚禁在了空洞的畫框之內。人在看外部世界時,是既“掃視”又“凝視”(這里指目不轉睛地看,而非拉康的被他者“凝視”)的,在“掃視”中,外部世界就是各種不同的表面——《不尋常之地》的大部分照片就是“掃視”的觀看,所謂的“結構”,其實也就是組成了這些不同表面的視覺關系。“凝視”則是面對特定獨立空間相對封閉性地看,《要素》中的一部分照片,就都是讓人“凝視”的。比如山坡與天空和白云相連接的那幅,我在近距離凝視時,山坡近而白云遠。當我退后十米左右再看時,則白云近而山坡遠。為什么?因為近觀時,山坡上的各種細節歷歷在目,并由此形成了具有空間感的“梯度”,山坡與天空之間又構成了“視崖”,我的注意力會不自覺地被引向山坡。而當我退后了看,山坡上的細節不再清晰,整個山坡也變成了一個模糊的色塊,而此時白云的形態則成了我視覺中的焦點。沿著這種視覺心理實驗的觀看方式再看那兩幅畫面中只有山坡的照片,因為沒有了白云與山坡之間的視點切換,此時目光的游離,就不再是由畫面中的對象物引導,而是被自身的心念所驅動了。與具有代入感的“看進”(seeing in)和距離感的“看作”(seeing as)不同,我針對這種反觀自身的影像,自創了一個新概念——“看出”(seeing off)。所謂“看出”就是“不入戲”,或者說是“離相”——離開外在的視覺幻象而轉入內在體驗。現象學中也有所謂“外感知”和“內感知”之分,觀看這兩幅照片的內心體驗,其實就是由最初觀看畫中之物的“外感知”轉而進入體悟“內感知”(心動)的意向過程,其中的原理有些類似于“面壁”。

再從這組作品的排列順序看,開頭幾幅彩色照片之后連接的是拍攝考古現場的黑白照片,其間的過渡是那塊彩色照片里的大石頭,與接下來黑白照片中與之形似的古瓶之間的視覺聯系。這就讓我們從空間的視點漂移又過渡到了時間維度的古今聯想,又從“內感知”回到了“外感知”……那塊天然的大石頭,難道不也是遺存于時間長河中的古物嗎?只不過未經人工干預而已。然后則由古代的生活器具又閃回到現實中的生活器具、食物、居室,以及現今生活在這片土地上的人……有了時間維度也就有了敘事,觀者會自行腦補一段極其恢宏的人類歷史進程……然而最為有趣的是,當這組照片進入尾聲時,肖爾又把我們帶回到了“內感知”,而且最后那幅與開頭首尾呼應的照片更加極致,除了野花雜草亂石什么都沒有了,我們重又回到了“面壁”式的內觀……

肖爾為什么要如此編排?難道是在暗示,我們眼中的世界、時間以及記憶,也只不過是由我們的意識所建構出來的?策展人江融跟我講:“肖爾對東方佛學很有會心。由此可見我的這種解讀也并非空穴來風。”

1.紐約州金斯頓,2020 年 10 月 8 日,選自《地形》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

2.弗吉尼亞州切薩皮克,2021 年 4 月 8 日,選自《地形》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約303 畫廊提供

[左上圖]德克薩斯州布魯斯特郡,1988 年,選自《要素》系列,?斯蒂芬·肖爾,由紐約 303 畫廊提供

[左下圖]德克薩斯州杰夫戴維斯郡,1988 年,選自《要素》系列,?斯蒂芬·肖爾,由紐約 303 畫廊提供

我就是河流

作者

姜緯

Jiang Wei

攝影評論家,策展人。

獲得麗水攝影節最佳策展人獎、連州國際攝影年展杰出策展人獎和中國攝影金像獎理論評論獎。

擔任中國攝影年度排行榜終審評委、TOP20 中國當代攝影新銳展評委、上海國際攝影節評委。

我這次在麗水美術館看斯蒂芬·肖爾的回顧展,駐足時間最長的是他的《要素》和《地形》系列,這倒并非說《美國表象》和《不尋常之地》不重要,它們當然非常重要,但我個人更愿意仔細琢磨相對而言不太熟知的作品。

《要素》系列是斯蒂芬·肖爾向沃克·埃文斯致敬的作品。1966 年,美國伊肯斯出版社發行了沃克·埃文斯《來自內在的信息》畫冊,這家剛創立的出版社發行的第一本攝影畫冊。出版社的負責人希望這本畫冊能夠為攝影書籍樹立嶄新的標準,出于注重品質的考慮,畫冊只挑選了極少量的照片,包括了一對夫婦的廚房,另一個人的早餐室,還有埃文斯母親住處附近的房屋虛墟,埃文斯拜訪密友時拍攝的臥室,這些照片都能讓人聯想到這些空間曾經或現在的主人,以及他們的生活。

2019 年,也是伊肯斯出版社,出版發行了肖爾的《要素》畫冊。24 幅 1984年至 1993 年創作的作品,包括了他在紐約州住家附近和國外拍攝的彩色、黑白照片,人物,景觀等等。

斯蒂芬·肖爾的攝影歷程中,安迪·沃霍爾、約翰·薩考斯基和沃克·埃文斯是對他影響最大的幾個人。薩考斯基讓肖爾直面了一個攝影師所做出的基礎的分析性決定:在何處框定畫面,要包括什么以及舍棄什么,框架會如何中斷這個世界,截斷物體與形狀,并形成影像的視覺結構的起始點。

在《現代實例》這本書里,肖爾講到薩考斯基一直有果樹栽培學的興趣,愛好種蘋果。薩考斯基曾經在某個場合表示,如果你遇到一個喜歡的蘋果品種,復制它的唯一方法,就是把結出它的樹枝嫁接到另一株現成的樹上。

我覺得斯蒂芬·肖爾向沃克·埃文斯致敬的方式,就像是薩考斯基的蘋果栽培觀點。一張照片可以是一件自覺的藝術作品,又源于對世界的感知,被形式分析闡明,并對心理和詩意的共鳴十分敏感。一張照片可以同時處理這四方面。埃文斯最好的影像就是如此,肖爾當然心領神會。

沃克·埃文斯當年在《來自內在的信息》扉頁引用了亨利·馬蒂斯的話“真實并非真理”,告誡讀者不要草率理解攝影的真諦。哲學家斯拉沃熱·齊澤克的“真實眼淚的驚駭”(The fright of real tears),是說在日常感受力最為靈動、豐盈的時刻,往往是最具神思的時刻,此時,當你凝神注視,很多曾經熟視無睹的事物就會翻轉,變得陌生又豐富,而生命中最重大的問題就會由此浮現出來。

《要素》這個系列比肖爾以前的作品更日常,也更綿密。日常敘事的難度在于,攝影師不能超出經驗的邊界,不能架空語境,這要求攝影師在克服敘事難度的過程中不能取巧,不能有什么浮夸的戲劇性,照片就是通過因自我認識的漸進而顯現的醒悟和內省。

我以前在電腦和手機屏幕上看《地形》系列,總感覺一般,也因此產生困惑:肖爾為什么要去拍這些?直到在麗水美術館的展覽現場,我才有深刻領會,這是美妙的時刻。循著參觀路線,特別是在《美國表象》和《不尋常之地》之后看到《地形》,視域是連貫整體的,跟單獨看《地形》是完全不同的觀看體驗,有完全不同的心理感受。

《美國表象》和《不尋常之地》過后幾十年,大師起心動念,想要去曾經拍過的地方走走看看。他也確實付諸行動了,但經過幾個星期的重游故地,他發現并無大的改觀。2020 年,無人機拍攝的便捷可行,促使《地形》系列誕生,善于運用新技術、新方法的斯蒂芬·肖爾,可以再一次觀看美國,以別樣的方法。原來只能平視的小鎮主街、停車場、房屋、公路、河流、谷倉、田野,在45度俯瞰視角下能夠看得更開闊深遠,但依然保持著他冷靜、明晰的風格特征。肖爾也因此和沃克·埃文斯、羅伯特·弗蘭克、威廉·艾格斯頓、羅伯特·亞當斯、喬·斯坦菲爾德等諸多攝影師一樣,一輩子都在反反復復運用各種方式看美國,看這片大地上的形形色色。蘊含在平凡表象內部的,是無盡的情感,這種情感的起承轉合,真的令我觸動心弦。

如果我們想象一個杰出的攝影師,他看到的東西遠超一般人,為什么在如此多的感官印象中,他抓取留存在意識中的是這些,而不是那些?因為意識總是主動的、有所選擇的,飽含獨有的情感和意義,揭示出選擇,浸潤著感知,還有些許的歲月喟嘆。因此,肖爾在《地形》中看到的不僅僅是一條小鎮主街,而是他的街道,攜帶著他的性格和身份的標記。這是意識的特殊性,而這種個體化的感知標識,混雜了經驗和時間的印記,也正是肖爾之所以是肖爾自身的理由。

1.意大利盧扎拉,1993 年,選自《要素》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

2.紐約州埃塞克斯郡,1992年,選自《要素》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約303 畫廊提供

看斯蒂芬·肖爾的《地形》系列,我想到最喜歡的博爾赫斯寫下的一句話:“時間是構成我的實體。時間是帶我涌涌向前的河流,但我就是河流。”肖爾在《地形》中看到的不僅僅是一條小鎮主街,而是他的街道,攜帶著他的性格和身份的標記。

3.墨西哥尤卡坦,1 9 9 0年,選自《要素》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約303 畫廊提供

4.墨西哥尤卡坦,1 9 9 0年,選自《要素》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約303 畫廊提供

抹平瞬間

作者

周仰

Zhou Yang

攝影師、譯者,作品關注記憶、文化遺產與神話。英國伯明翰城市大學藝術學院在讀博士生。作品曾在連州國際攝影年展、天水攝影雙年展、浙江美術館、集美·阿爾勒國際攝影季等展出,并獲集美·阿爾勒Madame Figaro女性攝影師獎提名、徠卡奧斯卡·巴納克攝影獎提名。近年來還致力于攝影文論譯介,翻譯出版包括《美國表象》《凝視的訓練》《每一個瘋狂的念頭》等。

《美國表象》是斯蒂芬·肖爾的代表作,單看照片我們總會自發地產生眾多疑問:這些看似隨意的日常記錄為什么可以稱為作品?又是怎樣的緣由呈現一本公路作品集?這一版由策展人、評論家鮑勃·尼卡斯(Bob Nickas)撰寫的前言文字清晰地將我們帶回到肖爾的創作背景與歷史背景中,帶回到20 世紀 70 年代的美國社會中。

當時的服飾與發型、路邊汽車、櫥窗招牌、家中裝飾,充滿著時代烙印,這些都會讓人直觀地感受到,通過它們,觀看者可以拼湊出一幅時代肖像,而肖爾用相機記錄描述的這一故事,讓觀者看到了特定時期的美國。這些元素拼湊出20世紀70年代肖爾的創作背景,時代元素充斥在美國表象的作品中,但同期發生的國內外大事,越南戰爭和反戰、慕尼黑奧運會事件等災難性歷史瞬間卻從未出現在肖爾的鏡頭中。

《美國表象》看起來是一部平靜而隨機的公路片,其中似乎沒有任何重要的事件發生,用肖爾自己的話說,他就是要拍攝自己吃過的每一餐、遇見的每個人甚至上過的每個洗手間——他也確實踐行了這一宣言,畫冊中真的有馬桶的照片,視覺并不那么愉悅。但同時,一個又一個偶遇的人出現在鏡頭前,畫面時而幽默又時而帶著悲憫,體現出的是肖爾本人的秉性。實際上,無論畫面里的內容是什么,人、環境、物品,最終拍攝對象都是肖爾本人。尼卡斯的前言則為這種“記錄一切”的行動提供了當代藝術領域的思想背景,這些對個人經歷的關注并不是孤立的。

《美國表象》之后的《不尋常之地》是我個人更喜歡的作品集,畢竟它更符合我們對照片視覺秩序感的期待,也更令人愉悅。這個系列中肖爾將大畫幅相機的鏡頭對準加油站、街景、各種建筑,并將這些最平常的景色命名為“不尋常之地”,這是一種幽默,也是作品吸引人之處。肖爾通過大畫幅相機的凝視以及這種命名,給平常生活中流動的景象按下暫停鍵,將這些場景如此鄭重地拍攝下來并掛在墻上,實際上也迫使觀看者去思考日常。

總體上,對于肖爾的作品,我覺得最有意思的是他對身邊的關注,《美國表象》和《不尋常之地》看起來是兩種截然不同的視覺風格,但內核都在對日常的關注中得到了統一。《美國表象》中,肖爾似乎不加區別地記錄抹平了“決定性瞬間”和“非決定性瞬間”之間的差異,讓我們意識到生活中所有的瞬間其實都同等重要;而《不尋常之地》中,肖爾用敏感的目光在平常的場景中構建出視覺秩序感,創造了一個全新的暫時的世界供人凝視。正是他的經驗融入,才會讓《美國表象》有了更深層次的體驗,同時令尋常之地變得不再尋常。這是觀看斯蒂芬·肖爾作品對我個人而言,最直接深刻的體驗。

[左下圖]新墨西哥州阿爾伯克基,1972 年 6 月, 選自《美國表象》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約303 畫廊提供

[右下圖]俄亥俄州托萊多,1972 年 7月,選自《美國表象》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

蒙大拿州色當,2020 年 7 月 25 日,選自《地形》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

肖爾似乎不加區別地記錄抹平了“決定性瞬間”和“非決定性瞬間”之間的差異,讓我們意識到生活中所有的瞬間其實都同等重要。