抹平瞬間

周仰Zhou Yang

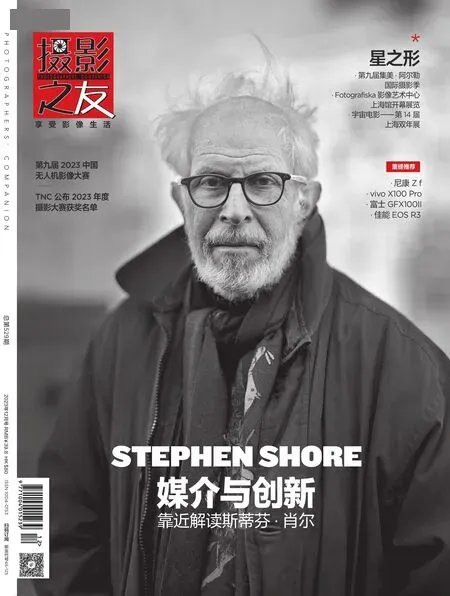

《美國表象》是斯蒂芬·肖爾的代表作,單看照片我們總會自發地產生眾多疑問:這些看似隨意的日常記錄為什么可以稱為作品?又是怎樣的緣由呈現一本公路作品集?這一版由策展人、評論家鮑勃·尼卡斯(BobNickas)撰寫的前言文字清晰地將我們帶回到肖爾的創作背景與歷史背景中,帶回到20 世紀 70 年代的美國社會中。

當時的服飾與發型、路邊汽車、櫥窗招牌、家中裝飾,充滿著時代烙印,這些都會讓人直觀地感受到,通過它們,觀看者可以拼湊出一幅時代肖像,而肖爾用相機記錄描述的這一故事,讓觀者看到了特定時期的美國。這些元素拼湊出20世紀70年代肖爾的創作背景,時代元素充斥在美國表象的作品中,但同期發生的國內外大事,越南戰爭和反戰、慕尼黑奧運會事件等災難性歷史瞬間卻從未出現在肖爾的鏡頭中。

《美國表象》看起來是一部平靜而隨機的公路片,其中似乎沒有任何重要的事件發生,用肖爾自己的話說,他就是要拍攝自己吃過的每一餐、遇見的每個人甚至上過的每個洗手間——他也確實踐行了這一宣言,畫冊中真的有馬桶的照片,視覺并不那么愉悅。但同時,一個又一個偶遇的人出現在鏡頭前,畫面時而幽默又時而帶著悲憫,體現出的是肖爾本人的秉性。實際上,無論畫面里的內容是什么,人、環境、物品,最終拍攝對象都是肖爾本人。尼卡斯的前言則為這種“記錄一切”的行動提供了當代藝術領域的思想背景,這些對個人經歷的關注并不是孤立的。

《美國表象》之后的《不尋常之地》是我個人更喜歡的作品集,畢竟它更符合我們對照片視覺秩序感的期待,也更令人愉悅。這個系列中肖爾將大畫幅相機的鏡頭對準加油站、街景、各種建筑,并將這些最平常的景色命名為“不尋常之地”,這是一種幽默,也是作品吸引人之處。肖爾通過大畫幅相機的凝視以及這種命名,給平常生活中流動的景象按下暫停鍵,將這些場景如此鄭重地拍攝下來并掛在墻上,實際上也迫使觀看者去思考日常。

總體上,對于肖爾的作品,我覺得最有意思的是他對身邊的關注,《美國表象》和《不尋常之地》看起來是兩種截然不同的視覺風格,但內核都在對日常的關注中得到了統一。《美國表象》中,肖爾似乎不加區別地記錄抹平了“決定性瞬間”和“非決定性瞬間”之間的差異,讓我們意識到生活中所有的瞬間其實都同等重要;而《不尋常之地》中,肖爾用敏感的目光在平常的場景中構建出視覺秩序感,創造了一個全新的暫時的世界供人凝視。正是他的經驗融入,才會讓《美國表象》有了更深層次的體驗,同時令尋常之地變得不再尋常。這是觀看斯蒂芬·肖爾作品對我個人而言,最直接深刻的體驗。

新墨西哥州阿爾伯克基,1972 年 6 月, 選自《美國表象》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約303 畫廊提供

俄亥俄州托萊多,1972 年 7月,選自《美國表象》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供

蒙大拿州色當,2020 年 7 月 25 日,選自《地形》系列,?斯蒂芬·肖爾, 由紐約 303 畫廊提供