文物修復(fù)用環(huán)氧膠粘劑所釋放游離氯對文物的影響

【關(guān)鍵詞】環(huán)氧膠粘劑;游離氯;青銅文物腐蝕;文物修復(fù)

【摘要】環(huán)氧膠粘劑是文物修復(fù)中常用的連接材料之一。采用電位滴定法對環(huán)氧膠粘劑進(jìn)行游離氯(Cl游離)測定,發(fā)現(xiàn)常溫下其外表面釋放的Cl游離數(shù)值為0.161mg/m2,水浴環(huán)境下其釋放值提升至0.181 mg/m2,證明環(huán)氧膠粘劑中存在游離氯。在修復(fù)青銅文物時使用環(huán)氧膠粘劑,所釋放的游離氯易與青銅反應(yīng),產(chǎn)生氯化亞銅(青銅病),從而存在安全隱患。

一、環(huán)氧膠粘劑在國內(nèi)外文物修復(fù)中的應(yīng)用情況及問題

環(huán)氧膠粘劑(主要成分為環(huán)氧樹脂,作膠粘劑時常以雙酚A型為主)是目前文物修復(fù)常用的連接材料之一,由于其毒性小、成本低、固化成型性好、粘合強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)[1],一經(jīng)應(yīng)用便得到了廣泛的推廣,逐步取代了動物膠等傳統(tǒng)膠粘劑,尤其適用于無法采用焊接方式修復(fù)的文物。國外較早將環(huán)氧膠粘劑應(yīng)用于文物修復(fù),如Organ在1961年就提出了利用環(huán)氧樹脂對文物進(jìn)行粘接和補(bǔ)配的方法[2],國內(nèi)在20世紀(jì)80年代前后亦開始用于文物修復(fù),如秦始皇兵馬俑博物館于1982至1988年使用環(huán)氧膠粘劑分別對一號、二號銅車馬的傘蓋和車蓋等部件進(jìn)行了膠接修復(fù)[3],其整車修復(fù)方案榮獲國家科技進(jìn)步二等獎。上世紀(jì)90年代之后新型環(huán)氧膠粘劑不斷出現(xiàn),國內(nèi)文保行業(yè)也積極嘗試,如河南三門峽虢國墓地、平頂山應(yīng)國墓地出土銅器的修復(fù)即采用了環(huán)氧樹脂混合銅粉的修補(bǔ)劑[4],該修補(bǔ)劑與青銅基體的色澤相同,修復(fù)效果良好。時至今日,環(huán)氧膠粘劑在文物修復(fù)中的應(yīng)用越來越普及,大有取代焊接技術(shù)之勢。

但是隨著大范圍、長時間的使用,環(huán)氧膠粘劑脆性大、易老化、易變色等缺點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)。針對這些問題,學(xué)界和各研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行了一些研究,但多集中于如何增韌、抗老化等方面[5,6]。事實(shí)上,文物粘接常用的雙酚A型環(huán)氧樹脂膠粘劑一般是在堿性條件下催化環(huán)氧氯丙烷與雙酚A反應(yīng)得到,由于體系中存在的副反應(yīng)或處理過程中水洗不完全,常會殘留有氯(Cl)元素,而即使是微量的氯(Cl)也對部分金屬有腐蝕性。早在20世紀(jì)60年代之前,國外就將用作文物包裝和襯墊材料的聚氯乙烯逐步替換為聚乙烯,原因即在于聚氯乙烯在高溫或長時間的暴曬下會分解出HCl,其中的Cl元素會對文物產(chǎn)生一定的腐蝕[7]。那么,目前國內(nèi)進(jìn)行文物粘接修復(fù)時多采用雙酚A型環(huán)氧樹脂膠粘劑,粘接界面處是否也會釋放Cl元素并對文物產(chǎn)生腐蝕呢?這正是本文要探討的問題。

二、環(huán)氧膠粘劑Cl的測定及Cl的釋放狀態(tài)

本研究以國內(nèi)文物修復(fù)常用的AAA膠為研究對象,采用水解萃取法測定其Cl含量[8]和Cl的釋放狀態(tài)。

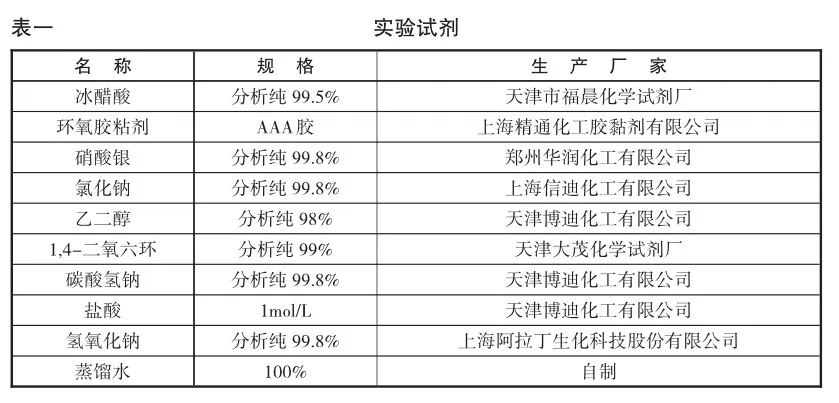

實(shí)驗所用試劑和設(shè)備詳見表一和表二。

1.環(huán)氧膠粘劑中Cl元素的存在狀態(tài)

由于在生產(chǎn)過程中閉環(huán)反應(yīng)不完全,合成的雙酚A型環(huán)氧膠粘劑中常有環(huán)氧氯丙烷殘留。環(huán)氧氯丙烷可水解為3-氯丙二醇,加上縮聚反應(yīng)過程中的副產(chǎn)品氯鹽和添加劑,最終環(huán)氧膠粘劑中Cl的來源就可分為無機(jī)Cl、可水解Cl和不可水解Cl三類[9]。

無機(jī)Cl主要以HCl和NaCl的形式存在,如式1和式2所示。

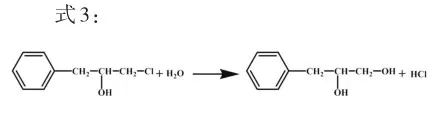

可水解Cl主要是式1過程中脫Cl不充分而殘留的Cl基,其與水會發(fā)生水解反應(yīng)而生成HCl,如式3所示。

無機(jī)Cl和可水解Cl容易在環(huán)境中形成游離態(tài)的氯離子(Cl-),故使用環(huán)氧膠粘劑粘接的界面會形成酸性環(huán)境,具有腐蝕性。因此,在研究環(huán)氧膠粘劑在文物修復(fù)中的應(yīng)用時,需格外關(guān)注這兩類Cl的釋放情況。

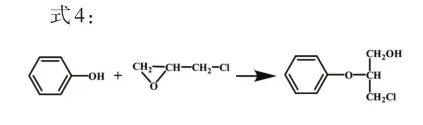

不可水解Cl也稱結(jié)合Cl,為環(huán)氧氯丙烷和雙酚A的β加成反應(yīng)產(chǎn)物,其產(chǎn)物上會攜帶新的Cl基,如式4所示。

不可水解Cl因Cl基與聚合物分子鏈結(jié)合牢固,難以釋放,不會產(chǎn)生游離態(tài)的氯離子(Cl-),也不會形成酸性環(huán)境,故不具有腐蝕性,基本不會對文物本體造成損害。因此,環(huán)氧膠粘劑中無機(jī)Cl和可水解Cl以游離態(tài)氯離子(Cl-)(Cl游離)釋放出來的Cl基是對文物造成損害的主要Cl源。

為了測定環(huán)氧膠粘劑Cl的釋放情況,需測定膠粘劑中Cl的總含量(Cl總)和粘接界面Cl游離的含量。

測定Cl總可采用水解萃取法:將環(huán)氧膠粘劑溶解于有機(jī)溶劑中,在強(qiáng)堿的作用下Cl基發(fā)生取代和消除反應(yīng),全部分解為Cl游離,再用電位滴定法測量環(huán)氧膠粘劑中的Cl總。

測定Cl游離可采用水解擴(kuò)散法:將環(huán)氧膠粘劑靜置于水環(huán)境中一段時間,讓其充分水解并釋放Cl游離,繼而采用電位滴定法,測量不同時間內(nèi)其向水中釋放的Cl游離濃度和速度,并以此數(shù)值為依據(jù),評估粘接處的Cl游離對青銅器可能產(chǎn)生的腐蝕影響。

2.環(huán)氧膠粘劑固化后氯總含量(Cl總)測試

將環(huán)氧膠粘劑置于模具(20mm×35mm×10mm)中室溫固化24小時后,稱取一定質(zhì)量(W=2.0903g)的固化試樣,將其充分溶解于乙二醇和1,4-二氧六環(huán)混合液中。將溶液置入濃氫氧化鈉水溶液并加熱至120℃,回流2小時。使用醋酸中和溶液至PH值為7,采用0.004 mol/L的硝酸銀乙酸溶液對其進(jìn)行電位滴定。同時,按照上述步驟重復(fù)操作,制備無環(huán)氧膠粘劑的空白對照組。

環(huán)氧膠粘劑中Cl總含量計算方法如式5所示。

其中,Cl總為試樣中Cl的總含量(%),V1為滴定環(huán)氧膠粘劑用硝酸銀溶液總體積(mL),V2為滴定空白樣用硝酸銀溶液總體積(mL),N為硝酸銀溶液濃度(mol/L),W為環(huán)氧膠粘劑樣品的質(zhì)量(g)。

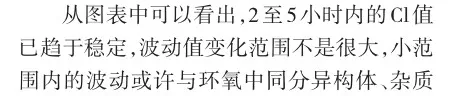

準(zhǔn)確測定Cl總的實(shí)驗關(guān)鍵在于環(huán)氧膠粘劑中的結(jié)合Cl是否全部轉(zhuǎn)化為Cl游離,因此確定脫Cl的反應(yīng)時間(溶解后靜置時長)就顯得極為必要,否則實(shí)驗數(shù)據(jù)會產(chǎn)生較大偏差。將環(huán)氧膠粘劑樣品分為6組,每組測試樣品3個,6組反應(yīng)時間分別為0.5小時、1小時、2小時、3小時、4小時和5小時,每組樣品數(shù)據(jù)求均值,結(jié)果如圖一和表三所示。

3.水環(huán)境中可釋放氯含量(Cl游離)測試

制備同等質(zhì)量(W)的環(huán)氧膠粘劑,清洗后置于一定體積的蒸餾水中進(jìn)行浸泡,使其充分水解并釋放Cl游離。測試時采用0.004mol/ L的硝酸銀溶液進(jìn)行電位滴定測試,直至滴定結(jié)果穩(wěn)定不再變化,最后取測試結(jié)果。試樣分為若干組,每組3個試樣,每次取一組試樣進(jìn)行標(biāo)定,分別測量1天、2天、3天、5天、7天、9天、(9+n)天的標(biāo)定數(shù)據(jù)(n取3的整數(shù)倍)。

需要指出的是,就本實(shí)驗而言,由于環(huán)氧膠粘劑具有一定的疏水性,固化致密度較高,外部水分很難進(jìn)入環(huán)氧內(nèi)部繼續(xù)溶解Cl游離,實(shí)測的Cl游離以環(huán)氧膠粘劑表層的釋放為主,因此筆者認(rèn)為采用單位面積(mg/m2)的Cl游離釋放量來描述更為準(zhǔn)確。故下文計算Cl游離時將式5中的質(zhì)量(W)更換為表面積(S)。

環(huán)氧膠粘劑模具固化后的表面積為0.0025m2。

(1)室溫下Cl游離的測定結(jié)果與討論

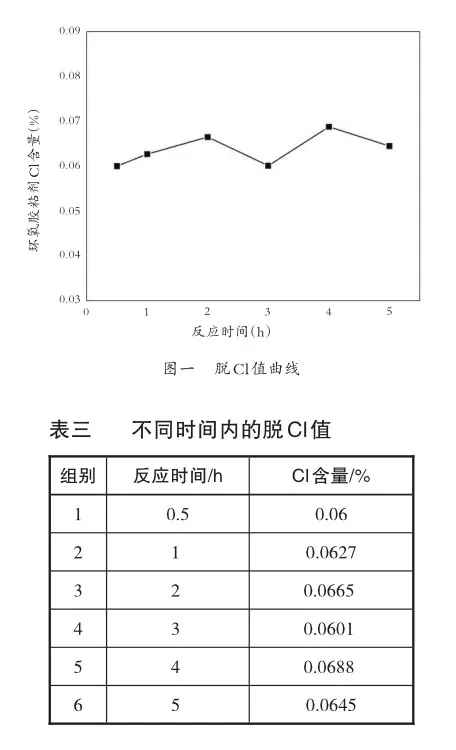

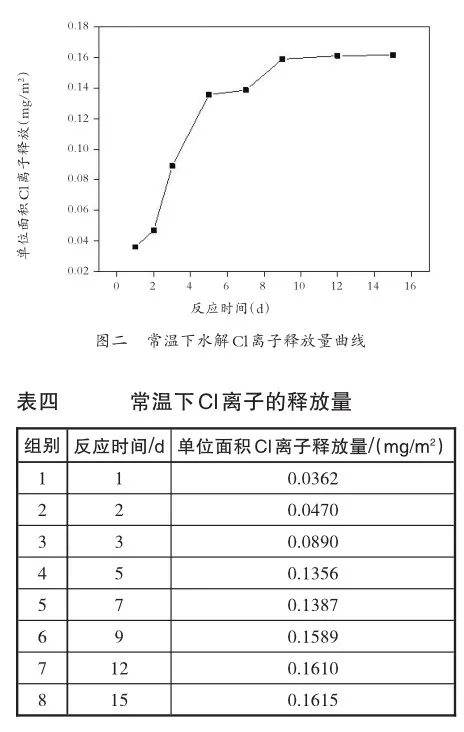

將試樣依次放入100ml的燒杯中,每個燒杯定容50ml的蒸餾水,分成8組,測得常溫下環(huán)氧膠粘劑水解Cl游離的釋放量如圖二和表四所示。

根據(jù)實(shí)驗數(shù)據(jù)可以看出,隨著時間的延長,Cl游離在水中的溶解量逐漸增加,也就意味著環(huán)氧膠粘劑中水解Cl的釋放量在增加,第12天后水中Cl游離的量開始穩(wěn)定在0.161mg/m2附近,說明環(huán)氧膠粘劑表層水解Cl的釋放已趨于完全,而非環(huán)氧的水解Cl與水溶液中的Cl離子金屬鹽達(dá)到了平衡。在極端情況下,當(dāng)環(huán)氧膠粘劑表層破裂或剝落時,有繼續(xù)水解并往水中釋放Cl游離的可能。考慮到文物修復(fù)時往往不是簡單地將兩個殘片進(jìn)行粘合,大多數(shù)情況下殘片可達(dá)數(shù)十個甚至更多,因而粘合的總面積增加,致使Cl游離存量激增,在粘接界面處形成更多的Cl源,極易對文物產(chǎn)生不利影響,尤以金屬文物為最,如青銅器。

(2)水浴環(huán)境下Cl游離的測定結(jié)果與討論

目前大部分館藏文物均處于常規(guī)的陳列展示和庫藏保管環(huán)境,儲存條件相對穩(wěn)定,Cl元素擴(kuò)散速度慢,環(huán)氧膠粘劑中的Cl游離對文物產(chǎn)生的不利影響也相對較小。但在文物修復(fù)的實(shí)踐操作中,尤其是在對缺損的青銅器進(jìn)行殘塊補(bǔ)配時很難做到一次性完成,需多次進(jìn)行調(diào)整。而有時補(bǔ)配固化不理想,但界面處已形成了一定的粘結(jié)力,無法直接將補(bǔ)配材料拆下時[10,11],便需要將膠粘劑已固化的青銅文物置于水浴鍋中蒸煮,待粘接界面處環(huán)氧膠的粘結(jié)力下降或消失時再進(jìn)行拆卸,此時青銅文物上的環(huán)氧膠就會和水溶液進(jìn)行充分接觸形成水解Cl源,對文物產(chǎn)生一定的損害。所以本文將這種情況也納入實(shí)驗考量。

與前述實(shí)驗在室溫下進(jìn)行不同,修復(fù)拆卸的過程存在水浴加熱的情況,需考慮較高溫度下Cl游離的釋放率是否會升高,且會升高多少的問題。故我們設(shè)計了一組水浴環(huán)境下(100℃)Cl游離釋放量的對照實(shí)驗。

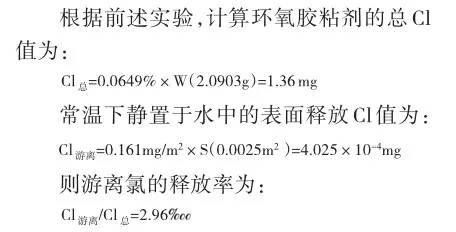

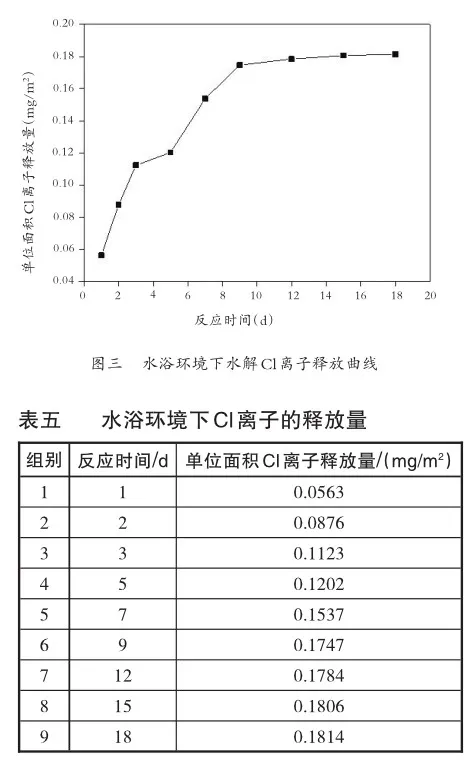

根據(jù)時溫等效原理,將試樣置于100℃水溫下,其余實(shí)驗參數(shù)與室溫相同,再次模擬測試長時Cl游離的釋放速率,結(jié)果如圖三和表五所示。

根據(jù)實(shí)驗數(shù)據(jù)可以看出,15天后Cl游離的釋放量接近平衡,將第15天和第18天的Cl游離釋放量做均值可得0.181 mg/m2,與常溫下的0.161 mg/m2相比,其釋放量的增速提高了12.4%。該數(shù)值的大幅提升應(yīng)與溫度升高后分子活躍度上升[12]致使環(huán)氧試樣的部分內(nèi)表層或淺表層Cl擴(kuò)散速度增加有關(guān),說明環(huán)氧膠粘劑中的Cl游離釋放量會隨著溫度的升高而增加。同時,水浴溫度下第5天的數(shù)值稍低于常溫下第5天的數(shù)值,這一異常現(xiàn)象或與水解Cl產(chǎn)生的HCl容易揮發(fā)而導(dǎo)致的數(shù)據(jù)波動有關(guān)。

實(shí)驗中所采取的條件或許較為苛刻,但驗證了環(huán)氧膠粘劑中確實(shí)存在水解Cl的釋放,并且隨著溫度的升高,其釋放量也隨之增加。在日常的保存環(huán)境下,空氣中的水汽會參與青銅文物和環(huán)氧膠粘接面的水解Cl反應(yīng),雖然水解率和水解量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于實(shí)驗的模擬值,但也是不容忽視的病害隱患。

雖然可水解Cl的比值占比不大,但上述數(shù)據(jù)僅為淺表面的數(shù)據(jù),且Cl的形態(tài)是可游離的Cl離子,Cl離子奪電子能力很強(qiáng),對金屬文物是個很大的隱患,粘接界面處的Cl離子富集,會形成對文物不利的外來Cl源,增大了金屬文物的保護(hù)難度,也容易引起青銅器青銅病的發(fā)生。

三、環(huán)氧膠粘劑所釋放Cl游離對青銅文物的腐蝕實(shí)驗

上述實(shí)驗驗證了修復(fù)文物常用的環(huán)氧膠粘劑存在可水解的Cl源,且隨著溫度的升高,Cl游離的釋放量也逐漸增大。至于其釋放量對青銅文物的腐蝕影響程度具體有多大,以及是否存在其他對文物不利的影響因素,目前尚難以量化。為了進(jìn)一步了解環(huán)氧膠粘劑中Cl游離對青銅文物的腐蝕影響,下面通過實(shí)驗?zāi)M、評估水解Cl離子對青銅基體的腐蝕情況。

本實(shí)驗的目的是證實(shí)腐蝕產(chǎn)物是否為CuCl,故此階段只作定性判斷,不作定量分析。前述實(shí)驗測得的Cl離子濃度過低,如采用該濃度,實(shí)驗時間會非常漫長,不具備現(xiàn)實(shí)的可操作性。同時,由于環(huán)氧膠粘劑水解生成的HCl既易溶于水,也容易揮發(fā),容易造成溶液中Cl離子的不穩(wěn)定,故采用NaCl替代。

實(shí)驗首先配置0.01mol/L的NaCl水溶液,用醋酸滴定溶液的PH值,以模擬維持水解HCl的弱酸性,再將含Sn量為6.5%的青銅試樣除銹后浸泡于上述水溶液中,以驗證青銅病發(fā)生的趨勢。

通過顯微觀察打磨除銹后的青銅試樣,可以看到大塊Sn粒(圖四,a),這是由于試樣是從鑄態(tài)的青銅錠上線切割下來,取樣位置靠近鑄件的表面,大塊Sn粒為反偏析的Sn,俗稱“錫汗”。將試樣置于弱酸環(huán)境的0.01 mol/L NaCl水溶液中靜置7天后取出,再在室溫下放置3天,最后用偏光顯微鏡(PM)觀察,可見試樣表面出現(xiàn)多處大面積的白色粉狀銹(圖四,b)。對試樣進(jìn)行XRD物相分析,結(jié)果如圖五所示。經(jīng)與標(biāo)準(zhǔn)卡片對照,與峰匹配后可確定白色粉狀銹為CuCl。可見濃度為0.01mol/L的NaCl水溶液在10天內(nèi)即可將青銅表面腐蝕出CuCl。

需要指出的是,此步實(shí)驗僅表征所具備的腐蝕趨勢及驗證腐蝕產(chǎn)物,其結(jié)果數(shù)據(jù)并不符合真實(shí)的腐蝕速度。

雖然環(huán)氧膠粘劑的釋放濃度遠(yuǎn)不及上述實(shí)驗,但在靜放過程中水解Cl會逐步積累,其長期積累量對青銅的腐蝕影響也不容忽視。

本研究對目前青銅文物修復(fù)常用的雙酚A型環(huán)氧膠粘劑(AAA膠)進(jìn)行實(shí)驗,測定了其水解Cl的釋放量,證實(shí)使用環(huán)氧膠粘劑修復(fù)青銅文物時其粘接界面存在離子Cl源,并通過水浴加熱發(fā)現(xiàn)溫度的升高會大幅提升Cl離子的擴(kuò)散速率,增加Cl離子的釋放量。Cl離子長時間與青銅文物作用后會使其產(chǎn)生腐蝕,生成CuCl。所以,在實(shí)際操作中,文物修復(fù)人員應(yīng)該進(jìn)一步改進(jìn)文物修復(fù)用環(huán)氧膠粘劑的工藝,以使Cl基以結(jié)合Cl的形式存在,避免出現(xiàn)水解游離Cl的情況。

————————

[1]楊植震,俞蕙.環(huán)氧樹脂粘結(jié)劑在文物工藝美術(shù)品修復(fù)中的應(yīng)用[J].上海工藝美術(shù),2018(4):78—80.

[2]R M ORGAN. The Conservation of Fragile Metallic Objects[J]. Studies in Conservation,1961:135—136.

[3]秦始皇兵馬俑博物館.秦始皇陵銅車馬修復(fù)報告[M].北京:文物出版社,1998.

[4]賈文熙,郭移洪.美國Devcon銅質(zhì)修補(bǔ)劑在修復(fù)青銅器中的應(yīng)用[J].文物保護(hù)與考古科學(xué),1996(1):51—54.

[5]張歡,許文,皺士文,等.環(huán)氧膠粘劑及其膠接界面熱氧老化機(jī)理研究[J].材料導(dǎo)報,2017(12):104—108.

[6]王思嘉,方世強(qiáng),張秉堅.典型環(huán)氧類粘結(jié)材料老化過程的探索性研究[J].文物保護(hù)與考古科學(xué),2017(2):15—25.

[7]潘路.國外文物科技保護(hù)的思潮與發(fā)展[J].中國文化遺產(chǎn),2004(3):146—149.

[8]趙娟.雙酚A環(huán)氧樹脂體系主要性能表征技術(shù)研究[D].青島:青島科技大學(xué),2016:7—8.

[9]馬明,馬滕州,清江,等.頂空—?dú)庀嗌V法測定環(huán)氧樹脂涂料中環(huán)氧氯丙烷單體的殘留量[J].現(xiàn)代化工,2015(8):182—184.

[10]莫鵬.中國青銅文物修復(fù)傳統(tǒng)工藝的繼承和發(fā)展[J].中國博物館,1999(3):89—96.

[11]李倩,劉成,武瑛.隋史射勿墓壁畫支撐體用環(huán)氧樹脂的老化分析[J].西部考古,2018(2):304—316.

[12]陳平,劉勝平,王德中.環(huán)氧樹脂及其應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2011:31.

〔責(zé)任編輯:陳寧〕