美好家園大家一起守護

新老居民守望相助,共同維護理想社區——

6月1日,兒童節與周末“疊加”,與萬象城和楊家坪步行街兩大商圈幾步之遙的民主村社區格外熱鬧。

孩子跳啊跑啊,耍累了就跟著父母下起了館子。“重慶娃兒,從小就吃辣哦,厲害!”48歲的“爆火鍋”店員張經芳雖然忙得腳不沾地,但服務態度一點沒變。

“改造前,民主村里可沒這么鬧熱,餐飲店不到10家,生意很冷清。現在,客流量比原來多了幾倍,餐飲門店已增加到了30家左右,我也順利在家門口找到了工作。”張經芳不無感慨地說,按照大家的意愿進行的城市改造,給大家帶來幸福新生活。

居民張經芳——

參與拆違勸解后,在自家樓下找到了工作

“倒退三五年,這樣的日子,我是想不到,也不敢想。”晚上10點,食客逐漸散去,張經芳坐在火鍋店門口的一張長凳上,說起了這些年的變化。

張經芳原是建設廠職工,9年前主動從廠里離職,到一家服裝廠打工,本意是尋求更高的收入,但一方面不適應新的工作環境,另一方面收入也沒有達到預期,6年前,她再次離職。

隨后,張經芳一家又搬回了民主村50平方米的小兩室。

“我不上班了,家里要縮減開支。”張經芳回憶,當時兒子還在上學,她要照顧家庭,再找到滿意的工作不容易。

如今回想,她覺得那幾年是自己人生中的“至暗時刻”。除了“失業”帶來的困擾,居住環境也令她憂心,“想到附近散散步,都沒個去處。”

民主村城市更新的消息傳來時,張經芳格外興奮,開始活躍起來。此后,樓道里、街角處總能看見她的身影——不是在給“左鄰”做思想工作,就是和“右舍”一起暢想美好未來。

在改造之初,有居民表現出不信任的態度,張經芳總會多次勸說,告訴他們改造的意義,試圖打消他們的顧慮。

一年多以后,民主村一期改造完工,張經芳等來了她口中的“明天”。

去年,她在“爆火鍋”找到了一份服務員的工作,月薪4000元。收入不算高,但她已經很滿足:“火鍋館就在我家樓下,下樓就上班,隨時都能照顧到家里,到哪再去找這么適合我的工作?”

不遠處,是張經芳最滿意的改造成果。民主村最北邊與萬象城南區之間的堡坎屏障被夷為平地,變身12米寬的大道,幾步路就能走到大商圈,“如今誰還說我們民主村是老舊社區?”

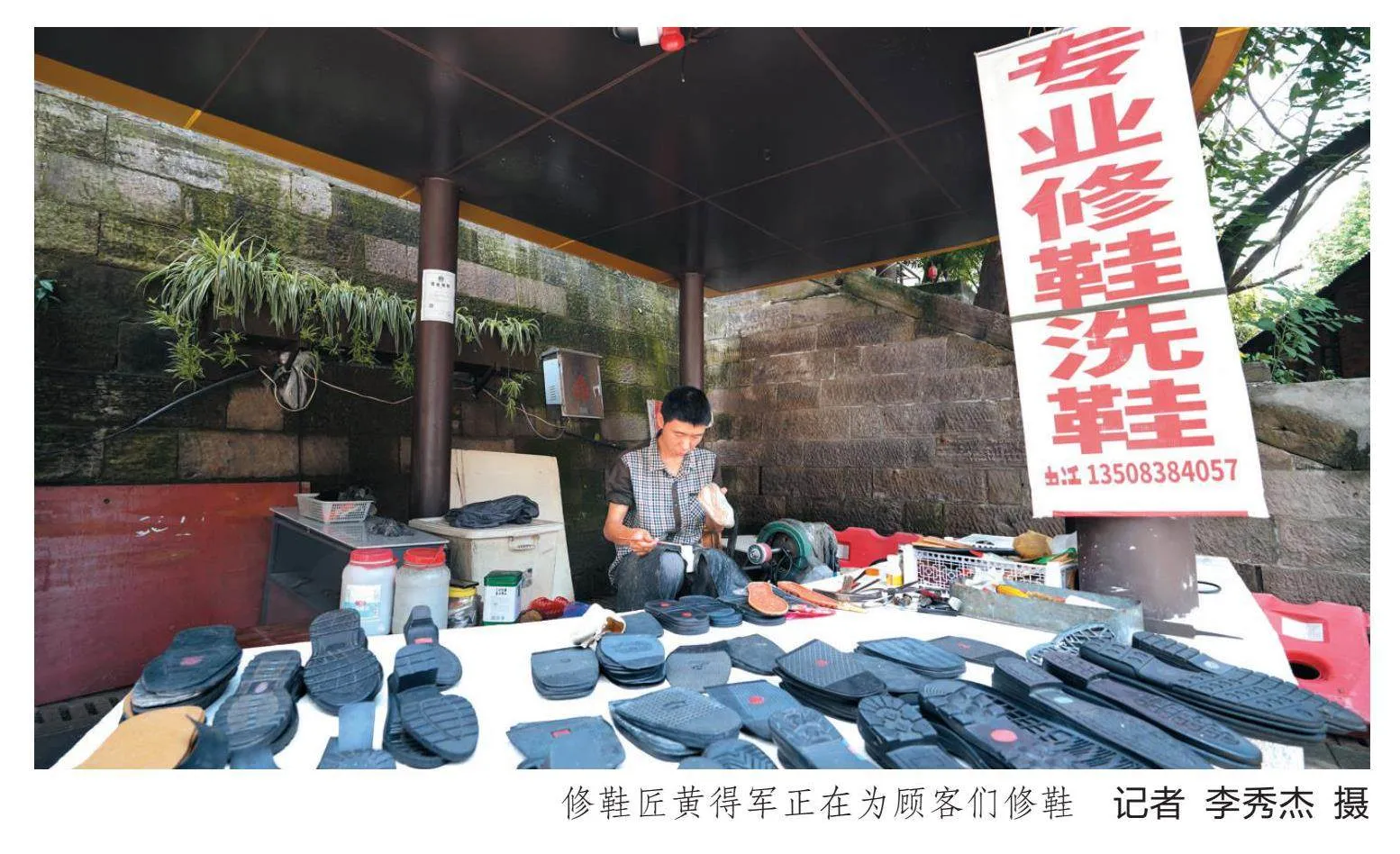

修鞋匠黃得軍——

游攤變門面,以不漲價和代跑腿回饋社區

距離張經芳工作的“爆火鍋”幾十米處,“惠民巧匠坊”幾個大字格外引人注目。這里整合了家電維修回收點、裁縫鋪、開鎖修鎖服務點,為居民提供一站式便利服務。

修鞋匠黃得軍又回來了。

今年38歲的黃得軍從小住在謝家灣街道一帶,父親當過鞋匠,20年前也送他去學了這門手藝。后來,黃得軍就在民主村擺起了游攤。

雖然為周邊居民提供了便利服務,但黃得軍的游攤屬于占道經營,民主村改造后,便不能再擺。

“攤主需要維持生計,我們也需要這些便民服務。”去年,居民們紛紛向社區干部和入駐社區的人大代表反映心聲。

九龍坡區人大常委會謝家灣街道工委主任袁霞與轄區人大代表認真研究,隨即召集街道、部門、企業及居民代表參會協商,經過多次商討,最后確定了打造“惠民巧匠坊”的方案。

4個“惠民巧匠坊”建成投用后,過去修電器、補衣服、街邊理發的小攤販,得以免費入駐,黃得軍就是“幸運兒”之一。

“還不收租金!”看著自己的“門面”,黃得軍笑得燦爛,他感到自己真正成為了社區的一分子,也決定多為社區做貢獻,回饋代表和居民的努力。

不遠處的民主村社區食堂,是黃得軍最愛光顧的地方,20多個菜任選,15元管飽,性價比極高。每天用餐后,黃得軍還主動給周邊行動不便的老人送餐。“在社區里生活,人情味不能丟。”他說。

如今,黃得軍修補一雙鞋仍然只收幾元錢。“來的都是周邊鄰居街坊,我從不亂喊價。大家都應該互相體諒,珍惜現在的生活。”靠著這門手藝,黃得軍平均每月可以掙得小幾千元。

“新居民”李方忠——

雇失業老居民當店員,守護社區“人情味”

張經芳的老板、“爆火鍋”負責人李方忠是民主村的“新居民”。

“我喜歡這里,很有人情味。”李方忠說,社區火鍋服務的就是居民,“我得靠近他們,理解他們。”

“爆火鍋”民主村店的員工里,有20多位都是附近居民,上崗前大部分失業年限超過十年。

“如果單按工作能力來講,已經脫離職場多年的人,并不是最優選擇。”李方忠說,但他們更能體現“社區”兩個字、體現出人情味,讓食客倍感親切。

每當夜幕降臨,餐館里里外外人聲鼎沸,居民們穿梭于紅磚青瓦、老墻舊巷,尋覓著記憶中的老牌美食,各路“吃貨”也紛紛開啟“導航模式”,前來就餐。

李方忠經常都待在店里,與熟悉的食客打招呼,不時幫忙點單、端菜。老板、員工和顧客的臉上都帶著笑。

李方忠也親眼見證了民主村商業的發展。火鍋館之外,庫迪咖啡、火山茶場等契合年輕消費群體的品牌紛紛入駐,擴充了餐飲生態多樣性。

牧馬人火鍋、黃粽仁等從民主村孕育起來的本土老餐飲品牌,也紛紛回歸,并借機迭代升級經營模式。

如今的民主村,不再是兩大商圈中的一只“丑小鴨”,它成為了一條亮麗的紐帶,不僅激活了新的商業空間,也為老居民帶來了就業機會。