探討人工智能在推動綠色經濟方面對粵港澳大灣區環境監測與保護的影響研究

摘 要:隨著科技的進步與發展,人工智能將成為主要推動力,在綠色經濟發展和環境檢測與保護中起到了重要作用。粵港澳大灣區隨著經濟的高速發展,環境污染、資源損耗等方面的問題也逐漸顯現,因此,對粵港澳大灣區環境檢測與保護尤為重要。

本文通過分析粵港澳大灣區不同城市的環境數據,結合人工智能技術在環境監測和治理方面的應用,運用線性回歸分析法、BP神經網絡技術等,揭示人工智能驅動下綠色經濟對環境保護的重要意義并提出合理有效的建議措施。

關鍵詞:人工智能;綠色經濟;環境檢測與保護

一、緒論

(一)研究背景和意義

1.研究背景

隨著粵港澳地區經濟迅速發展,其生態環境治理需要引起重視。本文主要在粵港澳大灣區的環境資源和檢測與保護影響的基礎上,基于人工智能的驅動,實現其環境檢測與保護作為綠色經濟發展的目標。

2.意義

粵港澳大灣區作為中國乃至全球最具活力的經濟區域之一,其環境問題是制約區域一體化和經濟繁榮的關鍵因素。粵港澳大灣區在經濟發展的同時,也伴隨著環境問題的加重,推進和發展綠色經濟對粵港澳大灣區的可持續發展目標有重要意義。

二、粵港澳地區概況

(一)地理環境概況

粵港澳大灣區位于中國華南地區,包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶(以下稱珠三角九市)、澳門特別行政區和香港特別行政區,總面積55914平方公里,2022年末總人口約8644萬人,是我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一,在國家發展大局中具有重要戰略地位。

(二)人口發展概況

從1999年到2022年為止,粵港澳大灣區城市人口的統計情況①,各個城市的年末常住人口數量基本逐年遞增。城市人口的隨年份增長,所引起的環境問題也越來越吸引人們的注意,粵港澳大灣區在2022年末常住人口達8644萬人。

(三)經濟結構概況

經濟結構是衡量一個地區經濟發展階段及經濟發達程度的重要指標。下表是2022年粵港澳大灣區內地9市地區生產總值三次產業占比,從中表1看出,第二產業占比比較大的城市主要體現在佛山、惠州、東莞和中山,第二產業幾乎占本市的產業的一半或一半以上。此外,除廣州、深圳、珠海、江門的第三產業占比超過了第二產業外,其他地區的第二產業仍然是工業主導型。

三、環境檢測:污染物濃度分析

使用統計軟件(如Python中的scikit-learn或R語言)來擬合這些線性回歸模型,并檢驗其系數的顯著性,以及模型的擬合程度。準確地分析和觀察污染物濃度隨時間變化的趨勢,并對環境保護政策的效果進行評估。

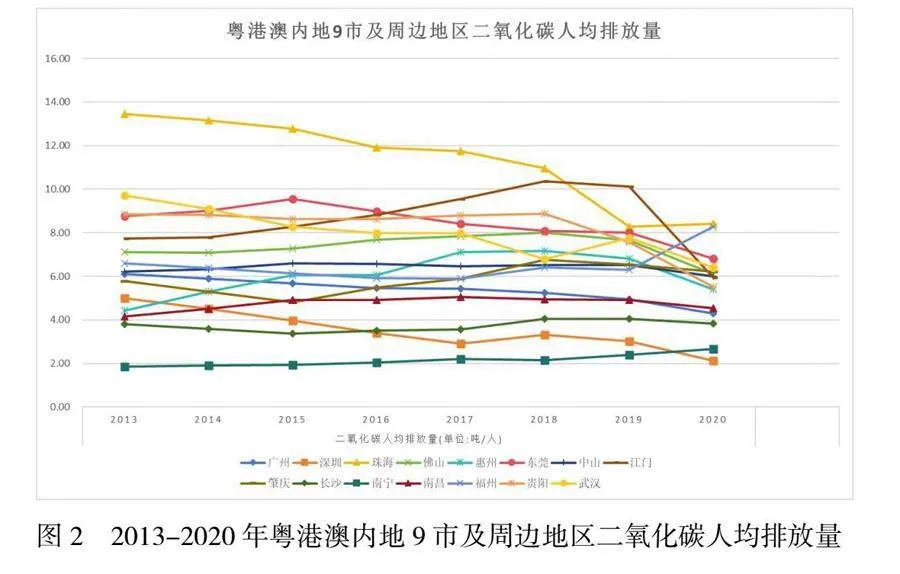

如圖1所示,我們可以觀察到以下幾點:

二氧化硫、二氧化氮濃度、可吸入顆粒物(PM10)和一氧化碳濃度呈下降趨勢,這反映了工業排放和燃燒排放的減少。表明環保政策的執行或者工業技術的改進,對于減少這些污染物的排放起到了積極的作用。

控制PM2.5是改善空氣質量、保護居民身體健康的關鍵措施。從污染物濃度的變化趨勢可以看出,實施有利的環境保護政策,通過改進技術對降低污染物濃度起到了重要作用。

四、描述性統計分析

(一)粵港澳大灣區及周邊地區碳排放量對比分析

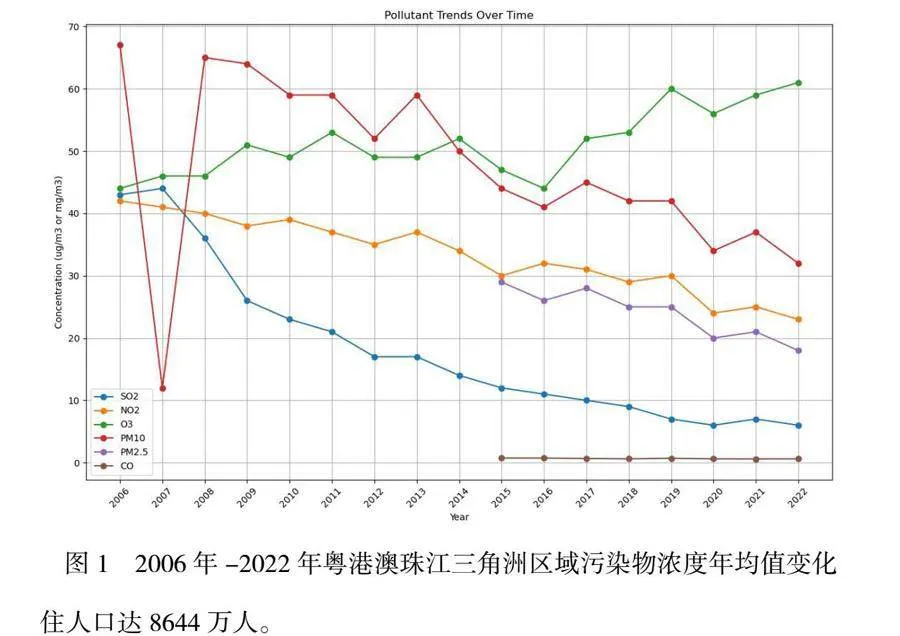

深圳、珠海市的二氧化碳排放量總體呈現下降趨勢;廣州、東莞、中山:二氧化碳排放量相對波動,但總體趨勢相對平穩。佛山、惠州、江門、肇慶:排放量整體呈增長趨勢,但是江門2019年二氧化碳排放量出現顯著下降。從這些數據可以看出,不同城市的排放量變化趨勢有所不同,受到當地經濟發展、政策措施以及產業結構等因素的影響。

佛山作為一個工業化城市,擁有眾多的制造業和工業。這些制造業和工業通常需要大量消耗能源和資源,會導致大量的二氧化碳排放到空氣中,佛山的交通運輸網繁雜也是主要原因之一。明顯可看到珠海市的人均碳排放量變化最為明顯,從2013年到2019年,珠海市的人均碳排放量逐年呈現下降趨勢。這種下降趨勢是一種積極的跡象,表明珠海市在應對氣候變化和減少碳排放方面取得了一定的成效。

(二)粵港澳大灣區人均GDP對比分析

GDP(Gross Domestic Product,國內生產總值)是衡量一個國家或地區經濟活動總量的指標,是了解粵港澳大灣區的人均GDP是其二氧化碳排放量的一個重要影響因素。

粵港澳地區的人均GDP均呈現逐年增長的趨勢,這表明該地區經濟持續增長,吸引了大量投資和人才。

(三)粵港澳大灣區城市化水平對比分析

城市化水平的高低反映了該地區的經濟發展水平、工業化程度、城市規模和人口流動等情況。香港和澳門雖然人口數量相對較小,但其城市化水平非常高,是高度發達的國際金融中心,擁有高度密集的城市人口。總體而言,大灣區各城市的城市化水平普遍較高,這也反映了該地區作為中國經濟發展引擎之一的重要地位。

五、結論與建議

(一)結論

粵港澳大灣區的二氧化碳排放量與人均GDP的關系呈現出復雜的關系,深圳、廣州等核心城市的人均碳排放與人均GDP呈負相關的關系,反映出這些城市在經濟增長的同時,綠色經濟成效顯著。然而,一些制造業密集的城市,如佛山、東莞等,則出現了人均碳排放與人均GDP正相關的現象,說明其經濟增長模式仍高度依賴能源密集型產業。

總體來看,粵港澳大灣區總人口數對人均碳排放的有一定影響,但第二產業特別是重工業比重較大的城市,其人均碳排放明顯高于以服務業和高新技術產業為主導的城市。大部分城市的SO2等污染物的濃度都呈下降的趨勢,這意味著環境管理政策、工業結構調整等措施在一定程度上取得了成效。

(二)建議

1.推動產業綠色轉型,鼓勵佛山等制造業和工業化密集的城市加速產業升級,佛山、東莞等以第二產業為主導的城市,可以引入綠色能源、高技術產業等等,鼓勵企業加強環境技術創新,推動綠色產業發展。

2.推廣新能源車。在珠海、中山等自然條件適宜的區域可以加大對太陽能等可再生能源的能源利用,推進能源消費結構優化提高能源使用效率。

3.利用人工智能、大數據監測等技術,對大灣區各城市碳排放特征進行精細化分析,制定針對性的減排政策,實現區域內的綠色發展協同。

注釋:

①廣東省統計局、香港政府統計處、澳門統計暨普查局的數據整理,注:香港為年底居住人口,澳門為年終人口

參考文獻:

[1]徐曉光,樊華,蘇應生,等.中國綠色經濟發展水平測度及其影響因素研究[J].數量經濟技術經濟研究,2021,38(07):65-82.

[2]李振濤. 中國城市擴張與綠色經濟發展[D].吉林大學,2023.

[3]魏敏.數字經濟助力綠色經濟發展的效應與機制探析[J].中國集體經濟,2024(09):25-28.

[4]王一帆.粵港澳大灣區數字經濟與綠色經濟高質量發展的作用機制與路徑分析[J].科技和產業,2024,24(02):165-171.

[5]郭豐,楊上廣,任毅.數字經濟、綠色技術創新與碳排放——來自中國城市層面的經驗證據[J].陜西師范大學學報(哲學社會科學版),2022,51(03):45-60.