逄小威:一束光影定格中國肖像

逄小威

中國攝影家協會會員,英國皇家攝影師協會會員,著名的人像攝影師,北京攝影函授學院首期學員。代表作品:《電影的面孔》《電視的面孔》《英雄》《光榮與夢想》《國家大劇院與藝術家》《中外文化名人》《中國京劇》《王珮瑜》《山河記憶》《中國農民》等。逄小威迄今為止仍然堅持使用膠片拍攝,現已超過2000幅作品被中國美術館、上海美術館、國家大劇院、中國電影博物館、中國國家博物館等單位和機構收藏,僅中國國家博物館收藏的人物肖像作品的原版底片已近1500件。

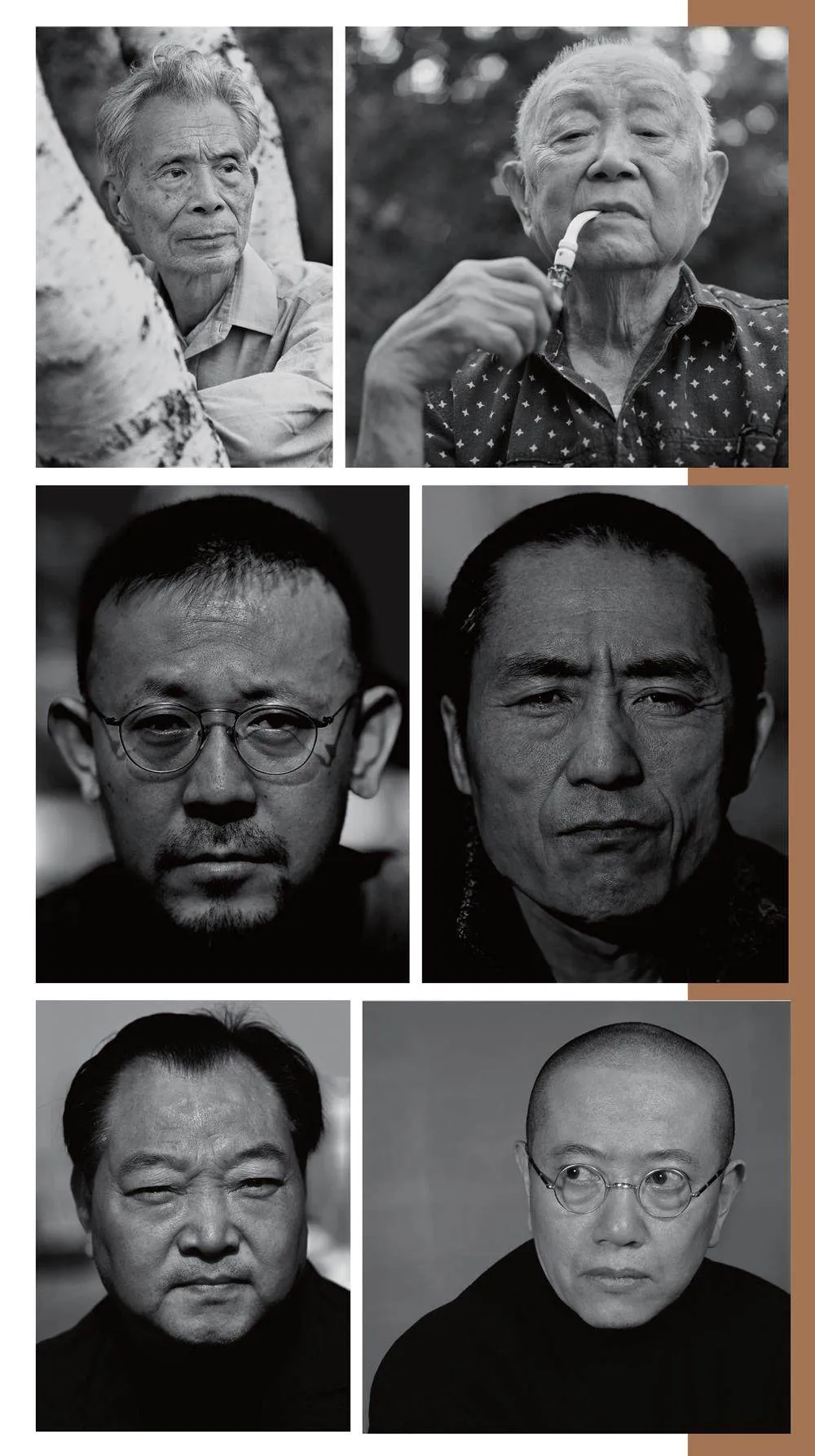

《莊子·外篇·天道》中有言:“樸素而天下莫能與之爭美”。在攝影家逄小威眼中,樸素、自然、真誠是審美的關鍵詞,人物的性格和氣質比外在的“漂亮”更耐看,更好看,也更重要!在他的鏡頭下,有知名的明星大腕,也有默默無聞的普通工人農民,他用一張又一張最真實的照片,記錄下屬于這個時代的“中國肖像”。

INTERVIEW

攝影與攝像×逄小威

逄小威是一個在品質上要求極其苛刻的人,他在三十多年前開始學習攝影,當時很窮,他可以省吃省穿,唯獨不能節省膠片,一定要確保每張作品的品質和它所表現出的細節、質感。在他看來,河流山川與景中人這些有血肉的東西能夠鮮活地封存在膠片中,得以收藏甚至傳世,這些人類瑰寶,值得我們珍視,更值得通過膠片去記錄。

從2002年開始,逄小威用4年的時間跑遍了中國的電影制片廠,包括像橫店這樣的影視基地,連續拍攝了1000位電影人物,這里面有導演、演員、編劇,也有攝影、音樂、美術、服裝的一些領導,甚至還有一些民企的老板。凡是對中國電影做出貢獻的,他都要拍。這些電影界的大腕明星在他的鏡頭下呈現出了最自然樸素的面孔。

在他的攝影作品中,素顏、黑白,一切都是這么安靜,這么自然,也更真實,更美!

人們稱逄小威為攝影師,其實他也是一位詩人,樸素、自然、真誠是他的語言,用鏡頭捕捉、記錄下一個個詩意的瞬間。肖像攝影是一種記錄,更是一種藝術創作。優秀的肖像攝影師會用心觀照拍攝對象,抓取對方形神兼備的瞬間,從而將其人格氣質定格于照片之上。

逄小威認為,肖像攝影讓我們知道了“他是誰,他是怎樣一個人,他有著怎樣的精神和氣質。”這是用任何語言都無法清楚表達的,但是,肖像攝影可以。每個人都是獨一無二的,一張肖像照片可以讓人們了解和永遠記住一個人。

拍攝農民是逄小威長久以來的一份期盼,他認為,中國農民是現代生活中,最應該被看到的一群人。2020年,他歷時10個月,走遍31個省,從祖國東端的黑龍江黑瞎子島,到西端的新疆喀什克州,從南端的海南島三亞,到北端的黑龍江省漠河北極村,他用手中的鏡頭拍攝了全國各地各種類型的農民,涵蓋了農、林、牧、副、漁全部職業,總計拍攝了56個民族的1000多位農民。

這些人物來自農、林、牧、副、漁五大領域,這些肖像不僅展示了豐富的畫面信息,傳達了人物與服飾、環境、動物、工具、家族、地域的深刻關系,還展現了生活中一個個農民因歲月打磨出的獨自的個性與精神。

“每個人的一生都應該有一張好的肖像,農民亦如此,他們同樣擁有豐富的、耐看的、有深度的表情。我希望大家看到這些照片的時候,能夠聞到農民身上汗水的氣味,聞到土地的氣味。這些照片反映了勤勞、質樸、純真、善良的中國農民形象,也是中國大美山川,澎湃河流,人文氣魄的見證。”逄小威說。

在逄小威的眼睛里,人在任何時候都可以是美的,美與年齡無關,也與職業無關,明星大腕可以很美,工人農民也可以很美。最重要的在于內在的“優雅”,這種美不會過時,是可以一輩子的。“鏡頭和影像是撒不了慌的,今天就是明天的歷史,一束光下就是最自然的表達,最真實的情感流露,就是當今中國人民生存的見證,也是一個時代興盛的縮影。”

逄小威說,每個人都是獨一無二的,每個人都像一本書。拍攝,每天都像在讀書。書中的內容各有不同,而人的面孔就像書的“封面”,攝影師如何讀懂這本書,讀透這本書,是需要下功夫的。因為只有把書讀懂、讀透,才能把“封面”做準、做好。