我們也致力于解決一些更大、更重要的問題,例如如何能阻止世界末日的到來

Depot?Boijmans?Van?Beuningen???Ossip?van?Duivenbode

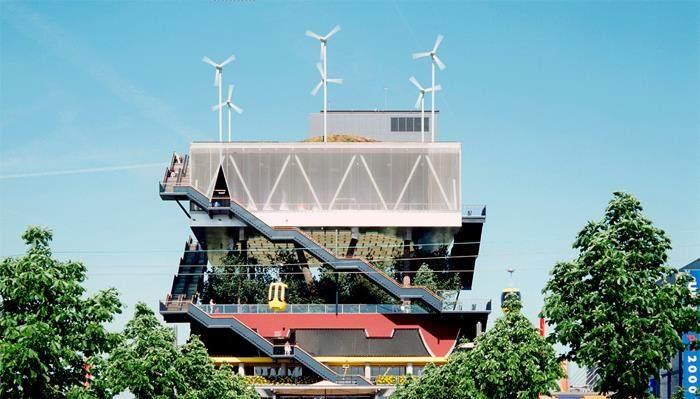

Winy?Maas(荷蘭建筑師、景觀設計師、教授和城市規劃師),于1993年與Jacob?van?Rijs、Nathalie?de?Vries共同創立MVRDV,事務所位于荷蘭鹿特丹,作品遍及全球,為世界各地區當下的建筑和城市問題提供解決方案。領導了多個備受贊譽的項目,包括?2000?年漢諾威世博會荷蘭館、阿姆斯特丹水晶屋(2016年)、天津濱海圖書館(2017年)、紐約瑞迪歐酒店+大廈酒店(2022年)、阿姆斯特丹“山谷”住宅綜合體(2022年)以及2021年底開放的世界上第一個向公眾開放的藝術倉庫Depot?Boijmans?Van?Beuningen。2008年,Winy?Maas在荷蘭代爾夫特理工大學創立了研究未來城市的機構“The?Why?Factory”,并擔任教授和主管。

:在我大概九歲的時候,我在電視上看到了一篇關于羅馬俱樂部的報道。那時候我還小,因此沒能完全明白他們說的內容,但有一件事我明白了:他們在預測世界末日,以及我們作為一個社會群體應當如何改變才能夠去避免它。這件事給我留下了非常深刻的印象。從那時起,我就知道我必須采取一些行動。后來,我的父母就開始了新的事業:我父親成為了一名園藝師,并擁有了自己的園藝公司,我母親則成為了一名花匠。由此,我才真正開始接觸景觀設計,并了解到景觀、水、綠植和羅馬俱樂部討論的全球挑戰之間的聯系。之后當我長大并開始真正研究景觀時,我明白了一些更深層次的東西:當你以最大的維度去觀察景觀時,城市實際上是我們全球景觀中問題最多的。大部分的碳排放、污染和環境破壞都發生在城市。這讓我對城市產生了濃厚的興趣,并開始學習建筑和城市規劃。對我來說,城市其實就是一種特殊的景觀。

首先,我們需要賦予它一些獨特的個性。如今有很多建筑都是設計師為了迎合普世的“好品味”而設計的。如果設計師足夠幸運,確實沒有人會討厭這樣的建筑,但大多數情況下,也沒有人會真正喜歡它。我希望我的設計能夠被很多人“愛”,不過為此,我也同時要承擔一些人可能不喜歡它們的風險。另外一個角度就是,為了讓人們愛一棟建筑,我們需要讓人和建筑能夠產生關聯。以博伊曼斯·范·伯寧恩博物館公共藝術倉庫(Depot?Boijmans?Van?Beuningen)為例,這是在我的家鄉鹿特丹建成的一座公共藝術品倉庫。它的外形像一只碗,其外側附著鏡面材質,因此當你望向它時,你能夠看到整個鹿特丹的倒影,并欣賞到比曼哈頓天際線有過之而無不及的美麗景象。在這樣的一個地方,人們可以為自己的城市感到自豪。而在建筑領域,我們也應該經常問這樣一個問題:一座建筑有哪些地方能夠讓這座城市的人們感到自豪?

Expo 2000 ? Joop van Reeken

這句話是我在與我的智囊團“為什么工廠”(The?Why?Factory)合著的《復制-粘貼》(Copy?Paste)一書中提到的。在書中,我們反對建筑中的“新奇崇拜”。建筑師們總是互相學習,這是行業里公開的秘密。他們會從建筑、藝術、電影和許多其他領域吸收靈感,并將其融入到自己的作品中。但是,現在整個行業都沉迷于追求“創新”和“獨特”。在其他行業,你根本不會遇到這種情況。想象一下,如果你的醫生告訴你,他們想嘗試一種全新、從未在其他人身上嘗試過的治療方法,你肯定會嚇得逃跑了!那為什么我們在建筑行業就要這樣做呢??我們可以通過公開承認我們的靈感來源,并借鑒他人的成功和失敗經驗來改進,從而創造更多更棒的建筑。不過可惜的是,在建筑領域,復制的概念總是和一系列的法律問題聯系在一起。我沒法說我能夠在不惹上麻煩的情況下復制其他建筑師!所以沒有,我從未真正復制過其他建筑師的作品。但你要問我有沒有參考過其他人的作品??是的,確實是有參考過。例如在“水晶屋”(Crystal?Houses)項目中,我們在滿足聯合國教科文組織的規定的同時,用玻璃磚重建了一棟老建筑,為零售店開辟了空間。而在“拓印”(The?Imprint)項目中,我們則借鑒了鄰近建筑的“底片”,從而讓這個由本身互不相關的建筑組成的場地看起來與周邊更協調。我還想說,MVRDV從成立至今的三十年里,已經有300多名員工,和檔案庫里的1400余個項目,我們從自己的作品中也同樣收獲了很多:可以說我們在不斷地改進之前嘗試過的想法……在某種程度上,我們是在復制自己。

好奇心至關重要。建筑涉及很多不同的方面,包括政治、幾何、藝術和氣候科學等等。我認為最好的建筑是與所有這些方面都有關聯性的建筑。你不能簡單地忽略其中一個元素,然后當作無所謂。你必須要對所有方面都感興趣。除此之外,我認為有一種品質是最重要的,那就是你必須熱愛人類。建筑是為我們人類提供生活空間的東西。你必須有希望全人類都能得到最好的這樣的愿景。

建筑設計師確實時常有機會通過工作來取得巨大的成就感。這些項目通常可能都需要數年才能看到成果,但當你看到人們在享受著這棟建筑,并且按照你十年前最初構思它的想法來使用它的時候,這會給人帶來極大的成就感。同時,我們也致力于解決一些更大、更重要的問題,例如如何能阻止世界末日的到來,我們也會盡可能展望社會的未來,并引導人類走向更偉大的前程。我一直希望我的工作能在這方面產生一定的意義,如果真的有意義,那肯定會讓人感到無比愉悅。

讓我來分享一個最近完成的項目。在阿爾巴尼亞地拉那,有一座建于20世紀80年代的建筑,最初是為一位前統治者建造的博物館,它被稱為地拉那金字塔,是因為它的形狀就像一座金字塔。在統治結束之后,這座金字塔經歷了各種不同用途。有一段時間,它是一家夜總會,一個會議中心。還有很長一段時間,它的一部分則被用來制作廣播節目。然而,在過去十多年的大部分時間里,這座金字塔一直處于荒廢狀態。最終,市政府決定對大樓進行翻新,而我們的基金會則提供了翻新所需的資金。現在,這座建筑已經重新開放,約有一半的面積被用于為青少年提供免費教育的非營利組織TUMO。大樓的剩下部分則向公眾開放,設有咖啡廳、活動空間和其他為城市居民服務的設施。當然,大樓的新用途對地拉那的居民來說意味著巨大的改變。但我們也希望在設計中能夠強調這種改變。我們的靈感來自于人們是如何將這座建筑變為自己的(所有物)。金字塔如今象征著地拉那的新時代,一個財富和自由的時代。人們打開金字塔,沿著邊緣走上去,然后滑下來,從而慶祝這一變化。人們接管了它,并將其作為青少年聚會的場所。換句話說,這座大樓是人們新生活的一個美麗象征。

因此,在我們的設計中,我們將建筑完全敞開,并將其改造成新森林公園中的一座開放式建筑。我們也在建筑的“輻條”上增加了臺階,現在任何人都可以走過這座昔日的紀念碑。或者像從前一樣,從金字塔的斜坡上滑下來。我們還在建筑內部、頂部和周圍放置了分散的盒子,用于容納教室、酒吧、創業公司、一家歐洲研究所的總部以及Airbnb。可以說,我們的設計讓阿爾巴尼亞人記住了他們是如何告別過去,迎接新生活的。

我經常會拍很多照片!只要看到感興趣或者覺得特別的東西,我就會立刻拍下來,這樣能讓我嘗試去記住這些瞬間。其實,世界上有許多我喜歡的城市,但香港真的讓我特別著迷。作為一名建筑師,我工作中很重要的一個方面就是去考慮密度,因為密度代表著環境和社會的雙重優勢。而說到密度,真的很少有地方能與香港相比。另外,在我的設計中,我也一直嘗試在我的設計中使城市變得更加立體化,超越二維的平面。通過地面的連接,甚至地下的連接,賦予城市更多層次感。香港這座城市,可以說在某種程度上是世界上最能實現我這種設計理念的城市。

Green Dip Munich ? MVRDV

關于這個問題,需要考慮很多方面。首先,由于氣候危機,碳排放問題受到越來越多人的關注,而設計可以在許多方面對此產生影響。例如,通過使用生物基材料(如木材而非混凝土或鋼結構)進行建造,我們可以將碳固定在建筑物內,而不是在建造過程中釋放出來。此外,我們還要考慮建筑在使用過程中的碳排放量,即“運行碳”。這意味著要提高建筑物的能源效率,并設計能夠讓建筑物自行產生能源的系統。最后,還要考慮建筑后期生命周期的設計。即使你用木材建造了一棟建筑,如果你將建筑拆除并將碎片扔進垃圾填埋場,這些固定的碳最終還是會進入大氣層。因此,你可以設計出適應性更強的建筑,延長其使用壽命,也可以設計出可以拆卸的建筑,這樣所有的建筑部件都可以重復利用。而這僅僅是關于碳的討論,所以你可以想象,這是一個遠比一次采訪所能回答的更大的話題。例如,我們如何讓城市成為具有生物多樣性的天堂??如何減少使城市變暖的“城市熱島”效應??如何讓它們生產能源而不僅僅是消耗能源??如何讓它們生產糧食??它們如何為我們提供更多共同生活的方式??它們如何儲存甚至生產水??在這一領域,我們還在研究人與自然的關系,并通過三本出版物呈現出來。在為什么工廠(The?Why?Factory)年底將要發行的《綠色沉浸》(The?Green?Dip)中,我們設想了一個完全被植物覆蓋的城市世界。植物和樹木可以幫助抵消二氧化碳,為城市降溫,并促進生物多樣性。因此,這本書可以說是展示了人與植物之間更好的一種關系。即將在2025年春季發行的《生物多樣城市》(暫譯名)(BiodiverCity)中,我們則將展示人與動物之間可能存在的關系。而在即將于2025年年底發布的《生態烏托邦》(暫譯名)(Biotopia)中,我們將展示人與物質之間更加生物化的關系。

Valley ? Ossip van Duivenbode

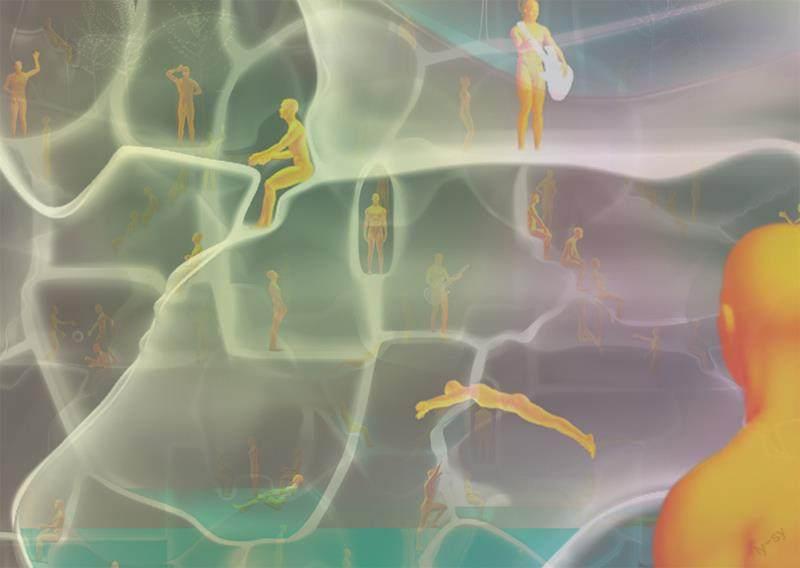

Barba ? The Why Factory

當然可以。在MVRDV,我們積累了一些實踐經驗,比如設計2000年世博會荷蘭館,它的第三層就是一整片森林。最近我們還完成了的鹿特丹Depot公共藝術倉庫和阿姆斯特丹“山谷”住宅綜合體項目。這些項目盡數展示了植物和人類如何和諧共存。而為什么工廠(The?Why?Factory)的“綠色沉浸”(The?Green?Dip)研究,就是希望這些項目能從具體案例擴展到更廣泛的適用范圍。

我們制作了一份記錄了在每個可能的建筑表面上種植植物的方法目錄。該項目還研究了在不同生態壁龕中以不同方式種植植物的方法,且在每一個城市都會使用當地的植物。不過,我給大眾的建議是,要盡量發揮創造力,在任何可利用的表面上種植植物,比如經常會忽視的屋頂。其實還有很多方法可以制作綠墻。在我們鹿特丹的辦公室里,由于地面上沒有太多空間擺放植物,我們就在前臺上方懸掛了一圈巨大的植物。其實你的選擇總是比你想象的要更多。

在我的工作中,我時常會與空間的僵化作斗爭。作為一個社會,我們創造了太多固定和“標準化”的空間,以住宅項目為例,一棟摩天大樓可能有數百個布局完全相同的公寓。自從我和Jacob?van?Rijs以及Nathalie?de?Vries一起創立了MVRDV以來,我們一直在努力解決這個問題;我們設計的許多公寓樓都是為了讓每個鄰居都有不同的布局。這樣一來,不同規模的單身男女和家庭都可以住在一起,且每個人都擁有一個獨具個人特色的空間。在與為什么工廠(The?Why?Factory)的研究中,我進一步推進了這些概念,開發出“(w)Ego”--一種讓個體“自我”與集體生活中的“我們”共存的方式。我們開發的軟件就像一個游戲,可以讓一大群人共同努力實現創建他們的理想家園。

此外,我們還開發了研究項目“巴爾巴(Barba)”,用一種完全靈活、且反應靈敏的新材料重新構思我們的生活,這種材料可以改變形狀、伸縮自如,幾乎無所不能。這將給我們的城市帶來怎樣的改變??我們是否會看到磚混建筑的終結??在我看來,這就是空間的未來:完全適應性的環境。