《考工記》“夏后氏世室”探析

劉暢

《考工記》中對“夏后氏世室”的描述有著具體的規格尺寸,歷史上有不少學者對其進行過深入的解讀和復原,然而其結果卻莫衷一是,聚訟紛紜,其中以鄭玄、俞樾和孔廣森的理解最具代表性。鄭玄等三人的解釋不盡相同但卻都指向了“明堂”一詞,通過對明堂一詞的分析,可推斷出世室是明堂的初期形式之一。同時結合現有的考古資料,對于我們理解夏后氏世室的真實情況有一定的啟發。

《考工記·匠人營國》篇中有這樣一段:“夏后氏世室,堂修二七,廣四修一。五室,三四步,四三尺。九階,四旁兩夾,窗白盛。門堂三之二,室三之一。”自古以來,有不少學者對其進行了研究,其中以鄭玄、俞樾和孔廣森的觀點最具代表性。本文將主要著眼于這三人對于“夏后氏世室”的不同見解,并對造成這些不同理解的原因進行探究。

一、前人對“夏后氏世室”的解讀

(一)鄭玄的理解

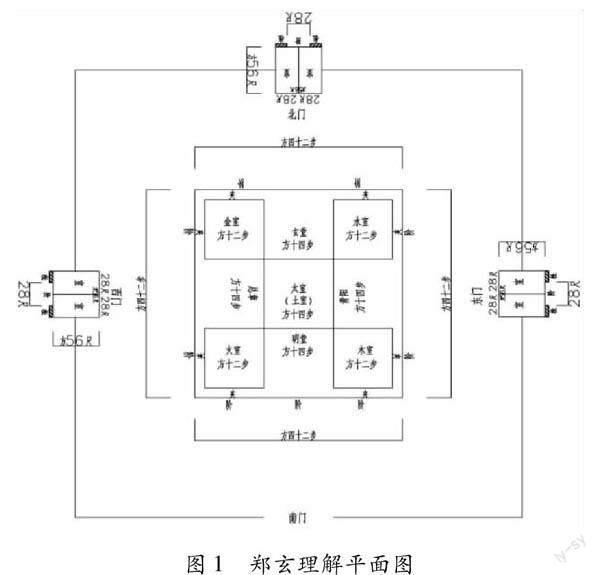

東漢鄭玄在其著作《周禮注疏》中指出,“世室者,宗廟也”,認為“夏后氏世室”就是指夏朝的宗廟。(李學勤:《十三經注疏》之四《周禮注疏》,北京大學出版社1999年,第1150-1151頁)其余內容則理解如下:

“堂修二七,廣四修一”是說堂深十四步(84尺),寬十七步半(105尺)。夏朝度以步,一步合為六尺。這里“修”是指南北之深,即房子的深度;“廣”是指房子的寬度。“廣四修一”則被鄭玄注為“其廣益以四分修之一”,認為寬度比深度多出四分之一。歷史上關于此處鄭注的看法有過不少疑義,如孫詒讓在《周禮正義》中寫道“尺度迫隘,形制不稱,且修廣異度,四堂不方,尤為非制”(孫詒讓:《周禮正義》,中華書局 2013年,第3433頁),認為鄭玄所給出的尺寸過于狹窄,并且寬度和深度不一致,行禮拘束,不符合禮義規范。

“五室,三四步,四三尺”,五室指木、火、金、水、土五室,木室于東北,火室于東南,金室于西南,水室于西北,土室于中央。其中,木、火、金、水四室在土室的四角上,“其方皆三步,其廣益之以三尺”,深度為三步(18尺),寬度為三步三尺(21尺)。土室,“方四步,其廣益之以四尺”,深度為四步,(24尺),寬度為四步四尺,(28尺)。“此五室居堂,南北六丈,東西七丈”,五室居于堂上,南北深度共為六丈,即60尺(一丈為10尺),東西寬度共為七丈,即70尺。五室之所以是這樣一個結構,是因為鄭玄認為“其宗廟制如明堂”,而明堂之中有五天帝、五人帝、五人神之坐,皆象征著五行,所以五室代表五行。其中,土居中央為大室,所以中央之室大一尺,且“以其中央大室有四堂,四角之室皆有堂”,故其余四室在土室四角,而不是正對東、南、西、北四個方位。由此我們也可發現,鄭玄認為的“堂”是指五室的臺基。

“九階”指九個臺階。鄭玄指出,“南面三,三面各二”,這實際上是參照了《禮記·明堂位》中的內容。根據后者記載,明堂的南面有東阼、西阼、中阼三處臺階,所以南面是三階,其余三面各兩階。

“四旁兩夾窗,白盛”,這句話鄭玄在“窗”處斷句,認為“四旁”是五室的四面墻,“兩夾窗”是指五室的每一面各有一個戶,每個戶的兩邊各有一個窗夾著,形成“牗戶牗”的形式。這樣一來,五室共二十個戶、四十個窗,墻面均用白色蜃灰粉飾。

“門堂三分之二”,鄭玄指出“門堂”即側門之堂,其修和廣分別是“堂”的三分之二,即深度為九步二尺(56尺),寬度為十一步四尺(70尺)。“室三分之一”,鄭玄認為是指“兩室與門,各居一分”,即兩室和門各占門堂的三分之一。

(二)俞樾的理解

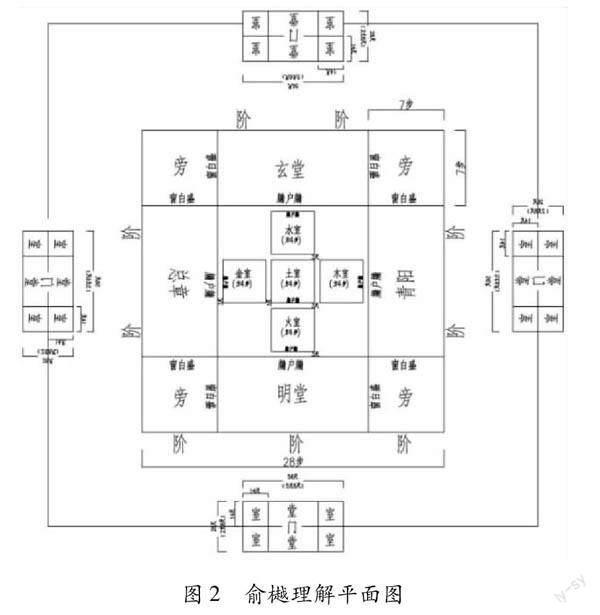

清代俞樾在《群經平議》一書中對“夏后氏世室”這段提出了與鄭玄完全不一樣的看法。他認為“夏后氏世室”為明堂,是天子布政之堂,而不是鄭玄所說的宗廟。此外,兩人對“堂”的認知也不盡相同,這就導致了俞樾最終得出的布局與鄭玄的大相徑庭。(俞樾:《俞樾全集》第一冊《群經平議》,浙江古籍出版社2017年,第410-418頁)

俞樾指出,“世室”為大室,“合五室而名之”,所以稱為“世室”(在這里大室和世室指明堂中最重要的一個室,用來代稱整個明堂,古人常用部分作為整體之稱)。至于“堂修二七”,俞樾認為“二”為衍文,即多出來字,原文應該為“堂修七”。這是因為在《隋書·宇文愷傳》中記載到: “(宇文愷)讎校古書,并無‘二字,此乃桑間俗儒信情加減。”(魏征《隋書》,中華書局年 1982年,第589頁)由此俞樾推測,鄭玄當時所讀的古書上應該也是“堂修七”,但是鄭玄認為五室在堂之上,如若堂只有“七”,則不能容下五室,故作注為“二七”。后來的學者看見鄭玄的注,便將原文的“堂修七”改為“堂修二七”,如此就導致千百年以來人們都誤認為是“二七”,于是俞樾斷定“凡堂皆七步”,而“堂”,大室四面之外有四堂,南面為明堂,北面為玄堂,東面為青陽之堂,西面為總章之堂。可以發現,俞樾所謂的“堂”是一種建筑空間布局,即前堂后室,與鄭玄所認為的五室的臺基不同。(孟玉林源:《考工記“夏后氏世室”中“堂”字釋疑—兼論夏商周"堂"字釋義》載《建筑師》2020年第6期)其次,“廣四修一”是說,“廣”是四,“修”是一,“廣”是“修”的四倍,即寬度二十八步(168尺),深度七步(42尺),這也與鄭玄理解的不同。至于俞樾對堂和大室的具體分布情況,我們要結合“四旁兩夾,窗白盛”以及“五室,三四步,四三尺”進行分析。

“四旁兩夾,窗白盛”,這里俞樾是在“夾”字處斷句。他認為大室的四面各有一堂,其四角,也就是兩堂所夾形成的正矩形空間即為“旁”,共有四個“旁”。這“四旁”均由兩個堂相夾而成,此謂“四旁兩夾”。“兩夾”處用“窗白盛”隔開。“窗白盛”就是指上面為窗,下面為白色蜃灰粉飾的墻。如此一來,大室方十四步(84尺),旁方七步(42尺)。而俞樾之所以要使用這樣的布局,其目的是為了貼合“五室,三四步,四三尺”。

“五室”,與鄭玄所注一致,為木、火、金、水、土五室。土室居于正中,木室居于正東,火室居于正南,金室居于正西,水室居于正北。五室均方四步(24尺),室之外各余三尺空地。這樣一來,分別從東西和南北兩個方向看,各有三個四步,四個三尺,即“三四步,四三尺”。大室的四面都有墻,又是前堂后室的結構,按照常制,每面墻上都有戶有牗,形成“牗戶牗”的形式。至于五室戶和牗的分布情況,俞樾指出,金室的戶和牗在西面,水室的戶和牗在北面,木室的戶和牗在東面,火室的戶和牗在南面,至于土室,根據董仲舒所言的“土者,火之子也”,其戶和牗應位于南面。

對于“九階”,俞樾贊同鄭玄的觀點:“然四堂之制如一,何一難面獨多一階?蓋土室戶牗南鄉,必由明堂入,故南面特設中階。”他認為,想進入土室必須要從明堂進入,所以南面有三個臺階。

“門堂三分之二”,俞樾認為門堂為門基,院落四面皆設門,門在四面的正中間,門的內外都稱之為堂。正堂修七步,廣十四步,門堂取其三分之二,即修二丈八尺(28尺),廣五丈六尺(56尺)。“室三分之一”是說門內外皆有堂,堂左右皆有室。大室方十四步,室取其三分之一,即二丈八尺(28尺)。

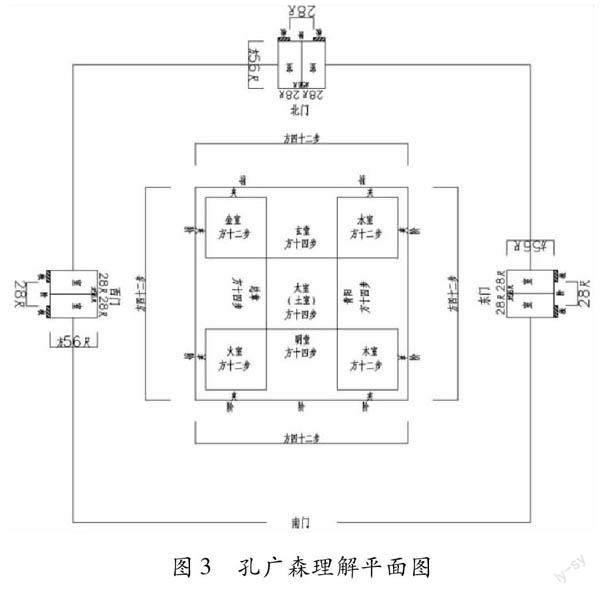

(三)孔廣森對“夏后氏世室”的理解

孔廣森在《禮學卮言》中明確表明“夏后氏世室”為明堂,他說,“世室者,明堂之中室”,世室就是明堂中位于最中間、地位最重要的一個室,所以也稱“世室”,也就是大室。(孔廣森:《禮學卮言》,中華書局2013年,第88-91頁)

關于“堂修二七,廣四修一”的涵義,孔廣森既認為鄭玄的說法有誤,也不贊同俞樾的觀點,認為應該是“堂修二七者,每一面之堂其深十四步也。廣四修一者,謂堂之廣與四堂之修皆若一也”,堂的寬度和深度皆是十四步(84尺)。除此之外,對于“堂”,孔廣森寫到:“明堂之制,順時布政,四方有堂,東曰青陽、南曰明堂、西曰總章、北曰玄堂”,這樣一來,“然則四堂各方十四步,全基方四十二步,以六尺之步記之為二百五十二尺”。可以發現,孔廣森對于“堂”的理解和俞樾的相類似,再結合后文對“五室”的闡述,不難發覺,兩者都把“堂”作為了一種前堂后室的建筑空間布局。

孔廣森對“五室”的方位布局也有自己的理解。他依據乾卦的卦位,認為應是木室于東南、火室于西南、金室于西北、水室于東北。至于“三四步,四三尺”,他寫到:“三四步者十二步也,四三尺者十二尺也。四隅之室方十二步,中央之室益以十二尺,則亦方十四步,與堂修廣同。”木、火、金、水四室是方十二步,中央土室比四室多出十二尺,即土室方十四步。這樣一來前文的“全基方四十二步”就清楚明了了,是指兩堂之方加上中央土室之方,共為四十二步(252尺)。

“九階”,孔廣森與前面兩位觀點一致,都認為是南面三,其余各二。

“四旁兩夾”,孔廣森認為是“四旁猶四方也。四旁各有兩夾,當隅室戶牗之外,即所謂左右個也。木室之南曰明堂左個,東之曰青陽右個;水室東之前青陽左個,北之前曰玄堂右個;金室北之前曰玄堂左個,西之前曰總章右個;火室西之前曰總章左個,南之前曰明堂右個”。“四旁”就是指整個世室的四周,每一個邊有兩個“夾”,在木、火、金、水四室的戶牗之外,也就是在每一方的左右兩邊上。

“窗白盛”,孔廣森認為每一個室都有四戶,戶旁有二牗。如此,室的每一面就形成了“牗戶牗”的組合形式。“赤綴戶也,白綴牗也。白盛即所謂白綴獨,言此者明其尚潔質”,原本戶,也就是門是用赤色裝飾,牗才用白色。而白盛是指只用白色,用以表明潔質。

最后“門堂三之二,室三之一”,孔根據《三朝記》認為,整個明堂四周的圍墻各有一門,其中東、西、北門有堂有室。室在堂的左右,稱之為“塾”。“其度門基通廣取于堂廣三分之二,得五十六尺,又取堂廣三分之一得二十八尺為兩室,實則室基居門基之半,而門中兩棖相距亦合堂三分之一也”,門基,即門廡下的地面,其廣取四堂之廣的三分之二,即56尺。門堂的兩室取四堂之廣的三分之一,即28尺,這實際上也就說兩室各占門基的一半。門的兩個門棖(在古代,棖多豎于古時門兩旁,以防車過觸門)之間的距離是四堂的三分之一,即28尺。

二、三人理解不同的原因

鄭玄、俞樾、孔廣森三人的解釋雖有相似之處,但總體而言相差甚遠。除了上述三人的分析之外,歷史上還有不少人對“夏后氏世室”的內容進行過詮釋,但都只是后人的一種猜測和想象,必定與真正的夏代宮室制度不同。比如,鄭玄等三人都把“五室”與五行相對應,但是“五行”概念卻可能是晚于夏代的。“五行”一詞最早出現于《尚書·甘誓》,是夏啟討伐有扈氏時的誓詞,不過當時的“五行”并不是我們現在所認為的金木水火土。最早確定其金木水火土意義的時期可追溯到西周初期。《尚書·洪范》中記載道:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”所以,用五行象征五室未必是合理的。再有,這三人對文本的斷句處理也不盡相同。例如“四旁兩夾窗白盛”這句,鄭玄是在“窗”字處斷句,以“四旁兩夾窗”為句,指四面墻上都有兩個窗之間相夾著一個戶;而俞樾和孔廣森均在“夾”字處斷句,以“四旁兩夾”為句,并且這兩人的理解又各不相同。可見,對于文本的詮釋是存在著一定的主觀性的。最后,《考工記》本身也存在著諸多疑點。《考工記》的作者不詳,其成書年代也存在爭議,現在比較主流的觀點認為,《考工記》的大部分內容創作于戰國初期,是齊國的官書,其余部分有可能出自于春秋末年或更早。然而經過多年的戰亂,《考工記》的內容經過了多次的增益或修訂,我們從鄭玄和俞越的“堂修二七”的爭論就可見一斑。所以,很有可能歷代學者所注釋的內容已經和最初的版本所有差異,這也會影響對文本的理解。

總之,這三人雖然對“夏后氏世室”的理解不盡相同,但是這些不同點歸根結底是出于一個共同點上,即都與明堂有關。鄭玄雖然認為夏世室為宗廟,但他也說“此三者或舉宗廟,或舉王寢,或舉明堂,互言之,以明其同制”,認為宗廟和明堂同制,所謂“堂”是指臺基。而俞樾和孔廣森雖也贊同明堂之說,認為夏世室就是明堂,但是把“堂”理解為前堂后室的建筑空間布局,并且俞樾指出夏明堂是天子布政之堂,這也與鄭玄認為的祭祀的功能不同。所以,要搞清三人為何觀點不同,夏后氏世室到底是什么樣子,其關鍵問題就在于什么是明堂。

三、明堂

(一)明堂的定義

分析明堂,不妨先從“明”和“堂”二字入手。“明”古文寫作 ,《說文解字》中解釋為:“照也。從月從囧。”囧指窗戶,意思是月光照進窗戶而明,也暗含明天之意。但根據古文的寫法,一個日一個月,取“日”和“月”組成“明”,表光明之意更為悠久。此外,日與月在原始時代也被賦予了日、月之神的意義。“堂”,《說文解字》中解釋為:“殿也。”段玉裁注:“堂之所以稱殿者,正謂前有陛,四緣皆高起。”也就是說“堂”和“殿”早期是指四面圍有高墻的臺基。而“堂”古文寫作“坣”,與祭品放在土臺子的形象相似,由此“堂”更原始的意思為祭祀用的土臺子,后來隨時代發展,堂漸漸多指建筑物的臺基。因此單從字面意思上看,明堂最基本的含義是指祭祀神明的土臺子,其主要功能就是祭祀,后來隨著時代發展和禮制的不斷成熟及進化,明堂也被賦予了更多的職能。(參見 張一兵:《明堂制度源流考》,人民出版社2007年,第13-16頁)比如在周代,周明堂就附加了政治教化的職能。《逸周書·明堂解》中寫道:“明堂,明諸侯之尊卑也,故周公建焉,而朝諸侯于明堂之位。”(黃懷信:《逸周書匯校集注》,上海古籍出版社1995年,第708頁)這可能就是俞樾將堂理解為布政之堂,將明堂的功能擴大,附加上了朝覲諸侯和各種禮制的功能的原因。不過,這里討論的是夏明堂,雖然在夏朝,禮制已經趨于成熟,但根據目前所獲得的相關史料記載,關于明堂政治教化的功能最早出現于周朝,夏朝并無相關記錄。所以,把夏世室解釋為布政之堂是不太妥當的,相反解釋為宗廟,用于祭祀則相對合適,同時,鄭玄把“堂”當作臺基的理解也比俞樾和孔廣森把“堂”當作前堂后室的空間布局的理解更為恰當。

現在我們熟知的明堂一般是指禮制建筑的總稱,承載祭天、祭祖、朝會諸侯、發布政令等職能,是象征天人合一的圣神隆重之地。清代惠棟在《明堂大道錄·明堂總論》中寫道:“明堂為天子大廟,禘祭、宗祀、朝覲、耕籍、養老、奠賢、饗射、獻俘、治歷、望氣、告朔、行政,皆行于其中,故為大教之宮。”(惠棟《明堂大道錄一》,上海商務印書館1937年,第11頁)不過,這是經過長期歷史層累所得的明堂定義,在國家制度剛剛確立的夏朝,明堂或者世室是否真如后鄭玄等三人所說的那樣其布局設計有如此之多的涵義?我們可能還需要考察“明堂”一詞的由來。

(二)明堂的由來

“明堂”一詞最早出現在《逸周書》中,這似乎暗示了“明堂”一詞最早出現于周朝。惠棟就支持這個觀點,他在《明堂大道錄》中寫道:“明堂之名,當始于周。”不過也有學者不以為然,清代學者嚴虞惇就認為“明堂”一詞早在上古神農、黃帝時期就已出現,理由是《隋書·宇文愷傳》中曾引《淮南子·主術訓》:“昔神農之治天下也,……祀于明堂。”

在《逸周書》之前的文獻中雖無“明堂”,但是該詞卻已經在周代的各種文獻中反復出現,可以說是通用的公認名稱了。按照歷史發展邏輯而言,“明堂”一詞雖不至于在上古時期就已被發明創造出來,但一個名詞的創造、使用和記錄往往需要比較長的時間,再加上周代之前的文獻資料稀少,所以“明堂”在周代之前就已存在應是大有可能的。并且上文就已論及,明堂最原始、基本的含義就是祭祀用的土臺子,很可能是農業生產出現后,原始人類祈求農神和祖先保佑生產和安全的儀式所需。其后,隨著生產力的不斷發展、國家和禮制的創立,出現類似或者對等于明堂的概念也是在情理之中的。(參見 張一兵:《明堂制度研究》,中華書局2005年,第46頁)那么,世室和明堂究竟有什么關系呢?

(三)明堂與世室

我們知道,在夏朝禪讓制已經變成世襲制,“世”字有一代、祖先的意思,那么“世室”就是祭祀祖先的地方,并且國家和禮制也在這時確立和出現。因此,夏朝很可能是明堂演化過程中一個非常重要的節點,“世室”和“明堂”的關系應該是十分密切的。

前人對于世室的理解大致可以分為兩類。一類認為世室就是明堂或者明堂的一部分。如《隋書·宇文愷傳》中引《尚書帝命驗》注:“唐虞之天府,夏之世室,殷之重屋,周之明堂,皆同矣。”惠棟《明堂大道錄·明堂興替》也說:“明堂,黃帝曰合宮,唐虞曰天府,夏后曰世室。”另一類則認為世室是指宗廟或者宗廟的一部分。這類觀點雖然沒有直接將世室理解為明堂,但多多少少都與明堂有關系,要么如鄭玄所說:“此三者或舉宗廟,或舉王寢,或舉明堂,互言之,以明其同制”,認為宗廟制如明堂,要么干脆說宗廟是明堂的一部分,或者明堂有宗廟的功能,如秦蕙田《五禮通考·明堂》:“夏曰世室,則取義于宗廟……周曰明堂,蓋兼朝廟之用。”(秦蕙田:《五禮通考》,中華書局2020年,第1594頁)

綜上,祭祀是明堂最重要、基本的功能,而宗廟的用處就是祭祖,并且“明堂”一詞在周代已普遍使用,周代之前已經出現,從上古時期開始就有了類似于明堂的概念。由此筆者認為,世室不等于明堂,而是明堂的一種演化形式。再根據前人對明堂、世室、宗廟的各種論述以及夏朝的特殊性,筆者推斷夏后氏世室可能是一個重要節點,后面慢慢發展成為明堂和宗廟兩種形制,也因此明堂和宗廟之間也有著千絲萬縷的聯系。總之,世室可以認為是明堂的初期形態之一。

四、依據考古資料的解讀

可以肯定的是,鄭玄等三人對夏后氏世室的描述很大程度上是依照周制推夏制,夏后氏世室的實際情況未必如三人所言。如今我們若是想對《考工記》做真實的考察,只能依靠考古的發掘和考古資料的進一步探究。

古時“世”“太”“大”的意思是一致的,所謂“世室”,正如俞樾和孔廣森所言,也指大室。此外需特別注意的是,在秦之前“宮室”是房屋的泛指,不分貴賤。直到秦始皇時期,才規定只有帝王使用的房屋可稱之為“宮”。《釋名·釋宮室》中對“宮”的解釋為:“宮,穹也,屋見于垣上穹隆然也。”是說在墻上有屋蓋的建筑稱之為“宮”,這明顯不等同于宮殿。至于“室”,《釋名·釋宮室》解釋為:“室,實也,人物實滿其中也。”人和物所處的地方為室,其實也就是房子的內部空間。“宮”和“室”其實就是一個東西,只不過分別對房子的外和內進行描述。(參見 楊鴻勛:《明堂泛論——明堂的考古學研究》載《楊鴻勛建筑考古學論文集》,北京出版社1998年,第16頁)而《考工記》大約是春秋戰國時期的書籍,這就意味著其實夏后氏世室的真實情況并沒有后人所說的這么隆重和繁瑣。考慮到《考工記》是齊國官書,其中“夏后氏世室”與“殷人重屋”“周人明堂”并列,所以夏后氏世室應該不是普通百姓的房屋,而應該是指宮廷的主要宮殿。夏后氏中的“氏”是“氏族”的意思,并且夏朝作為中國首個建立王朝國家的朝代,必定未能完全脫離原始氏族的形式。如此看來,“世室”完全可以通俗地理解為宮廷中的“大房子”。

建筑學史家和考古學楊鴻勛在其論文《明堂泛論——明堂的考古學研究》中就持該觀點。據文中介紹,目前最典型的氏族“大房子”是位于西安半坡的大約六千年前的仰韶文化聚落遺址的半坡F1。“半坡氏族‘大房子的進一步發展,便是‘夏后氏世室所由脫胎的最后形態——原始宮殿的雛形 。”

在河南省偃師縣二里頭村發現了大量遺址,考古學界普遍將二里頭遺址視為夏都遺存。其中,偃師二里頭F1遺址與《考工記》中“夏后氏世室”有高度相配之處。根據二里頭F1和《考工記》的記載,楊鴻勛認為“夏后氏世室”是兼作朝、寢之用的一座宮室,可參照“前堂后室”的格局,“世室”就是大室。如下示意圖所示,記載中的“五室”“四旁”“堂三分之二”“室三分之一”都符合二里頭F1遺址的布局。關于備受爭議的“四旁兩夾”,他指出,“室”“旁”“夾”都是“室”,即小房間,之所以有這么多不同的名稱,只不過出于生活中指示的方便,以房間所處位置的不同進行命名。“堂三分之二”“室三分之一”,楊鴻勛理解為堂和室分別占進深的三分之二、三分之一。他假設“九階”的布局為堂前有東、西兩階,兩夾各有一階,五室的后面各有一階。(楊鴻勛:《楊鴻勛建筑考古學論文集》(增訂版),清華大學出版社2008年,第95頁)此外,不僅在空間布局和建筑格局上,根據考古發現來考訂《考工記》中“夏后氏世室”的尺寸,數據也驚人地貼合——顯然這些不是巧合。

五、總結

綜上我們可以認為,《考工記》關于“夏后氏世室”的記載是比較可靠的,但后人對其的考察明顯是將周之后的明堂形制強加在夏后氏世室上,帶有太多的主觀猜測和想象。由于關于《考工記》、“明堂”“世室”的文獻繁多而蕪雜,相關文字對于后世來說也顯得古奧難解,這些都對這個問題的梳理和考察帶來了較大的困難。然而,新的考古發現給我們帶來了新的材料和視角。就本問題而言,西安半坡F1遺址與偃師二里頭F1遺址所呈現的結構布局能夠較好地貼合《考工記》中“夏后氏世室”的記載,給這個問題的解決帶來全新的思路。當然,在沒有更多歷史資料和考古發現的情況下,我們還是不能對此問題進行決斷,進而還原真正的夏后氏世室——這其實關系到中國古代政治與禮制的發展,值得我們持續關注。