新建本科院校學(xué)生評(píng)教的實(shí)證研究

[摘 要]大學(xué)生評(píng)教制度的實(shí)施體現(xiàn)了以學(xué)生為中心的教育理念,是大學(xué)內(nèi)部教學(xué)質(zhì)量保障體系的重要組成部分,是教師提高教學(xué)質(zhì)量的重要遵循。通過新建本科院校大學(xué)生評(píng)教結(jié)果的實(shí)證研究,證實(shí)學(xué)生的逆向選擇是可以接受的。就高校管理部門而言,正確對(duì)待和處理評(píng)教結(jié)果,有利于建立教師與管理者、教師與學(xué)生之間的關(guān)系,提高教學(xué)質(zhì)量。

[關(guān)鍵詞]評(píng)教;逆向選擇;分差;質(zhì)量;風(fēng)險(xiǎn)

[中圖分類號(hào)] G647? ? ? ? ? ? ? [文獻(xiàn)標(biāo)志碼] A [文章編號(hào)] 1008-2549(2023) 12-0014-05

一、引言

大學(xué)生評(píng)教萌芽于20世紀(jì)20年代的美國(guó),60-70年代在美國(guó)開始流行,隨后在其他國(guó)家和地區(qū)逐漸被采納,[1]在我國(guó)亦有30多年的歷史。[2]評(píng)教從一開始就被許多專家學(xué)者指出種種弊端,似乎到了窮途末路,至今從未停止過,[2-13]盡管如此,但還未看到有哪一所高校廢棄評(píng)教,究其原因,評(píng)教是大學(xué)內(nèi)部教學(xué)質(zhì)量保障體系的重要組成部分,是教學(xué)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的抓手,評(píng)教的目的在于管理者通過學(xué)生的體驗(yàn)了解教師的教學(xué)表現(xiàn),對(duì)教學(xué)上存在不足的教師有針對(duì)性地提出改進(jìn)建議,教師通過了解學(xué)生的合理訴求改進(jìn)教學(xué)、提高教學(xué)質(zhì)量、促進(jìn)專業(yè)發(fā)展,學(xué)生通過民主參與表達(dá)自身對(duì)教師教學(xué)的看法和建議,為教師教學(xué)改革和教學(xué)管理提供參考。許德泓認(rèn)為,評(píng)教不是為了證明教師的不足、甄別教師的良莠,而是為了改進(jìn)全體教師的教學(xué)質(zhì)量和共同發(fā)展。[3]韓映雄等人認(rèn)為,沒有學(xué)生評(píng)教的大學(xué)教學(xué)評(píng)價(jià)是不完善和不全面的。[5]

針對(duì)世界各國(guó)尚未研制出優(yōu)于大學(xué)生評(píng)教的替代工具,理性和合理運(yùn)用大學(xué)生的評(píng)教結(jié)果,不斷促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高,辦好人民滿意的教育,成為高校必須考慮的現(xiàn)實(shí)問題。針對(duì)學(xué)者對(duì)大學(xué)生評(píng)教的逆向選擇的過度擔(dān)憂,結(jié)合新建本科院校教學(xué)管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),通過實(shí)證分析,就對(duì)如何開展學(xué)生評(píng)教以及借助評(píng)教促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高進(jìn)行探討,以期充分利用評(píng)教的價(jià)值。

二、評(píng)教風(fēng)險(xiǎn)

(一)評(píng)教挑戰(zhàn)

學(xué)生評(píng)教有效的前提是學(xué)生是尊師重道、熱愛知識(shí)的,但這種假設(shè)不是所有學(xué)生都能夠認(rèn)識(shí)到的,另外,評(píng)教結(jié)果呈現(xiàn)的是學(xué)生對(duì)教師教學(xué)的一種感性認(rèn)識(shí),存在主觀認(rèn)識(shí)和體驗(yàn)上的差異,這是教師質(zhì)疑的關(guān)鍵之所在。宋立華認(rèn)為,學(xué)生評(píng)教是“外行”評(píng)價(jià)“內(nèi)行”、“非專業(yè)”評(píng)價(jià)“專業(yè)”;課程數(shù)量多,學(xué)科性質(zhì)、課程特點(diǎn)各不相同,但評(píng)教的標(biāo)準(zhǔn)卻相同;教師和學(xué)生是復(fù)雜利益聯(lián)系的相關(guān)者,極有可能出現(xiàn)利益交換現(xiàn)象;教學(xué)效果顯現(xiàn)的滯后性、教師的暈環(huán)效應(yīng)、教師教學(xué)風(fēng)格和學(xué)生學(xué)習(xí)風(fēng)格的匹配度、課程的重要程度等都會(huì)影響到學(xué)生的評(píng)價(jià)。[4]姚志琴等人與宋立華具有相似的觀點(diǎn),他們認(rèn)為,高校教學(xué)管理部門在處理評(píng)教結(jié)果時(shí)未考慮因知識(shí)經(jīng)驗(yàn)、課程興趣、師生關(guān)系、心理因素等方面的影響。[2]林琳認(rèn)為,不少學(xué)生評(píng)教時(shí)普遍不看指標(biāo)亂評(píng),部分學(xué)生甚至?xí)栽u(píng)教作為武器報(bào)復(fù)教師。[7]李懷峰認(rèn)為,學(xué)生評(píng)教存在引致評(píng)教、惡意評(píng)教、隨意評(píng)教、替人與請(qǐng)人評(píng)教等逆向選擇行為。[12]韓映雄等人認(rèn)為,過度重視評(píng)教結(jié)果的運(yùn)用,會(huì)促使教師與學(xué)生聯(lián)手合作——學(xué)生獲得滿意的分?jǐn)?shù)、教師得到中意的評(píng)教結(jié)果。[5]總而言之,他們擔(dān)憂評(píng)教結(jié)果的有效性、真實(shí)性和公平性。

當(dāng)然,實(shí)踐中個(gè)別教師不能虛心傾聽學(xué)生和他人的意見,也不愿付出勞動(dòng)改進(jìn)教學(xué),孤芳自賞,排斥評(píng)教,惡意攻擊評(píng)教,這與評(píng)教的初衷與目標(biāo)背道而馳。

(二)風(fēng)險(xiǎn)分析

毋庸置疑,學(xué)者指出的評(píng)教風(fēng)險(xiǎn)是存在的,畢竟聯(lián)系者的事物之間都有其固有的局限性。韓映雄等人指出,學(xué)生評(píng)教作為一種評(píng)價(jià)手段,其功能局限帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的,但卻是可以容忍的。[5]學(xué)生評(píng)教是否造成了教學(xué)質(zhì)量的下降,或者在多大程度上影響了教學(xué)質(zhì)量的下降,或者在多大程度上促進(jìn)了教學(xué)質(zhì)量的提高,仁者見仁,智者見智,沒有定論。

有些學(xué)者把評(píng)教存在的風(fēng)險(xiǎn)過度夸大了,比如宋立華認(rèn)為學(xué)生評(píng)教是“外行”評(píng)價(jià)“內(nèi)行”,這個(gè)觀點(diǎn)有點(diǎn)夸大了評(píng)教風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樵u(píng)教一般是期末實(shí)施的,教師講授完課程的所有內(nèi)容,學(xué)生理應(yīng)從“外行”走進(jìn)“內(nèi)行”,不應(yīng)該是“外行”評(píng)價(jià)“內(nèi)行”的事情,畢竟評(píng)教指標(biāo)體系是普適性的,當(dāng)然,學(xué)生要達(dá)到教師對(duì)知識(shí)掌握的深度、廣度和運(yùn)用知識(shí)的熟練程度以及知識(shí)應(yīng)用創(chuàng)新能力,可能還存在一定的距離。

作為教學(xué)環(huán)節(jié)主體的學(xué)生,有充分的機(jī)會(huì)能夠看到教師教學(xué)何時(shí)表現(xiàn)出色、何時(shí)表現(xiàn)不佳,對(duì)教師教學(xué)的內(nèi)容、方法、態(tài)度、效果有著最直接的體驗(yàn)。學(xué)生是教學(xué)行為的直接對(duì)象,由學(xué)生評(píng)價(jià)教學(xué)對(duì)他們的影響理所當(dāng)然。學(xué)生評(píng)教作為學(xué)生民主參與和表達(dá)學(xué)習(xí)體驗(yàn)的一種手段,對(duì)高校加強(qiáng)教學(xué)管理、促進(jìn)教師改進(jìn)教學(xué)、提高人才培養(yǎng)質(zhì)量有重要意義。學(xué)生評(píng)教行為缺乏有效監(jiān)督,逆向選擇現(xiàn)象是存在的,畢竟這種方式潛在地給了學(xué)生自由選擇的權(quán)利。然而,逆向選擇的危害性到底有多大,比如一門課程有多少學(xué)生請(qǐng)人代評(píng)、惡評(píng),占比是多少,有多少課程師生間形成了利益交換,失真情況如何,對(duì)評(píng)教的整體影響有多大,還沒有可靠的實(shí)證結(jié)果,也不可能有放之四海而皆準(zhǔn)的實(shí)證結(jié)果,因?yàn)閷W(xué)校的層次和文化、學(xué)生的認(rèn)知水平、教師的教學(xué)水平存在很大的差異。另外,評(píng)教結(jié)果對(duì)教師利益的影響有多大,亦未見到相關(guān)研究,也沒有發(fā)現(xiàn)評(píng)教結(jié)果影響了教師的發(fā)展,幾乎所有的高校沒有把評(píng)教結(jié)果作為評(píng)價(jià)教師的唯一手段,從這一點(diǎn)上來(lái)說,教師應(yīng)該把評(píng)教作為教學(xué)改革、促進(jìn)人才培養(yǎng)質(zhì)量提高和自身發(fā)展的工具,而不是擔(dān)心評(píng)教對(duì)自身造成了什么樣的危害,迎合學(xué)生錯(cuò)誤的認(rèn)知。

三、實(shí)證研究

L高校從學(xué)習(xí)者體驗(yàn)的角度,設(shè)計(jì)了學(xué)生評(píng)教指標(biāo),其中涉及感受教師教學(xué)過程的指標(biāo)12條,具體描述為“教學(xué)態(tài)度端莊、能運(yùn)用普通話、學(xué)術(shù)語(yǔ)言規(guī)范、尊重鼓勵(lì)學(xué)生;遵守上下課時(shí)間,授課時(shí)精神飽滿,并嚴(yán)格要求學(xué)生;課后輔導(dǎo)及時(shí),答疑安排恰當(dāng);板書工整,設(shè)計(jì)合理,多媒體使用恰當(dāng);善于調(diào)節(jié)課堂教學(xué)氣氛,注重師生互動(dòng),鼓勵(lì)同學(xué)提問;能夠使用不同的學(xué)習(xí)方法,幫助學(xué)生學(xué)習(xí);對(duì)授課內(nèi)容準(zhǔn)備充分,資料翔實(shí);講授重點(diǎn)突出,詳略處理得當(dāng);作業(yè)批改認(rèn)真,及時(shí)反饋存在問題;能把學(xué)習(xí)內(nèi)容與實(shí)際工作或生活場(chǎng)景相聯(lián)系,幫助學(xué)生更好地理解所學(xué)內(nèi)容與未來(lái)職業(yè)的相關(guān)性;課前公布開課指南,并完成授課計(jì)劃所規(guī)定的教學(xué)任務(wù);關(guān)心學(xué)生學(xué)習(xí),及時(shí)了解有關(guān)情況,注重因材施教,促進(jìn)個(gè)性發(fā)展”,涉及學(xué)生自我體驗(yàn)的指標(biāo)3條,具體描述為“教師的教學(xué)使我掌握了相關(guān)知識(shí),增強(qiáng)了專業(yè)學(xué)習(xí)興趣;教師的教學(xué)啟發(fā)了我的思維,使我解決問題的能力和創(chuàng)新意識(shí)得到提高;教師的治學(xué)態(tài)度對(duì)我今后學(xué)習(xí)和生活有一定的啟迪作用”。

(一)評(píng)教結(jié)果統(tǒng)計(jì)

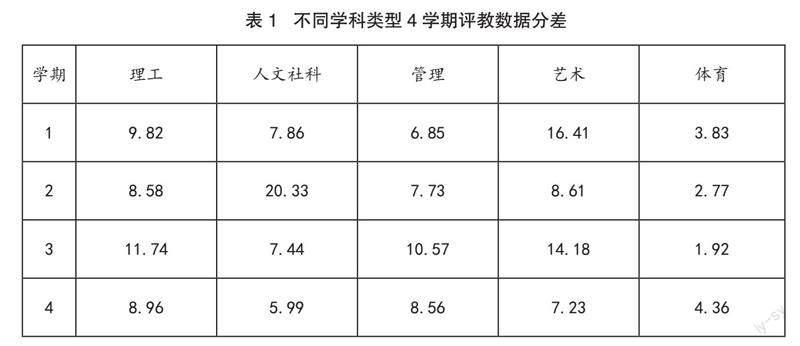

以L高校近兩年連續(xù)4學(xué)期的評(píng)教數(shù)據(jù)為例開展實(shí)證分析,觀察學(xué)生逆選擇的程度。學(xué)期1和學(xué)期3為每學(xué)年的第一學(xué)期,學(xué)期2和學(xué)期4為每學(xué)年的第二學(xué)期。其中,學(xué)期1沒有做任何處理,學(xué)期2至學(xué)期4剔除了3%的差評(píng)和2%的好評(píng),目的是對(duì)比學(xué)生打擊報(bào)復(fù)教師和教師有意討好學(xué)生的情況,或者說學(xué)生逆向選擇的情況,盡可能讓評(píng)教結(jié)果公平合理。按照課程所屬的學(xué)科特點(diǎn)分類,統(tǒng)計(jì)出4個(gè)學(xué)期不同學(xué)科評(píng)教數(shù)據(jù)的分差,具體數(shù)據(jù)見表1。

從4個(gè)學(xué)期不同學(xué)科類別的分差來(lái)看,學(xué)期1中藝術(shù)類分差最大,學(xué)期2中人文社科類分差最大,學(xué)期3中藝術(shù)類分差最大,學(xué)期4中理工科類分差最大,4個(gè)學(xué)期中體育類分差最小。學(xué)期1和學(xué)期3均為每學(xué)年的第一學(xué)期,藝術(shù)類學(xué)生的體驗(yàn)較差。從最大的分差來(lái)看,各學(xué)科沒有不變的常態(tài)規(guī)律可循,這也正好說明了課程的差異、學(xué)生個(gè)體的認(rèn)知和教師的表現(xiàn)是動(dòng)態(tài)的,學(xué)期1和學(xué)期2-4的數(shù)據(jù)表明學(xué)生逆向選擇的情況微乎其微。

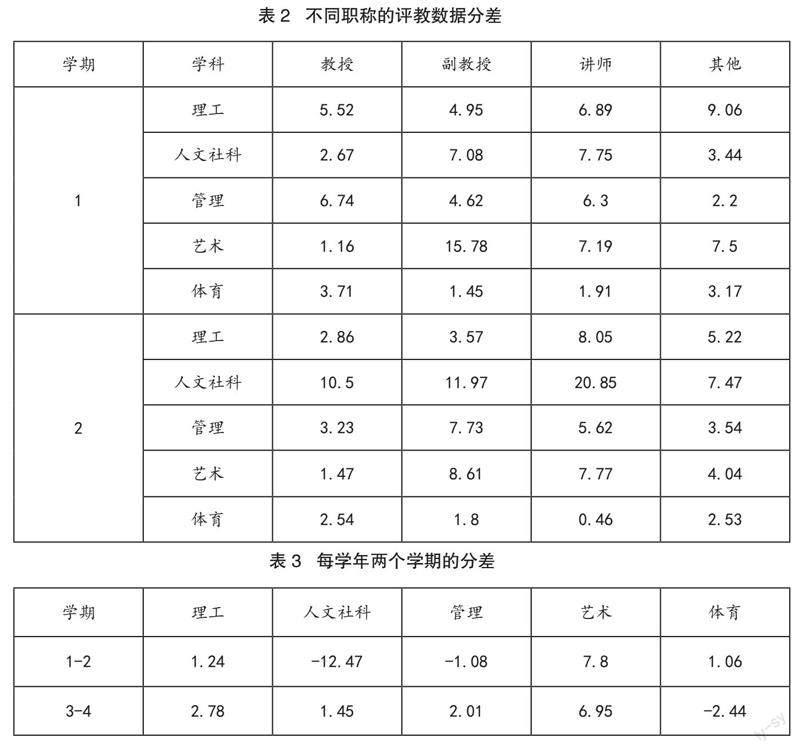

為了證實(shí)職稱對(duì)教學(xué)是否產(chǎn)生影響,按照不同學(xué)科所屬的職稱進(jìn)行分類。由于實(shí)際統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),4個(gè)學(xué)期差異不大,因此以下列出2個(gè)學(xué)期不同學(xué)科不同職稱的評(píng)教數(shù)據(jù)分差,其中其他職稱是指助教或暫未定職或外聘教師或系統(tǒng)信息顯示不完整的教師,具體數(shù)據(jù)見表2。

在學(xué)期1中,理工科類分差最大的為其他,人文社科類分差最大的為講師,管理類分差最大的為教授,藝術(shù)類分差最大的為副教授,體育類分差最大的為教授。在學(xué)期2中,理工科類分差最大的為講師,人文社科類分差最大的為講師,管理類分差最大的為副教授,藝術(shù)類分差最大的為副教授,體育類分差最大的為教授。各職稱都存在分差較大的情況,由此看來(lái)職稱不是促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的決定性因素,但就總體而言,教授的分差波動(dòng)性整體偏小。

(二)學(xué)科差異分析

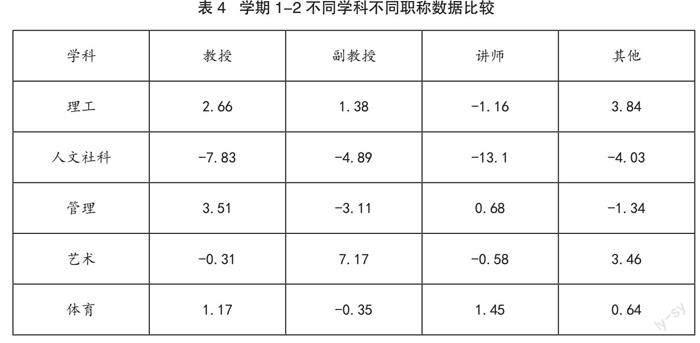

每學(xué)年各學(xué)科之間究竟有何差異呢?分別將學(xué)期1和學(xué)期2、學(xué)期3和學(xué)期4各學(xué)科的分差作比較,也就是兩個(gè)學(xué)年的學(xué)科差異作對(duì)比,各學(xué)科的具體分差見表3。

從表3的整體來(lái)看,每學(xué)年各學(xué)科的第一學(xué)期比第二學(xué)期的分差波動(dòng)要大(人文社科類數(shù)據(jù)有些異常),這也許與新生對(duì)教師的期待或者新生適應(yīng)新的環(huán)境有關(guān)。見從表1可以看出,人文社科類和藝術(shù)類在4個(gè)學(xué)期的分差波動(dòng)比較大,藝術(shù)類兩學(xué)年的分差最大,其他三類的分差波動(dòng)相對(duì)比較小,且比較穩(wěn)定。從評(píng)教的分差來(lái)看,各學(xué)科學(xué)生的評(píng)教成績(jī)?cè)诹己靡陨希瑢W(xué)生還是比較客觀地反映了教師的教學(xué)情況。

一學(xué)年間,不同學(xué)科不同職稱的教師表現(xiàn)如何呢?以表2的數(shù)據(jù)為依據(jù),計(jì)算出學(xué)期1-2兩學(xué)期各職稱的差異,見表4。

從表4的分差來(lái)看,人文社科類教師在每學(xué)年的第2學(xué)期比學(xué)期1突出,其他學(xué)科兩學(xué)期的變化不大。另外,從2可以看到,學(xué)生對(duì)教師職稱的敏感性不高,但從波動(dòng)性來(lái)看,教授和其他職稱的波動(dòng)性較小,而講師和副教授職稱的波動(dòng)性較大,這一點(diǎn)與高水平大學(xué)的研究結(jié)果“課堂教學(xué)質(zhì)量不受教師學(xué)歷、職稱和教齡等非教學(xué)因素的影響”較為相似。[13]既然職稱不是教學(xué)水平的決定性因素,教師就要不斷更新教學(xué)理念、深耕教學(xué)內(nèi)容、探究教學(xué)方法,不斷超越自我,成為大先生,這樣才不辜負(fù)黨對(duì)教育的殷切期望。

四、結(jié)論與建議

從L高校的實(shí)證分析來(lái)看,學(xué)生對(duì)教師的教學(xué)質(zhì)量整體上還是持肯定態(tài)度的,個(gè)別學(xué)者過分夸大了學(xué)生評(píng)教的逆向選擇,否定了學(xué)生評(píng)教的價(jià)值。既然學(xué)生的評(píng)教遵循了客觀性,學(xué)生評(píng)教應(yīng)該是幫助教師客觀認(rèn)識(shí)自身教學(xué)能力和教學(xué)水平的有力工具,而不應(yīng)過分擔(dān)心評(píng)教對(duì)自己產(chǎn)生的不利影響。教師只有把學(xué)生評(píng)教作為改進(jìn)教學(xué)、保障學(xué)生權(quán)益和實(shí)現(xiàn)自身成長(zhǎng)和專業(yè)發(fā)展的手段,不斷提高自身的教學(xué)能力和水平,因材施教,才能不折不扣地踐行立德樹人根本使命,落實(shí)以學(xué)生學(xué)習(xí)為中心的教育理念,也就貫徹了以人民為中心的發(fā)展理念。

既然學(xué)生評(píng)教的分差不大,應(yīng)該如何正確處理和對(duì)待評(píng)教呢?第一,建議教師分析學(xué)生每學(xué)期的評(píng)語(yǔ),從學(xué)生的評(píng)語(yǔ)中了解自己教學(xué)上的不足。實(shí)際上,學(xué)生的評(píng)語(yǔ)大部分還是非常中肯的,對(duì)教師改進(jìn)教學(xué)非常有價(jià)值。第二,建議教師在上課前開展學(xué)情分析,了解學(xué)生的整體情況,在上課過程中不斷修正教學(xué),及時(shí)調(diào)整教學(xué)中的不足,有的放矢地開展教學(xué),以期達(dá)到最好的效果。第三,建議高職稱教師要與時(shí)俱進(jìn),不斷學(xué)習(xí),提高教學(xué)能力,更新教學(xué)內(nèi)容、方法和手段,讓教學(xué)的效果與職稱相匹配,讓高職稱真正起到培養(yǎng)和引領(lǐng)年輕教師的作用。第四,建議管理者選派相近學(xué)科的優(yōu)秀教師對(duì)分差較大的教師進(jìn)行跟蹤,了解他們的教學(xué)情況,看看學(xué)生是否惡評(píng)老師,如果評(píng)教符合實(shí)際,就要提醒和幫助教師改進(jìn)教學(xué)。第五,建議服務(wù)者、教師和學(xué)生樹立全員、全過程、全方位的質(zhì)量共同體意識(shí),將國(guó)家自覺、自省、自律、自查、自糾的大學(xué)質(zhì)量文化要求貫穿于教育教學(xué)的始終,全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。第六,沒有比較不知差距,建議學(xué)校設(shè)置經(jīng)常性的教學(xué)觀摩活動(dòng)和教學(xué)競(jìng)賽的激勵(lì)制度,激發(fā)教師教學(xué)的熱情和投入,避免教師產(chǎn)生職業(yè)倦怠。

不同層次、不同類型學(xué)校因?qū)W生的認(rèn)知水平、教師的教學(xué)能力和水平以及學(xué)校質(zhì)量文化差異等因素學(xué)生的評(píng)教結(jié)果可能會(huì)很大,但是無(wú)論如何,大學(xué)實(shí)施評(píng)教的目都是希望教師改進(jìn)教學(xué),落實(shí)好立德樹人根本任務(wù),提高教學(xué)質(zhì)量。本文研究的樣本較小,如果能在更大范圍、更多層次的高校采集樣本開展研究,結(jié)論將會(huì)更可靠。

參考文獻(xiàn):

[1]胡樂樂.美國(guó)高校學(xué)生評(píng)教研究90年:歷史、爭(zhēng)議與反思[J].高等教育研究,2017,38(9):91-109.

[2]姚志琴,萬(wàn)姝.高校學(xué)生評(píng)教的“功利化”傾向及反思[J].江蘇高教,2020(9):73-77.

[3]許德泓.學(xué)生評(píng)教如何走出困境[J].教育評(píng)論,2016(12):46-49.

[4]宋立華.大學(xué)生評(píng)教的道德困境與解困之策[J].現(xiàn)代大學(xué)教育,2017(3):23-26.

[5]韓映雄,周林芝.學(xué)生評(píng)教的信度、效度、影響因素及應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)[J].復(fù)旦教育論壇,2018,16(6):74-81.

[6]成桂英.大學(xué)生評(píng)教失效的成因分析[J].教育理論與實(shí)踐,2019,39(3):9-11.

[7]林琳.學(xué)生評(píng)教的困境、根源及其改進(jìn)方向[J].當(dāng)代教育科學(xué),2019(8):11-14.

[8]蔣貴友,郭麗君.大學(xué)評(píng)教“共謀”行為及其治理路徑[J].大學(xué)教育科學(xué),2020(2):105-110.

[9]宋旭紅.高校學(xué)生評(píng)教管理功能的價(jià)值回歸[J].中國(guó)高等教育,2020(6):57-59.

[10]包水梅,陳嘉誠(chéng).高校學(xué)生評(píng)教的有效性及其影響因素——基于L大學(xué)2139門課程學(xué)生評(píng)教數(shù)據(jù)的分析[J].現(xiàn)代教育管理,2022(6):54-63.

[11]孟凡,黃巧俐.試析大學(xué)學(xué)生評(píng)教制度的實(shí)質(zhì)[J].江蘇高教,2013(3):79-82.

[12]李懷峰.高校評(píng)教中本科學(xué)生逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)研究——以華南理工大學(xué)為例[D].廣州:華南理工大學(xué),2014.

[13]鄧紅,梁潔,張欣怡.從蘭州大學(xué)學(xué)生評(píng)教結(jié)果看本科課堂教學(xué)質(zhì)量影響因素[J].上海教育評(píng)估研究,2020,9(6):7-12.

(責(zé)任編輯:張宏玉)

基金項(xiàng)目:2021年甘肅省教育廳高等教育教學(xué)成果培育項(xiàng)目 (編號(hào)148)。

作者簡(jiǎn)介:胡建軍(1971—),男,碩士,教授,研究方向:教育管理研究。

Regular undergraduate institutions; Teaching style; Academic atmosphere; Integrated construction

Hu Jianjun

(Teaching Quality Inspection and Evaluation Center, Lanzhou University of Arts and Sciences)

Abstract: The implementation of the teaching evaluation system of college students reflects the concept of student-centered education, which is an important part of the internal teaching quality assurance system of universities and an important follow for teachers to improve teaching quality. Through the empirical research on the teaching evaluation results of students in newly built undergraduate universities, it is proved that the adverse selection of students is acceptable. As far as the administrative departments of colleges and universities are concerned, treating and dealing with the teaching evaluation results correctly is conducive to establishing the relationship between teachers and administrators, teachers and students, and improving the teaching quality.

Key words: Evaluation of teaching; Adverse selection; Point difference; Quality; Risk