天才文展

蔡崇達

大約十一歲的時候,我得過一場病。說起來病情并不嚴重,就是不愛說話,不愛吃飯,不愛和任何人對視。

父親開出的藥方是:“不就缺玩伴嗎?找啊。”

第二天,文展便被我母親領到家里,來找我玩了。

這是我們第一次見面。

文展家就在我家后面,他大我一歲,而且“書讀得不錯”——母親介紹的時候強調了一下。

我不記得當時他什么表情,只記得自己“哦”了一聲,繼續睡覺。我的冷漠并沒讓文展放棄。我記得他當時似乎很用心地觀察了我,審視了我房間里擺放的東西,然后很淡定地坐在我的床尾。

他推了推我:“起來,聊聊天。”

“不聊。”我回他。

“還是得聊聊,你是想一輩子就這么過去嗎?”

我的內心波動了一下:“沒什么可聊的,你別來吵我,我只是覺得一切都很無聊。”

“正因為你覺得無聊,我才要和你聊天。我要告訴你,我們有機會過想象中的生活,我們可以掙脫這里的一切。”

這句話倒是讓我坐起來了。我承認,他猜出當時在內心困惑著我的東西是什么。那年,小鎮還鋪不起水泥路,到處是土路或者石板路。小鎮的每條小巷我都串過,每個屋子我都鬧過,我開始思考自己要過怎樣的生活。但當我想象自己未來的生活,可能像小鎮里任何一個成年人過的,我就覺得這種無趣令人恐懼。

“所以我們要創造我們的生活。”這句話,每一個字我都記得很清楚。當時我想,怎么會有一個人,能把這么矯情的話如此認真地說出來。

但我得承認,他說話的時候,有那么一兩秒,我腦海里閃過草原、星空之類的景象。

我想了想,說:“我得先睡一覺,明天再找你聊。”

在他告別前,我才努力睜開眼認真看了看他,卻發現,他竟然是兔唇。

第二天,我去他家的時候才發現,原來周圍將近一半的孩子每個星期天下午都聚集在這兒。等到人聚得差不多了,他才站起來宣布他的提議:“一會兒我們一起去海邊挖文蛤。某某和某某負責去家里拿鋤頭……”待一切安頓完畢,一群孩子就浩浩蕩蕩地從文展家里出發了。

每次我看著他高調地布置一個下午的事情時,總好奇地想,為什么那么多人像上課一般,在固定時間來他家報到。他又是用了什么方法,似乎讓自己高出這群孩子不止一個層次,以至讓所有人都未產生任何嘲笑或者反抗他的想法。

我剛加入“文展兵團”,就聽說文展在做一件偉大的事情。

我終是沒能忍住好奇心。等到其他孩子都散去之后,我把文展拉住,支支吾吾地問:“他們都說,你在做一件很偉大的事情,是什么事啊?”

文展問我:“你想看嗎?”

他從床底下掏出一只棕黃色的皮箱。皮箱打開,是厚厚的一沓紙,紙下面,是厚厚的一摞書。他小心翼翼地把那沓紙拿出來,一張,一張,輕輕地鋪展在地板上。他的聲音都壓低了:“你看,這是年份,年份下是我整理出來的、每一年這個國家發生過的我認為重要的歷史事件,我還寫上了我認為的這些事件發生的根本原因……”

“從九歲開始,每天晚飯后我就一個人做這樣的整理。我覺得,要是我能在十八歲前做完這一千多年的整理,或許我會成為一個了不起的人。”他的臉通紅通紅,幾乎可以看到皮膚下的血液在沸騰。

我突然感覺到一股莫名其妙的熱氣沖了上來,頭頂似乎在汩汩地冒汗。我睜大眼睛看著他,那一刻,我甚至覺得,他已經是個偉大的人了。

或許這類宏圖偉志孤獨地藏在他心里太久了,一天下午,他幾乎對我和盤托出他的計劃:“比如我,未來一定要到大城市生活,所以我計劃讀大學或者讀省城的重點中專。考重點高中,再上重點大學,這不難,但花費實在太大了,我家里很窮,還是上重點中專比較合適。然而,到大城市只是第一步,我得留在大城市,并且獲得發展的機會。我必須訓練自己的領導能力,讓自己未來在學校里有機會當上學生會主席。”

“所以你每天組織我們這幫人一起玩,是在訓練你的領導能力嗎?”我這才恍然大悟。

他得意地點頭:“而我整理中國歷史大綱,是因為我在中考作文里可以大量運用歷史知識,這應該能保證我拿到不錯的分數……”

我幾乎屏住了呼吸,發覺自己此前活得太天真、太傻。“我怎樣才能擁有這樣的人生啊?”驚訝和莫名的恐懼,讓我講出了文縐縐的話。

或許連文展自己都沒意識到,他的話完全摧毀了我。接下來的這個暑假,我被拋入一種對自我全盤否定的虛空里。

內心的苦悶驅使我一次次纏住他,而他總試圖用一句話擺脫我:“自己的路得自己想,我不可能為你的生活尋找答案。”

我開始整夜整夜地失眠,然后瘋狂地、半懂不懂地看叔本華、尼采、康德等人的哲學著作。有一段時間,我常常眼神呆滯地自言自語。

再不關心我的人都看出來了,我這次生的病比上次的更嚴重。母親似乎也明白過來,還是只有文展能幫我。

半推半就下,文展終于在暑假快結束時再次見了我。

他走進我的房間,似乎有點兒急躁:“你知道嗎?因為被你打擾,我這個暑假預計要完成的目標,只完成了八成。我明年就上初三了,這是我的一場戰役,你答應我,不要再拖累我。”

我點點頭。

“我要告訴你的是,困惑、一時找不到未來的大目標,這很正常,沒有幾個人能在很小的時候就知道自己要過什么樣的生活。你做好眼前的一件件事情就可以了。”

“那你為什么那么早就知道自己要過什么樣的生活?”

這個問題,或許真是問到他的心坎里了。他突然雙眼放大,像下了決心一般,轉過頭向我鄭重地宣告:“因為我想,我是天才。”

宣告結束后,他似乎才突然記起此次來我家的任務:“不過,你也是人才,是人才就不著急,把生活中的事一點點做好,生活會給你答案的。”

我沒想到的是,我竟然在他面前哭了。

過了那個暑假,文展讀初三了。用他的話說,他要迎來第一場戰役了。當時有個奇怪的政策,重點中專只招某一個分數段的高才生。按照計劃,文展必須把自己的命運,準確地投進那個分數段。我知道這個挑戰的難度。

文展把“兵團”在他家活動的時間壓縮得越來越短。許多人不解,向我詢問原因。

“或許他骨子里頭是個自私的人,用完我們就不要了吧。”當我說出這樣的話時,連自己都覺得驚訝。這讓我察覺,自己在一定程度上成了被他“奴役”的人。而這種意識,讓我分外痛恨起文展來。

我甚至偷偷想象:如果他失敗了,會是什么樣的表情?

讓我意外的是,這樣的表情,我竟然很快就看到了。母親總是有意無意地給我帶來文展的消息。她說:“文展似乎壓力過大,每次一考試就頭疼得不行,成績下滑,還整夜整夜地失眠,頭發一直在掉。”

以前文展總交代他父母,家里的門要一直開著,方便我們來找他玩。但后來,他家大門總閉得緊緊的。

一天下午,我躺在床上睡懶覺,突然聽到母親在和一個人高聲談論著什么。那語調格外有力、堅決,我興奮地跳下床,果然是文展。

他走進來,雙手一攤:“我做到了,我考上了福州的一所重點中專。我打敗了所有不看好我的人。”

我顧不上反駁他其中一些偏激的話,激動地大叫起來。我激動的不是他可以去大城市,而是他活過來了。

文展最終以一個模范的樣子,啟程前往城市了。告別的最后一刻,他特意轉過頭對我大聲地喊:“我在城市等你啊,黑狗達。”

我揮揮手,心里為他依然最看好我而得意揚揚。

文展開始給我寫信,在第三封信里,他的口氣有些疲憊,說“自己的兔唇成了一些庸俗的人惡意攻擊的重點”。此后,他不再主動給我寫信了。

我聽說,他因為兔唇在學校被人取笑,還跟人打過一架。我著急地寫信給文展。

他的回信來得很遲。信寫得很簡單:“別擔心,我遇到一些自己沒有料想到的挑戰。但是,未知的挑戰本來就在我的規劃里,我預計在這一學期結束前處理好這個問題。所以我可能沒時間給你寫信了,我們暑假見面時再說。”

然而還沒等到暑假,文展就提前回家了。同伴當然絡繹不絕地去拜訪文展,但一周不到,他家的門又關上了。

和完全拒絕其他人拜訪不一樣,文展起碼開門讓我進了。他依然努力地掌控講話的主題,但我感覺得到,他講話的時候總不自覺地喘氣。一個十幾歲精瘦的少年,講話卻總是喘氣,他心里仿佛壓著什么巨大的東西。

我和他嘮叨著自己來年的中考,以及在擇校問題上的困惑。

文展果然急急巴巴地建議我,一定不要考師范或中專。“這是多么讓人厭倦的小地方。”他說。他覺得考大學是個很好的想法,只是我要做好心理準備:“到了大城市,你會發現,咱們這種小鎮捏出來的人多粗陋。”

“然后,你會恨生養你的地方,因為它拖累了你。”文展說得很認真。

那天,我終究沒勇氣問,他是如何和譏諷他的大城市同學相處的。

那年他什么時候離開老家的,我不知道。接下來的暑假,他有沒有回老家,我也不知道。雖然隔著一座房子,但我感覺,我們像身處兩個世界。

直到收到高中錄取通知書時,我才覺得,自己或許有必要和他說一聲。我前往他家嘗試找他,他果然沒回來。

“文展告訴我,從現在開始,他要努力留在那座城市。他希望自己不用再回來了。”他的母親這樣告訴我。

自那之后,他果然再沒回過小鎮。

大學畢業后,我如愿成了一名記者,來到北京。登上景山公園最高處的那一刻,我突然想給文展打電話。每次過年,他的母親總是要來找我聊聊天,然后一次次給我抄寫文展的電話號碼。

電話接通了。“哪個兄弟啊?有什么好事找我啊?”他的聲音里竟然聽不出兔唇的感覺。他再次吞下了自己的殘疾,但不是以童年時期的那種方式。

我張了張口,最終,沒說一句話就把電話掛了。我感覺到,那樣的言說方式背后,有著某些油滑、市儈。我沒想過,要如何與這樣的文展對話。

過了一周左右,我在自己博客上公布的郵箱里,收到文展的一封信。

信里,他熱情洋溢地夸獎我的“成就”,最后他說:“我最近在構思一個大計劃,計劃成了,將打敗所有人對我的質疑,讓老家人以我為傲。”

斟酌了好一會兒,我回信說:“沒有人質疑你,大家許久沒見到你,很期待能和你聚聚。不如今年春節就回老家,小時候的玩伴真該一起聚聚了。”

文展沒有回信,春節也沒回老家。我知道,短時間內,他不會再讓自己被我聯系上了。

從老家回到北京沒多久,母親打來電話說,文展的父親突然中風病逝。“文展回來送葬,你都不能想象他變成什么樣了,很瘦,很黑,頭發枯枯的,不太愿意和人說話。”

又過了一個月,母親和我閑聊,說文展回小鎮工作了,“是他母親勸他留下的,據說找了關系,在鎮里的廣播站當電工,也幫忙編輯些文章”。

聽到這個消息,我幾次想找個事由回一趟老家。這個想法,終于在這一年快過年時實現了。

我們已經十幾年沒見了。十幾年,一個人身上的全部細胞都代謝過多少輪了。我因而又惴惴不安起來。因為內心的不安,我始終沒有去敲他家的門。我想的是,我們兩家住得那么近,總能無意間撞上吧。或許這樣的見面方式更好。

果然,回家的第三天,我拐進小巷的時候就遠遠地看到文展。他正從巷尾走過來,應該是要回家。我興奮地招手,他似乎抬頭瞥見了,但又像沒看見,繼續往前走。我喊了聲:“文展。”他卻似乎完全沒聽見,竟然在一個小路口直接一拐,拐出了小巷。

我最終決定,去他家拜訪。

他確實如同我母親說的,瘦了,黑了,頭發枯枯的。但他最重要的改變不是這些,而是他給人的感覺。他的背微駝,眼睛半乜著,疲憊但警惕,眼神冷漠卻并不具有攻擊性,而仿佛是對他自己的冷漠。他已經不是十幾年前我熟悉的那個文展了,生活已經把他雕刻成另外的模樣。

“好久不見了,文展。”我試圖用小時候一周不見時那種打招呼的口吻跟他說話。

他顯然沒有預料到我會來,愣了一下。

我努力找尋過去的影子。“這房間沒變啊,那個皮箱還在嗎?我還記得,里面放著你整理的歷史大綱。”

“皮箱里裝了一些我父親的衣服,和他的遺體一起燒了。”

“不好意思。”

我沉默了一會兒。

“那些歷史大綱呢?當時你做的這個事讓我非常崇拜。”

“哦,那些無聊的東西,我帶去福州沒多久就扔了。”

“真可惜啊。”我不知道自己還能說什么。

我們又沉默了許久。他似乎意識到我努力背后的善意,試圖挑起話題:“我在廣播站還播過你寫的文章。”

“是你特意關注的嗎?哈,我又不是什么大作家。”我馬上抓住機會,試圖通過自嘲,讓這場對話進入放松的階段。

然后我開始講述自己在外地生活的種種。

我沒有預料到,他竟然沉默了。而且這一沉默,不是我想象的一個小小的、可以逾越的、可以熬過去的間歇。他冷漠地坐在那兒,任由沉默如同洪水般漫延,一層層鋪開來,慢慢地把人吞沒了。

我終于忍不住,站起身說:“打擾了,我先回家了。”

此刻,他卻突然說話了:“對不起,其實我也說不清楚,自己為什么厭惡你。”

我愣住了。

“你說,憑什么是你?為什么不是我?”

我知道他說的是什么,我知道他提出的,是我們都沒辦法回答的問題。在本質上,我們都是既失去家鄉又永遠沒辦法抵達遠方的人。

自此之后,我再也沒去過文展家。每次過年回家,我遠遠地看到他,也總是趕緊躲避。母親不知道其中的緣由,總源源不斷地帶來他家的信息:文展和他哥哥的矛盾爆發了。他哥哥憑著老婆帶來的嫁妝,開了家海鮮店,日子過得不錯,總是對文展冷嘲熱諷。文展的工資不高,每月只有一千多元,他在工作中本來就看不上同事的粗俗,在單位的日子也越發難熬。文展的母親到處奔走,試圖幫他找一個好妻子,但因為兔唇和事業一般,一直沒找到。堅持了兩年多,文展再次走了。這次他不是去任何一座城市,而是向上級部門申請,跑到一個只有幾千人口的小村莊,挑起附近地區發射臺的維修看護工作。

我知道,他和我這輩子都注定無處安身。

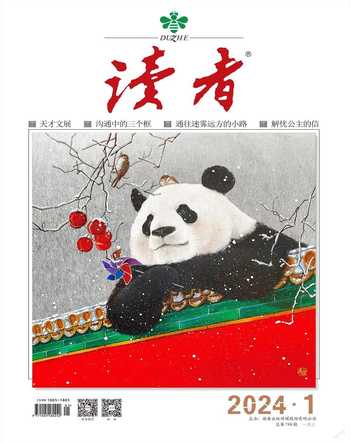

(一棵樹摘自天津人民出版社《皮囊》一書,本刊節選,王 赟圖)