遼金時期佛像背光浮雕紋飾藝術特點淺析

——以朔州崇福寺彌陀殿為例

白春濤,梁 川(四川輕化工大學李白河校區,四川 自貢 643000)

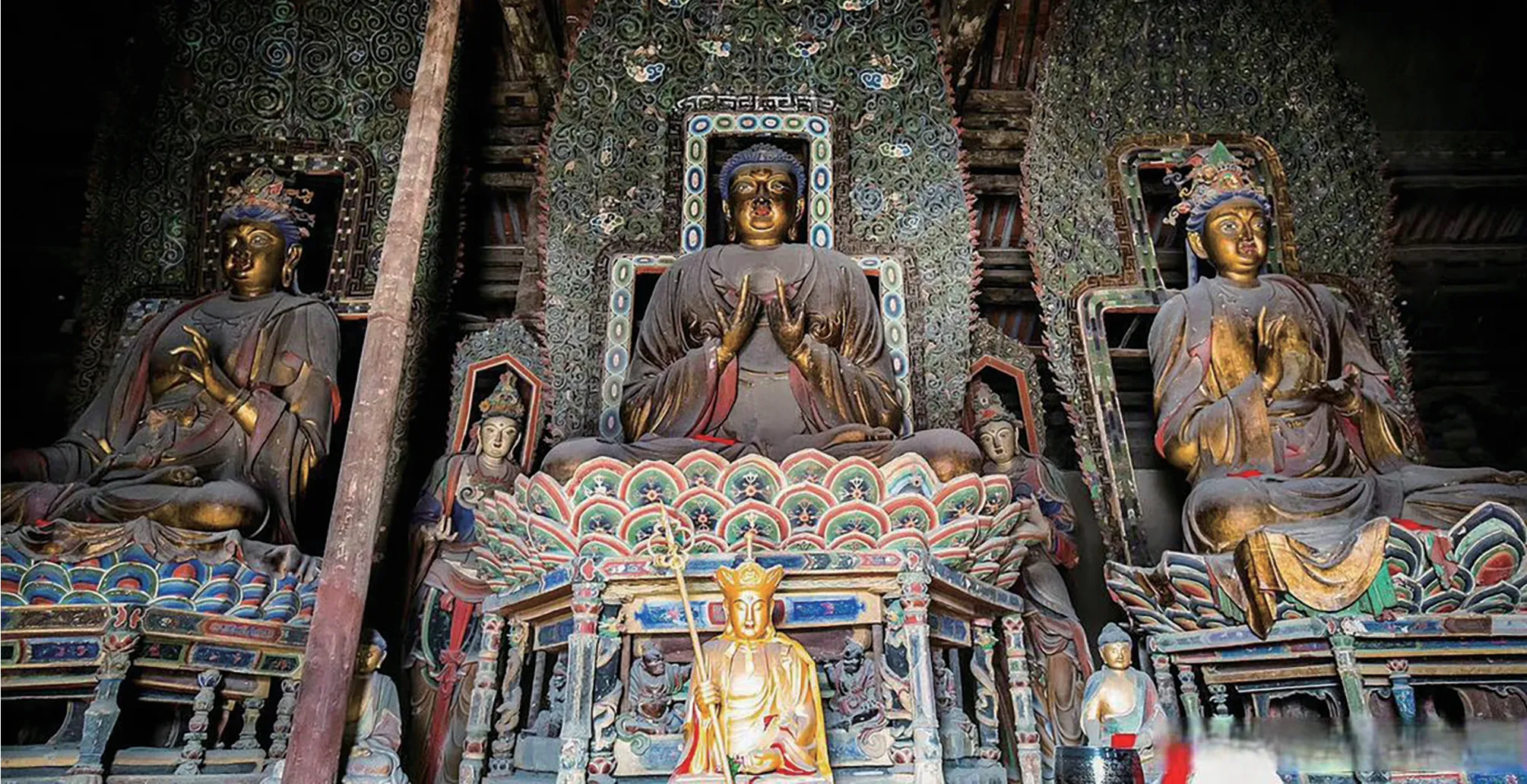

“背光”也被稱為“佛光”“圓光”等,是在佛陀、菩薩造像的頭、背后出現的一種呈圓形或橢圓形的環狀裝飾,背光一般由頭光和身光兩部分組成。在佛教中,背光代表修行達到的果位。佛陀果位最高,頭光和身光缺一不可;次高果位的菩薩,僅有頭光而沒有身光[1]。朔州崇福寺彌陀殿“西方三圣”背光為遼金造像背光的代表,紋飾精美,是現存遼金時期體量最大、裝飾最精美的佛教浮雕圖案遺存,具有重要的學術研究和藝術審美價值。

一、朔州崇福寺及彌陀殿簡介

崇福寺位于朔州市朔城區東大街,當地人稱“大寺廟”,是雁北地區現存遼金佛教寺院的代表。其由南至北分為五進院落,占地二萬余平方米。崇福寺始建于唐高宗麟德二年,由鄂國公尉遲敬德奉敕建造。金熙宗崇尚佛法,皇統三年寺廟開始擴建,開國侯翟昭度奉敕建彌陀殿。金天德二年,海陵王完顏亮題額“崇福禪寺”。明代崇禎四年,崇福禪寺被列為朔州八景之首,并由朔州知州翁應祥題額“林衙古剎”。現存崇福寺以彌陀殿為主殿,“彌陀殿坐落在高大的臺基上,基高2.4米,基前又有寬敞的月臺,襯托得殿宇高大雄偉,瑰麗壯觀。殿正面檐下,懸有‘彌陀殿’豎匾一方,是金大定二十四年(1184)的原物。殿身面闊7間,當中5間為隔扇門,后檐明間和兩梢間各裝大板門兩頁,進深八椽,單檐九脊歇山式,殿頂綠色琉璃剪邊,殿內前檐隔扇、窗欞花典雅、精美,是中國現存遼金時代三大佛殿之一”[2]。

二、佛像背光紋飾發展歷史

背光出現在公元一世紀晚期至二世紀初的印度。當時的佛像僅有“頭光”,其中,犍陀羅風格的“頭光”為無紋飾的平底正圓形;秣菟羅風格的“頭光”在平底正圓邊緣增加圓弧紋裝飾。公元三世紀后,笈多王朝時期的佛教造像藝術進一步發展,“頭光”中出現卷草紋、連珠紋等紋飾[3]。兩漢時期,佛教經絲綢之路由印度自西向東傳入,佛教造像藝術逐漸在漢地流傳。東晉前期的背光較為簡單,紋飾較少。從公元3世紀到5世紀的東晉至南北朝時期,背光紋飾不斷發展,佛教造像的背光中出現了火焰紋、蓮花紋等紋飾。隋唐時期,佛教的裝飾紋樣進一步發展,形成忍冬紋、石榴紋、寶相(花)紋等程式化的造型。不斷變化的背光紋飾是佛教傳入中國后,造像藝術風格不斷中國化、世俗化和本土化的典型佐證。

三、崇福寺彌陀殿背光紋飾

彌陀殿為崇福寺主殿,主像(西方三圣)身后分別有三幅背光。“背光高約十余米,以木柱枋為骨架,根部埋入地下固定,上部與建筑柱枋拉牢。在骨架上編織荊條網,網上以膠泥浮雕大面積透空的纏枝花蔓,邊緣飾以火焰紋。”[4]背光表面以青綠上色,為現存遼金時期佛像背光中最大最精致的作品,是崇福寺“五絕”之一。

主尊阿彌陀佛背光的整體形狀為橢圓形,是所有背光中紋飾最豐富的一塊。紋飾主體為卷草紋,左右對稱;邊沿是火焰紋,由下至上,焰苗升騰。為突出主尊的神圣性,又以飛天紋散布其間。飛天紋為13尊伎樂天,姿態各異,3種紋飾集合成為一個整體,烘托阿彌陀佛“身量無邊、威神光明”。左右兩側為觀世音菩薩、大勢至菩薩,均結跏趺坐于蓮臺之上。其背光整體與主像背光相似,主體背光為卷草紋,邊緣為火焰紋,結構對稱,造型繁復。從總體上看,背光紋飾分為火焰紋、卷草紋和飛天紋。

(一)卷草紋

1.造型特征

“卷草紋系一種呈波狀形態向左右或上下延伸的一種花草紋,盛行于唐代,以后各代亦常用之作為一種邊飾。”[5]一般情況下,卷草紋以“S”形為造型主干,表現植物根莖的波狀形變化,以此為基準向兩側延伸,至單片、雙片花葉或三片花葉。卷草紋使用十分廣泛,它以一個相對獨立的單元串聯起來構成舒緩的波浪形線條,曲卷多變、旋轉翻滾、富有動感。三尊主像背光中的卷草紋整體縱向排列且左右對稱,愈靠近中軸線,卷曲愈繁復,呈螺旋上升狀態。

2.裝飾形式

卷草紋以抽象概括植物的生長規律為造型基礎,通過“線”的運用表現靈動和繁復之感,氣韻流暢、遒勁有力。卷草紋飾分布同樣為中軸線對稱關系,兩側呈鏡像對稱。反復連續的卷草紋既顯層次分明,又有節奏規律。整幅背光浮雕紋飾充盈著曲卷變化之感,平衡、均勻而不乏韻律。與佛像造型風格的簡練樸實形成強烈對比,節奏分明。卷草紋通過對草葉根莖的抽象概括與變形夸張表現其枝葉繁茂,通過優美的曲線波紋串聯植物的葉片,充盈著活潑靈動之氣。

3.象征意義

卷草紋的文化寓意十分鮮明,它象征長盛不衰,代表旺盛的生機,也寓意“生生不息”。佛教視覺審美旨趣以“圓”為美,給信眾幻化出一個“圓融無礙”“圓滿無缺”的美好極樂世界[6]。卷草紋圓潤婉轉的曲線與佛教中的“圓”相呼應,因此,在佛教造像藝術中被廣泛應用。它的流動和回旋,暗示無盡的輪回,也暗示最終進入極樂世界。

(二)火焰紋

1.造型特征

火焰紋裝飾在佛像背光的卷草紋外側,呈現為尖短葉、小簇狀的火焰苗,根據卷草紋形成的裝飾基礎依次向上、向外排列。細看每簇火焰形狀不一,火苗燃燒夸張自如,形態多變飄逸,且轉折自由,但整體卻不突兀。看似不規則的各簇火焰與卷草紋融為一體,顯現出升騰、燃燒、流動的狀態,具有很強的視覺沖擊力。火焰整體自下而上、由小及大、排列有序,突出了火焰的飄逸感。

2.裝飾形式

火焰紋是一種常見的裝飾元素,其形式一般由規則的、彎曲向上的線條構成。此處的火焰紋分布兼顧韻律和疏密,變化中有統一、統一中有變化,“均衡”是火焰紋常用的一種裝飾原則,符合中國人傳統裝飾的習慣和審美觀念,豐富了浮雕紋飾的層次效果。由卷草至火焰的連續裝飾形式和有規律的重復形成了一種特殊的節奏,使圖案形成向外擴展的自然過渡,產生變化無窮之感。在這種狀態下,火焰紋可以形成疏密相間的變化,出現特殊的裝飾效果,均衡得當與連續不斷的裝飾產生強烈的形式美感。

崇福寺彌陀殿“西方三圣”

3.象征意義

在佛教文化的象征寓意中,火的重要性不容忽視。火焰被視為吉祥與清凈之物。“火焰紋源于佛像,被賦予神圣、威嚴的含義,這一紋飾寓意辟邪、驅魔,神圣不可侵犯。”[7]僧俗信眾用火焰紋裝飾背光,曲卷不定的火苗給人一種向上的力量。在佛教儀式中,佛教徒以火祈求福祉和智慧,同時,也用火清除自己的罪惡。火焰也是一種象征,代表佛法的光明和智慧,不僅體現了佛陀的高大和威嚴,也寓意佛法無邊,表示佛法的光明和宏大。

(三)飛天紋

1.造型特征

阿彌陀佛背光中的飛天紋為伎樂天。伎樂天位于背光中部,13尊飛天中的1尊處于正中,另外12尊分成6組左右兩兩相對,對稱排布在卷草紋之上。每位飛天身材修長、姿態婀娜,面相清秀而天真,顯得無拘無束。“手持鑼、鼓、笙、簫、琵琶等各種樂器作彈奏吹打狀,周身彩帶縈繞,飛舞飄逸”[8],飛天紋置于婉轉曲圓的祥云之上,祥云造型也呈現曲線狀態,自上而下逐漸擴展。飛天位于祥云之上,紋飾相互融合,營造出西方世界無限歡樂的場景,極具美感。

2.裝飾形式

伎樂天造型比例得當,形體扭轉,飄逸的彩帶環繞在軀干周圍,給觀者一種靈動自由的感覺。在背光中,以兩個為一組形成對稱呼應關系。每一組伎樂天在保持對稱的基礎上出現適當變化。因此,互為對稱的一組并不是完全相同,呈現同中有異、異中有同狀態。整體造型趨于平衡,細看和而不同,遠看又對稱平衡,為背光增添了自由的狀態與生命的活力。

3.象征意義

“飛天是古代印度神話中司職娛樂和歌舞的大神,是佛教中乾闥婆和緊那羅的化身。乾闥婆和緊那羅原本在神話傳說中是一對夫妻,后來位列佛教天龍八部眾神之一。”[9]飛天造型往往千姿百態,或撒播花瓣,或演奏樂曲。西天諸佛欲作樂時,其身自現異象,翱翔于空中。在佛教文化寓意里,它是歡樂祥和的象征。

四、結語

觀音菩薩與護法金剛

在佛教雕塑藝術中,包括佛像在內的各種造型和紋飾都有自身獨特的象征意義和裝飾作用。背光是佛教雕塑藝術中十分重要的裝飾性構造,有慣常表現的題材和內容。卷草紋的婉轉圓潤、火焰紋的升騰飄逸以及飛天紋的靈動自由相互結合形成整體,構成朔州崇福寺彌陀殿三尊主像的背光裝飾。背光通過不同紋飾之間的對比和呼應,形成特定的造型組合與裝飾形式,富麗雍容,是遼金時期佛教造像背光遺存的代表,在佛教藝術史上留下極為亮麗的一筆。繁復夸張的紋飾雖不是佛像本身,但其鮮明的藝術特點與典型的裝飾程式,卻為中國佛教造像藝術增添了動人的光彩,在佛教中國化進程中扮演了不可或缺的重要角色。