基于水環境與活水優化的城市水系水網綜合提升技術研究

林宗昆

(肇慶市大旺經濟綜合開發區機電排灌總站,廣東 肇慶 526000)

1 工程概況

根據《肇慶高新區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》的內容,高新區將加快宜居宜業新城建設,構建生產、生態、生活相融合的科技工業新城。內河水網是城市的動脈,宜居宜業新城建設與差異化發展對高新區水網布局、水環境與活水格局的優化提出了新的需求[1-3]。

“十三五”時期高新區水環境質量雖然總體良好并持續改善,但水環境改善基礎仍不牢固,水環境質量改善任務依然艱巨,仍存在城市河涌、渠道生態水量不足等突出問題和短板。如竹仔渠、東一支渠沿岸部分城區雨污管網設施相對落后,水系整體水質有待改善,為統籌水安全保障,構建布局合理,充分開發利用活水資源、提高水系生態流量,雨、污水管網設施改造迫在眉睫。

2 水環境優化提升設計分析

2.1 方案設計

為了改善肇慶高新區內河涌水生態環境質量,針對雨污管網系統不完善,枯水期來水量和水質不穩定,園區活水資源利用不充分等問題,提出控源截污、優化調度的水環境優化思路。除了需要科學運用龍王廟水庫補水之外,最為關鍵的是控制污染源,減少污染物質排放量。為此,提出如下幾套組合整改方案,主要從內源治理和外源治理兩方面提出。內源治理采取河道清淤疏浚和生態修復方法。外源治理涉及3套方案,方案1為所有排污口實現一級A排放標準;方案2為所有排污口實現Ⅴ類排放標準;方案3為方案1和方案2之間的折中方案,COD排放濃度取45.0 mg/L,氨氮排放濃度取2.5 mg/L。

2.2 效果評估

2.2.1 供需平衡分析

采用水動力水質模型,計算在各個方案下需要龍王廟水庫補水量,根據龍王廟水庫不同頻率來水量和各方案年補水量進行供需平衡分析,結果見表1。由表1可知,在方案1滿足一級A排放標準下龍王廟水庫無法滿足河涌內生態環境補水需求;方案2滿足Ⅴ類水排放標準下龍王廟水庫來水可以滿足河涌內生態環境補水需求;方案3折中方案下只有95%保證率不能滿足補水需求,但一般生態環境需水量保證率在85%~90%之間,可以看出方案3能夠滿足補水需求。

表1 不同方案下水量供需平衡分析水量 萬m3

2.2.2 水庫調度分析

龍王廟水庫是一個年調節水庫,只有年來水量滿足河涌生態補水需求時,再開展年內的水庫調節調度,同時實現水資源最大化利用。

結合龍王廟水庫補水運行方式,得出只有在方案2和方案3條件下,龍王廟水庫年來水能夠滿足補水需求,根據不同頻率的月來水過程進行水庫生態補水調度。

方案2和方案3水量調度結果如下:方案2多年平均不存在缺水問題,但50%保證率,枯水期2月和3月缺水,缺水量為28.3萬m3;75%保證率,3月份缺水33.5萬m3;90%保證率,枯水期12月、次年1月、次年2月、次年3月缺水,總缺水量267.2萬m3。方案3的缺水量較大,多年平均1月、2月、3月缺水,總缺水量277.4萬m3;50%保證率,枯水期12月、次年1月、次年2月、次年3月缺水,總缺水量為568.2萬m3;75%保證率,枯水期12月、次年1月、次年2月、次年3月缺水,總缺水量566.0萬m3;90%保證率,枯水期11月、12月、次年1月、次年2月、次年3月缺水,總缺水量807.1萬m3。因此,從補水效果來看方案2優于方案3。

2.3 建 議

方案2擬定廢污水排放標準達到V類水標準,在此種情況下出現缺水問題,主要是由于龍王廟水庫補給水量有限。因此,應進一步完善雨、污分流設施,結合污水處理提標改造和資源化利用,減少對內河涌的污染物質排放量,降低對龍王廟水庫生態補水的需求。同時可以考慮攔截西北園區活水并通過管網引入老城區河涌及景觀湖、通過水系連通引入江河活水來源,提高活水補充流量。

基于水環境優化方案研究成果,針對高新區水環境問題,可以通過加強龍王廟水庫庫區管控、攔截區外污水、嚴格排污監管、強化水質處理、河道清淤修復、引入新的活水來源等措施對水環境進行提升,以保證水環境優化方案實現預期效果。

3 活水優化措施分析

3.1 控制指標及提升思路

參考規范及國內活水工程的案例,確定將水體交換周期作為活水控制指標。高新區內調蓄湖的水體交換周期按照不超過30 d控制,內河涌的水體交換周期按照不超過10 d控制。充分考慮內河涌、水庫之間的水力聯系,構建分區合理、功能完備、工程優化、保障有力的活水格局,精準化調度方案,實現工業區、生活區、生態區差異化發展,盤活整個水系渠網,實現肇慶高新區活水流量提升、水生態環境改善。

針對中心城區竹仔渠、興旺河遠離骨干活水路徑、活水效果不佳、水網內部現狀缺少節點控制工程、對水系調度的整體掌控不足等問題,提出構建分區、優先保障核心區、分片區管控,逐步盤活全區水系水生態的活水優化提升思路。

3.2 提升方案比選

3.2.1 方案設計

優化方案一:考慮新建東一支渠南、北節制閘、東排渠節制閘、興旺河節制閘等實施后的工況。現有活水工程仍按照現狀調度規則進行活水,北片區除一村水閘外其他節制閘全開,保證活水路徑暢通,白沙電排站和獨河泵站群全關,北江水位低于圍內水位,獨河水閘以現狀規則調度,維持內河涌2 m景觀水位。優化方案二:擬在方案一的基礎上,于東排渠節制閘處增加提水泵。龍王廟枯水期補水時段內開泵引水,將東排渠白沙排渠以南的渠水引至北部片區,增加北部工業區長岸排渠和東排渠上下游水動力和水體交換率。

3.2.2 效果分析

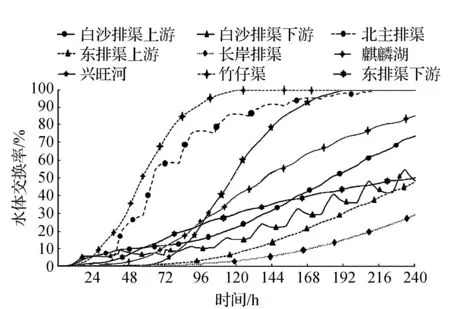

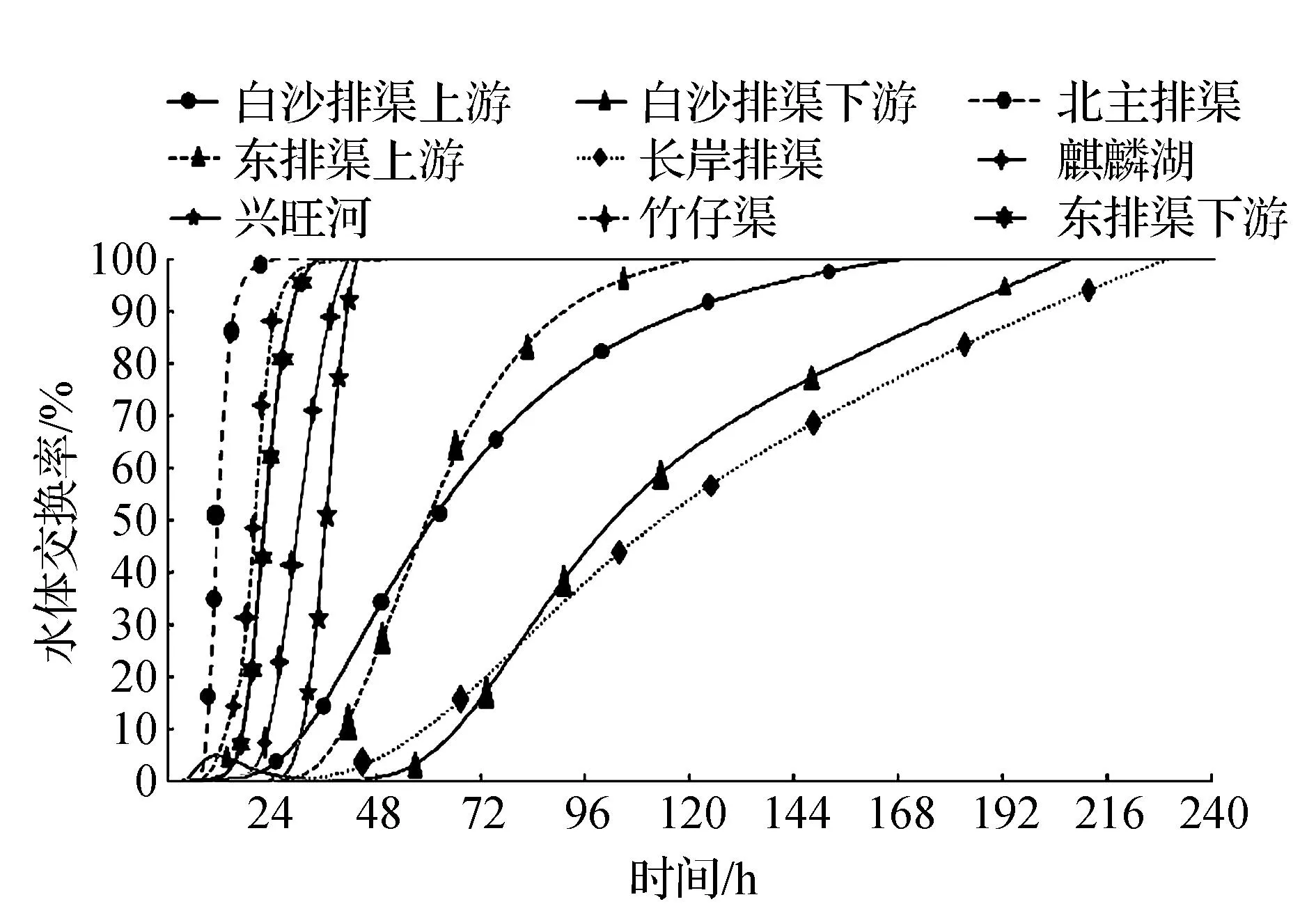

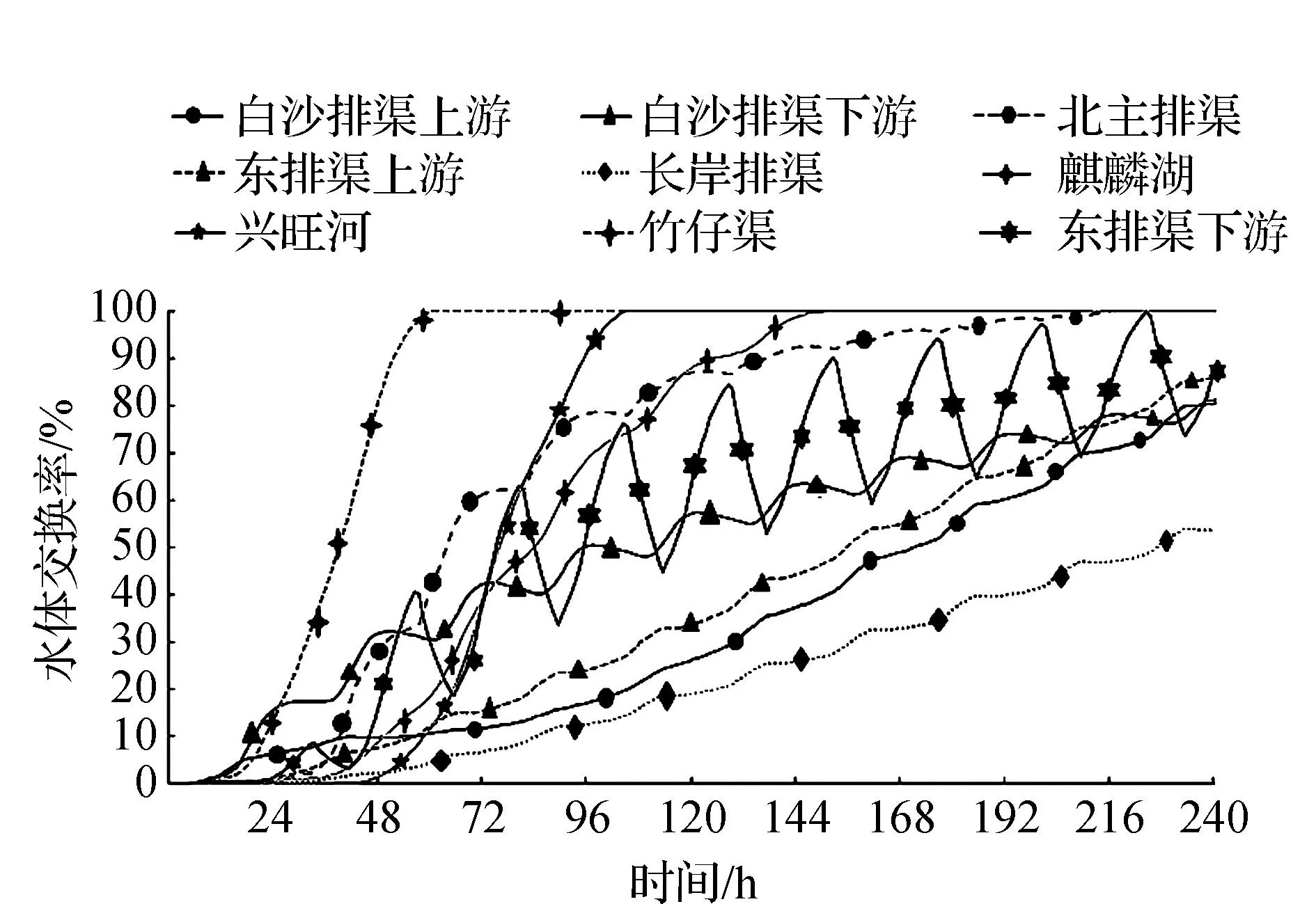

利用水動力模型模擬活水優化方案的實施效果,以水體交換周期為控制指標,重點分析優化方案對北部工業區、西北片區產業園、中心城區、東部工業區的活水改善效果。結合水環境優化方案研究成果,在此基礎上選擇龍王廟水庫下泄過程以補水方案2作為來水過程,分析評估50%保證率來水條件下枯水期和豐水期的實施效果。如圖1~圖3所示。

圖1 50%來水枯水期優化方案一的水體交換率

圖2 50%來水豐水期優化方案一的水體交換率

圖3 50%來水枯水期優化方案二的水體交換率

根據優化方案模擬評估結果可知,50%保證率來水條件下,優化方案一可在枯水期重點保障中心城區的湖庫、河涌水體交換周期,滿足指標要求,白沙排渠下游、長岸排渠等工業區河涌的水體交換周期不能保證,豐水期內河涌、湖庫的水體交換周期均可保證。方案一在枯水期重點保障中心城區的活水效果,豐水期保障整個區域的活水效果,園區水環境會有較明顯的提升;方案二在方案一的基礎上,枯水期可縮短白沙排渠下游、長岸排渠的水體交換周期,且實現了高新區部分主要渠道的活水流量提高,進一步改善整個高新區的水生態效果。

3.3 方案優化設想

在上述方案二的工況下,補水來源依然單一,僅靠龍王廟水庫調蓄補水,園內西北片區排渠活水流量、中心城區竹仔渠和興旺河補水效果仍需提高,可以進一步研究竹仔渠和興旺河連通,江河水系連通及西北部山區活水攔截引入羅湖西排渠等的可行性,實現分片區補水,盤活中心城區及西北部區域的水系水生態,充分利用園區生態活水資源。

4 結 語

本文在現狀調查與評價的基礎上,分析了肇慶高新區水環境、活水現狀存在的問題,結合高新區未來發展規劃和空間需求,針對現狀問題與空間需求提出了水環境優質提升建議,擬定了水環境、活水調度優化方案,并利用水動力模型對方案實施效果進行了模擬評估,對水環境、活水流量提升進行了研究、探討,為骨干水網的管理與科學調度提供參考。