消力池開挖施工對臨近泄洪洞安全性的影響

汪聯歡

(武漢市江河水利水電規劃設計院,湖北 武漢 431400)

隨著經濟發展和城鎮化進程的不斷加快,自然資源需求量不斷增加,并成為制約社會發展和進步的重要因素。其中,水資源作為與人類社會關系最為密切的資源類型,其重要性也是不言而喻的。從國內情況來看,受到水資源時空分布不均等因素的影響,水資源供需矛盾日漸突出。為解決這一問題,我國近年來不斷加大水利工程建設領域的投入力度,并將其作為水資源優化配置的重要工程措施。在水利工建設領域,一方面是通過新建水利工程促進水利工程的優化布局,另一方面是通過對原有水利工程的除險加固升級改造,排除病險因素,提高工程安全性和效益[1]。在原有水利工程的除險加固施工過程中,受到原有工程建筑物布局和施工場地等因素的影響,勢必會對原有水工建筑造成一些影響[2]。顯然,對上述影響進行定性分析和定量評價,對保證工程施工的順利進行和原有水工建筑的安全具有重要意義。

在施工影響研究領域,主要有現場試驗、模型試驗和數值模擬三種基本方式[3]。對此次研究而言,顯然不同利用現場試驗的方式獲得相應的影響規律,同時會影響到施工安全;數值模擬的方式具有成本低、方便快捷的優勢。但是,工程現場的情況往往十分復雜,影響因素眾多,而模型構建過程中很難考慮所有的影響因素,一旦模型的參數和邊界條件設置不當,會導致較大的計算誤差。基于此,此次研究以具體工程為背景,采用室內模型試驗的方式探討消力池開挖施工對臨近泄洪洞安全性的影響,以便為背景工程和相關類似工程的施工建設提供有益的借鑒。

1 模型與方法

1.1 工程背景

某水庫是一座具有防洪、灌溉、養殖等諸多綜合性功能的小(2)型水庫。該水庫建成于20世紀70年代,主要由大壩、溢洪道和泄洪洞組成。由于工程存在十分明顯的病險問題,急需進行除險加固。按照除險加固工程設計,需要對原有的溢洪道拆除重建,同時擴大原有消力池的尺寸,以提高工程的防洪能力。由于水庫位于河谷地帶,兩岸山體較為陡峭,因此消力池的擴挖將會對右側山體內的泄洪洞造成一定的影響。

1.2 模型試驗設計

此次研究按照重力相似性原則進行試驗模型設計[4],模型的幾何比尺為1∶20。模型試驗箱的尺寸為1.40 m×0.83 m×1.45 m,其左右兩面為厚度0.7 mm的鋼化玻璃,其余部位為鋼板。模型箱的結構部分利用角鋼焊接而成,可以保證試驗過程中箱體的剛性以及變形的穩定性[5]。鋼化玻璃不僅為試驗提供良好的視野,同時玻璃上的坐標系也可以為各種水工構筑物的放置提供精確位置。

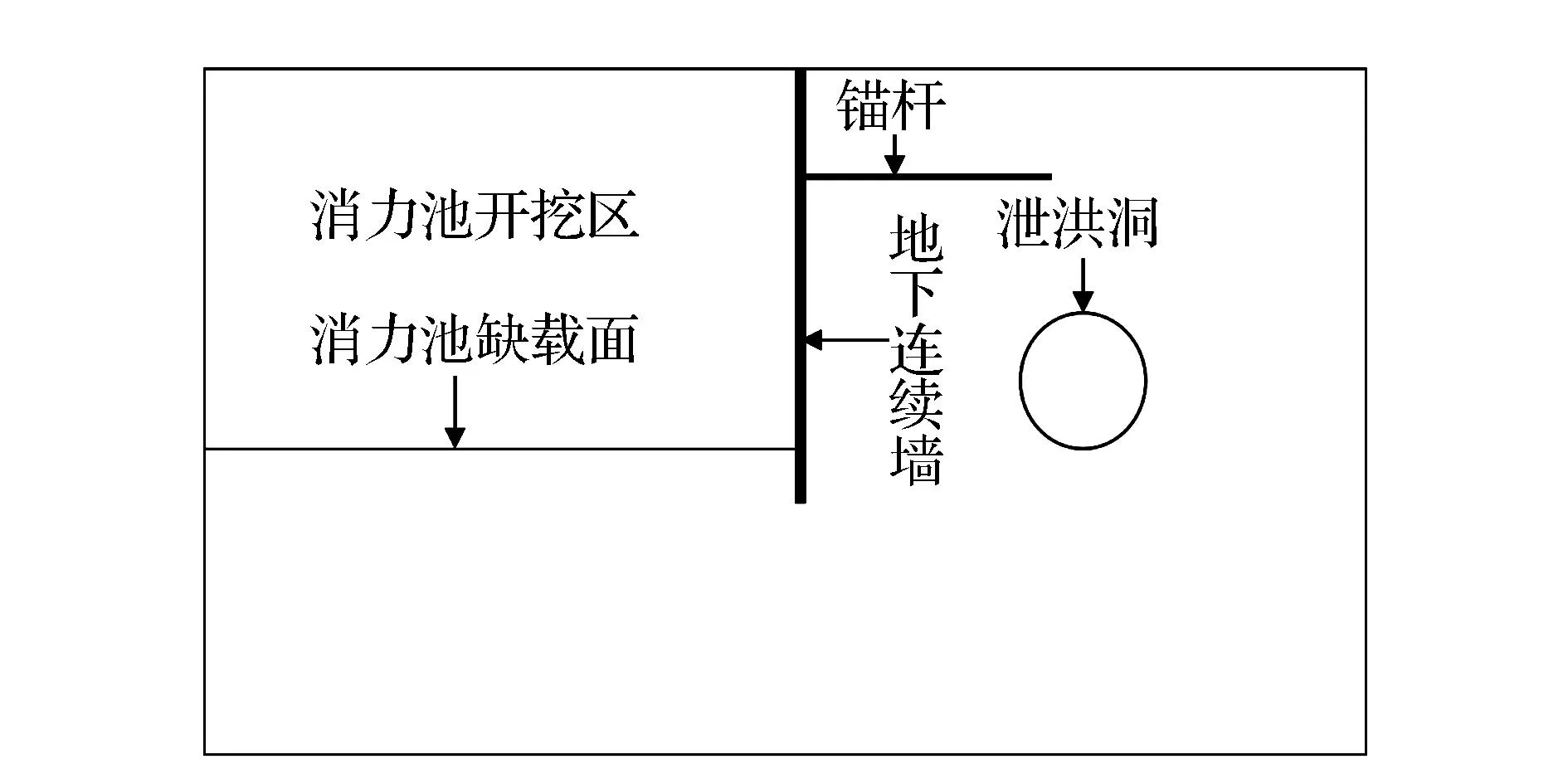

研究中使用的試驗巖土體采用由石灰、石膏、鐵粉和水配置凝固而成的相似性材料,其密度為1.8 g/cm3,黏聚力為21.5 kPa,內摩擦角為25.4°。由于消力池與泄洪洞距離較近,因此在施工中擬采用地下連續墻+錨桿的初支方案。由于沒有水利工程領域的相關理論和實踐經驗借鑒。因此研究中參考基坑開挖試驗成果[6],選擇厚度為8 mm的PVC板作為地下連續墻的材料,其彈性模量為3.21×106kPa;選擇長度40 cm、外徑1.5 cm,厚度1 mm的PVC管作為錨桿材料,其彈性模量為1.05×106kPa。臨近泄洪洞采用外徑20 cm、厚4 mm的PVC空心管替代,其彈性模量為3.94×106kPa。根據背景工程的實際情況和設計比尺,消力池巖土體卸載寬度0.8 m,長度為1.2 m;地下連續墻的嵌固深度為0.2 m。試驗模型的截面示意圖如圖1所示。

圖1 試驗模型截面示意圖

試驗中在泄洪洞中央部位設置監測斷面,在每個截面的拱頂、左拱肩、左拱腰、左拱腳、底部、右拱腳、右拱腰及右拱肩8個典型部位設置應變片,以監測施工過程中監測斷面的彎矩變化數據[7]。試驗中的應變片采用精度等級為A級的BX120-20AA 型號,其靈敏系數為0.28。在試驗中利用502膠將其固定在各個測點的預設位置,并將其端子和數據導線焊接。試驗過程中泄洪洞位移量測試采用振弦式位移傳感器,該傳感器具有操作方便、性能穩定、精度高的優勢。其安裝部位與應變片相同[8]。所有的測試數據均利用計算機自動采集和儲存。在試驗結束之后利用EXCEL軟件進行數據的整理和分析。

1.3 試驗方案

結合工程實際,此次研究選擇消力池的開挖深度、泄洪洞埋深以及消力池右側邊界和泄洪洞左拱腰的距離(以下簡稱間距)作為研究變量。其中消力池的開挖深度選擇0.4 m、0.5 m、0.6 m和0.7 m 4種不同水平;泄洪洞埋深選擇擬開挖深度(0.5 m)的0.5倍、1.0倍、1.5倍和2.0倍,也就是0.25 m、0.50 m、0.75 m和1.00 m 4種不同的水平;間距選擇擬開挖深度的0.8倍、1.0倍、1.2倍和1.4倍,也就是0.4 m、0.5 m、0.6 m和0.7 m 4種不同的水平。鑒于影響因素和水平值較多,研究中保持兩個變量取值不變,展開第三個變量的影響試驗研究。利用試驗中獲得的數據,對拱頂、左拱肩、左拱腰、左拱腳、底部、右拱腳、右拱腰及右拱肩8個典型部位的彎矩和位移值進行分析,獲取消力池開挖對泄洪洞安全性的具體影響規律。

2 試驗結果與分析

2.1 開挖深度

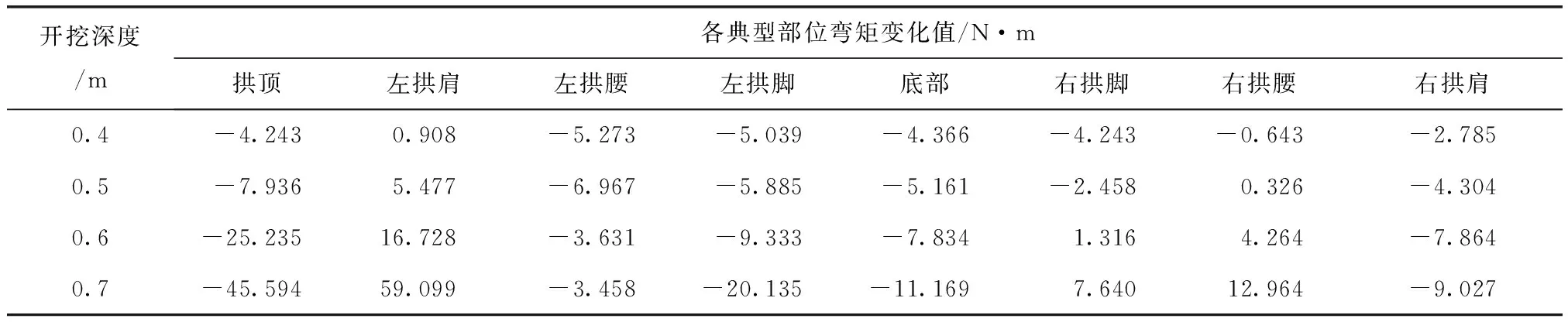

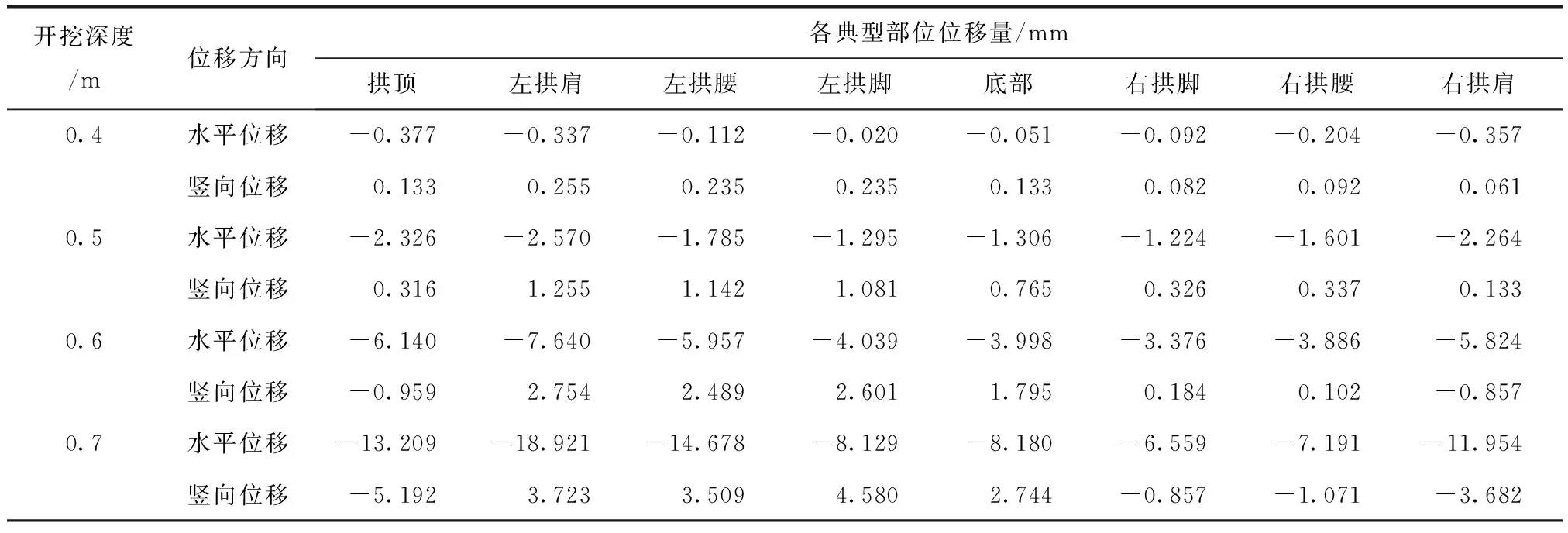

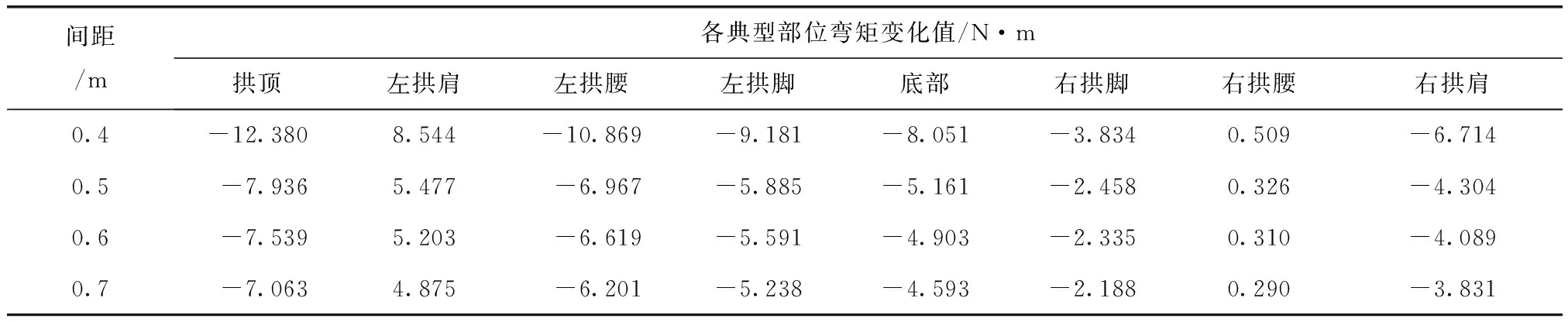

研究中保持泄洪洞埋深0.5 m、消力池和泄洪洞間距0.4 m不變,利用模型對不同消力池開挖深度方案進行試驗。根據試驗數據計算獲取泄洪洞各監測點位的彎矩和位移,結果分別如表1和表2所示。從表1可以看出,隨著消力池開挖深度的增大,各部位的彎矩也存在程度不同的變化。將模型數據按照1∶20的幾何比例尺換算到實際工程,當開挖深度<10 m時,泄洪洞各部位的彎矩計算結果變化不大,當開挖深度>10 m時,各部位的彎矩值顯示出比較明顯的變化,其中變化最大的是拱頂和左拱肩部位,特別是左拱肩部位出現明顯的拉應力區,右側的拱腳和拱腰部位也由受壓狀態變為受拉狀態。從表2可以看出,消力池開挖深度較小時,各部位的位移量較小。隨著開挖深度的增加,泄洪洞整體向左移動,且位移量不斷增大,同時發生泄洪洞上半部分位移量大于下半部分的不均勻位移,原因是泄洪洞內部發生了變形,且以左上部的受拉變形最為顯著。當開挖深度>12 m時,位移量迅速增大且不均勻位移現象更為顯著。

表1 不同消力池開挖深度彎矩試驗結果

表2 不同消力池開挖深度位移試驗結果

2.2 泄洪洞埋深

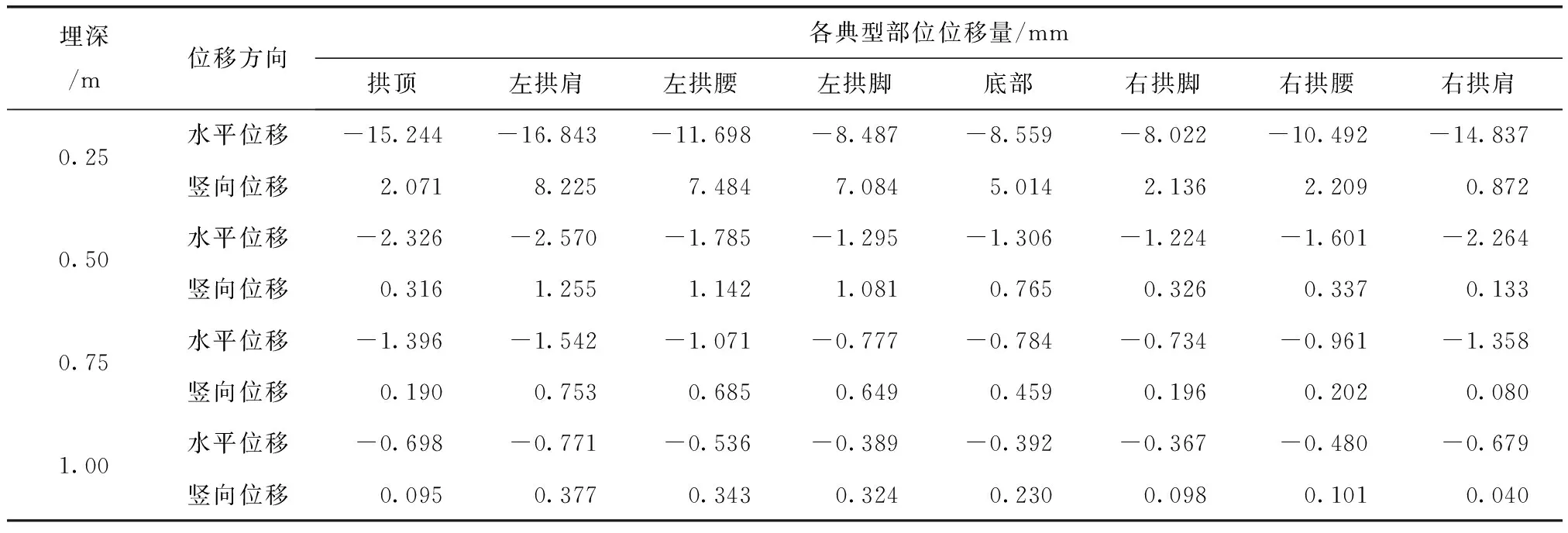

研究中保持0.5 m的消力池開挖深度,0.4 m的消力池和泄洪洞間距不變,對不同泄洪洞埋深方案進行試驗,根據試驗結果計算獲取泄洪洞不同監測點位的彎矩和位移值,結果分別如表3和表4所示。從試驗結果可以看出,在其他條件不變的情況下,泄洪洞各部位的彎矩變化量和位移量均隨著泄洪洞埋深的增大而減小,且各個監測點位的分布規律基本一致。另一方面,從試驗結果還可以看出,當泄洪洞的埋深小于消力池開挖深度時,泄洪洞各個監測點位的彎矩變化量和位移量顯著偏大;當泄洪洞的埋深大于消力池開挖深度時,各個監測點位的彎矩變化量和位移量相對較小。由此可見,當消力池的開挖深度小于泄洪洞埋深時,開挖施工對泄洪洞安全性的影響有限;當消力池的開挖深度大于泄洪洞埋深時會對其安全性造成比較顯著的影響,在工程設計和施工中需要予以關注。

表3 不同泄洪洞埋深彎矩試驗結果

表4 不同泄洪洞埋深位移試驗結果

2.3 間距

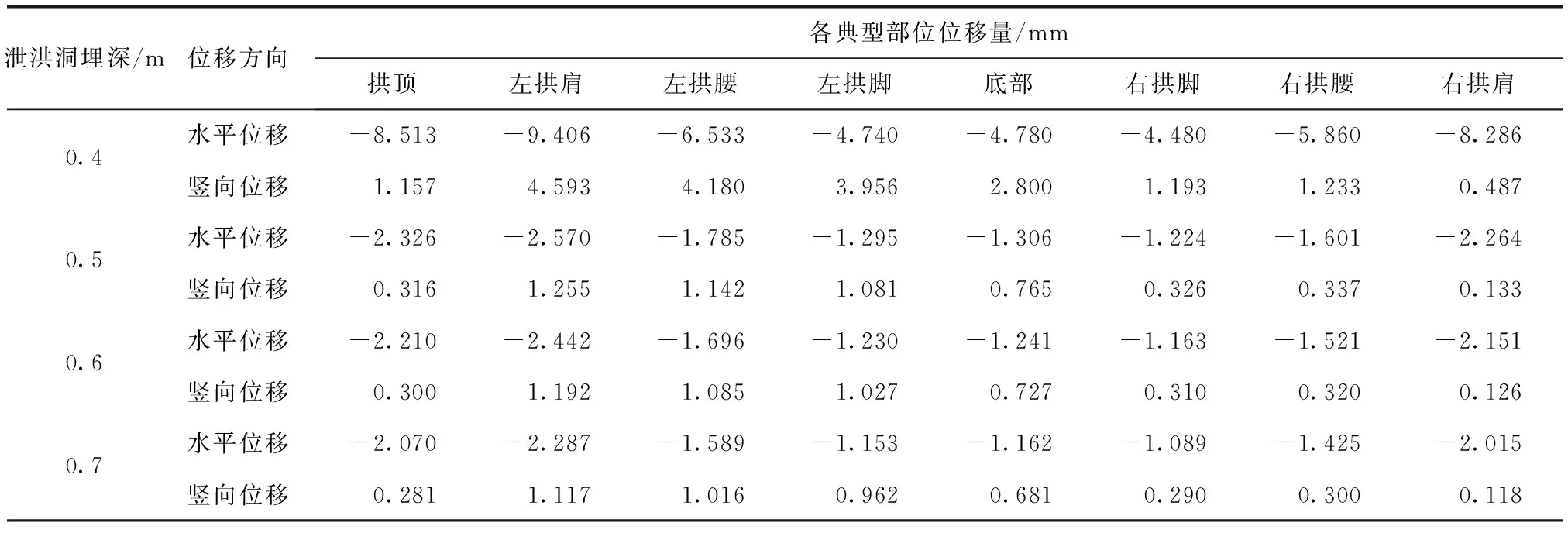

研究中保持消力池開挖深度0.5 m,泄洪洞埋深0.5 m不變,對不同消力池和泄洪洞間距方案進行試驗,根據試驗數據計算獲取泄洪洞各個監測點位的彎矩和位移量,結果如表5和表6所示。從計算結果可以看出,在其他條件不變的情況下,隨著消力池和泄洪洞間距的增大,泄洪洞各個典型部位的彎矩變化量和位移量均呈現出不斷減小,并逐漸趨于穩定的變化特點。由此可見,在消力池開挖施工中增加消力池和泄洪洞的間距可以提高泄洪洞的安全性和穩定性。將模型數據按照1∶20的幾何比例尺換算到實際工程,當消力池和泄洪洞間距<10 m時,泄洪洞的彎矩變化值和位移的變化量較大,當消力池和泄洪洞間距>10 m時,泄洪洞的彎矩變化值和位移的變化較為有限。

表5 不同消力池和泄洪洞間距方案下彎矩試驗結果

表6 不同消力池和泄洪洞間距方案下位移試驗結果

3 結 語

此次研究以具體工程為依托,利用物理模型試驗的方式探討了消力池開挖對臨近泄洪洞安全性的影響。結果顯示,較大的開挖深度、較小的間距和泄洪洞埋深均不利于泄洪洞的安全穩定。從試驗結果來看,當泄洪洞埋深和間距小于消力池的開挖深度時,對泄洪洞的彎矩和位移影響較大,不利于保證施工中泄洪洞的安全穩定,設計施工中需要考慮。模型試驗結果和實際工程存在一定的差異,而試驗模型也無法全部復制工程現場的復雜條件,因此,在今后的工作中還需要搜集更多的工程實測數據,為后續深入研究提供更多的依據。