世界一流企業的評價標準及其對我國的啟示

劉寶成 包卡倫 陳星光

我國培育世界一流企業的戰略

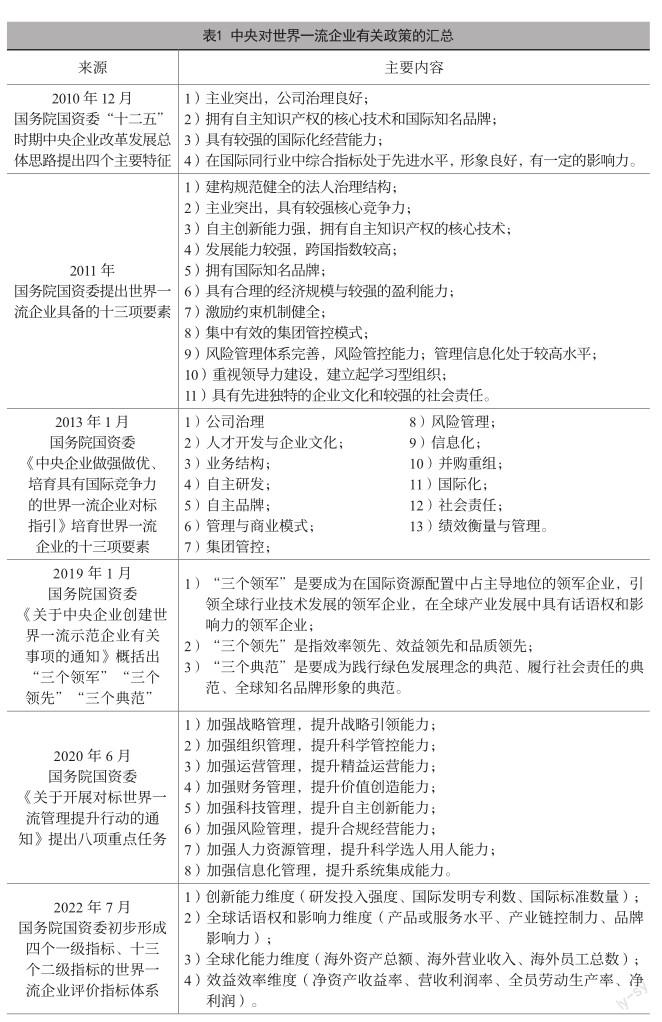

2010年以來,中央多次強調我國要加快建設世界一流企業,并提出了具體要求。黨的二十大報告中也明確指出:“完善中國特色現代企業制度,弘揚企業家精神,加快建設世界一流企業。”

面對全球產業鏈快速調整和分化的國際競爭態勢,建立并遵循科學規范的評價標準,采用積極有效的措施予以認真貫徹執行,具有重大意義。

世界一流企業的定義、內涵與特征

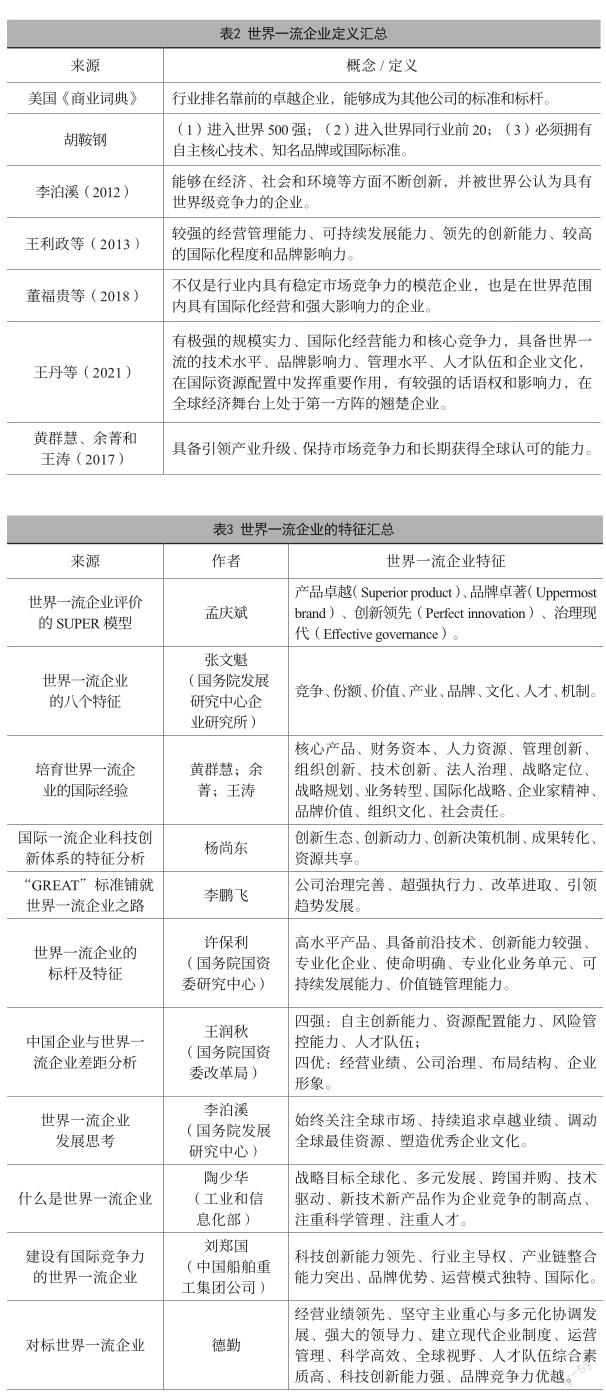

關于世界一流企業的認定標準,目前缺乏共識和權威的認定機構。從國際評價的比較看,可以確定兩個直觀的評價尺度。其一,世界一流企業的業務跨度必須是世界性的。聯合國貿發會給出的跨國化指數(Transnationality Index,TNI),體現在企業海外資產、銷售收入和外籍雇員相對于總資產、總收入和員工總數的百分比。其二,世界一流企業的綜合實力必須是行業一流的。Todd給出的定義:就某一特定行業而言,世界上最優秀企業可以被認為是世界級的(Todd,1995)。Tunzelmann等學者認為,一個領先的市場經濟體是孕育世界級企業的基礎條件。第一次工業革命中產生了許多世界級的商業巨頭,主導了全球200多年的貿易(Von Tunzelmann, 1977; Wright, 1990)。

世界級企業(world-class enterprises)作為一個較完整的概念,最早由Newman & Chen(1999)提出:具備規模合理、產品優質、服務周到、管理柔性等特征,能夠遵循國際市場規則,具有保持核心競爭力的能力。有學者表示,世界級(world-class)企業的概念不能與世界一流企業(best-in-class)相混淆:“世界級”是對應卓越而言,側重于充分發揮資源的整體效能,滿足全球廣泛的市場需求,而“一流”則是在單一類別或屬性上的最高表現。Gobeli(1995)將世界級企業描述為:一個能夠使“戰略、流程和結構協同工作”的組織。波特(Michael Porter,2001)認為,世界級的企業必須能夠在全球范圍內協調行動,從中取得某種競爭優勢,并非為了追求簡單的國際化指標而盲目擴張全球業務。

本文認為,世界一流企業是一個多維度系統概念,并非單一特征的最高表現,要在經營規模、市場覆蓋、運營績效、科技創新、公司治理、社會責任等多方面長期保持領先地位,其競爭力和影響力應在世界范圍得到普遍認可。

有關世界一流企業的認定標準,當前認可度較高的解釋有兩種:

其一,源于美國《商業詞典》,強調其對內部價值鏈進行系統調整和持續優化,從而在市場競爭中脫穎而出的能力;

其二,源自胡鞍鋼等國內學者的觀點,即基于國際可比較、可衡量、可操作的原則,世界一流企業應滿足三項標準:(1)進入世界500強(規模);(2)世界同行業前20名(行業領先);(3)擁有自主核心技術、知名品牌或國際標準(國際影響力)。

綜合多種流行的衡量指標,世界一流企業要具備以下四大特征:(1)規模龐大。規模是成就世界一流企業的前提,其資產規模、營業收入或公司市值大多位居世界前列;(2)杰出的盈利能力和價值創造能力。其主營業務突出,在復雜的外部環境中持續創造良好的業績,實現可預見的利潤;(3)擁有核心技術和知名品牌,自主領先的核心技術,不易被替代的獨特產品或核心資源;(4)良好的企業形象和較高的國際影響力。秉持全球戰略思維制定和實施發展戰略,在全球高效整合與配置資金、關鍵資源,在市場、業務、資源、營收等方面始終保持較高的國際化程度,注重塑造良好的品牌形象和社會影響力。

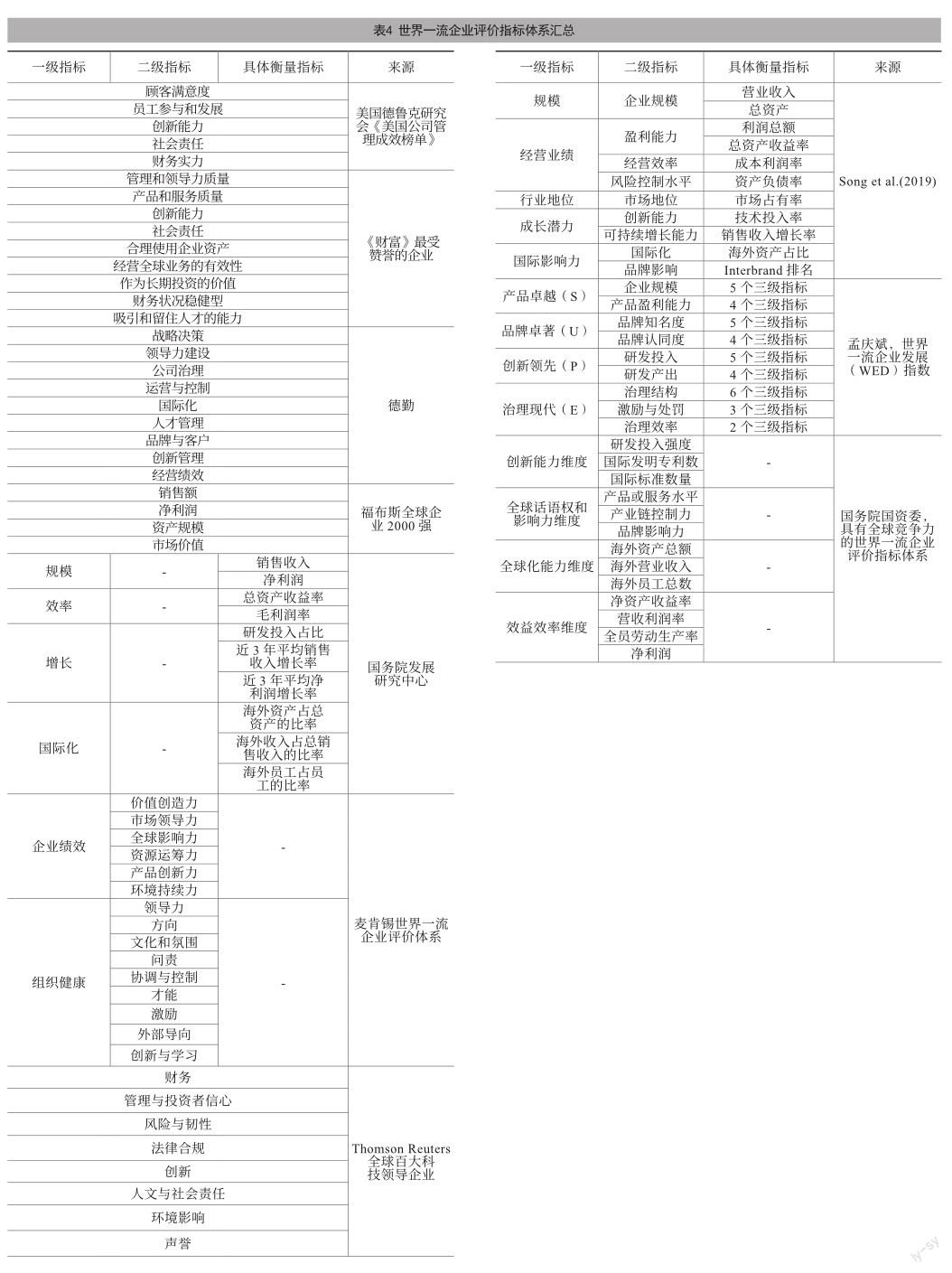

國內外相關評價標準和指標體系構建

基于全球企業實踐,學界和業界針對世界一流企業構建起多種評價指標體系。這些評價體系均致力于針對企業綜合實力提出相對客觀的檢驗標準。

我國培育世界一流企業的優勢與挑戰

協同規模優勢與體制優勢

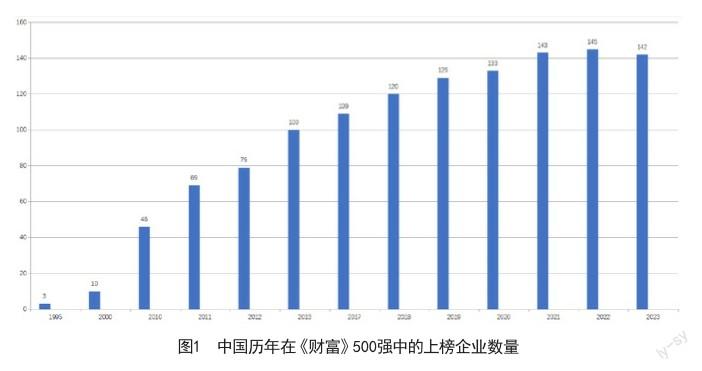

隨著體制改革與對外開放向更大范圍、更寬領域、更深層次推進,我國營商環境不斷優化,各類市場主體在經濟發展規模、技術創新和國際經貿合作等各個方面均取得了史無前例的成就,已深度嵌入全球價值鏈體系,并在世界經濟中發揮舉足輕重的影響力。中國在《財富》世界500強榜單中的企業數量節節攀升。2019年以129家(包含港臺地區)上榜企業首度超過美國(121家),2023年有142家企業上榜,連續5年超過美國。

2023年《福布斯》全球企業2000強榜單中,美國以611家企業排名第一,中國一路奮起直追,以391家(包括港澳臺)排名第二。

中國企業在排名中的突出表現,體現了政府通過國企改革和優化營商環境培育“世界級企業”的舉措所取得的斐然成效。我國雄踞《財富》500強榜單的企業中,國有企業以絕對數量占據主體地位。以2022和2023年為例,國有企業在位列該榜單的中國企業中占比均高達68%。由于國有企業承擔國民經濟的支柱功能,多數國有企業在政府主導下通過合并重組快速形成了超大規模。特別是經過國企改革“三年行動”,國有企業的市場主體地位更為突出,法人治理更加完善,為其成就世界一流企業奠定了堅實基礎。另外,在政府大力扶持和鼓勵之下,一大批民營企業在市場化競爭中異軍突起,有38家榮登2023年《財富》500強排行榜,其中尤以比亞迪、寧德時代、阿里巴巴、騰訊、美團等新能源及數字化服務等新興產業最為突出。

許多入圍《財富》500強的跨國企業,相當一部分營業收入和利潤份額來源于中國市場。例如,截至2023年10月底,排名第8位的蘋果公司以14.2%的市場份額在中國銷量穩居第一,超過90%的蘋果手機、平板電腦和筆記本電腦由91家中國代工企業生產;排名15位的大眾汽車集團在中國的市場占有率更高達33%。

企業重心需實現從規模到質量的轉變

僅以營業規模來衡量一個企業是否屬于世界一流是遠遠不夠的。對照上述有關世界一流企業的各類指標體系,中國企業總體存在較大差距,體現在經濟效益、人均產率、國際化程度、科技創新和品牌價值等諸多方面,作為建設世界一流企業“先鋒隊”的國有企業亦難例外。

偏重業務規模縱橫一體化擴張,而輕視核心業務的高質量發展,是導致我國眾多企業大而不強的主要原因;大部分企業國際化程度偏低,其收入來源主要集中于國內市場。

在技術和管理處于顛覆性創新的時代,由于缺乏領先技術和品牌優勢,企業較低的抗風險能力會反噬其原有的規模優勢。2023年《財富》500強榜單中,中美企業出現了此消彼長的勢頭。中國上榜企業(其中臺灣地區7家)較上年減少了3家,大陸上榜企業數量近15年來首次下滑,在排行榜中的地位多數有所下降。上榜135家企業中有7家屬于新上榜企業,其他128家企業有89家企業降低了位次,占比71%;美國上榜企業達136家,增加12家。

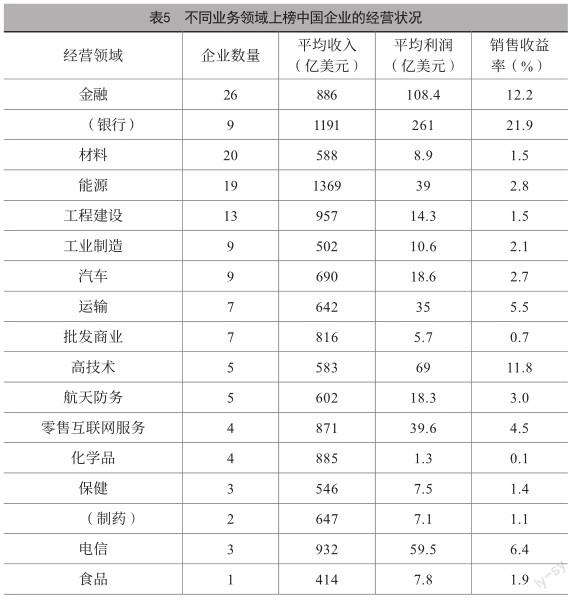

在經營績效方面,2023年上榜中國企業平均銷售收入833億美元,低于上榜美國企業平均收入959億美元,略高于全榜500家企業的平均值。上榜企業的平均利潤為39億美元,僅相當于全榜平均利潤(58億美元)的67.2%,以及美國企業平均利潤(80億美元)的48.8%。就銷售收益率而言,大陸上榜企業為4.7%,大幅低于全榜平均值(7.1%),更低于美國企業的8.3%。

在行業分布方面,中國上榜企業集中于15個業務領域,僅有金融、運輸、電信和高技術4個領域的企業銷售收益率超過5%,以尚未完全對外開放的金融業最為突出。

26家上榜金融機構中,有9家銀行,平均銷售收入1191億美元,平均利潤261億美元,銷售收益率高達21.9%,利潤總和高達2347億美元,占全部135家上榜中國大陸企業利潤5280億美元的44%。其他94家上榜企業集中在11個傳統業務領域,企業銷售收益率很低,普遍維持在1%至3%。在高技術領域,美國上榜的15家企業平均銷售收入1033億美元,平均利潤高達204億美元,平均銷售利潤率為19.8%;中國企業僅有5家,平均銷售收入和平均利潤分別僅占美國企業平均值的56.4%、33.8%,平均銷售利潤率為11.8%,遠低于美國企業。

另外,經過新冠疫情,生物醫藥行業受到全球關注,成為關系人類未來的關鍵行業。美國上榜輝瑞、強生、默沙東、賽諾菲、賽默飛世爾等10家世界一流藥企,平均銷售收入982億美元,平均利潤114億美元,平均銷售利潤率為11.6%。中國上榜的中國醫藥和廣州醫藥兩家企業平均銷售收入647億美元,平均利潤7.1億美元,平均銷售利潤率僅為1.1%,利潤如此之低,企業極易因研發投入不足而失去規模優勢的風險。

因此,中國企業亟須將發展重心從體量轉移到質量。只有不斷改善財務指標,提高經濟效益,有充足的利潤資本支持科研投入和持續發展,才能成長為世界一流企業。

品牌價值和科技創新有待提升

體現國際影響力的品牌價值是評價世界一流企業的一項重要標準,其集中體現了企業卓越的經營理念、優質的產品和領先的技術。ISO 10668將品牌定義為“與營銷相關的無形資產”,提出了透明性、有效性、可靠性、充分性和客觀性等五項價值評估原則。權威品牌排名機構Interbrand從三個維度逐年認定全球品牌價值:(1)品牌化產品和服務的財務業績;(2)購買決策中的品牌作用力;(3)品牌貢獻于未來收益的強度。品牌應具備四項條件:(1)經營范圍至少覆蓋全球三大洲;(2)廣泛涉足新興的發展中地區;(3)公開的財務信息;(4)長期盈利,30%以上的收入源于境外。蘋果、耐克等許多世界一流企業甚至放棄了制造環節,依靠整合全球資源,深耕研發和市場兩端的無形資產,營造巨大的品牌價值和產業鏈影響力。

近年來,中國企業的品牌意識增強,品牌價值亦有大幅提升,但與發達國家相比差距較大。在2022年Interbrand全球品牌百強排行榜中,美國共有49家,處于絕對領先地位。德國和法國各有9家公司上榜,日本有7家,英國有4家,我國僅有華為是唯一上榜的中國品牌,位列第86。2023年BrandZ全球最具價值品牌100強中,美國有55個,中國有14個,中國入圍企業的數量和品牌價值,都與美國相距甚遠,僅有騰訊和阿里巴巴進入了十強,品牌價值超過千億。

我國許多企業基本完成了從制造到創造的戰略轉型,整體技術創新的全球排名在逐年上升,但仍需在面向未來的前沿技術領域追求重大突破。世界知識產權組織發布的“2023年全球創新指數排行榜”中,中國位列第12,創新指數55.3,與西方發達國家如瑞士(67.6分,排名第1)、瑞典(64.2分,排名第2)、美國(63.5,排名第3)、英國(62.4,排名第4)、新加坡(61.5,排名第5)仍有一定差距。中國企業的科技創新主要源于龐大產業集群和應用市場的帶動,隨著研發強度的不斷提高,2022年中國新注冊專利數量取得了全球第一的佳績,但通過授權轉化為市場價值的專利質量仍有待提高。根據全球知名專利服務機構IFI Claims發布的2022年專利授權50強排行榜,中國大陸僅有華為(4)、京東方(11)、OPPO(43)3家民營企業進入榜單,而超大型國有企業在爭創世界一流企業的賽道上需要加強重大科技創新的緊迫性。

國際化進程需要穩步加快

根據企業海外資產、銷售額和雇員比率生成的跨國指數,聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)最新發布的《世界投資報告》顯示,全球最大100家跨國企業的跨國指數平均值為51.67%,中國的平均值為15.9%,中國僅有11家企業入圍,其中大陸9家中,央企6家,民企3家。顯而易見,只有稱雄全球市場的企業才能贏得世界一流企業的美譽。穩步加快國際化進程是中國企業的必由之路,相關部門要對具備世界一流企業潛質的企業走出去加大支持力度。

21世紀,我國越來越多的企業由服務于外國公司的代工生產和特許經營,走向壯大自身品牌實力的海外并購,實現從“借船出海”到“買船出海”的模式轉變。聯想、吉利、雙匯、中海油、中化集團等一大批世界級企業快速成長壯大,將由此獲取的知名品牌、高新技術和先進經營管理經營與本國產業集群以及市場和制度優勢有機結合,為打造世界一流企業拓寬道路。

與需要長期跨文化磨合的海外并購相比,通過吸引外資壯大本國企業,助其以規模優勢和自主品牌走向國際,則是一種更加穩健地成長為世界一流企業的模式選擇。從比亞迪吸收巴菲特投資,到小鵬與大眾汽車達成入股與技術合作協議,我國自主品牌的新能源汽車巨頭得到了成為世界級企業的助力。

培育世界一流企業要重視民營企業

華為、小米、京東、阿里巴巴、騰訊、吉利等我國一大批民營企業已經在國際競爭中脫穎而出,成長為世界級的巨頭。海底撈以遍布全球的1400家火鍋門店,在2023全球餐飲品牌排行榜中取得第14名佳績。字節跳動是當前全球最炙手可熱的創業型企業,在胡潤研究院發布的《2023全球獨角獸榜》中以1.38萬億元估值獨占鰲頭,比第二的SpaceX高出4350億元。

在推動國有企業做強做優做大的同時,作為全面打造國際競爭力的一項國家戰略,培育世界一流企業,對民營企業,特別是一些具有巨大發展潛力的中小企業,應給予同等的重視。

(編輯 季節)