傳統(tǒng)界畫圖式在陶瓷釉下彩中的應用研究

朱 僑,鄧涵宇

(醴陵窯山水文化創(chuàng)意設計研究中心,醴陵,412200)

0 引言

界畫顧名思義,是一種以界尺引線的繪畫技法,多應用于亭臺樓閣、船舟宅院的描繪之中,其在顧愷之的《畫論》中首次被提及,可見此法魏晉有之。隋唐后,一方面建筑在山水畫中漸為多見,另一方面隨著宗教畫的發(fā)展,界畫技法更為成熟。到了宋明時期,界畫的發(fā)展已然是到了爐火純青的地步了,無論是張擇端的《清明上河圖》、李公麟的《維摩演教圖》還是仇英的《漢宮春曉圖》,皆為界畫發(fā)展趨于純熟完美的佐證。雖然界畫作為技法而言并不能十分完美地兼容瓷本繪畫的技法,但界畫圖式是完全可以應用于瓷面的。陶瓷繪畫屬于工藝美術的范疇,其最早可以追溯到史前。醴陵釉下五彩瓷是陶瓷中的精品,其質地優(yōu)良、色澤溫潤,頗富裝飾性的界畫圖式與之結合可以使得瓷畫作品獲得更高的審美格調,而其中遇到的技術難點、創(chuàng)新方法是值得我們研究和探討的。

1 界畫圖式及其瓷畫應用歷史

研究界畫圖式首先要明確界畫圖式的定義。界畫作為一門繪畫技法多用于園林畫中的建筑、宗教畫中的座臺、人物畫中的家具、山水畫中的樓閣。可以說一切需要直線的地方幾乎都有界畫的影子,而無論是園林畫還是宗教畫,其中的界畫部分往往是作為一種單純的繪畫技法來呈現(xiàn)的,一般僅作為環(huán)境構建的輔助出現(xiàn)在畫面之中,并未形成可獨立于畫面主體的完整圖式,更不能從畫面中抽象出來單獨成畫。而在某種程度上看,山水畫中的建筑在組成畫面的同時,較強的“圖式性”使得其獲得了等同于其他畫面圖式的地位,也就是說,其獨立性并未喪失,富麗恢宏的宮殿樓閣甚至在一些畫中可以成為畫面的主體,山水卻成了建筑的陪襯,而這類建筑圖式就是我們所研究的界畫圖式之所指。本文主要研究界畫圖式在陶瓷繪畫中的應用,固然就以作為完整圖式出現(xiàn)的建筑界畫為主要研究對象了。

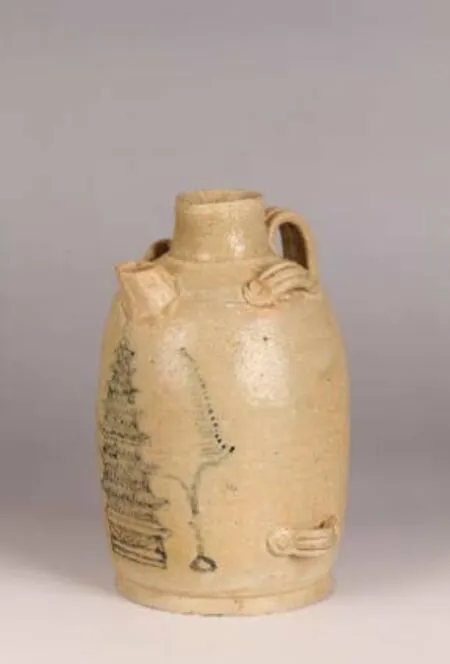

界畫圖式應用于瓷面的文物實例可以追溯到中晚唐的長沙銅官窯,長沙銅官窯以釉下彩聞名,其中常見的一些寶塔紋樣就是界畫法在陶瓷繪畫上應用的例證明。長沙窯塔紋四系執(zhí)壺(圖1)便是一件美輪美奐的長沙銅官窯釉下彩陶瓷精品,壺面寶塔塔形規(guī)正,用線平直穩(wěn)當。要說裝飾性圖式的密度,此壺的確不算煩復,而畫匠以界畫技法在突弧形的坯面上作畫,固然是技術的突破。我們可認為界畫圖式的瓷畫應用技法在這一時期已經萌芽漸發(fā)。可令人遺憾的是長沙窯于五代時期便沒落于歷史長河之中了。宋代陶瓷顏色多素雅,少紋飾,即便是以滿工紋飾著稱的耀州瓷,其紋樣亦多以花卉為主,幾無建筑圖案,界畫圖式實在罕覯于宋代。

圖1 〔唐〕長沙窯塔紋四系執(zhí)壺

元明時期,由于青花瓷燒制技術的成熟,在陶瓷上以筆勾繪紋樣的風潮開始興起,早期所繪皆未脫離紋樣的范疇,到了明中晚期人物畫、故事畫漸漸在瓷器上呈現(xiàn),在畫面效果上效仿紙本山水畫的“山水紋”也在這一時期大量地出現(xiàn)在青花瓷上,界畫圖式也時有出現(xiàn)。隨著燒制技術的提高和材料的革新,瓷面繪畫在諸多方面已經可以達到紙面繪畫的工細程度,界畫圖式才大量在清代瓷器上出現(xiàn)(圖2),但仍有很重的“匠氣”。近代乃至新中國成立后,更多的名家逐步在陶瓷上進行繪畫實踐,界畫圖式在陶瓷上出現(xiàn)的頻率也隨之上升了。界畫圖式真正成熟應用于瓷面繪畫的歷史并不長,歷史上基于傳統(tǒng)界畫圖式進行的陶瓷釉下彩創(chuàng)作則是更少,這說明界畫圖式與陶瓷結合的這一應用方向仍有著很多的技術及裝飾途徑等待著我們去開發(fā)。

圖2 〔清〕 胭脂紅地粉彩百子圖太白尊

圖3 朱僑《江天宮闕圖》

圖4 朱僑《云溪幽趣》

2 界畫圖式在陶瓷釉下彩中的應用要點

界畫圖式以古建筑為主,作為研究者和創(chuàng)作者應當懷揣著嚴謹的治學態(tài)度,對于建筑結構的描繪不能臆造,必須具備一定古建筑學的理論基礎。在理論層面,我們首先要知道各類建筑的區(qū)別,我們所要熟知的界畫圖式大概可以分為六類,即城垣建筑、宮苑建筑、市肆建筑、鄉(xiāng)村野居、臨水建筑和寺觀建筑。城垣基本上都由城門、城墻、城樓三個部分所組成,不同規(guī)格和數量的門道象征著不同的城市等級。宮苑建筑體量最大,有主次內外之分,其主體建筑一般具備結構上的對稱性。市肆多伴以點景人物以襯熱鬧氛圍,而鄉(xiāng)村野居這類界畫圖式往往就是鑲嵌在山林之中了。臨水建筑多為舫和榭,舫建于陸上,亦稱旱船,榭為“水閣”常有部分置于水中,涉水部有木石梁柱支撐。寺觀建筑莊嚴肅穆,但一般坐落山中,建筑分布更加因地制宜,而且佛教和道教都有其特有的一些建筑范式,這都是不能隨意編排的。其次我們要清楚各朝、各地域間建筑的差異,各個朝代、地域的建筑風格、建筑規(guī)格、建筑結構及建筑用料的偏好都是有其各自之差異的,比如唐代建筑雄健樸實、宋代建筑單體建筑的復雜化、元代減柱造和移柱造的廣泛運用、明清建筑木材的減少與磚材使用的增加,這些都是有必要去學習的,若是好幾個不同朝代的界畫圖式同時被應用到了一幅創(chuàng)作之中,難免會有堆砌之嫌,實在貽笑大方。除此之外,我們還需要知道各類建筑的基本構造的一些基礎知識,考慮界畫圖式與周遭山水的比例關系,以防建筑過大或過小導致的畫面失衡。以上都是我們在作畫前應該了解的,而宋人編撰的《營造法式》和清工部《工程做法則例》都是實用性很強的參考材料。

論及傳統(tǒng)界畫圖式的陶瓷釉下彩應用技法,其屬于瓷本繪畫的范疇,在此主要以醴陵釉下五彩瓷為例。醴陵釉下五彩瓷以優(yōu)質高嶺土為主要原料,瓷質薄而透亮、色澤溫潤、清新古樸、瑩潤光潔的釉面更是能使畫面變得“艷而不俗,淡而有神”,這是一種非常適合承載界畫圖式的一種材質,但瓷面繪畫在技術上亦有其難度,而界畫圖式的表現(xiàn)本身便具備一定技術性門檻,其在陶瓷上的應用便更加不易了。紙本山水的界畫法一般來說指的是畫家用界筆、界尺畫線的一種繪畫方法,取一支筆鋒稍長的勾線筆和一支界筆,界筆的下端抵住界尺,上段抵住勾線筆,朝著運筆的方向行筆以畫出直線,但這種常規(guī)的界畫法是不太適用于以醴陵釉下五彩瓷為載體的瓷本創(chuàng)作的。瓷本創(chuàng)作大體可以分為兩種瓷面,即平面坯體和弧狀坯體。

傳統(tǒng)界畫圖式在平面坯體上的應用相對簡單,其在技法層面和傳統(tǒng)的紙本中國畫有著很高的相似性,但在界畫圖式的表達上,若要直接使用傳統(tǒng)界畫法很容易出現(xiàn)一些問題,因為素坯具有其脆弱性,而且醴陵釉下五彩瓷的坯相對較薄,界尺的按壓可能會破壞坯體的內外部結構,輕則使得其表面產生劃痕或壓痕以破壞瓷面的平滑性,重則使坯體內部產生裂隙,雖然在表面難以察覺,但已經存在于坯體內部的裂隙會在畫作完成后的燒制階段受熱脹冷縮的影響而開裂,這無疑是莫大的損失,因此不推薦使用界尺在瓷面作畫。對此問題的應對方法是先用界畫法將畫稿畫于蟬翼宣紙或硫酸紙之上,再用軟度較高的炭筆在紙的反面沿墨跡描摹一遍,然后找準位置將紙張上被炭筆過稿的那面拓于瓷面,以陶瓷顏料在炭跡上復勾即可。

所謂的弧形坯體指的是一切帶縱向弧度的陶瓷器型,傳統(tǒng)界畫圖式在弧形坯體上的應用難度較高,且非常考驗創(chuàng)作者的造型能力與熟練程度。這些器型相對復雜,坯體表面非平直狀,原本在平面坯體上的應用方法在此失靈。界畫圖式在弧形坯體上的應用技法如下:首先將界畫圖式用鉛筆輕輕定位并起稿于坯體之上,這一步需要創(chuàng)作者高度謹慎以防圖式出現(xiàn)走形,因為在弧形坯體上除了橫向的線條可以依靠轉盤轉動所帶出以外,無論是縱走向的線條還是斜走向的線條都無法依靠工具來描繪。在底稿勾完后,直接用色料勾勒之,可以成畫。而勾線當協(xié)調整體畫面,不宜太細或過于粗重,分水則是要薄施多染以豐富層次,對于醴陵釉下彩技法而言這些都是老生常談了。

3 界畫圖式在陶瓷釉下彩中的風格問題

關于界畫圖式在陶瓷釉下彩中的風格問題,筆者認為可以分兩個方面來探討,即界畫圖式與其他山水圖式的總體關系問題,以及作品風格創(chuàng)新問題。

古畫給我們提供了豐富的界畫圖式樣板,基本上我們可以將古畫當做我們的“預成圖式”(Acquired formulas)庫,但在界畫圖式的釉下彩創(chuàng)作過程中,我們偶爾無法給我們所創(chuàng)作的山石結構找到相適配的預成圖式,這意味著我們也會需要自主創(chuàng)作界畫圖式,而建筑的透視問題則是關乎畫面風格的重點。關于傳統(tǒng)中國畫的透視法則,早在北宋時期便為郭熙總結為了“三遠之法”,其中“三遠”分別對應著仰視、平視、俯視三個視角,在一般的傳統(tǒng)山水畫中,山水圖式一般都以這一法則為綱,居于這些山水圖式之間的界畫圖式也適用于這一透視法則。有別于西方建筑的透視法,傳統(tǒng)界畫圖式雖然大多也是立體圖形,但在大多的圖式中,其各邊延伸線并不會產生交點,也就是說其不講究成角透視和平行透視等規(guī)則,傳統(tǒng)界畫圖式透視法被稱之為等距透視,也就是說現(xiàn)實中相互平行的兩條線在畫面中也是一直保持平行狀態(tài)。也正因這些范式的運用,傳統(tǒng)中國畫構成了有別于傳統(tǒng)西畫的獨特意境。所以我們一般在界畫圖式的創(chuàng)作中應該遵從等距透視原則,這樣建筑的風格才能和畫面中的其他圖式相統(tǒng)一,若是在傳統(tǒng)山水范式中加入用西方繪畫透視法構成的界畫圖式,如此一來畫面的風格就紊亂了。

作品整體的畫面協(xié)調并不只受透視法則的統(tǒng)一性之影響,界畫圖式與其他圖式的設色問題也是關乎作品整體風格風貌的重點。界畫屬工筆,其基本可以被分為脫俗雅致的清幽之體與華貴富麗的宮廷之體。要使釉下彩瓷上的畫面呈清幽貌其實不難,界畫圖式勾線輕細,薄施淡彩,避免出窯后顏色過深、過艷,山水部則輔以淺絳,其中以留云法留出云氣,主動弱化云山相接處的邊線,方可得清幽之景。若要作華貴富麗之景,難度就更大一些了。首先在界畫圖式的設計上就要使得建筑細節(jié)更加稠密,勾的線也就更多了,山石結構在一定程度上也需要復雜化處理,以保證畫面的協(xié)調。其次,在分水設色層面則是更加講究,不僅界畫設色需要更加濃重,山石一般也會施以青綠之色,但色料的厚度需要控制,若顏料過厚或太過不均,坯面在燒制過程中是很容易因顏料堆積而產生凹陷的。最后要討論的是傳統(tǒng)界畫圖式在陶瓷釉下彩中的風格創(chuàng)新問題,筆者認為,作為陶瓷創(chuàng)作者不能畏懼文化碰撞,更不能回避現(xiàn)代元素,我們應積極創(chuàng)新、敢于試錯,每個時代都有其各自的藝術特色,我們要書寫之、描繪之,發(fā)展傳統(tǒng)亦是對傳統(tǒng)的保護。

4 結語

據北宋《云笈七簽》所載,“黃帝以四岳皆有佐命之山,乃命潛山為衡岳之副,帝乃造山,窮寫形象,以五岳真形之圖”,可窺中國繪畫發(fā)展歷史之悠久,而我國陶瓷藝術的發(fā)展更是可以追溯到更加古早的時代。傳統(tǒng)界畫圖式中的學問不淺,除技法之外其中還包含著中國建筑發(fā)展史以及審美觀的內容,我們在繼承其理論與技法的同時,將其與醴陵釉下五彩瓷結合,這不僅是對中國畫審美內涵的探索,也是對民族歷史文化的保護,更是對陶瓷藝術事業(yè)的添磚加瓦,作為陶瓷繪畫的創(chuàng)作者及藝術理論的研究者,傳承和創(chuàng)新便是我們最大的責任。