軟土地區互通立交跨越運營地鐵隧道設計分析

李木松,商 敏

(天津市政工程設計研究總院有限公司,天津300392)

隨著城市公共交通快速發展,以地下敷設為主的軌道線網錯綜復雜。國內外關于地鐵隧道施工對鄰近建筑、市政樁基的影響研究較多,而新建的市政橋梁樁基對既有運營地鐵隧道的影響研究相對較少。劉力英等[1]建立了平面應變模型和三維實體模型,模擬樁基礎對既有地鐵隧道的影響并就其原理和結果進行了對比,指出三維模型更為合理。閆靜雅等[2]采用有限元方法模擬分析了樁基礎荷載對鄰近既有隧道的影響,通過樁側孔壁上的靜水壓力來模擬泥漿護壁和混凝土灌注過程,考慮鉆孔灌注樁施工過程的影響。路平等[3]研究了軟土地區橋樁與既有地鐵最小凈距6.5 m 的工程施工和運營期橋樁對地鐵的影響。張超等[4]針對鋼套管施工對地鐵隧道變形及位移的影響進行數值模擬分析。馮龍飛等[5]采用有限元對廣汕立交跨六號線橋梁樁基施工對隧道的影響進行了研究。尹洪樺[6]等分析在打樁振動作用下既有隧道的動力響應,采用有限元軟件對打樁施工引起鄰近既有隧道的響應問題進行數值計算。張鵬飛等[7]針對城市橋梁上部結構采用滿堂支架現澆施工對既有地鐵的影響進行了分析。上述主要為局部點位較為獨立的樁基施工或運營對既有隧道的影響分析且樁基與地鐵盾構的距離相對較大;對立交區多次近距離跨越既有地鐵隧道、影響相互疊加的工況缺乏說服力。

本文以某軟土地區大型互通立交多次近距離跨越既有運營地鐵隧道為例,采用三維數值模擬方法,研究分析不同立交布跨橋梁施工對地鐵隧道的影響,進而對橋梁設計方案、施工措施提出優化建議,為類似立交設計與施工提供參考。

1 工程概況

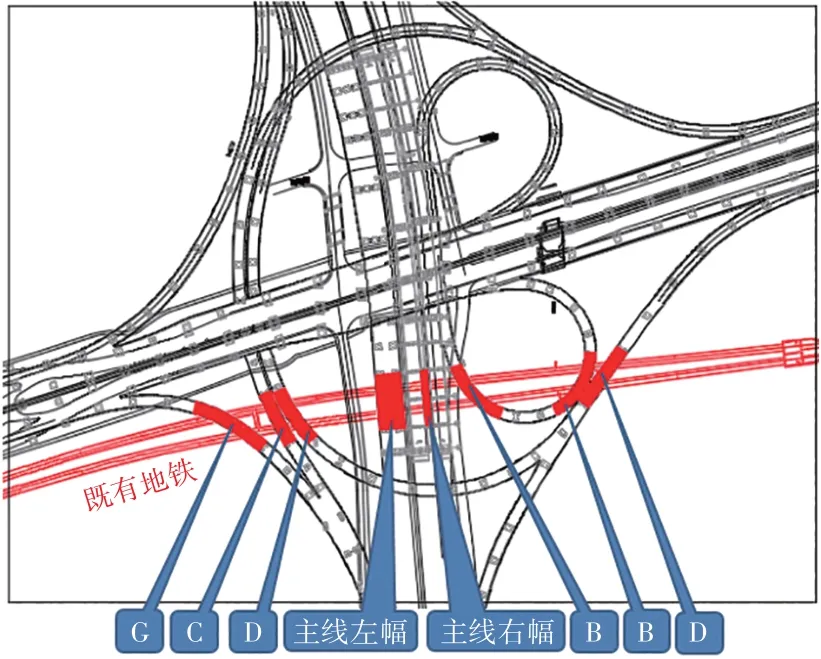

全互通半定向半苜蓿葉式三層立交由縱橫2個主線橋和14個匝道橋組成,其中一條主線利用既有跨線橋拼寬改造而成;共24 次跨越3 條現狀河道,27 次跨越既有道路,8次跨越既有地鐵。

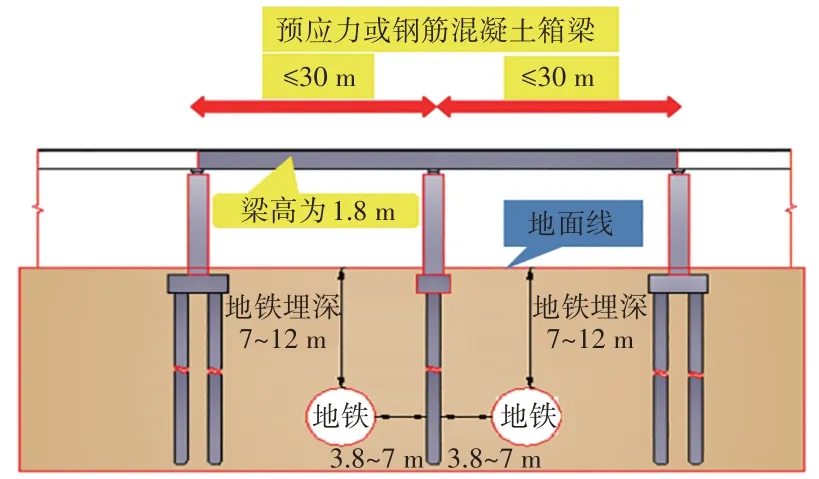

地鐵已建成運營,立交區地鐵為地下盾構段,埋深(地面至盾構頂)約7~12 m,受老橋限制,上下行盾構隧道間凈距為6.8~13.3 m,最寬處為下穿老橋位置。見圖1。

圖1 立交橋與既有運營地鐵平面位置關系

工程位于軟土地區,主要為黏性土、粉土、淤泥質粉質黏土、粉砂及細砂。地鐵隧道位于淤泥質粉質黏土層中,該土層為高含水量、高靈敏度、高壓縮性、低強度、低滲透性的飽和軟弱黏性土,蠕變量大,易引起地面較大變形,層位變化較大,為非均質地基,穩定性較差。地下水位于地面下1.5 m。見表1。

表1 主要土層參數

2 設計方案

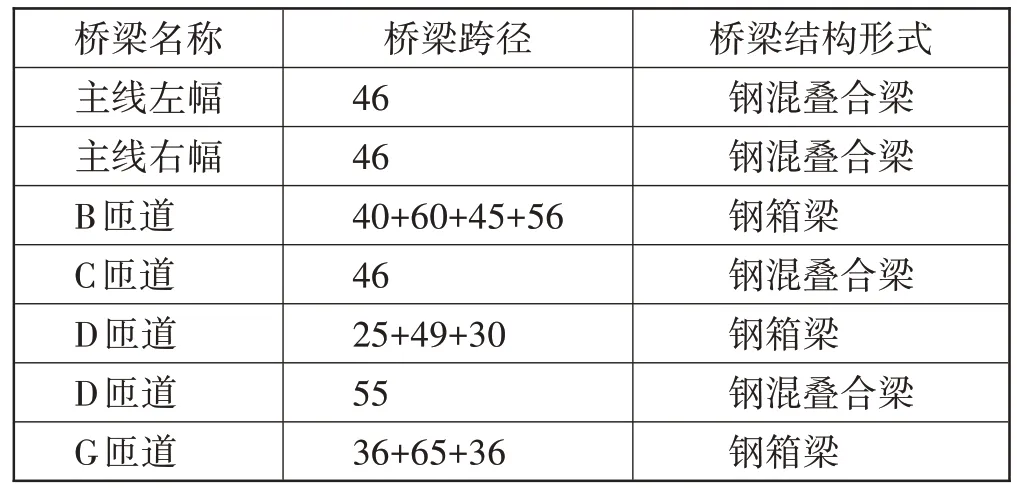

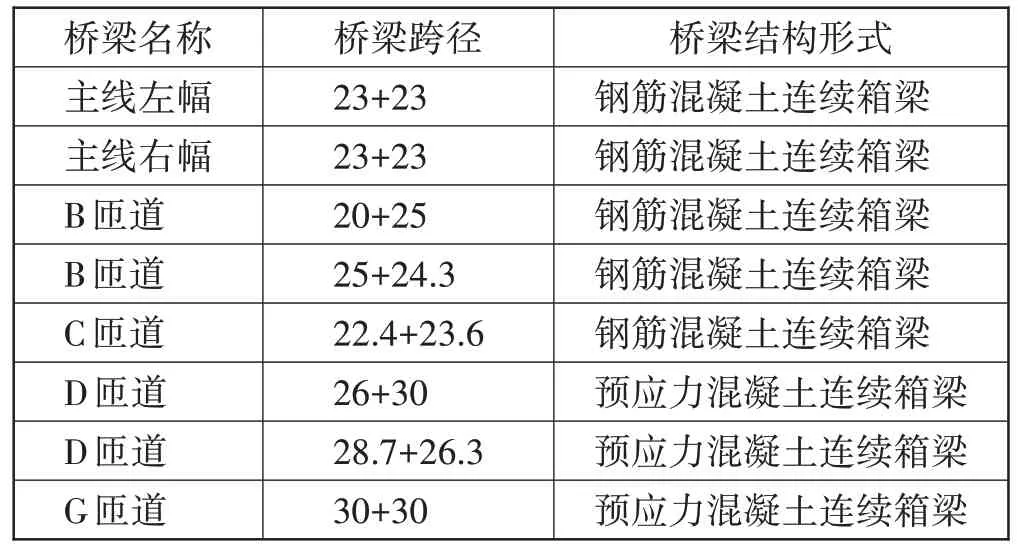

一般情況下,橋梁樁基與地鐵結構外邊線最小凈距均≮6.5 m,結合立交布設情況,跨越地鐵的橋梁跨徑為46~65 m 且曲線匝道均為大跨徑,對立交的整體景觀性、施工難度、造價都是非常不利的。見表2和圖2。

表2 中間不設墩跨地鐵位置橋梁跨徑和結構形式 m

圖2 中間不設墩橋梁與地鐵立面關系

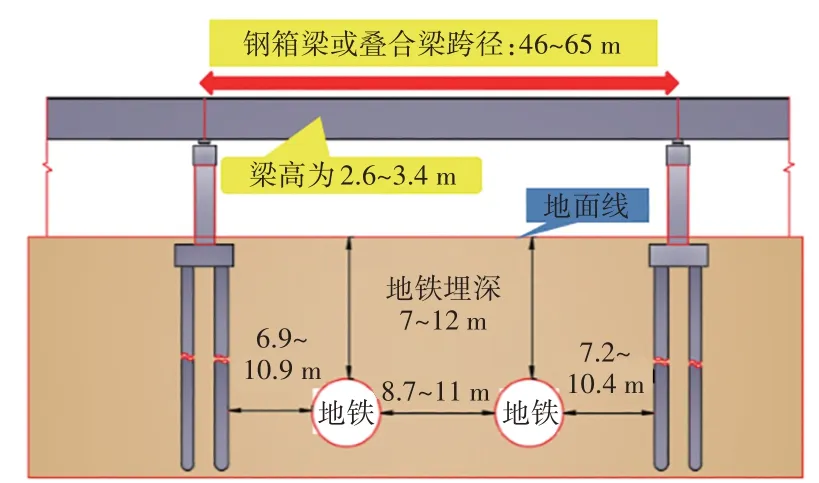

為了避免上述情況,考慮在地鐵上下行隧道盾構區間中間布設橋墩,以減小跨徑,橋梁樁基與地鐵盾構的最小凈距僅有3.8 m。見表3和圖3。

表3 中間設墩跨地鐵位置橋梁跨徑和結構形式 m

圖3 中間設墩的橋梁與地鐵的立面關系

3 施工模擬

3.1 施工方案

地鐵隧道輪廓線兩側≮3 m 范圍內,不宜行走重車;兩側8 m范圍內不宜堆載,確保隧道結構受力在設計范圍內。緊鄰的樁基施工過程如下:

1)樁位處采用漸挖漸壓的靜壓法壓入鋼護筒,施工完畢不拔除,每次套筒壓入前,建議回轉套筒,減小已挖段落側摩阻力,確保每次壓入所需的壓力最小,減小樁基成孔作業對隧道的擾動,護筒應穿過隧道區域以下≮1 倍盾徑,以便在樁基成孔過程中形成保護,同時也有效避免隧道相鄰土層在樁基成孔中塌孔;

2)采用振動相對較小的施工設備(旋挖鉆)在鋼護筒內成孔,穿過盾構區域至設計樁底標高;

3)成孔后,樁基鋼筋籠就位,完成樁基混凝土灌注,成樁后施工承臺和永久墩;

4)利用永久橋墩的承臺設置現澆支架臨時墩,安裝架設貝雷片或軍用梁,模板進行上部結構澆筑等。

3.2 模擬施工

3.2.1 模型參數

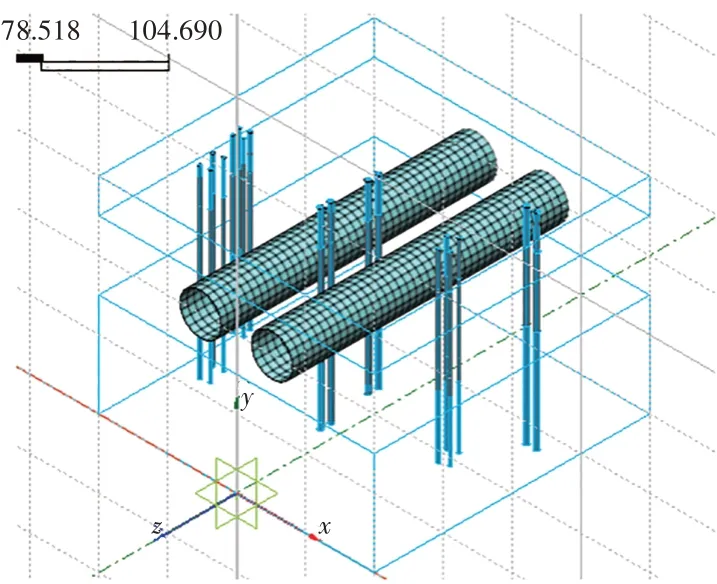

模型尺寸為100 m(長)×100 m(寬)×70 m(深),隧道盾構管片厚取0.35 m,中間設墩樁基為1.2 m(直徑)×50 m(樁長)、中間不設墩樁基為1.5 m(直徑)×56 m(樁長)。

3.2.2 本構模型和邊界條件

橋梁承臺和基樁、地鐵盾構管片采用線彈性單元,土體模擬采用摩爾庫侖模型。承臺采用四節點板單元,基樁采用2 個節點梁單元,土體采用八節點實體單元,地鐵盾構管片采用曲面板單元,樁土接觸采用連接不同材料或剛度相差較大材料的無厚度Goodmall單元。

地鐵盾構管片與土的接觸面采用彈簧單元,土體模型采用地面約束邊界,模型左右約束x方向的自由度,前后約束y方向的自由度,底面約束z方向的自由度,地面不約束。

3.2.3 模擬步驟

施工分析主要為2個階段。

1)鋼護筒施工:將預留的樁基單元設定為板單元,作為鋼護筒的模擬;激活鋼護筒頂表面的施工荷載,以模擬鋼護筒施工階段的受力和變形情況。

2)樁基施工:以實際情況下的材料特性賦予樁并鈍化施加在其上的外荷載;激活施加在樁上的外荷載,以模擬樁基施工階段的受力和變形情況。

3.2.4 監測控制指標

既有地鐵盾構豎向沉降控制標準:累計值10 mm,報警值5 mm,變化速率0.5 mm/d。

3.2.5 模擬結果

選取凈距最小的位置,根據施工方案建模分析。見圖4。

圖4 模型

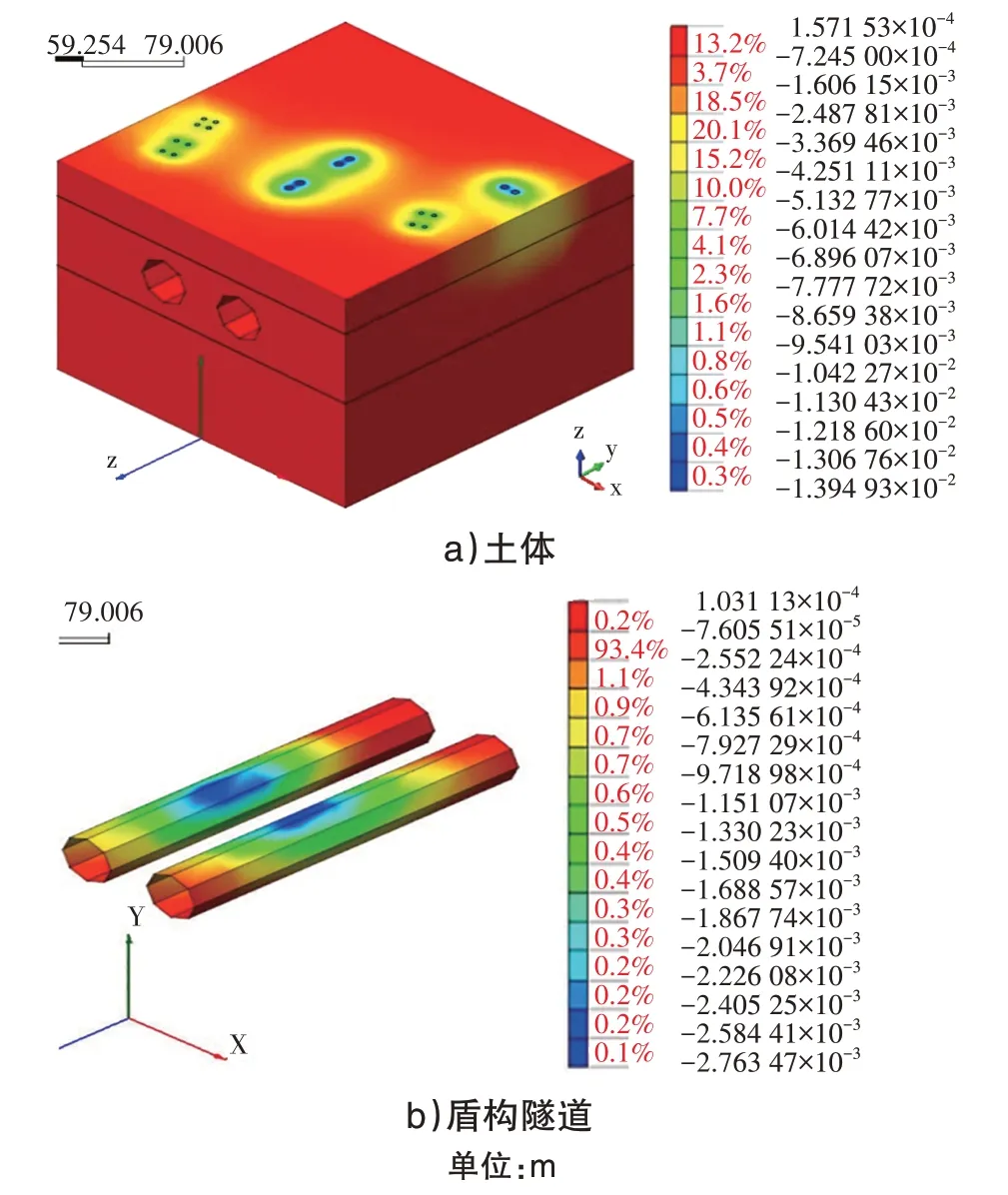

三維數值模擬計算結果顯示,盾構區間上下行隧道之間不設置樁基和設樁基的兩種跨越方式土體差異沉降絕對值均較小,盾構隧道變形值均在控制標準范圍內,不影響地鐵行車安全,均為可行方案。見圖5和圖6。

圖5 中間不設墩豎向沉降

圖6 中間設墩豎向沉降

中間設墩方案整個施工過程地面最大沉降為13.95 mm 且均處于樁基周邊,沉降與樁基所受的豎向荷載成正比,與樁的距離成反比,3倍樁基直徑外的土體發生的沉降很小;盾構隧道的位移最大值為2.76 mm,與樁的距離成反比。

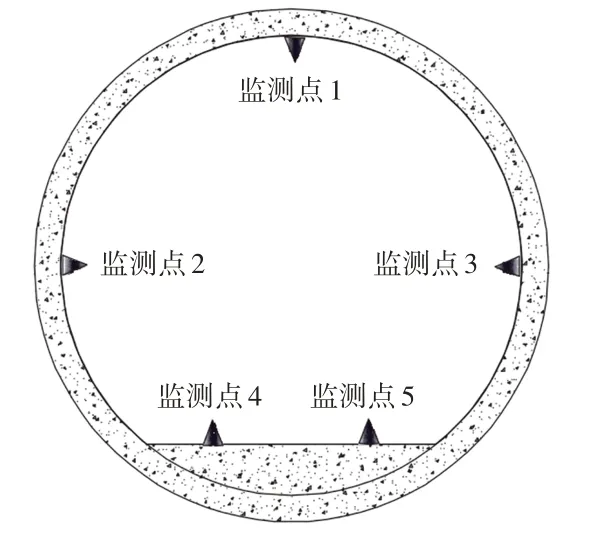

4 動態信息化監測

橋梁施工期間,對地鐵隧道進行動態信息化監測,監測點根據數值模擬情況布設。見圖7。

圖7 運營地鐵隧道監測點布置

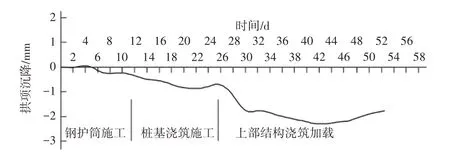

在鋼護筒施工的前期,隧道幾乎沒有受影響;隨著開挖深度的增加,隧道拱頂有所下沉,斷面開始擴張變形直至鋼護筒施工完畢停止;隨著樁基澆筑混凝土,隧道拱頂繼續下沉,斷面開始收縮變形,當上部結構澆筑加載,隧道的拱頂和收斂均快速變形,直至澆筑完成后趨于穩定。整個監測過程隧道變形均較小,拱頂最大累計變形2.29 mm,累計變形和變化速率均在控制標準范圍內且與數值模擬結果十分接近,二者具有較好的一致性。見圖8。

圖8 運營地鐵隧道隨施工進度累積沉降歷程曲線

5 結論及建議

1)鋼護筒和樁基施工對既有盾構的影響較小,此階段可不作為監測重點。

2)鋼護筒的作用僅為防止樁基施工塌孔,對降低盾構隧道的變形基本不起作用且施工工期較長、造價較高,是否設置有待商榷;防止塌孔可通過泥漿護壁、跳打樁基等措施實現。

3)上部結構澆筑施工對既有盾構隧道的影響很大,大部分變形均發生在該階段,應加強監測。

4)盾構隧道的變形與樁基的距離成反比,設計階段應盡量使樁基遠離盾構隧道;在條件受限的情況下最小可按≮3倍樁基直徑考慮,同時盡量采用小直徑的樁基。

5)盾構隧道的變形與樁基受的荷載成正比,設計階段應盡量采取減小跨徑和降低結構自重的措施(采用鋼梁、鋼護欄、降低鋪裝厚度、提高混凝土強度降低結構尺寸等),最大限度減小樁基荷載。盡量避免將中墩設在離地鐵較近的墩位處。對于有抗震要求的地區,建議采用減隔震體系并將連接墩設置在離地鐵較近的墩位處。

6)盾構隧道的變形和樁周土體的沉降是由樁基沉降導致,采用樁端后注漿可有效控制樁基沉降,進而降低對盾構隧道的影響。

□■