基于UbD理論的小學英語語篇教學設計

魯利玲

【摘 要】文章基于UbD理論對小學英語語篇教學進行設計,參照《義務教育英語課程標準(2022年版)》的要求,以譯林版英語四年級上冊Unit 7 How much?第一課時為例展開探究。從確定預期結果、確定合適的評估證據和設計學習體驗三個階段構建,圍繞學科大概念、以目標為導向,結合“WHERETO元素”進行單元整體視域下的逆向設計,將“追求理解”貫穿設計全過程。

【關鍵詞】UbD理論 理解 大概念 逆向設計

《義務教育英語課程標準(2022年版)》(以下簡稱“課標”)指出,要深入開展語篇的研讀,以此為邏輯起點開展有效的教學設計。語篇作為英語課程內容六要素之一,承載著表達主題的語言知識和文化知識,為學生提供多樣化的文體素材,服務語言學習、意義理解與表達,同時語篇學習能引領價值導向、傳遞文化內涵、促進思維發展。UbD(Understanding by Design)是一種追求理解的教學設計,提出了“逆向設計”的概念和方法,從學習結果開始進行逆向思考,對于教師所追求的有意義、有效果的教學設計和尋找教師教學行為的轉變路徑意義深遠。

一、UbD理論的核心概念

UbD理論由美國學者格蘭特·威金斯和杰伊·麥克泰格提出,強調教學設計要注重結果,指明教學設計三階段:階段一,確定預期結果,即思考教學目標,明確學習內容的優先順序;階段二,確定合適的評估證據,即真實的表現性任務、問答題(測評)、學生互評和自評;階段三,設計學習體驗,即設計兼具吸引力和有效性,有助于實現預期結果的學習活動。UbD理論強調教學設計要追求理解,提出“理解六側面”,當教師能真正理解時,就能做到“能解釋、能闡明、能應用、能洞察、能神入、能自如”。UbD理論強調學習活動設計的關鍵思考,提出“WHERETO元素”。

二、UbD理論的設計思路

以譯林版英語四年級上冊Unit 7 How much?第一課時的教學為例。

階段一:確定預期結果

1.學情分析

四年級的學生通過一年的英語課堂學習、主題活動參與、多維過程評價,大部分對英語始終保持著濃厚的興趣,同時也掌握了一定的英語學習方法,形成了初步的英語學習習慣,學習方式逐漸從被動學習轉向主動學習,思維模式逐漸從模仿到獨立再向創新發展。在學習譯林版英語四年級上冊Unit 7 How much?(第一課時)語篇之前,學生已經接觸了以下相關內容:三年級上冊 Unit 5 Look at me!(服飾衣物),三年級下冊 Unit 5 How old are you?(數字),Unit 6 What time is it?(數字),四年級上冊Unit 3 How many?(數字,數量),Unit 6 At the snack bar(點餐);還將通過四年級下冊 Unit 3 My day(數字,時間),五年級下冊Unit 8 Birthdays(序數詞)進行深入學習。

2.文本分析

該文本屬于“人與社會”主題范疇中的“社會服務與人際溝通”主題群,核心語篇是以愛心義賣為場景的購物活動,學生們互相談論自己喜愛的物品,詢問、回答相應的價格,由此呈現本單元的核心句型。

What:文本主要介紹了Su Hai和Su Yang在學校義賣活動中售賣物品,Liu Tao、Yang Ling和Mike詢價、購買自己想要的物品。

Why:作者通過學校組織義賣活動這一情境,幫助學生擴充服飾類詞匯、學會準確詢問和表達價格、組織義賣活動,并通過義賣幫助有需要的人群,感恩與報答社會。

How:本文為一篇對話文本,通過對話的形式呈現了“How to sell”“How to buy”的功能語言以及表示贊美和鼓勵的評價用語。涉及100以內的基數詞表達,復數類服飾單詞shoes、socks,單數單詞umbrella、fan(隱性出現),核心詞only;重點句型“Can I help you?”“How much is it/are they?”及其回答;評價類句型“This...is...”“These ...are...”“Well done.”等。

3.目標設定

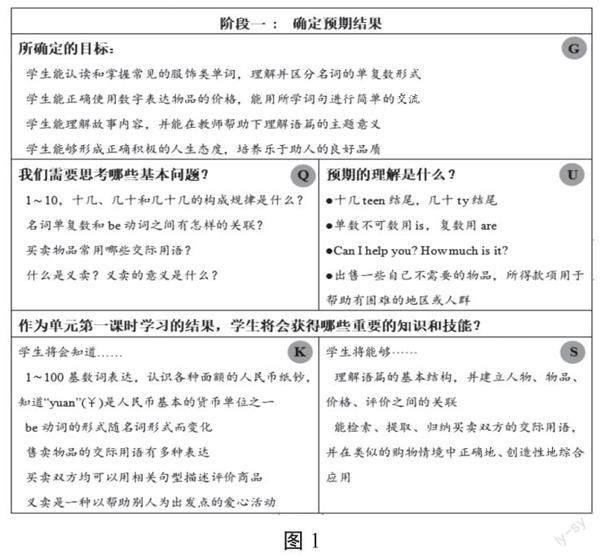

在教學過程中,教師進行了目標設定。(見圖1)

階段二:確定合適的評估證據

UbD理論提倡圍繞學科核心概念和基本問題,以單元整體為基本單位進行教學設計,即在出發之前知道學生在哪里(Where from),要到哪里去(Where to),怎樣到達(How to),必經之路是什么(What for),經常采用非正式檢查、觀察與對話、開放式問答、課堂檢測、表現性任務等形成的評估連續系統。

階段三:設計學習體驗

Step 1? ?Pre-reading

活動1課前導學:“常小英e學堂”——四年級上冊“數詞王國之基數詞部落”。學生在之前的學習中初步接觸了1~12基數詞的英文表達,對其他百以內數詞的接觸多停留在“聽說”層面,但數詞的正確使用和表達是本單元購物情境得以順利創設的必備條件。教師充分利用常州市小學英語數字化資源,通過課前導學,用不到3分鐘的有趣視頻引導學生進行基數詞的前置學習,掌握基數詞構成的基本規律。

活動2游戲熱身:了解身邊的數字(門牌號、時鐘、限速標志、人民幣、服飾……),教師在此過程中引導學生認識各種面額的人民幣并相機教學fifty、twenty、hundred,從而感受“Numbers are everywhere around us.”。

活動3對話詢價:“When we talk about numbers, we use ‘How many.”“When we talk about ages, we use ‘How old”“When we talk about the time, we use ‘What time.”“When we talk about the price, we use‘How much”。讓學生回顧已知的數字相關的特殊疑問詞,并由此演繹出詢問價格的“How much...?”同時揭示課題。以Unit 6 At the snack bar中學生熟悉的menu為突破口,進行關鍵句型“How much is it/are they?”的操練,使學生理解be動詞和名詞單復數之間的聯系。

Step 2? ?While-reading

活動1看圖設疑:在文本解讀的過程中,教師沒有采用固定流程從圖1到圖4,而是依循著討論價格的情境,呈現文中圖4并提問:“Listen and think—How much do they have?”“How do they feel?”學生根據錄音內容獲取信息“They have twenty-eight yuan.”(重要線索)“Theyre happy/excited.”(關鍵質疑)。學生根據自己的判斷和經驗,提出系列問題,最終聚焦兩大方向:“How do they get 28 yuan?”“Why are they so happy?”此設計極大地激發了學生閱讀興趣,使其形成學習期待。

活動2觀察檢索:通過對圖片的觀察(無文字),了解語篇中“愛心義賣”的主題語境,并建立賣者—所售物品—物品狀態和買者—所購物品之間的關聯。

問題1:“How do they have the money?”通過對文中圖1的觀察,學生很快能夠解決閱讀前的第一個問題“They sell something at the charity sale.”同時教師播放相關義賣視頻,讓學生了解何為“義賣”。

問題2:“What do they sell?”通過觀察,學習詞匯shoes、socks、umbrella、fan,教師在這個過程中,指導學生用“What a...!”“This...is...”“The...are...”“Theyre...”等支架,盡量用完整的句子、多元的表達來談論物品的顏色、外形、質地、大小等。

問題3、4:“Who would like to buy?”“What would they like?”讀圖獲取關鍵信息也是一種很重要的能力,圖可以告訴讀者很多信息,有些甚至是文字無法表達的信息,課標也強調要培養學生“聽、說、讀、看、寫”的能力。

活動3理解整合:以“How to sell?”“How to buy?”為切入口,精讀文章第一段,感知和積累買賣雙方的功能語言,并且通過“If you were Su Hai/Su Yang, what else would you say?”“If you were Mike, what else would? you say?”等開放性問題,喚起學生對相關主題語用知識的回憶和拓展,自主習得、完整建構購物語境中的表意句型,學生進行頭腦風暴的同時教師進行板書梳理,為后續類似情境的表達與交流搭建語言支架。

活動4應用實踐:在對文中圖1進行歸納梳理的基礎上,通過小組合作探究的方式,自由創編圖2、圖3對話。值得一提的是,圖4告訴我們Su Hai 和 Su Yang have twenty-eight yuan at the charity sale.通過圖1學生建立了“Mike—shoes—five yuan的關聯”,圖2、圖3學生在關注購物情境的同時,還需要合理推測socks and the umbrella 的總價為28-5=23,在發展學生語言能力的同時,提高學習能力、提升思維品質,培養創新精神和合作能力。

活動5體悟總結:整體呈現語篇,了解文本中各物品的最終定價,并通過板書復述文章,整體理解閉環輸出。教師再結合核心句型追問:“How much are your shoes/socks?”“Is your umbrella about nineteen yuan?”通過文本與現實生活的對比,真切感受only的具體含義,同時回饋學生閱讀前的第二大問題:“Why are they so happy?”自然而然升華語篇主題意義:“Helping others makes us happy.”。

Step 3? ?Post-reading

活動1遷移創新:由文本回歸學生真實生活,“六一愛心義賣”是學校每學期都要開展的活動,教師以語篇中隱性單詞fan的留白為引子,示范怎樣通過“義賣卡”更好地售賣自己的義賣品,引導學生用真實的體驗來獲得積極的學習效果。

活動2拓展延伸:作為單元第一課時,學生對“義賣”這個主題無論是語言形式還是意義探究,都是不夠深入和不完整的。因此“選擇性作業”的個性化后置學習,有利于學生根據自己的能力水平、興趣愛好和學習風格對相關主題進行深度學習,同時也為后續學習奠定基礎。

三、UbD理論的教學啟示

(一)目標導航,以終為始

追求理解的教學設計強調逆向設計,要求教師在進行有效的教學設計之前,必須清楚地知道學生所在的起點和將要到達的終點,即在充分分析學生語言基礎、情感狀態、生活經驗、學段特征等學情的基礎上,結合教材語境范疇、文體素材、語言要素和板塊內容等教學資源,以“大概念”為核心,明確教學內容的優先次序,對各課時教學板塊進行重組、調整、增刪等,預設整合性的單元教學目標和關聯性、發展性的各課時教學目標體系,以實現單元的育人藍圖。

(二)評價貫穿,結果可見

追求理解的教學設計和英語新課標均強調“教—學—評”的一致性,三者相互依存、緊密關聯、協同育人。教師應在目標統領下,規劃教學活動、實施教學評價。在達成目標的過程中,教師有必要在必經路設置“里程碑/打卡點”,即將評價融入教學活動中,建立過程性、持續性評價,讓學生的學習結果外顯可見,從中收集學生是否理解的證據,并根據結果及時調控教學方向,真正實現以評促學、以評促教。

(三)學習體驗,追求理解

追求理解的教學設計,強調學習的真實發生。學習過程應該是連貫的、有邏輯的、有目的的,并以“理解六側面”和“WHERETO元素”為工具來檢驗教學設計。這與英語新課標倡導的“英語學習活動觀”不謀而合,倡導通過學習理解、應用實踐、遷移創新等活動,圍繞主題整合性地運用語言文化知識和學習技能策略,表達個人觀點態度,解決真實問題,以促進知識向能力、能力向素養的轉化。