基于深度學習的中學地理人地協調觀培養教學策略研究

譚小玲 李娟

[摘 要]人地協調觀是中學地理核心素養培養的重要組成部分,也是培養地理高素質學科人才的關鍵。深度學習作為一種全新的地理學習方式,具有促進學生對地理知識的深度理解、提高學生認知水平和能力、促進地理知識的遷移與應用等優勢。基于深度學習的人地協調觀的培養,可以通過情境導入、問題啟發、資料挖掘、實踐探索等教學策略來實現。

[關鍵詞]深度學習;地理教學;人地協調觀;教學策略

[中圖分類號] ? ?G633.55 ? ? ? ? ? ?[文獻標識碼] ? ?A ? ? ? ? ?[文章編號] ? ?1674-6058(2023)25-0081-04

人地協調觀是指人們對人地關系的認識和理解,以及對人地關系所持的一種正確的價值取向,它探討了“人”和“地”的相互作用,是現代地理學與地理教育的核心觀念[1]。深度學習是指學習者主動運用多種學習策略,在已有認知水平的基礎上,通過對知識的遷移、運用來解釋現象和解決現實問題,進而形成批判性、創新性高階思維能力的學習模式[2]。深度學習是相對于淺層學習的概念來說的。根據布魯姆的觀點,學生的認知領域可以分為六個層次:識記、理解、應用、分析、綜合、評價。其中,前兩項是淺層的學習認知水平,后四項是深度學習的認知水平[3]。《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課標》)中對人地協調觀的培養目標是:學生能夠正確看待地理環境與人類活動的相互影響,深入認識兩者相互影響的不同方式、強度和后果,理解人們對人地關系認識的階段性表現及其原因,認同人地協調對可持續發展具有重要意義,形成尊重自然、和諧發展的態度[4]。由此可見,深度學習的認知程度與《課標》的培養目標是高度一致的,將人地協調觀作為教學的出發點,以深度學習作為教學途徑,探討能夠提高學生高階思維能力的教學方式,對實現教學目標至關重要。

一、基于深度學習的人地協調觀培養模式

(一)深度學習的內涵

布魯姆的認知發展理論認為,從淺層學習到深度學習是一個循序漸進的過程,知識的完整構建也是一個進階式的過程;深度學習是一種更高級的認知方式,即具有創造性和批判性的高階思維培養與習得[5]。深度學習的目的是要培養學生的創新能力、實踐能力、批判思維等,讓他們可以對地理知識進行深入的探究,挖掘地理知識和生活之間的聯系,構建一個相對完整的地理知識框架,也可以在現實生活中靈活地運用有關的地理知識,以創造性的方式解決現實問題。

在進行深度學習的過程中,學生能夠通過相關的地理符號把握地理事物的發展規律,在生活和學習中能夠用地理的眼光客觀地看待和分析真實世界,用地理思維和方法解決現實問題,建立起人與自然環境之間的內在協調關系,這就是在深度學習的模式下促進學生地理核心素養培養的最終目標。

(二)深度學習的優勢

1.有助于促進學生對地理知識的深度理解

在教育心理學理論中,皮亞杰的認知結構理論、奧蘇伯爾的先行組織者概念以及布魯姆的認知發展階段等理論都充分體現了學生的認知發展是具有階段性和步驟性的規律[6]。在中學地理教學過程中開展深度學習,能夠幫助學生深度理解地理知識。傳統的以知識識記為目的的地理學習方式不利于培養學生的地理學科核心素養,若長期處于淺層學習的狀態,會導致學生思考不足,對地理知識的學習停留在表面。因此,在深度學習理念的影響下,教師要深刻認識深層學習的重要價值,積極主動優化、創新教學模式,突出學生的課堂主體地位,給予學生充足的思考時間,使其在充分探究、交流的過程中形成對地理學科知識結構的全新認識,學會從綜合的角度分析問題、解決問題。

2.有助于促進學生學習能力和認知水平的提高

深度學習符合學生認知發展規律。教師在教學過程中可以將深度學習的理念引入地理課堂,但是要注意創設的情境要與學生的最近發展區相匹配,豐富的情境有助于激發學生的地理學習興趣,激發學生自主思考、合作探究等潛能。學生可以興趣為驅動力深入探索地理學科,在探索的過程中逐漸構建一套屬于自己的知識體系,并找到適合自己的地理學習方式。

3.有助于學生對地理知識的遷移和運用,在實踐中培養人地協調觀

深度學習的優勢不僅體現在對學生理論知識的重構上,而且體現在培養學生的地理實踐操作能力上,能在實踐中不斷培養和鞏固學生的人地協調觀。教師應充分利用深度學習模式將學生帶入地理實踐者的角色,讓學生在生活、學習中主動應用地理知識進行實踐。這就是一個有意義地建構地理知識的過程:由學生的興趣引發學生的學習動機,學生通過與教師、同學等的有效溝通交流和通力合作,培養、鍛煉自身的批判性思維和創新能力,繼而提升自身的認知水平和思維能力,以實踐活動為跳板,培養自身的人地協調觀。

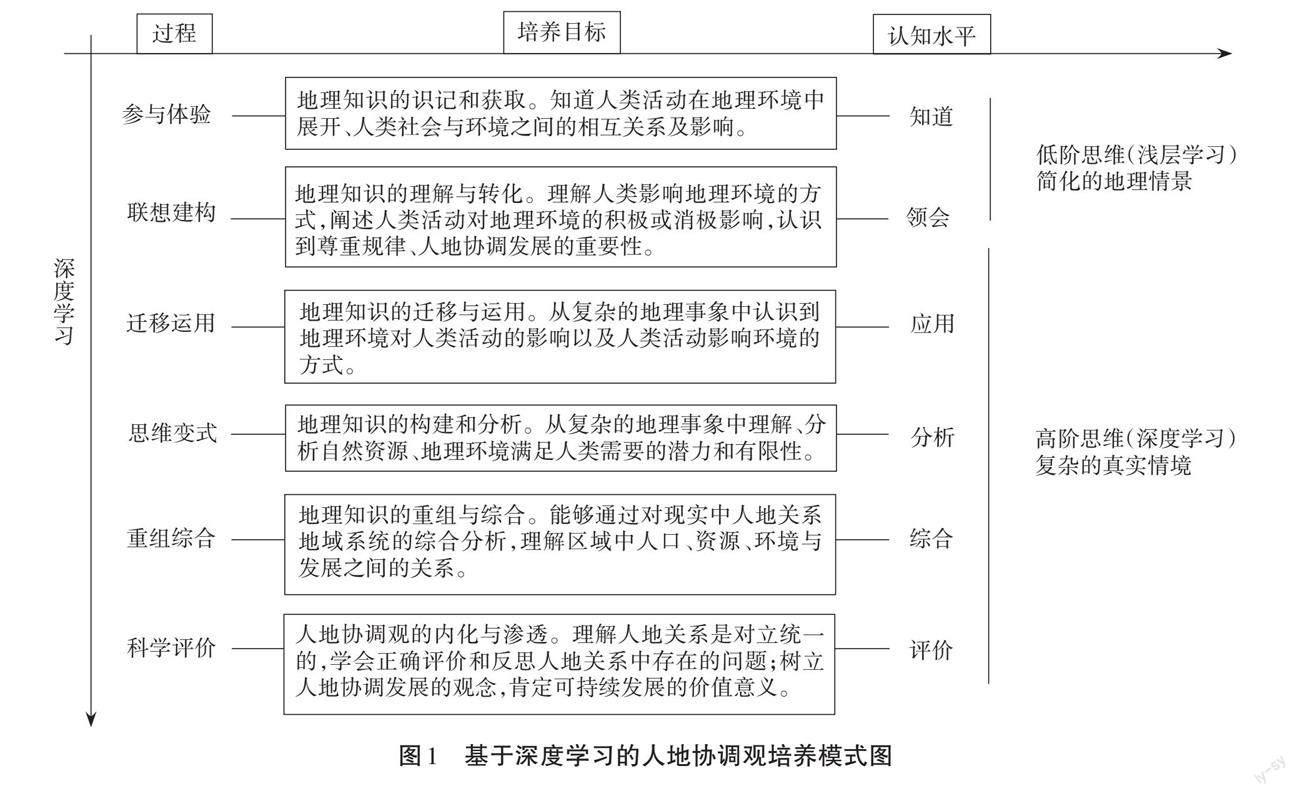

(三)基于深度學習的人地協調觀培養模式

基于深度學習對人地協調觀認知水平以及學習層次的能力指向進行分析,深度學習與中學地理教學中人地協調觀的培養之間可以建立起聯系,人地協調觀的培養可以通過進階式的深度學習來實現。教師在對人地協調觀的概念、發生機制、作用范圍、影響因素、價值意義等內容有全面認知的情況下,引導學生通過參與體驗、聯想構建、遷移運用、思維變式、重組綜合、科學評價的方式提升自身認知水平,從簡易的、淺層的思考逐漸轉化為能夠在復雜的現實情境中深層挖掘,進行批判性分析和創造性評價的高階思維(見圖1)。將深度學習運用于中學地理人地協調觀的培養具有優越性和可行性,同時這也是實現立德樹人目標、培育和發展中學生高階思維的必由之路。

二、以深度學習模式為依據的人地協調觀培養教學策略

(一)創設真實情境,形成對人地關系的深層認知

通過教學情境的創設可以使學生在學習的過程中獲得更加豐富、直觀的學習體驗,學生能夠通過對客觀事物的真切感知提高學習興趣和熱情,在可感知的情境中提高認知水平。要想真正實現以學生為主體的課堂教學,應在課堂教學中采用圖片、視頻以及文字資料等創設地理情境,引導學生在情境中發現問題、解決問題。情境在中學地理教學中具有全面調動學生的求知欲望、提高學生的問題意識及問題解決能力、培養學生的地理綜合思維能力、提高學生地理觀察力和地理實踐力等重要作用[7]。教師的教學不再局限于學生對地理知識的識記,而是要通過學生對地理知識的理解和轉化、遷移和運用、構建和分析、重組與綜合,最后實現人地協調、可持續發展等科學的世界觀與方法論的內化,實現對中學生人地協調觀的培養目標。

例如,在“地域文化與城鄉景觀”的教學中,教師可以選取學生熟悉的“加榜梯田”作為情境,以區域認知為平臺,促進學生人地協調觀的培養。教師可利用“加榜梯田”的相關圖文資料,引導學生根據所學的氣候、水文、土壤、植被等知識歸納梯田景觀的形成過程。以情境導入的形式讓學生從整體上形成對梯田這種景觀的初步印象,感知地域文化景觀的形成是人與地相互作用的結果。教師通過對區域的地形、地勢、氣候等自然地理環境的分析,讓學生明白地理環境對當地居民生產、生活的影響等。

(二)問題啟發思維,領悟人地關系的相互作用

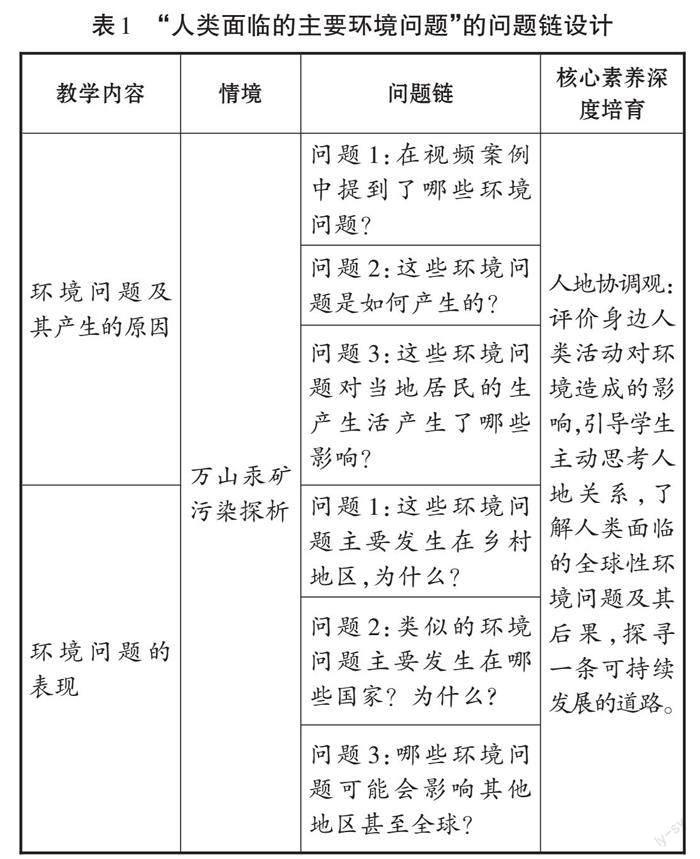

教師依據“發現(提出)問題→分析問題→解決問題”的一般步驟設計問題鏈。問題鏈的連續性和關聯性可以引導學生進行深度的探究和學習。學生通過問題引發認知沖突,利用已有的認知水平和知識結構進行問題探究,產生思維變式,圍繞教師提出的具有連貫性和層次性的問題鏈尋求問題解決方案,將新知識與原有的知識進行重組,實現從簡單思維向高階思維轉變的目標。

構建問題啟發式人地協調觀培養教學策略,可以從課前、課中、課后三個階段展開。課前,教師鼓勵學生積極進行預習,學生通過自主學習發現問題并整理問題。在課堂教學過程中,教師以中心問題為主線,串聯學生提出的典型問題,引導學生將地理學習中的重難點逐一攻破。課后,學生將在地理課堂上學到的知識遷移運用到生活實踐中,利用地理知識去解釋區域中的人口、資源與環境之間的相互作用關系,用綜合的方法分析現實生活中的人地關系,實現地理知識的重組與綜合。

如以“人類面臨的主要環境問題”為例,在課堂教學過程中,教師綜合學生列舉的問題,整理成問題鏈(見表1)。在學生進行問題探究時,教師引導學生從人地關系的視角思考問題,在問題解決的過程中讓學生理解人地關系是對立統一的,應學會正確評價和反思人與地在相互作用的過程中存在的問題,樹立人地協調發展觀。在集體深度探究學習的過程中,經過相互學習和查缺補漏,形成對人地協調觀更科學、透徹的理解。

(三)挖掘生活資源,牢固樹立人地關系意識

培養學生的人地協調觀,需要以生活為基礎。教師在地理教學的過程中,應當積極引導學生主動關注生活中的地理問題,幫助其尋找對策并解決生活中的人地關系問題,協調好人地關系,促進我國生態文明建設和可持續發展。

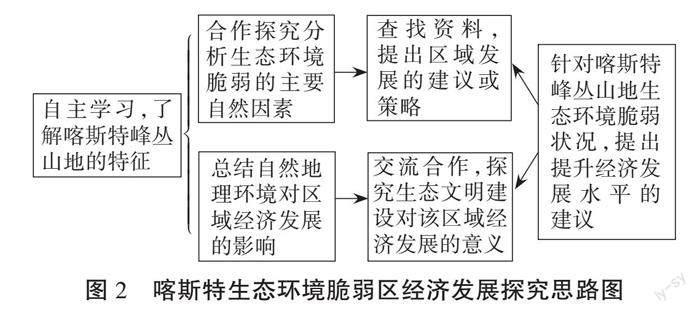

以“常見的地貌類型”為例,教師在教學過程中可以按照圖2展示的思路引導學生進行探究活動。在學生進行深度探究的過程中,教師通過給學生提供豐富的生活地理資源,開闊學生的思路,使學生能夠在獲取地理知識的同時,正確地看待人地關系,并能夠為協調人地關系建言獻策,為有效解決生活中的人地協調問題做好準備。

(四)實踐遷移運用,科學評價人地關系問題

人地協調觀的培養需要以區域認知、綜合思維和地理實踐力為平臺。教師應引導學生立足于區域,獲取區域認知的方法,采用時間和空間等綜合視角去觀察、分析區域,在實踐過程中了解區域的自然、人文條件,分析區域的發展現狀,綜合評價區域的發展水平,并為促進區域人地協調、可持續發展建言獻策。在深度探究的過程中,學生能夠學會正確分析、評價區域的人地關系問題,從而樹立人地協調發展的觀念。

例如,在“走向人地協調——可持續性發展”課堂教學結束后,教師可以組織學生開展鄉土地理實踐或者地理研學旅行。如首先帶領學生參觀朱砂古鎮的萬山汞礦工業遺產博物館、時空隧道、玻璃棧道、玻璃天橋等景點,讓學生深入探究萬山朱砂古鎮的發展歷史,了解當地的自然地理特征和人文地理特征。其次,分析當地的資源利用狀況、經濟發展現狀等,并通過小組合作等方式完成探究報告。最后,讓學生利用所學地理知識正確評價萬山朱砂古鎮當前的發展模式,并就如何促進該區域因地制宜發展經濟、城市建設等建言獻策。

三、總結

人地協調觀是地理學科核心素養的重要組成部分。基于深度學習的人地協調觀的培養模式,教師通過設計符合促進學生高階思維能力發展的教學目標,逐步讓學生的認知水平從低階思維轉向高階思維,在深度學習探索中完成對學生人地協調觀的培養。中學地理關于人地協調觀的培養可以通過情境創設、問題啟發、資料挖掘、實踐探究等教學策略來實現。在教學過程中,教師應當明確深度學習的教學目標,以學生為課堂主體構建深度學習的課堂,引導學生通過師生對話、小組合作探究、自主探究等形式發展自身的思維,逐步養成深度學習的習慣,實現認知水平從低階思維模式向高階思維模式的蛻變,形成人地協調發展的觀念并在生活中身體力行。同時,學生在地理課堂上掌握深度學習的方法,能充分利用認知,通過對知識的遷移運用、產生思維變式、對知識進行重組,形成自身的地理學習思維。這既有利于學生對理論知識的掌握,又能實現對學生的人地協調觀等核心素養的培育,讓人地協調觀的價值內化。

[ ? 參 ? 考 ? 文 ? 獻 ? ]

[1] ?王民.人地協調觀及其培養重點解析[J].地理教育,2017(6):4-6.

[2] ?張浩,吳秀娟.深度學習的內涵及認知理論基礎探析[J].中國電化教育,2012(10):7-11,21.

[3] ?劉雅慧,徐志梅,馬金玉.基于深度學習的地理區域認知教學探析[J].天津師范大學學報:基礎教育版,2019(1):68-71.

[4] ?中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準:2017年版2020年修訂[M].北京:人民教育出版社,2020.

[5] ?伍英.基于深度學習的中學地理區域認知教學策略研究[J].中學地理教學參考,2022(22):18-20.

[6] ?劉導.地理核心素養視域下深度學習的發展路徑與實施策略[J].中學地理教學參考,2022(21):23-27,57.

[7] ?李曉軍.基于高考評價體系的地理情境教學[J].中學地理教學參考,2021(22):16-18.

(責任編輯 陳 明)