臨江窯青花瓷紋飾的“立象盡意”表達研究

王占峰

摘 要:各地傳世民窯產品創新作為區域文化再造與推廣的重要形式載體,已成為地方政府文化軟實力打造與輸出的新方向。縱觀近年民窯復興熱潮,各地民窯在創新產品應對現代消費場景的設計過程中多有文化基因弱化、裝飾同質化的現象,后果是產品偏離本土文化內核而損傷民窯特色。以江西臨江窯青花瓷為例,探索青花瓷紋飾“象與意”的創造路徑并指導現代技藝創新是具有現實價值的。通過對臨江窯青花瓷紋飾的“物象設計”與“情感表達”的關系進行挖掘,提出兩項“物象”攝取創新路徑,兩項“情感”表達方法,以期為臨江窯青花瓷制瓷紋飾創新提供參考方向,為民窯現代產品文化基因傳承與創新再造提供理論基礎。

關鍵詞:立象盡意;臨江窯;青花瓷

臨江窯是明代中末期江西地區青花瓷燒造的重要民窯口。臨江窯古青花瓷器的裝飾特征凝聚著吉州制瓷匠人的智慧,這些富含文化意味的創造規律不僅指導了先前匠人的造物手法和技藝,也為區域文化(廬陵文化)的興盛奠定了物質根基。研究臨江窯古青花瓷的設計規律可以啟迪本土現代陶瓷產品創新的設計思維,為臨江古窯青花瓷器的現代產品延伸提供創新路徑,豐富中國傳統特色陶瓷設計的文化理念,對傳統民窯應對現代消費場景和文化基因傳承有著現實且積極的意義。

1 “立象盡意”的設計思想

千百年來,中國的制瓷匠人從未停止對陶瓷裝飾規律的思考。在臨江窯的青花瓷器物中,我們也看到這些瓷器表面富有美感、韻律和豐富象征意義的紋飾所呈現的人文精神與時代特征。當我們對青花瓷器物紋飾的設計理念展開溯源,會發現這些設計思想在中國傳統哲學體系中早有體現。《周易·易辭上》有載:“圣人立象以盡意,設卦以盡情偽,系辭焉以盡其言。變而通之以盡利,鼓之舞之以盡神。”[1]說明圣人通過獲取大自然之形象來表達與闡述事物間的聯系與發展規律,物象的創造即是“象”與“意”的虛實結合。由“象”到“意”體現了升華的心理訴求,“虛”即是由“象”而延伸發展出來的文化內涵[2]。陶瓷匠人在創造物象融入陶瓷裝飾的過程中,會充分思考物象所表達的人類情感,將包含情感信息的物象以內在精神傳達于觀者是陶瓷裝飾創作過程中的重要環節。

“立象盡意”的設計觀是我國古代手工藝體系的認知源頭,是基于中國傳統哲學背景的審美路徑。

“象”是指可被人類感知的一切形象,“意”指人類的情感、認知與思緒。“象”與“意”在根本上闡述了物我之間的感知關系。人類生而有情,通過借用物象傳達復雜情感是人類區別于其他生物體的重要特點。人通過“五感”對事物進行輸入、感知、評判與反饋,并逐漸形成共性認知標準,這是人們對“安適”情感需求所努力追尋的目標。“人終究不是一架計算機,除了合理地運用工具理性而外,他還要受到種種心靈的、感情的、愿望的、理想的乃至欲望的支配。”[3]正是因為人們對未知事物不確定性的認知,所以對美好事物的祈愿從未停止,并逐漸形成具有豐富內容的共同情感。當然,情感并不只是盲目的沖動,而且包含著評價性的內容,由于每個人對于物象和事物本身的理解存在偏差,對于特殊的情感表達,需要經過物象的轉換與流動從而被觀眾聯想與解讀。

如圖1所示,“立象”作為“盡意”物象感知維度的兩端,物象的設計者與使用者在感知維度上具有線性的共性認知基礎,由物的“形象”感知融匯于“思想”,并最終將“形象”結合“情感”進行抒發與表達。“外在的一切感性物態都與自身內在的情趣有著紛繁豐富的對應關系,與自身特定的心境相契合”[4],為藝術審美意象的產生提供了不竭的源泉,于是形成以“意象”為核心的設計創造理論。

2 “立象”——臨江窯青花瓷紋飾的形象創造

“立象”即為創造形象。臨江窯在明代中晚期大量燒造碗、盤、碟、盅等日用器物,以滿足大眾的日常生活需求。臨江窯青花瓷裝飾元素的攝取也經過了陶瓷匠人深刻的推敲與設計,以滿足大眾對器物的審美需求。臨江窯青花瓷的紋飾裝飾特點包含著其設計法則,蘊含著“立象盡意”的造物思想和產品生產策略。臨江窯青花瓷的形象創造之“立象”的路徑主要表現為兩個方面。

2.1 “敘事”以“立象”

陶瓷器物的紋飾作為具有象征意義的符號化視覺語言,在“賦形于意”的敘事過程中,使圖形具有了信息植入和信息表達的功能。“敘事可以理解為一種特定的看待世界的方式,它使世界變得有序和可以理解。”[5]臨江窯青花瓷紋飾的敘事線索也映射著明代中后期的歷史情境。在當時的社會背景下,人們對美好生活的向往愈加強烈,政治風氣的不清明讓有志趣的文人歸隱鄉里。如圖2,主題為“攜琴訪友”的青花瓷盤,畫面反映了文人雅士對風雅的生活情趣的向往,器物表面的云氣紋造型似如意,粗重豪放,畫面意境深遠并暗含思想抒發。在該件瓷器的敘事設計中,體現的是“以小見大”的敘事思維,繪制者強調了物象之間主次關系的統一性和畫面的故事性。瓷盤中描繪的物象在變化與動態中尋求統一和韻律的協調,并以此豐富器物所承載的文化內涵。敘事“語言”通過“物象”傳達出一種相互虛態的情感結構,但其內涵卻具有精確的指向性。

“世上的一切,不論是真正發生的事實,還是人們內心的不同體驗,都以某種敘事形式展現其存在,并通過敘事形式使各種觀念深入人心。”[6]臨江窯青花瓷服務于本土民眾的日常生活,對其紋飾進行藝術化處理是群眾對精神生活的訴求。人們通過青花瓷畫面的元素呈現、場景描繪等視覺信息,去探尋區域民俗、經濟形態、社會縮影等各種文化形式和歷史縮影的敘事。如圖3,青花纏枝蓮紋碗在視覺上給人端莊、內斂的敘事過程,迎合了文人為人處世的中庸之道,其雅致與悅目也順應了普通百姓對自然特征的崇尚和對吉祥寓意的追求。

敘事性為臨江窯青花瓷紋飾的創作提供了被世人感知的途徑,青花瓷紋飾的元素提取、整合、界定、勾勒的技藝展現在流程中,系統化地連接了各個事件和場景。從微觀視角來看臨江窯青花瓷的敘事方法,較多體現為視覺元素的重構,青花瓷紋飾繪制者有意識地分解原始表現物象的內部結構,使其“形神分離”,

繼而挖掘各個物象的敘事邏輯,基于對“象與意”的深入了解,創造出新的視覺形象,讓觀者在審美趣味與視覺感官中都產生新的認知和體驗,以此達到“立象”的目的。臨江窯青花瓷紋飾的物象分析是研究“敘事”立象的重要前提,一般從紋樣構成方面進行解讀。器物使用者對裝飾圖形進行解讀時,通常會以約定俗成的方式來感知物象所傳達出的真正內涵,現代社會與古代社會的歷史情境、政治語境差別較大,使用者無法站在古人的時代背景下感受紋飾所蘊含的真正含義。所以,現代臨江窯青花瓷紋飾的物象創新要根植當下時代背景,通過“話語表達”的方式多維度地分析受眾的心理需求,并最終通過以“物象承載思想”的方法,將所要表達的內涵以畫面敘事的方式呈現給使用者。

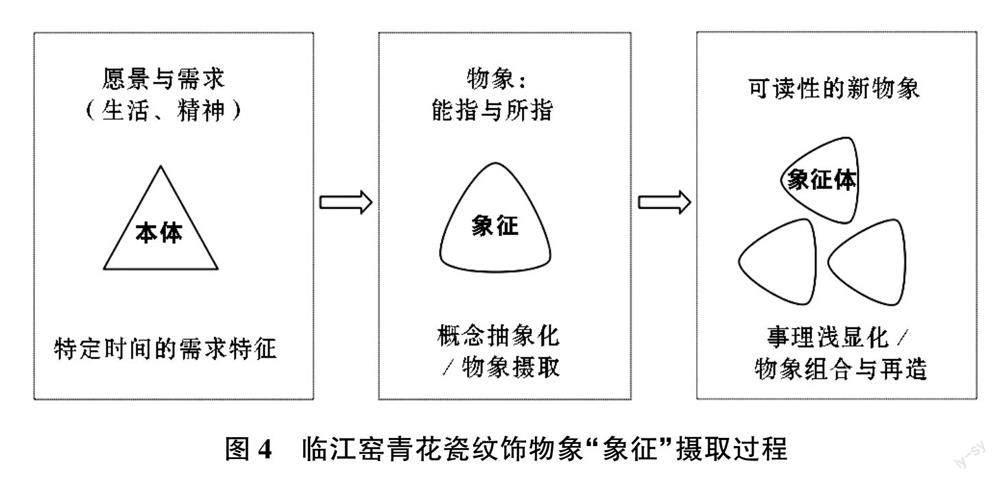

2.2 “象征”以“立象”

象征,是一種賦予具體可感的事物以某種抽象意義或不便直接表達的意義的表現手法。該手法是臨江窯青花瓷紋飾攝取與布局的常用創造手法之一。題材的攝取一般由“本體”和“象征體”兩部分構成,兩者之間的內蘊有相似性關聯,觀者能夠自然地從“本體”聯想到“象征體”,如圖4。荀粲說:“象外之意,系表之言,固蘊而不出矣。”“它永遠不是完全任意的,它不是空洞的,它在能指和所指之間有一種自然聯系的根基[7]。”

臨江窯青花瓷紋飾的“本體”與“象征體”一般以大眾生活為參考源,真實地表達人們現實生活的寫照及愿景。“聯想”作為“由此及彼”“推己及人”的重要創作途徑,可以使匠人所要表達的審美意趣通過象征的手法進行視覺表達。該表現手法可以將事物線索淺顯化與線性化,畫面變得可讀性強并且創造出特定的藝術意境,給人的感覺含蓄而微妙。例如臨江窯青花瓷的典型裝飾紋飾“喜報三元”(喜鵲),由喜鵲聯想到吉祥、好運、喜事等,內在聯系由畫面解讀至觀者,感受自然生發而流動。臨江窯青花瓷紋飾象征手法可以分為兩類:一種是對“符號”的意向象征,主要通過可被感知的符號化圖形傳達富有內蘊的思想情感。例如,用連續的“龜背紋”象征長壽,用連續的“回紋”象征連綿不斷和吉利永長等。另一種手法是注重“意境”的象征性,注重氛圍的營造,將紋飾融合器物形態,對情感與哲思具有指向性表達意圖,例如青花瓷紋飾“攜琴訪友”等充滿意境的裝飾題材,有浪漫、飄逸、含韻的情感抒發,更有“無聲勝有聲”的哲學意境。作為器物的使用者,他們不需要過度解讀器物所承載的藝術符號,便可通過視覺傳達的方式感悟到對“美好愿景”和“人生境界”的訴求。

3 “盡意”——臨江窯青花瓷紋飾的情感設計表達

“盡意”即為抒發情感。狄德羅說:“沒有情感,則無論道德文章就都不足觀了,美術就回到了幼稚的狀態,道德也就式微了。”[8]這句話說明情感設計對于造物文明的重要性。《周易略例·明象篇》有述:“故立象以盡意,而象可忘也。重畫以盡情,而畫可忘也。”[9]這句話說明了物象所承載的情感對于接收者的影響過程。陶瓷手藝人在對陶瓷裝飾進行思考時,將情感賦予了器物的裝飾表現,激發了使用者的情感反饋,這是瓷器造物過程中的情感設計。

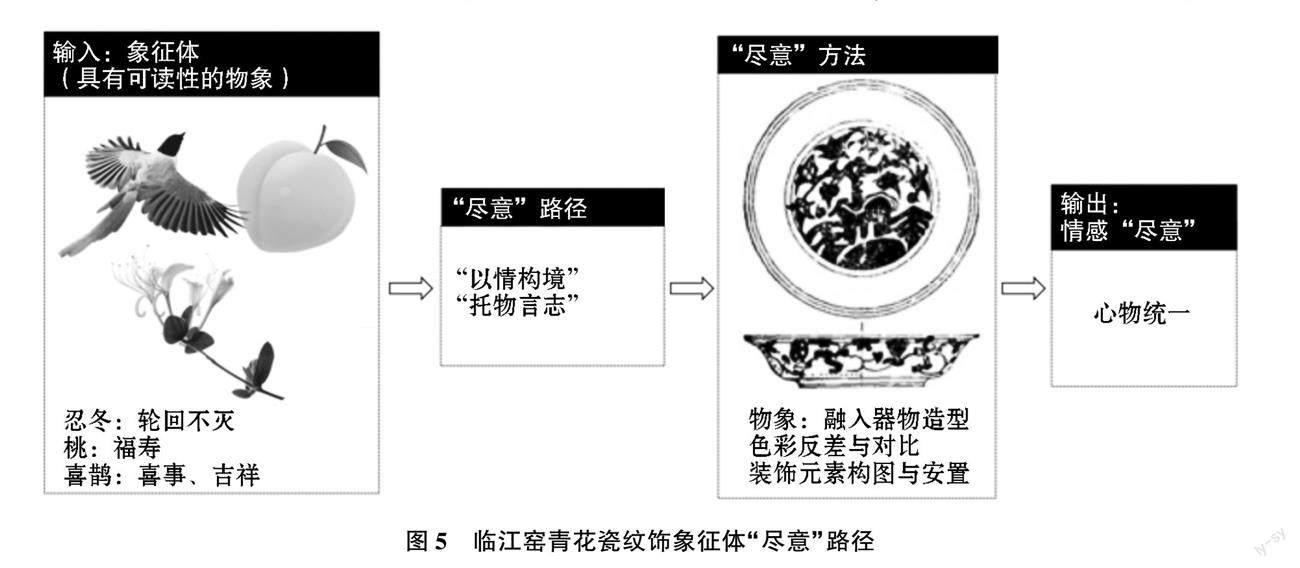

臨江窯青花瓷紋飾的情感化設計是通過紋飾融入造型、色彩反差與對比、裝飾元素構圖與安置等方面的思考而實現的。將情感融入瓷器裝飾中,使用者可以通過視覺接收裝飾信息并產生情感反饋,甚至得到精神的共鳴,這種將情感融入裝飾元素并輸出表達的裝飾設計理念,正是“立象盡意”表達中的一個環節。下文將通過“以情構境”和“托物言志”兩個方面來闡述“盡意”的表達。

3.1 “以情構境”情感表達路徑

臨江窯青花瓷紋飾中多有“以情構境”的情感表達方式,這是青花瓷匠人將創作意圖由客觀物象引入主觀意向的一個關鍵環節。如圖5所示,從臨江窯青花瓷象征體的“盡意”路徑表達中,我們可以得知“物象”與“情感”的內在聯系與信息傳遞的過程。通過將有限的客觀物象描繪轉換為無限的主觀情思,為臨江窯青花瓷紋飾的元素攝取提供了廣闊的通道,也給使用者展開豐富的想象空間,形成“拋磚引玉”的作用。

臨江窯青花瓷紋飾,無論是幾何紋樣還是故事題材,都是以多種客觀形象元素為集合體的表現方式。但是眾多的題材和千變萬化的形象如何才能“盡意”,使制瓷匠人與使用者達成情感的共鳴呢?《詩品》有云:“氣之動物,物之感人。”[10]在青花瓷紋飾的創作過程中,不同形象元素代表著特殊的文化含義,比如“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的蓮花,這一要素蘊含了獨特的文化寓意,并在形象上具備了表達裝飾之意的功能。

使用者對瓷器紋飾意象的反應并不是對物象元素的簡單納入與吸收,也不是各種形象在腦海中疊加、處理的總和,而是心與物的有機化合后,基于對當前事物的認知整合成的主觀意識產物,是“心物統一的整個系統”[11]。如圖6,臨江窯纏枝蓮法螺弦紋青花碗的情感表達路徑如下:“纏枝蓮紋”與“法螺紋”是佛教紋飾題材,因具有吉祥寓意被廣泛應用。明代中末期,吉安府佛教復興,出現“佛儒融合”“荊杏雙修”的局面,這與當時政治黑暗,士大夫仕途失意回歸鄉里,專注于教化工作有密切的關系。文人將精神寄托于宗教,相應的紋飾元素與題材便在器物上有了呈現的途徑。人們期盼吉祥如纏枝蓮般連綿不斷,生生不息,期望瑞象常駐。意象通過民俗文化融入匠人的思想與情感,在心理內容與形式的相互作用下,引導創作形象生成。使用者通過聯想、推理、認同等心理過程,去感知紋樣所蘊含的思想與情感。裝飾的形象、文字或幾何圖形作為中介角色,將形象、意象向器物“盡意”轉化,完成了對使用者主觀意識“情與境匯,意與象通”的目的,是為“以情構境”的情感表達路徑。

3.2 “托物言志”情感表達路徑

所謂托物言志,也稱“寄意于物”,臨江窯青花瓷紋飾的畫面詮釋多采用此種情感表達方式。

匠人善于在瓷器紋飾中挖掘“物象”與“情感”的內在聯系,用一種具象的物象或元素來象征具有精神、思想、情感、品格等意義的事物。比如臨江窯青花瓷紋飾中常有的梅花圖樣,因象征“傲然不屈”的崇高精神而被廣泛應用,再比如陸游詩中的梅花:“驛外斷橋邊,寂寞開無主。已是黃昏獨自愁,更著風和雨。”描繪了梅花生不逢時的境況并為后續詩句中“無意苦爭春,一任群芳妒”的“言志”打下基礎。王國維說,“以我觀物,故物皆著我之色彩”[12],梅花的形象具體而生動,所傳達的情感深厚而雋永,器物的紋飾攜著文化屬性撲面而來,令人產生無限的遐想空間。

臨江窯青花瓷紋飾“托物言志”的情感表達路徑主要表現為以下兩個方面:一是挖掘“物象”與“情感”的相同點或相似點;二是“情感”要以“物象”的特點為描述核心。托爾斯泰在《什么是藝術》中提到“藝術是情感的表達與感染”[13]。青花瓷紋飾中的元素要有可被辨識的輪廓,啟迪觀者的情感反饋,使其得到精神上的滿足。由此可知,器物紋飾的情感表達路徑要以特定的文化視角對物象進行解讀。匠人將對現實世界的感受和思考寄托于物,并對物象形態進行提煉與概括,通過“盡意”的情感表達方式傳遞給觀者,激發觀者的聯想,從而產生共鳴的情感應答。此外,器物裝飾從情感出發,所攝取的“物象”要與“情志”有相通、相似之處。比如臨江窯青花瓷的“云龍紋”“獅子戲球”“奔馬”“魚樂”“荷塘鴛鴦”等紋飾,瓷繪匠人以大眾對美好生活的向往和對吉祥征兆的期許為“情志”依托,將喜聞樂見的民俗故事題材中的物象進行提取并運用其中。“云龍紋”所暗含的吉祥富貴之意、“獅子戲球”對財源廣進的暗示、奔馬紋飾的發奮馳騁之象、魚紋所代表的富貴有余之象征、鴛鴦紋的夫妻同心的祝愿等積極情感輸出給觀者帶來無盡的遐想。

4 結語

在“立象盡意”的傳統設計思想的指導作用下,可以逐步豐富中國傳統民窯獨特的“意境”創作理論。傳統民窯產品對“意境”的追求,使得現代陶瓷器物的創新中更具有地域文化特色,避免產品均質化、同質化、圖案化的設計趨向,從而驅動陶瓷生產設計者去充分挖掘產品的“本原性”,設計出可以與現代人產生情感共鳴的陶瓷產品。

作為一種設計智慧,“立象盡意”會在陶瓷設計中表現出極強的生命力,為設計者篩選出帶有意向指向性的設計素材,為產品滿足客戶情感需求架起橋梁。斯密說“仁愛更多地只是表現為一種善意”[14],當民窯的產品帶著情感溫度重新回歸大眾視野,服務大眾生活,那么陶瓷藝術的文化和技藝會自然得到傳承。因此,筆者認為,現代民窯文化與技藝的傳承與傳播者,應該充分重視現代人們的內心情感需求,通過對器物造型、紋飾、釉色等特點的把握,設計貼近人們生活、體現時代風貌的現代民窯器物。他們還應該成為深度學習者,探索不同背景與生活形態的人群需求,讓生產的器物符合“立象盡意”的創造理念,為本土民窯文化、技藝的傳承探索創新思路。

參考文獻

[1]劉綱紀.周易美學[M].長沙:湖南教育出版社,1992:275.

[2]石平林.論立象盡意與文化內涵關聯的重要性[J].語文教學與研究,2018(14):10-11.

[3]何兆武.對歷史學的若干反思[J].史學理論研究,1996(2):36-43.

[4]常新,趙伯飛.敘事的藝術與藝術的敘事:對原始彩陶審美意象的民族學考察[J].民族學與人類學,2009(3):122.

[5]拉波特,奧弗林.社會文化人類學的關鍵概念[M].鮑雯妍,張亞輝,譯.北京:華夏出版社,2005:245.

[6]周清平.電視敘事論[J].創作與評論,2014(10):79-84.

[7]托多羅夫.象征理論[M].王國卿,譯.北京:商務印書館,2004:3.

[8]狄德羅.狄德羅哲學選集[M].汪天驥,陳修齋,王太慶,譯.北京:商務印書館,1983:2.

[9]胡真.國學經典導讀[M].北京:中國中醫藥出版社,2019:110

[10]鐘嶸.詩品[M].鄭州:中州古籍出版社,2010:31.

[11]邱明正.審美心理學[M].上海:復旦大學出版社,1993:82.

[12]劉少坤,王立娟,董方旭.國學經典選注[M].北京:北京理工大學出版社,2019:400

[13]徐恒醇.設計美學概論[M].北京:北京大學出版社,2016:19.

[14]麥吉爾.世界哲學寶庫:世界225篇哲學名著述評[M].北京:中國廣播電視出版社,1991:563.

(責任編輯:劉 麗)