“中國的第五大發明”

葉梓

提起中國的四大發明,大家都會搶答道:“造紙術、指南針、火藥、活字印刷術!”那你知道“中國的第五大發明”嗎?那就是于2016 年入選《聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄》的“二十四節氣”。

“春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連。秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”這首28 個字的《二十四節氣歌》蘊含了中華民族千百年的智慧,體現了高度的農耕文明,在國際氣象界被譽為“中國第五大發明”。

中國是世界上少數幾個農業文明的起源地之一,主要的農業區分布在黃河流域。早在距今一萬年左右的新石器時代,我們的祖先就馴化了水稻和小米等作物,通過先進的農耕文明觀察物候和物象,再通過發達的天文學觀測太陽的運行、推算節氣時間,結合對天文、物象的觀察,前人終于總結出可以反映黃河農耕文明的二十四節氣。雖然二十四節氣的誕生是在黃河流域,加之中國幅員遼闊,各地氣候有所差異,但它在空間和時間上仍具有很大的普適性,至今還深刻影響著南北方農民朋友的耕種習慣,也影響著我們對天氣的認識。

兩者的誕生地雖然不完全一樣,但也都是誕生在當年黃河文明誕生的地方。按照傳統歷法,一年有十二個月,每月兩個節氣,每個節氣有三候,每候為五日,如此,共計二十四節氣、七十二候,每候都有動物、植物、天氣等隨季節變化的周期性自然現象,這些現象稱“物候”。據說,物候最早誕生于夏朝,但夏朝沒有文字記載,最早的完整記載見于《逸周書·時訓解》。例如,立春第一候為“東風解凍”,第二候為“蟄蟲始振”,第三候為“魚陟負冰”。

流傳較廣的《冬季九九歌》:“一九二九,不出手。三九四九,冰上走。五九六九,河邊插柳。七九河開,八九雁來。九九加一九,耕牛遍地走。”

立春是二十四節氣中的第一個節氣,是春天到來的前奏。不過,立春之后也不是立刻就能春暖花開,而要提防春寒料峭。

隨著氣溫的回升,春耕也要提上日程。在古時,立春這一天皇帝也要親自扶犁耕種,以進行勸課農桑、祈盼豐年。

北方地區的人們會在立春這一天吃春餅、啃蘿卜,南方地區的人們則吃春卷,皆寓意“咬春”。

“春雷響,萬物長。”驚蟄是反映自然物候現象的一個節氣。動物在入冬時潛伏在土中或洞中不食不動的狀態稱為蟄,春雷驚醒蟄居的動物稱為驚。

當然,這是一種較為生動的說法,其實蟄居的動物并不是被春雷驚醒的,使其結束冬眠的主要原因是天氣變暖。

驚蟄過后,南北方的春意差別更加明顯,南方部分地區已經融融春光,而北方部分地區還在力爭“0℃以上”。

顧名思義,雨水是反映降水現象的節氣之一。雨水常處于“七九”,冰河逐漸融化,貴如油的春雨在此時“醞釀”,只待節氣一到,便灑向大地。

氣溫回升,降水增加,適宜的溫度和濕度使雨水成為一個充滿生機的節氣,古人留下了許多關于春雨的優美詩句:“好雨知時節,當春乃發生。”“天街小雨潤如酥,草色遙看近卻無。”

分者,半也。春分日,一為春季九十日之半;二為太陽直射赤道,晝夜等分。

春分之后,太陽直射點向北移,北半球開始晝變長夜變短,南半球則相反。值得一提的是,北半球將出現極晝現象,南半球將出現極夜現象。另外,天氣變化明顯,風沙、倒春寒、春旱等天氣和氣候將輪番登場。

清明,既是節氣,也是節日,蘊含著自然和人文兩種內涵,既有著“種瓜點豆”的指示作用,也承載著人們對祖先的思時之敬。

我國幅員遼闊,各地清明時節的氣候特點也不盡相同。江南地區自然是雨紛紛,華南地區因臨近海洋有較大降水,黃淮平原以北則降水較少,北方地區則干燥多風。因此,各地區將緊鑼密鼓地開展灌溉、防寒、播種等一系列農事活動。除此之外,各地還有掃墓祭祖、踏青等習俗。

來自“雨生百谷”之說。另有傳說,黃帝因倉頡創造文字而“天降谷子雨”,從此便有了“谷雨”節。

俗話說:“清明斷雪,谷雨斷霜。”谷雨后,氣溫升高加快,降雨量增加,光照充足,是谷物、棉花等作物種植和生長的重要時期。另外,享有盛譽的雨前茶說的就是谷雨時節采制的春茶。

谷雨時節,喝雨前茶、食香椿、賞牡丹、祭祀文祖倉頡的習俗廣為流傳。

立夏:萬物生長盛夏始

這是夏季的第一個節氣,也叫“春盡日”。立夏過后,各地氣溫明顯升高,降雨量增多,夏收作物進入生長后期,冬小麥揚花灌漿,各類農作物長勢旺盛。

歷朝歷代都非常重視立夏。周朝時,帝王要親率文武百官到郊外“迎夏”,漢代亦沿襲此俗,且君臣一律穿朱色禮服,此后的宋、明、清均有相關風俗,以表達人們對傳統文化的尊崇和美好生活的期許。

小滿,其含義是從小滿開始,北方的大麥、冬小麥等夏熟作物籽粒開始灌漿飽滿,但還沒有成熟,只是“小滿”而已,距收獲還有一段時間。另外,還有人將“滿”賦予新的寓意,用其形容雨水的盈缺。“小滿不滿,干斷田坎”等諺語都是在強調小滿節氣時田地蓄水的重要性。

后來,人們也常用“小得盈滿”形容知足常樂的心境。

這是一個忙著播種,也忙著收獲的節氣。“芒”是指大麥、小麥等有芒作物成熟,人們開始搶收;“種”則指谷、黍等作物的播種。因此,芒種是夏收夏種的關鍵時節。

提起芒種,不得不說梅雨。芒種后期,長江流域會出現較長時間的陰雨天氣,因正值梅子黃熟,故稱梅雨。這個時期的暴雨易引發洪水災害,而若這期間沒有連續性降水,則稱為空梅,意味著該地區有可能出現嚴重的夏旱。

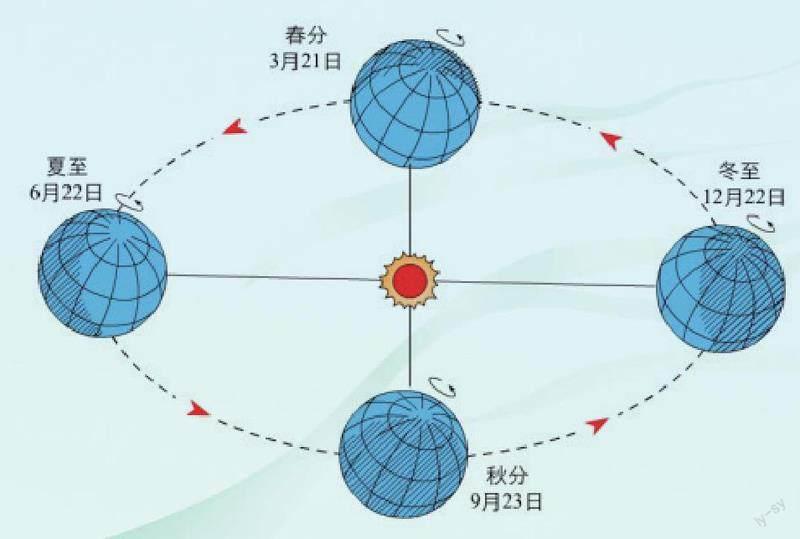

不斷北移的太陽直射點終于“走”到了北回歸線,北回歸線附近的地區會出現“立竿無影”的神奇現象。這一天,北半球迎來白晝最長、夜晚最短的一天,此后,太陽直射點便開始走“回頭路”,不斷南移,北半球逐漸晝變短夜變長。

夏至距離悶熱的“三伏天”還有28 天左右,高溫、雷雨天氣也將接連而至。人們會在夏至日吃面條、粽子等食物。