懸索橋纜索體系轉換施工方案研究

摘要 某鋼桁構懸索橋換索工程,注意圍繞纜索體系轉換帶來的索力影響,加強換索施工方案比選。文章基于工程應用,介紹相關纜索體系轉換工藝、纜索置換施工方案比選等技術內容。案例比選結果:由跨中向1/4跨處交替張拉(方案三),其加力梁受力和下撓量均顯著低于其他方案,因此確定以該方案進行換索施工。

關鍵詞 懸索橋;纜索;體系轉換;施工方案;比選研究

中圖分類號 U448.25文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2023)23-0133-03

0 引言

懸索橋纜索體系施工轉換,一直是該型橋梁施工工藝研究和現場施工安全控制重視的一個技術內容,某鋼桁構懸索橋換索工程基于換索操作流程,圍繞纜索體系轉換帶來的索力影響,加強換索施工方案比選,用優選方案進行施工,較好保證了工程施工安全,如期完成任務。這里基于工程應用,介紹相關纜索體系轉換工藝以及纜索置換施工方案比選等技術內容,希望為懸索橋纜索體系轉換施工方案制定和選擇應用提供技術參考。

1 工程概況

某鋼桁構懸索橋,跨度配置46 m+120 m+34 m 。纜索為直徑15.20 mm鋼絞線,主纜為10根φ15.20 mm的平行鋼絞線,采取預應力抗滑樁和重力式錨碇相結合的倒“L”式復合錨碇。原橋面采取“雉碟形”的異性正交鋼橋面板,采取16a槽鋼縱梁,縱梁鋪焊厚度1 cm鋼板,板上橫向焊接防滑鋼筋,筋上鋪厚度1.5 cm瀝青砂發揮防銹作用。塔柱采取等截面三角形鋼管混凝土桁構,單塔柱斷面為內填C40混凝土的φ400×6圓鋼管,外包厚10 cm的C40混凝土構成復合結構。3根塔柱通過腹桿連接,腹桿為φ200×6鋼管混凝土結構。橋梁所在地區降水量大、濕度高。橋檢報告顯示,主纜和上下游兩側以及主纜內外均嚴重存在銹蝕病害,雖然纜索表面銹跡可以被清除,但內部鋼絞線銹蝕卻修復較難,而且雨水的侵蝕會在若干年后加劇主纜的銹蝕程度,單憑涂抹保護層已不足以持續維持主纜安全。主纜承載力檢算的系數最小值是0.75。一側邊跨的上游側有2根纜索松弛受力比較小,3根纜索基本松弛不受力。另一側邊跨有4根纜索松弛不受力,3根纜索松弛受力比較小,因此有必要更換主纜。

2 有限元模型

為了分析不同施工場景下各結構部件受力情況,應用懸索橋非線性分析系統,建立橋梁有限元分析模型。模型中包括纜索、主纜、橋塔、加力梁和千斤頂。主纜以空間分段懸鏈線索單元進行模擬,加勁梁和橋塔以離散空間梁單元進行模擬,纜索以桿單元和索單元模擬,千斤頂則以桿單元進行模擬。

3 換索裝置與操作流程

3.1 換索裝置

在原纜索基礎上拆卸原U形拉桿,并裝配新直拉桿,將架高后主纜和原纜索連接在一起,實現了體系轉換。完成轉換后,可以通過調整U形拉桿的長度,實現纜索力的轉換。

3.2 換索流程

3.2.1 工前準備

(1)在更換索之前,需要對全橋的索力、線型、塔肢偏位等開展測量。此時需要對全橋進行臨時交通封閉,需要對橋塔、混凝土橋面板、主跨鋼梁以及邊跨混凝土梁等部位做病害檢查,修復混凝土裂隙和其他病害,高強度螺栓松動要更換等。

(2)錨具以及減振器處理。拆卸斜拉索減振器,清理梁端錨管,主要清理去除錨管填充物。

(3)在更換索之前,必須先清理去除舊索錨上的雜物、油脂等,清理浮銹,然后進行除銹處理。查驗錨具螺紋有否存在損傷,如有損傷則需進行打磨處理。

(4)準備作業機械,進行必要的技術和安全交底。

3.2.2 體系轉換工藝流程

索纜新舊體系轉換工藝流程:

(1)索塔封頂以前,裝配塔頂門架、索鞍底板、邊跨貓道承重索預置件。

(2)澆筑錨碇立柱之前,裝配邊跨貓道和散索套的預設件。

(3)架設檢測標線,裝配塔頂門架、主索鞍以及散索套。

(4)裝配中跨腳手架支架和邊跨貓道,架設支架平臺和貓道。

(5)裝配起重機和牽引裝備,裝配導向滾輪。

(6)調節主索鞍后仰量和給予臨時固定。

(7)裝配和調節基準索股,開展整形、提升、橫移以及入鞍操作,以型鋼錨固系統實施調股。

(8)裝配其余索股構成主纜,調節主纜線型。

(9)裝配鋅塊壓緊鞍蓋,拆卸索鞍臨時約束。

(10)推頂主索鞍,調節主纜線型至設計空纜狀態。

(11)拆卸起重牽引裝置和塔頂門架。

(12)索夾位置放樣,裝配中跨索夾和邊跨無纜索夾。

(13)按照既定的施工順序,拆除原有的U形拉桿,裝配直拉桿,并將原有的纜索逐根安裝到新主纜上,這個過程需要分階段頂推索鞍,以完成新老索纜體系的轉換。首輪置換纜索主要以控制張力為主。

(14)調整纜索的設計張力、主纜的線形和橋面線型,以符合要求。多輪次的調節纜索以控制張拉長度為主。

(15)進行主纜、直拉桿的防腐和舊纜的拆除施工。

(16)進行頂板、錨碇前墻和混凝土鞍罩以及避雷系統的施工。

(17)拆除支架和貓道。

3.2.3 更換纜索

完成主纜緊纜及調節操作后,開始索夾位放樣和安裝,接著進行轉換纜索體系操作,所有纜索均通過直拉桿與原纜索相連。更換纜索的具體步驟如下:

(1)索夾定位、裝配纜索拉桿及索夾。

(2)新舊主纜線形復測,計算至主纜中心線至纜索上錨頭距離,確定無應力直拉桿下料長度。

(3)拆卸原U形拉桿,裝配新直拉桿。

(4)強化對橋面線型的監控量測,如發現異常情況,應馬上停止操作,查明原因并處理合格后再進行。當全橋吊拉桿更換完畢后,再進行原主纜的拆除工作[1]。

4 換索施工方案比選

4.1 比選原則

為了保證纜索置換和張拉過程的有效性和操作安全,需要選擇一種合理的置換工序。其原則有以下幾點:首先要確保新舊主纜的最大張力,尤其是舊纜的安全系數,在合理范圍內;其次要控制新舊纜索的最小和最大張力,避免發生纜索不受力或索力變化過大等情況。還要保證張拉過程中纜索張力變化不宜過大;最后考慮加勁梁受力和主塔受力等因素以及加力梁整體向下移位的空間是否有限。在實際施工過程中,由于各種原因,部分控制指標可能會偏離理論分析,因此還需要及時采取措施進行偏差調整。施工中難免會發生一些偏差,需要及時采用措施進行調整。

4.2 方案比選

纜索張拉及體系轉換多采取從兩側主塔節段向跨中推進或從跨中節段向兩側主塔推進的施工方法,以確保兩側橋塔受力均勻和施工方便。在遵循這一原則的基礎上,還需綜合考慮吊裝加力梁的對稱性,因此通常分為對稱與非對稱裝配兩種方式。大多數懸索橋采用對稱裝配方式,而一些特殊情況下則采取非對稱裝配方式,初始安裝時可以按非對稱方式進行,隨后兩側逐步恢復平衡,再開展對稱裝配。

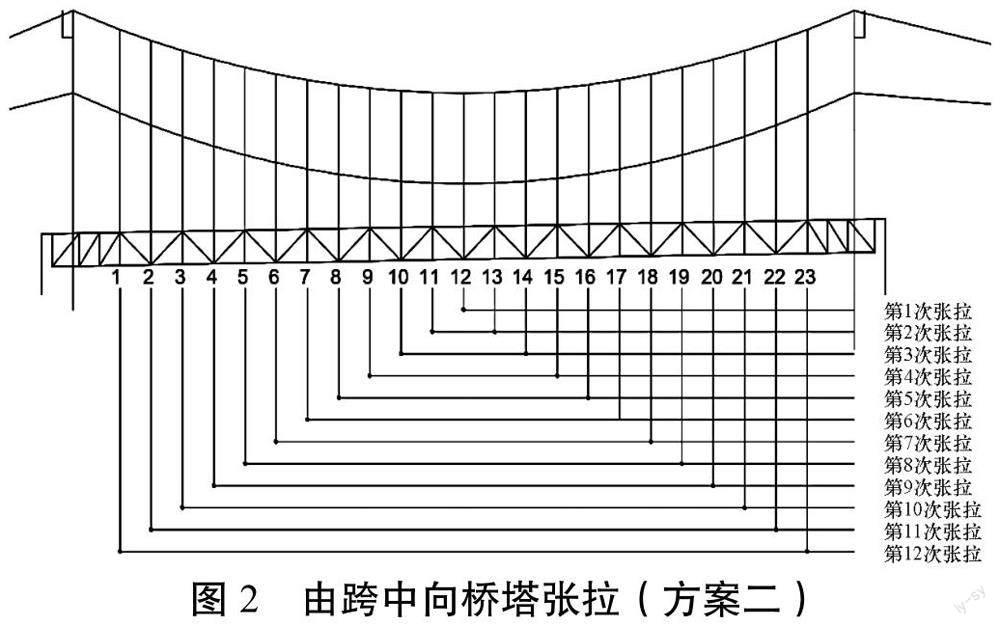

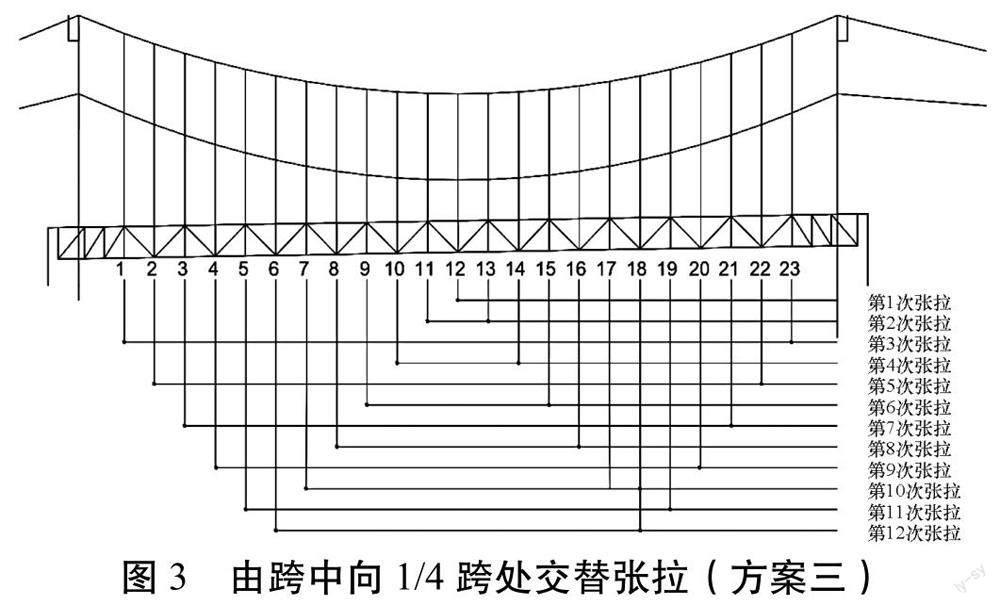

該工程在分析階段,按照常規思路,對2種施工方案進行了分析。方案一是從兩則主塔向跨中推進的施工方案(如圖1所示);方案二是從跨中向兩側主塔推進的施工方案(如圖2所示)。通過比較各項參數,最終確定由跨中向主塔推進的方案三更優。案例實施跨中支架體系轉換,基本不受作業面和施工順序限制,在可以增加作業面的基礎上,設定同時由橋塔和跨中向1/4跨開展張拉方案(如圖3所示)。通過比較,此方案比前2種方案的施工中結構受力更合理,因此方案三優于前兩種方案[2]。

4.3 結果分析

4.3.1 舊纜索內應力分析

舊纜索由2部分構成,第1部分是平行的鋼絲繩纜索,它的結構與原始纜索相似,但狀況較好,可以在整個操作過程中不更換。第2部分是連接舊主纜U形螺桿,根據檢測數據和現場情況,發現U形螺桿受到了極端氣候和潮濕環境的影響,大部分已經嚴重腐蝕,導致其結構受力截面減小,施工時需要防止舊索在轉換體系過程中影響其他未更換纜索U形螺桿的受力。

下面通過模擬分析,探討3種施工方案對纜索U形螺桿的應力影響。通過對3種方案模擬分析,把握轉換體系過程中舊索U形螺桿內應力變化情況。分析顯示,不同施工方案中,舊索的U形螺桿受力呈現出相似的特征。在方案一中,新舊索纜轉換體系過程中,四分之一跨處的索力明顯增加,最大索力是原索力4倍以上,不利于結構應力控制。在方案二中,盡管最大索力比方案一小,但變化較為劇烈,也不利于結構應力控制。方案三是在前述兩方案基礎上的優化方案,采取多作業面施工,盡可能避免了索力變化劇烈、個別索力過大問題。同類體系轉換作業,增加作業面的方式能夠有效降低施工中索力高于成橋狀態,對施工安全控制非常有利。

4.3.2 舊主纜內應力分析

主纜是懸索橋的關鍵部件,一旦主纜發生斷裂,將會導致整個橋系傾覆。舊主纜腐蝕較為嚴重,在改造工程前期,還需要舊主纜承受作業載荷以及轉換體系過程中的應力波動,因此對于改造施工作業,一定程度存在著安全隱患。因此在舊橋加固和新舊索纜體系轉換操作方案分析中,要首先考慮舊主纜的應力安全問題。

體系轉換操作中舊索纜最大內部應力變化如圖4所示。分析顯示,在方案一的轉換過程中,從橋塔向跨中的推進操作階段,舊主纜內部應力明顯呈現上升趨勢,而在后續換索操作階段,其內部應力則呈現明顯下降趨勢。這種情況不利于舊索纜的索力控制。方案三相較于方案一和方案二,其主纜內部應力變化相對更均勻、更緩和一些。此外從圖中可以發現,方案三的主纜內部應力變化更近于直線,而方案二則呈現先緩后急過程,且主纜內部應力變化不夠均勻。在單個工況下,方案二的主纜內應力變化量要大于方案三。綜合考慮前述因素,方案三的主纜內部應力模擬結果最佳[3]。

4.3.3 加力梁內應力分析

該工程前期已經完成了加力梁耐候鋼加固養護工作量,因此目前其結構狀態相對良好,未發現存在明顯的結構屈曲和局域損壞。該次施工原加力梁結構不變,僅在轉換新舊結構體系時,將舊主纜受力轉換至新主纜,從加力梁結構應力和形變看,也是方案三表現出明顯優勢。在施工操作中,方案三加力梁受力比較小,加力梁下撓量顯著低于其他方案,施工過程更為安全,綜合考慮作業中新舊結構的安全性,確定方案三為優化可行方案。

5 結語

結合案例工程應用,進行了懸索橋纜索體系轉換工藝以及施工方案比選研究。

(1)介紹了換索裝置與操作流程。換索裝置即在原纜索基礎上拆卸原U形拉桿并裝配新直拉桿,將架高后主纜和原纜索連接在一起,實現了體系轉換。完成轉換后,可以通過調整U形拉桿的長度,實現纜索力的轉換;體系轉換包括17個技術環節;更換纜索包括4個步驟。

(2)介紹了換索施工方案比選過程和分析結果。主要比選原則包括確保新舊主纜的最小和最大安全張力在合理范圍內,注意加力梁應力應變分析;案例應用有限元模擬計算進行纜索內應力分析,案例分析顯示,由跨中向1/4跨處交替張拉(方案三)其加力梁受力和下撓量均顯著低于其他方案(由橋塔向跨中張拉(方案一)和由跨中向橋塔張拉(方案二)),因此確定以該方案進行換索施工。該文要點對懸索橋換纜工程中的纜索體系轉換施工方案選擇及現場施工應用,有一定技術參考意義。

參考文獻

[1]謝峰. 山區鋼桁加勁梁懸索橋加固設計方法研究[D]. 重慶:重慶交通大學, 2015.

[2]解玉俠. 懸索橋錨碇系統腐蝕狀況評估與對策研究[D]. 重慶:重慶交通大學, 2013.

[3]劉建兵. 懸索橋吊拉組合加固技術研究[D]. 重慶:重慶交通大學, 2011.

收稿日期:2023-09-19

作者簡介:肖德理(1984—),男,本科,一級建造師,從事公路橋梁相關工作。