公路工程防護(hù)網(wǎng)施工技術(shù)方案比較與施工組織分析

裴巧巧 申鐵軍

摘要 文章首先詳細(xì)分析了高位危巖群的地質(zhì)情況;其次對(duì)其進(jìn)行穩(wěn)定性分析,在此基礎(chǔ)上,提出了三種治理方案,從技術(shù)角度、工期影響、治理效果三個(gè)方面進(jìn)行比較分析,從而得出最優(yōu)方案;最后合工程實(shí)例,對(duì)張口式簾式防護(hù)網(wǎng)、被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)、主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)的施工組織進(jìn)行了分析。研究表明,采用的綜合防護(hù)體系有效地對(duì)落石進(jìn)行了防護(hù),達(dá)到了安全防護(hù)目的,且工程量小、施工速度快。

關(guān)鍵詞 危巖區(qū);防護(hù)網(wǎng);方案比較

中圖分類號(hào) U455.4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 B文章編號(hào) 2096-8949(2023)23-0142-03

0 引言

針對(duì)大型特高位危巖群的勘測(cè)工作,宋亞軍等[1]提出了通過(guò)無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn)危巖體的近距離精準(zhǔn)勘測(cè),解決了陡峭山崖人員無(wú)法到達(dá)位置的危巖體勘測(cè)工作,并通過(guò)將點(diǎn)云與高清巖體照片相結(jié)合生成三維模型的方式,實(shí)現(xiàn)勘測(cè)結(jié)果可視化,使測(cè)量數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)。針對(duì)大型特高位危巖群的治理工作,王楷翔[2]提出了“被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)+簾式張口防護(hù)網(wǎng)+主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)”的綜合治理措施,成為此領(lǐng)域的一個(gè)創(chuàng)新突破。

1 項(xiàng)目地質(zhì)分析

(1)1號(hào)危巖區(qū)內(nèi),發(fā)育10處危巖,危巖體積0.3~5 m3,相對(duì)高度30~80 m,主要為小型、中位—高位危巖。受層面切割作用,危巖底部多臨空,危巖失穩(wěn)類型以墜落式、傾倒式為主。危巖形態(tài)多呈塊狀,部分呈板狀。巖體受節(jié)理切割及風(fēng)化剝蝕影響,坡面巖體較破碎,巖體結(jié)構(gòu)呈塊狀,與洞口水平距離約60~80 m。

(2)2號(hào)危巖區(qū)內(nèi)發(fā)育5處危巖,危巖體積0.2~10 m3,相對(duì)高度50~100 m,主要為小型、高位危巖,危巖底部多臨空,陡傾節(jié)理發(fā)育,危巖失穩(wěn)類型以傾倒式、墜落式為主,個(gè)別危巖受結(jié)構(gòu)面組合切割,可產(chǎn)生楔形滑移。危巖單體形態(tài)多呈塊狀,個(gè)別呈楔形體狀。

(3)3號(hào)危巖區(qū)內(nèi)發(fā)育5處危巖,危巖體積0.3~20 m3,相對(duì)高度50~100 m,主要為小型—中型、高位危巖。巖體較完整,但由于受層面及節(jié)理面組合切割作用,局部巖體較破碎,節(jié)理面1產(chǎn)狀:270°∠90°,節(jié)理面2產(chǎn)狀:67°∠76°,陡崖淺層發(fā)育4條豎向裂隙,延伸長(zhǎng)度10~30 m,裂隙多為閉合。危巖底部多臨空,陡傾節(jié)理發(fā)育,危巖失穩(wěn)類型以墜落式為主,局部為傾倒式,危巖形態(tài)多呈塊狀,個(gè)別呈楔形體狀。

(4)4號(hào)危巖區(qū)內(nèi)主要發(fā)育3處危巖,危巖體積約15 m3,相對(duì)高度約150 m,主要為小型、特高位危巖,巖體結(jié)構(gòu)呈塊狀,受層面及陡傾節(jié)理切割作用,巖體較破碎,危巖失穩(wěn)類型以傾倒式為主。

2 危巖體穩(wěn)定性分析

2.1 倒懸式危巖體穩(wěn)定性分析

洞口上部陡崖巖體受層面切割和風(fēng)化剝蝕影響,部分巖體底部臨空,呈倒懸狀,臨空面深度一般為0.3~1.5 m,局部最大達(dá)2 m。由于洞口上方巖體節(jié)理裂隙發(fā)育且多為陡傾節(jié)理,巖體被陡傾節(jié)理切割為塊狀、柱狀,部分巖體底部臨空,在重力作用、風(fēng)化剝蝕作用及裂隙水的作用下,危巖體頂部或底部的節(jié)理不斷延伸,在貫通達(dá)到一定深度時(shí),倒懸?guī)r體有發(fā)生傾倒、墜落的可能。

2.2 楔形式危巖體穩(wěn)定性分析

隧道洞口邊坡高陡,巖層產(chǎn)狀傾向坡內(nèi),巖體整體穩(wěn)定。通過(guò)對(duì)陡崖下部調(diào)繪節(jié)理產(chǎn)狀以及高清攝影三維實(shí)體模型量測(cè)節(jié)理產(chǎn)狀的分析,部分結(jié)構(gòu)面組合可切割巖體形成楔形巖塊,在重力、雨水沖刷以及爆破震動(dòng)等作用下,楔形體后部可能出現(xiàn)貫通破裂面,發(fā)生傾倒、墜落。

3 治理方案分析比較

3.1 防護(hù)方案分析

(1)防護(hù)方案一:先清除左側(cè)15 m至右側(cè)15 m范圍內(nèi)危巖,再沿自然邊坡部分順坡削方,最后采用獨(dú)立錨桿加固。

(2)防護(hù)方案二:左側(cè)15 m至右側(cè)15 m范圍內(nèi)整體刷坡后,采用框架錨桿進(jìn)行坡面防護(hù)。

(3)防護(hù)方案三:被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)+簾式張口防護(hù)網(wǎng)+主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)[3]。

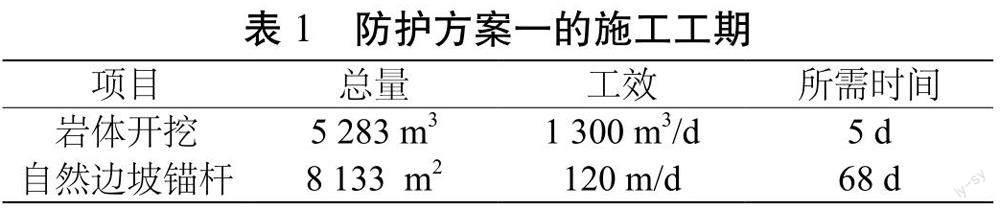

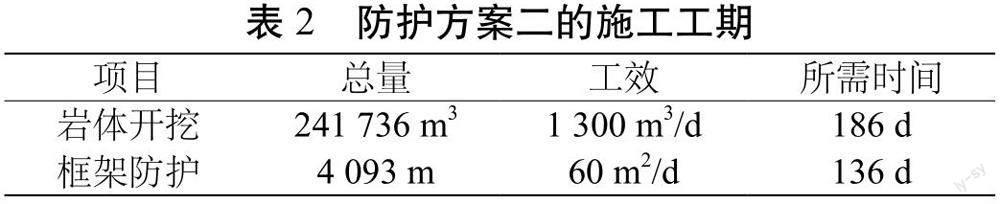

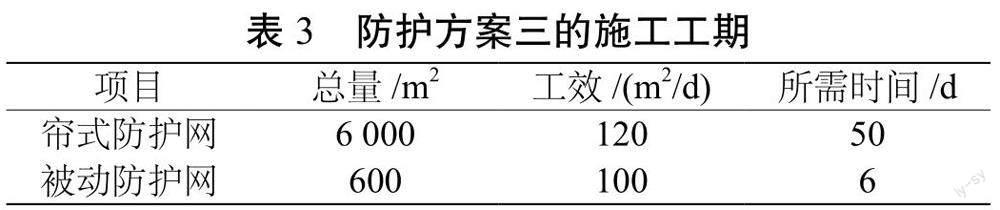

3.2 工期比較

防護(hù)方案工期比較見(jiàn)表1、表2、表3。

(1)方案一施工完成所需工期73 d。

(2)方案二施工完成所需工期322 d。

(3)方案三施工完成所需工期56 d。

3.3 治理效果比較

(1)防護(hù)方案一:該方案沒(méi)有改變自然邊坡坡腳大于岸坡穩(wěn)定角的現(xiàn)狀。

(2)防護(hù)方案二:能夠保證隧道仰坡在運(yùn)營(yíng)期的穩(wěn)定,消除危巖體崩塌墜落的潛在可能性,一勞永逸,徹底根治危巖體對(duì)鐵路造成的威脅。

(3)防護(hù)方案三:僅對(duì)坡面落石進(jìn)行防護(hù),避免對(duì)坡面造成過(guò)大擾動(dòng),覆蓋面積大,防護(hù)效果好。

3.4 防護(hù)方案比較結(jié)論

結(jié)合具體工程實(shí)際情況,對(duì)擬定的三項(xiàng)防護(hù)方案投入費(fèi)用、施工工期、治理效果、施工安全性進(jìn)行綜合比選,最終選定方案三為最終治理措施,見(jiàn)表4。

4 技術(shù)應(yīng)用與施工組織

4.1 工藝流程分析

(1)柔性主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)施工工藝流程見(jiàn)圖1。

(2)簾式張口防護(hù)網(wǎng)施工工藝流程見(jiàn)圖2。

(3)被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)施工工藝流程見(jiàn)圖3。

4.2 防護(hù)網(wǎng)施工操作要點(diǎn)分析

針對(duì)超挖存在的以上問(wèn)題,在開(kāi)挖施工作業(yè)中盡量采用機(jī)械化施工來(lái)控制超挖量,將超挖量降到最低,見(jiàn)表5、表6。

5 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述,該措施是通過(guò)主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)對(duì)松散巖體加固,通過(guò)簾式防護(hù)網(wǎng)對(duì)落石進(jìn)行引導(dǎo)、消能,被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)對(duì)落石最終攔截的綜合治理措施,解決了傳統(tǒng)刷方、硬性隔離等治理措施成本投入大、施工周期長(zhǎng)、安全風(fēng)險(xiǎn)高的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了對(duì)大型特高位危巖群快速、安全、高效地根本性治理。

參考文獻(xiàn)

[1]宋亞軍, 王楷翔, 宮亮. 毛家坡隧道大型特高位危巖群勘察及治理措施研究[C]//《施工技術(shù)(中英文)》雜志社, 亞太建設(shè)科技信息研究院有限公司. 2022年全國(guó)工程建設(shè)行業(yè)施工技術(shù)交流會(huì)論文集(中冊(cè)). 2022: 5.

[2]王楷翔, 宮亮, 宋亞軍, 等. 一種治理隧道口上方大型特高位危巖群的結(jié)構(gòu): CN218373415U[P]. 2023-01-24.

[3]劉擁華, 龐少鵬, 肖子湖, 等. 一種適用復(fù)雜地段測(cè)試錨桿拉力的支架: CN216896624U[P]. 2022-07-05.

收稿日期:2023-09-28

作者簡(jiǎn)介:裴巧巧(1979—),女,本科,工程師,從事橋梁隧道建設(shè)工作。

通信作者:申鐵軍(1980—),男,本科,高級(jí)工程師,研究方向:防護(hù)網(wǎng)施工。