市售辣椒、花椒原料微生物污染狀況研究

黃艷,梁亞男,李楊梅,趙欠,張麗,唐毅

重慶德莊農產品開發(fā)有限公司,重慶火鍋調味品及菜品工程技術中心(重慶 401336)

辣椒、花椒在種植、收獲、加工、運輸、儲藏過程中,受到水源、土壤的等影響,同時接觸的操作人員較多,環(huán)境條件不一,且大多數情況下包裝簡陋,環(huán)境和人員帶來的微生物污染風險較大。有研究表明辣椒、花椒受微生物污染的情況普遍存在,存在一定食源性風險。施敬文等[1]抽樣檢測發(fā)現花椒、花椒的霉菌菌落帶菌量范圍均在<10 CFU/g至無法計數,同時均檢測出黃曲霉毒素、伏馬毒素、葡萄球菌毒素,且部分樣品出現生物毒素超標的情況;陳宇航等[2]對成都市售辣椒、花椒進行檢測,黑曲霉檢出率均在40%左右,辣椒分離株鏟毒率為89.5%,花椒分離株鏟毒率為73.7%;Motloung等[3]在對南非食用香料中真菌毒素污染研究發(fā)現40%的樣品存在霉菌及其毒素污染的情況;Musaiger等[4]對巴林198種食品霉菌毒素測定的研究中3個辣椒粉樣品黃曲霉毒素超標;Zhao等[5]通過對480份中國香辛料的黃曲霉毒素風險量化研究,結果發(fā)現辣椒、花椒黃曲霉毒素B1濃度較高,分別為辣椒(27.52 mg/kg)、花椒(11.06和5.41 mg/kg)。

麻辣復合調味料加工工藝多為熱加工,雖可在一定程度上殺滅原料帶入的霉菌、大腸菌群,但其產生的生物毒素絕大多數無法通過熱加工工藝得以消除[6]。辣椒、花椒作為麻辣復合調味料的兩大主要原料,對其市售原料微生物污染情況進行研究,對于選擇污染程度更低的原料、保證食品安全、保護消費者健康具有積極作用,同時可為制定有關的食品安全衛(wèi)生標準提供數據支撐。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 樣品

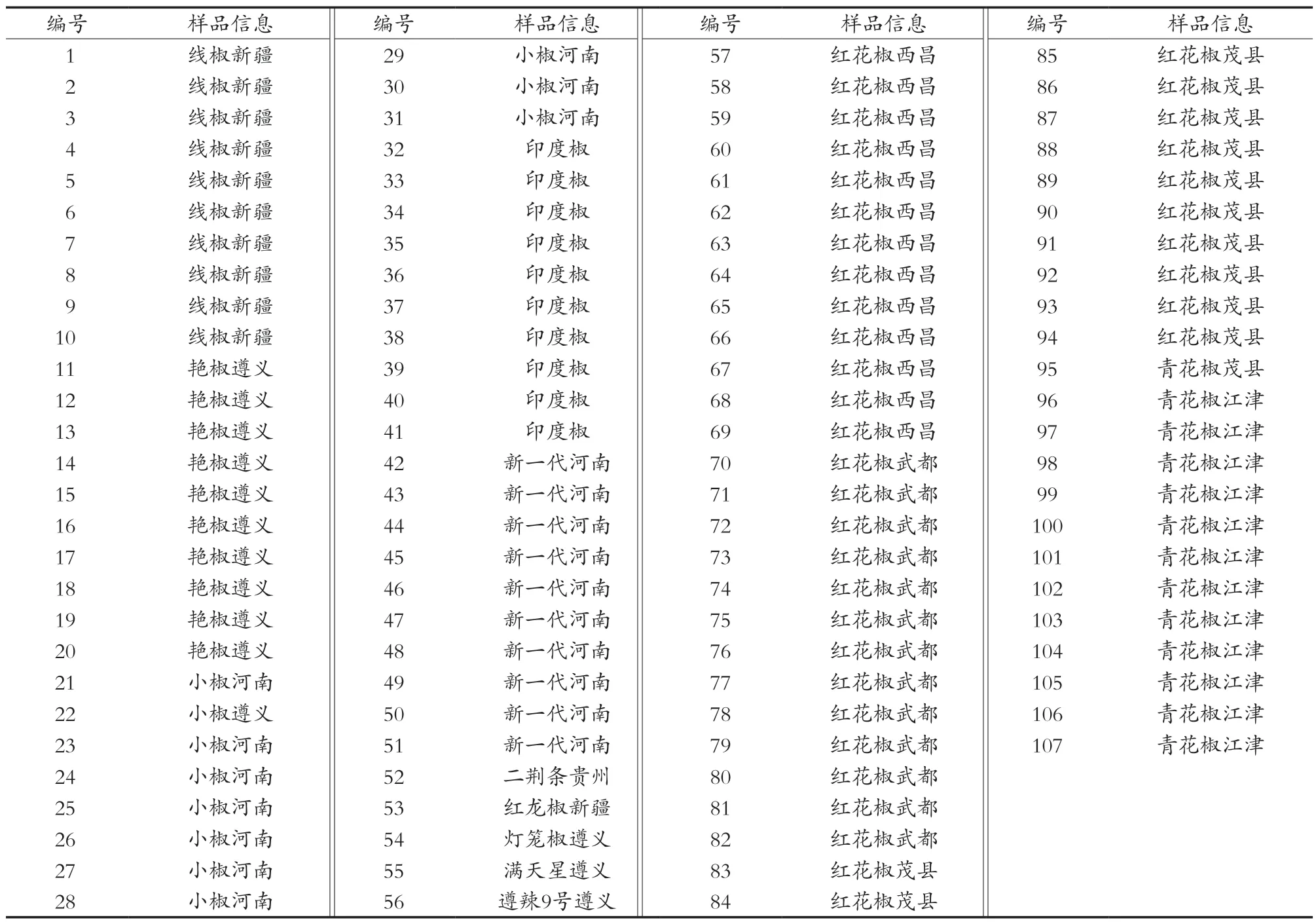

樣品共107份,其中:編號1~10為線椒,產地新疆;編號11~20為艷椒,產地遵義;編號23~31為小椒,產地河南;編號32~41為印度椒,產地印度;編號42~51為新一代,產地河南;編號52為二荊條,產地貴州;編號53紅龍椒,產地新疆;編號54~56分別為燈籠椒、滿天星、遵辣9號,產地遵義;編號57~69為紅花椒,產地西昌;編號70~82為紅花椒,產地武都;編號83~94為紅花椒,產地茂縣;編號95~107為青花椒,產地江津。

表1 樣品編號及相關信息

1.1.2 主要試劑

平板計數瓊脂培養(yǎng)基、孟加拉紅瓊脂、乳糖膽鹽發(fā)酵(管)培養(yǎng)基、伊紅美藍瓊脂(均購自上海博微生物科技有限公司);乳糖復發(fā)酵培養(yǎng)基(青島高科技工業(yè)園海博生物技術有限公司)。

1.1.3 主要儀器與設備

ZN-600Z型電子天平(杭州友恒稱重設備有限公司);101型電熱鼓風干燥箱(北京市永光明醫(yī)療儀器有限公司);HH-1型數顯恒溫水浴鍋(江蘇金壇市億通電子有限公司);LDZX-50KBS型立式壓力蒸汽滅菌鍋(上海申安醫(yī)療器材廠);HX-4M型拍打式無菌均質器(上海滬析實業(yè)有限公司);SW-CJ-2D型雙人超凈工作臺(上海蘇凈實業(yè)有限公司);DHP-600型電熱恒溫培養(yǎng)箱(北京市永光明醫(yī)療儀器有限公司);ZYS-300E型電子顯微鏡(上海兆儀光電科技有限公司)。

1.2 試驗方法

菌落總數的檢測按GB 4789.2—2016《食品安全國家標準食品微生物學檢驗菌落總數測定》執(zhí)行;大腸菌群的檢測按GB/T 4789.3—2003《食品衛(wèi)生微生物學檢驗大腸菌群測定》執(zhí)行;霉菌的檢測按GB/T 4789.15—2016《食品安全國家標準食品微生物學檢驗霉菌和酵母計數》執(zhí)行。

2 結果與分析

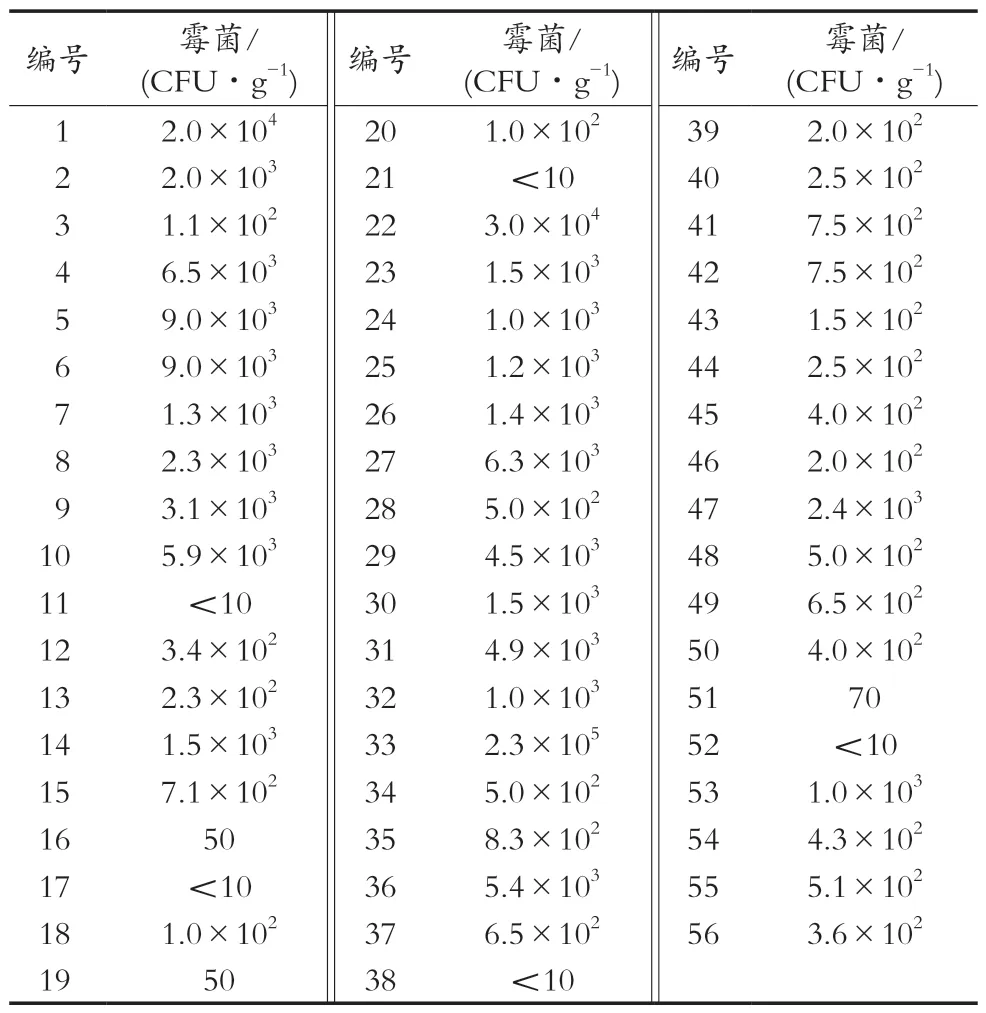

2.1 辣椒樣品檢測結果

由表2可知,51個樣品檢出存在霉菌污染,占樣品數的91.07%,辣椒霉菌菌落總數范圍在<10~2.3×105CFU/g,其中霉菌菌落總數<100 CFU/g的樣品所占比例為14.29%,100~103CFU/g范圍內的樣品所占比例為42.86%,103~104CFU/g范圍內的樣品所占比例為37.50%,≥104CFU/g的樣品所占比例為5.36%。因GB/T 30382—2013《辣椒(整的或粉狀)》[7]中僅要求不得霉變,無具體的霉菌菌落總數的限量要求,而辣椒和花椒同屬于農副產品,且其晾曬、存儲、運輸等過程及其相似,故參照花椒的執(zhí)行標準GB/T 30391—2013《花椒》[8]中限量要求霉菌菌落總數≤10 000 CFU/g判定,則樣品不合格率為5.36%。若按照世界糧農組織規(guī)定的調味料中霉菌限量為<100 CFU/g[9]判定,則樣品不合格率為85.71%。

表2 辣椒樣品檢測結果

檢測結果表明不同品種的辣椒霉菌污染程度存在一定差異,艷椒(遵義)的霉菌污染程度最低,其次是新一代(河南)、印度椒(印度)、小椒(河南)、線椒(新疆)。這可能是因為新疆辣椒種植主體多而散,晾曬、銷售等環(huán)節(jié)散亂無序,晾曬、交易、倉儲、物流等無固定作業(yè)場所[10],同時與種植過程中灌溉水源、土壤、灰塵、肥料等因素也存在密切關系[11]。

2.2 花椒樣品檢測結果

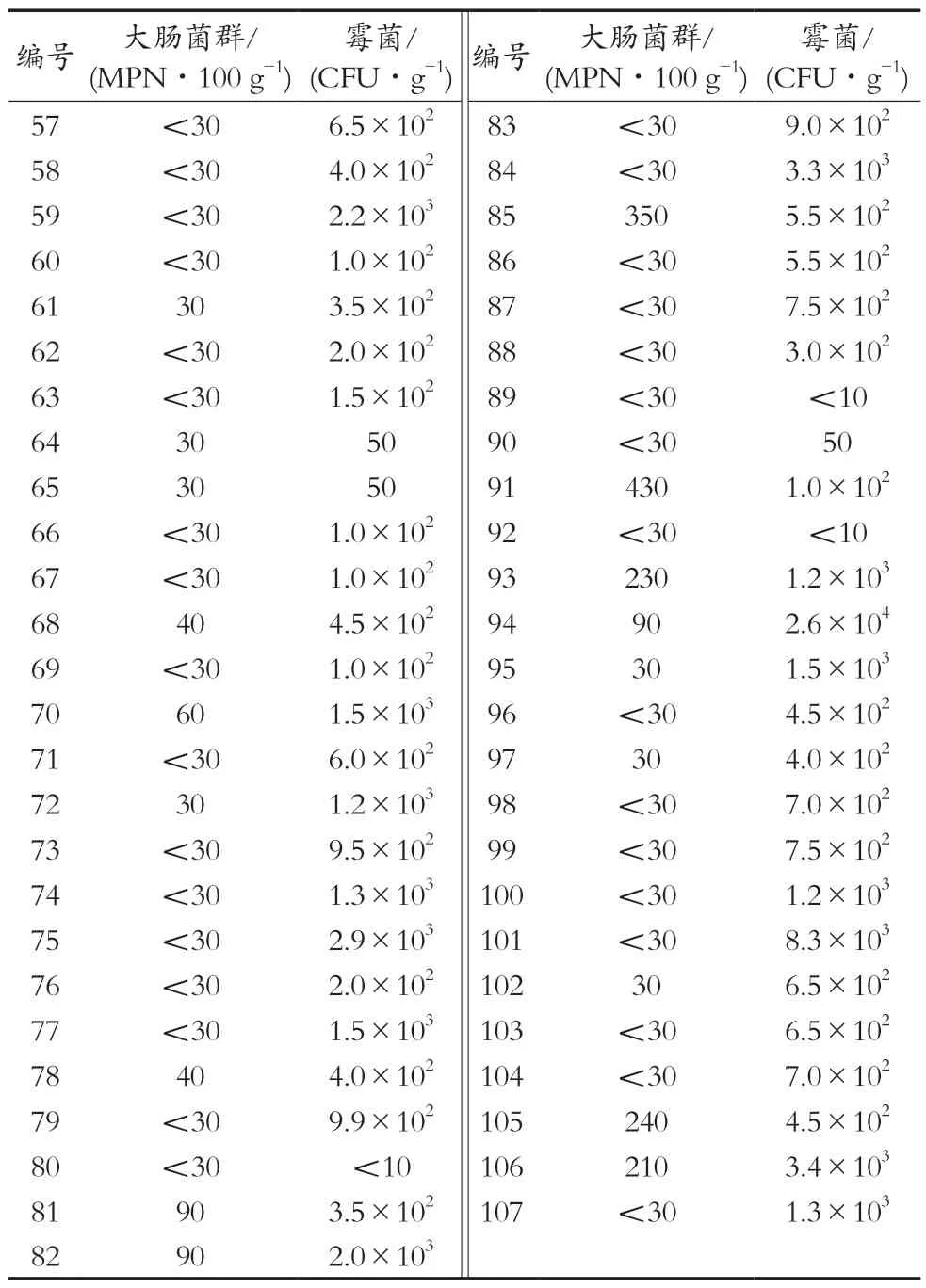

由表3可知,48個樣品檢出存在霉菌污染,占樣品數的94.12%,花椒霉菌菌落總數范圍在<10~2.6×104CFU/g之間,其中霉菌菌落總數<100 CFU/g的樣品所占比例為11.76%,100~103CFU/g范圍內的樣品所占比例為58.82%,103~104CFU/g范圍內的樣品所占比例為27.45%,≥104CFU/g的樣品所占比例為1.96%。GB/T 30391—2013中干花椒的霉菌限量要求為≤10 000 CFU/g,則1.96%的樣品霉菌帶菌量超過限量要求。

表3 花椒樣品檢測結果

18個樣品檢出存在大腸菌群污染,占樣品數的35.29%,花椒大腸菌群總數范圍在<30~4.3×102MPN/100 g,其中大腸菌群≤30 MPN/100 g的樣品所占比例為78.43%,>30 MPN/100 g的樣品所占比例為21.57%,大腸菌群數最多的樣品為430 MPN/100 g,達到大腸菌群限量的14.3倍。GB/T 30391—2013中干花椒的大腸菌群限量要求為≤30 MPN/100 g,則21.57%的樣品大腸菌群帶菌量超過限量要求。按地域分析,大腸菌群污染程度由低到高分別是西昌、江津、武都、茂縣,4個地區(qū)樣品大腸菌群不合格率分別為7.69%,16.67%,30.77%和38.46%。

按照花椒的執(zhí)行標準霉菌菌落總數(CFU/g)≤10 000,大腸菌群數(MPN/100 g)≤30判定,則樣品合格率為78.43%,不合格率為21.57%。造成花椒樣品判定為不合格的主要原因是大腸菌群超標,與王紅的研究結果一致[12]。若按照世界糧農組織規(guī)定的調味料中霉菌限量為<100 CFU/g判定,則樣品不合格率為88.24%。

3 結論

根據研究結果顯示,辣椒和花椒原料普遍存在微生物污染。辣椒中霉菌污染的發(fā)生率為91.07%,若參考花椒的執(zhí)行標準霉菌菌落總數≤10 000 CFU/g判斷,不合格樣品占5.36%。而若按照世界糧農組織規(guī)定的調味料霉菌限量<100 CFU/g判斷,則不合格樣品占85.71%。花椒中霉菌污染的發(fā)生率達到94.12%,大腸菌群污染的發(fā)生率為35.29%,若按照花椒的執(zhí)行標準霉菌菌落總數≤10 000 CFU/g和大腸菌群數≤30 MPN/100 g判斷,不合格樣品占21.57%。而若按照世界糧農組織規(guī)定的調味料中霉菌限量為<100 CFU/g判斷,則不合格樣品占88.24%。

綜上所述,辣椒和花椒原料普遍存在較高水平的霉菌和大腸菌群污染,且在世界糧農組織規(guī)定的限量要求下,85%以上的樣品不合格。因此,有必要制定辣椒的微生物限量標準,采取相應措施提高辣椒和花椒原料的品質和安全性,以確保消費者的健康和食品安全。