分光生態農用大棚聚能膜在生態農業中的應用

趙玉靜,薛 剛,王青川,陳 沖,于長軍,張延軍,王翠云

(1.山東省淄博市臨淄區農業技術服務中心,山東淄博 255400;2.山東省高密市農業技術推廣中心,山東濰坊 261500;3.山東省淄博市臨淄區農村改革發展服務中心,山東淄博 255400;4.德州市農業農村局水產果蔬中心,山東德州 253000;5.山東寬力新材料有限公司,山東淄博 255400)

我國溫室大棚從1997年進入了快速發展階段,國家統計局數據顯示,2019年中國塑料薄膜產量1 594.6 萬t,其中農用薄膜產量85.2 萬t;2020年前三季度我國塑料薄膜產量為1060.1 萬t,其中農用塑料薄膜產量56.3 萬t。農用大棚膜也進行了多次更新換代,從材質上分為聚乙烯薄膜、聚氯乙烯薄膜、EVA 薄膜、茂金屬聚乙烯薄膜;從功能上分為耐老化、消霧、流滴功能性薄膜;從工藝上分為內添加型薄膜、外涂覆薄膜。到目前為止外涂覆型PO 膜為第四代農用大棚膜。

目前所有農膜產品及透明材料透過的光譜為280~550 nm,這是由太陽光到達地球表層的最寬光譜帶決定的,而植物生長吸收的光譜為220~700 nm,這一波譜段才能滿足葉綠素吸收的波長[1-2]。分光生態聚能膜從2009年開始研發,針對植物葉綠素吸收的光譜帶進行了進一步改進;通過物理方法,充分利用光能,把照射在棚膜上的自然光變化為紫外光、藍紫光、紅橙光,滿足葉綠素吸收波長的范圍。

臨淄區蔬菜種植歷史悠久,是聞名全國的“中國西紅柿之鄉”,番茄、西葫蘆獲得了國家地理標志產品稱號。截至2022年種植面積達1.12 萬hm2,年產量109.7 萬t,年產值達到22.7 億元,蔬菜產業產值占農業總產值的25.1%。然而,長久以來設施蔬菜化學肥料和農藥過量施用嚴重,大水大肥成為生產中的常態,由此引起的環境污染和農產品質量安全問題,嚴重威脅了設施蔬菜產業的可持續發展[3-6]。為有效改善設施蔬菜生產存在問題,有學者提出可推廣應用分光生態農用大棚膜[5-7]。本文分析了新型分光聚能膜作用原理及對設施內環境的影響,并跟蹤測試了番茄和西葫蘆的生育期指標、產量指標,評價其應用效果,為實現綠色、環保、可持續發展的生態農業提供參考。

1 分光生態農用大棚聚能膜的作用機理及優勢

1.1 分光膜分光原理

影響光合作用的外界條件主要是光照強度和二氧化碳濃度。在一定限度內,光照越強,光合作用越強;若光照過強,氣孔會關閉,從而影響光合作用的進行。分光膜膜內有機官能團可把光譜調整為紫外光、藍紫光和紅橙光,同時防止太陽光直接照射到葉面,在夏天起到調溫作用。

分光生態聚能膜是一種新型溫室棚膜,當自然光照射到分光生態聚能膜的膜面時,膜內有機官能團可把光譜調整為紫外光、藍紫光和紅橙光[7],使其與葉綠素吸收的波長相匹配,促進植物的光合作用。通過現場測定,分光膜內波峰值為667 nm,達到了紅橙光的波段(600~700 nm),該波段有力促進種子或孢子的萌發以及莖的生長,并且有利于植物二氧化碳的分解以及葉綠素的形成;對照PO 膜波峰值為478 nm,只達到藍紫光波段(400~550 nm);分光膜透光率高達89%~94%,進入棚內的光為漫散射光,避免了對植物的灼傷。MK350 光譜彩色照度計(臺灣群耀實業有限公司生產)測得,使用普通棚膜,棚內λp=478 nm,表示太陽光照射到普通PO 膜覆蓋的大棚內,光強較大處波長為478 nm,該波長屬于藍紫光區域。λpV=456.32 mW/m2,表示光強較大處波長為478 nm所代表的藍紫光區域的強度為456.32。使用分光生態膜棚內λp=667 nm,表示太陽光照射到分光生態聚能膜覆蓋的大棚內,光強較大處波長為667 nm,該波長屬于紅橙光區域。棚內λpV=546.10 mW/m2,表示光強較大處波長為667 nm 所代表的紅橙光區域的強度為546.10。

1.2 分光生態農用大棚聚能膜的優點

分光生態農用大棚聚能膜能夠實現綠色農業種植,提升蔬菜水果的品質與價值。棚內透過充足的紫外光殺滅和抑制病菌的滋生與繁衍,減少農藥殘留對人體的危害,并且投射到棚內的光為散射光,果實大且著色均勻、甜度高、口感好;實現化肥減量增效,推動生態農業的可持續發展。棚內透過的藍紫光,紅橙光與葉綠素吸收的光譜相匹配,把光能轉化為光肥,增產增收,減少化學化肥使用使土壤松散透氣;延長采收期,提高經濟效益。提前早熟7~15 d,增產5%~25%。

2 分光生態農用大棚聚能膜的應用試驗

2.1 對比試驗

2.1.1 試驗方法

2021年在山東省淄博市臨淄區齊都鎮(E118°32',N36°85')設施蔬菜生產中進行了不同膜對番茄生長性狀、產量及品質等對比試驗。供試番茄品種為‘萊頓18號’,2021年7月20日定植,2021年11月25日拉秧。

日光溫室內溫度、濕度、光照強度采用山東思遠農業公司研發生產的齊稷通設備采集;植株不同生育期株高、莖粗、葉片數及葉面積的測定參考文獻[8-13];番茄品質的測定參考文獻[14];收獲時測定小區產量,折合成每667 m2產量。

2.1.2 不同棚膜覆蓋處理下番茄的產量和品質

由1.2 知,對比PO 膜,分光膜(增加紅橙光)在光照強度弱時,棚內溫度高、濕度小;在光照強度強時,棚內溫度低、濕度小;具有升溫慢、降溫慢的特點;分光膜在結果期對植株生物學性狀影響效果明顯,可有效增加植株葉片數、促進莖稈粗壯、促進植物生長。

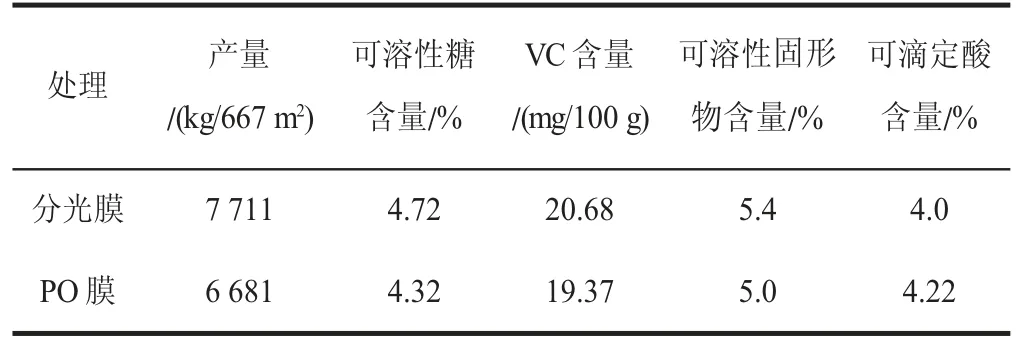

表1 顯示,相比于PO 膜,分光膜的番茄產量提高15.4%,可溶性糖、VC 及可溶性固形物含量分別提高9.3%、6.8%和8.0%,可滴定酸含量降低5.21%。因此分光生態膜能顯著提高番茄產量和品質。

表1 不同棚膜覆蓋處理下番茄的產量和品質Table 1 Yield and quality of tomato under different plastic film mulching treatments

2.2 追蹤實驗

2.2.1 實驗設計

在設施西葫蘆生產上進行了追蹤試驗,試驗安排在皇城鎮許家村(E18°36',N36°83'),供試品種為‘京葫36’,2021年10月6日定植,11月中下旬開始收獲,并于2022年1月6日進行了產量測定,經生態膜處理,行距0.825 m,株距0.737 m,平均種植密度為1 096 株/667 m2。

2.2.2 不同光環境處理對西葫蘆產量的影響

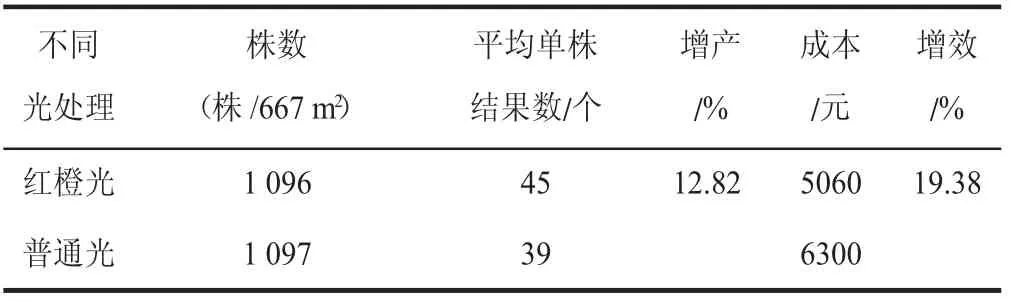

由表2 可知,紅橙光處理,每667 m2株數1096,按每株45 個果,平均單果質量0.44 kg 計算,折合每667 m2產18 445.7 kg。普通光環境處理區,按每株39 個果,平均單果質量0.45 kg 計算,折合每667 m2產量16 349.6 kg。紅橙光處理比對照區每667 m2增產2 096.1 kg,每667 m2增產12.82%,農藥化肥每667 m2減少19.7%,每667 m2增效19.38%,達到增產目標。

表2 不同光環境處理對西葫蘆產量的影響Table 2 Effects of different light treatments on the yield of summer squash

3 新型功能農用大棚膜的發展趨勢與展望

目前,設施蔬菜生產中化肥施用量過大,設施蔬菜每667 m2化肥用量是全國農作物的4.1 倍。投入肥料養分比例嚴重失調,氮磷鉀肥每667 m2施用總量分別超出推薦量1.2、5.3、1.0 倍[15],這導致了嚴重的土壤問題。另一方面,我國設施蔬菜生產以日光溫室與塑料大棚為主,溫差大、濕度高,病蟲害與連作障礙嚴重,這導致農藥施用量大、蔬菜病蟲害藥劑的不合理施用以及抗藥性的產生。化肥農藥施用過多、安全風險高等問題已經成為制約設施蔬菜產業發展的瓶頸,有悖于于生態農業的發展[16-19]。

生態農業是一種遵循生態學原理和生態經濟規律,因地制宜的設計、組裝、調整和管理農業生產和農村經濟的系統工程體系。注重資源的開發與保護,使其達到高效性、可持續性、多樣性現代化的科技農業。傳統的種植農業只注重氮、磷、鉀。隨著時代的進步,開始注重水、土、肥的施用,多年來對自然光的利用關注很少,隨著我國園藝設施的不斷發展,作物對光的需求,對光質的需求顯著提高。不同光質或波長的光具有明顯不同的生物學效應,包括對植物的形態結構與化學組成,光合作用和器官生長發育的不同影響[20]。分光生態農用大棚聚能膜通過提供合理的光環境,增加紅橙光的透過率,可以增強光合效率、增加產量、改善品質,同時降低農藥化肥的投入,充分利用光能必將成為我國生態農業的發展趨勢。