基于雙因素理論的工礦棚戶區改造研究*

曹麗,王清,姚佳琪

(山西大同大學商學院,山西大同 037010)

0 引言

現階段,我國城鎮化正處于快速發展期,作為我國新一輪經濟發展的重要引擎,我國的城鎮化被賦予了新的含義:從傳統的重視土地的城鎮化轉為重視人的城鎮化,從重視數量的城鎮化過渡到重視質量的城鎮化[1]。棚戶區改造工程作為改善人民生活質量、提高人民生活水平的惠民工程,是新型城鎮化的重要組成部分。截止到2014年底,全國累計改造棚戶區約2 100 萬戶,其中城市棚戶區1 470萬戶,林業棚戶區159 萬戶,墾區棚戶區184 萬戶,國有工礦棚戶區281 萬戶[2]。在各類棚戶區改造中,國有工礦棚戶區是“最難啃的骨頭”[3]。本文以山西省最大的國有工礦棚戶區改造工程——大同市恒安新區的居民生活情況為例,結合“雙因素”理論,對大型國有工礦棚戶區改造工程的質量進行研究。

1 大同市國有工礦棚戶區改造

大同市被譽為中國“煤都”,長期以來一直有力地支援著全國的經濟建設。大同礦區位于大同市西南部,境內已探明的地下礦藏主要有煤炭、石灰巖、高嶺巖等,其中煤炭儲量為386.43 億t,開發同煤集團生產礦礦區面積為1 827 km2,可采量為34.51 億t,年產量為3 950 萬t[4]。轄區總人口為50.8 萬,雖然工礦棚戶區的居民大多為城鎮戶口,但是在傳統的城鎮化過程中,當地居民未能享受到城市居民所能享受的公共服務,在大同市工礦棚戶區改造以前,礦區居民居住條件惡劣,人均居住面積不足10 m2,居住區域由于缺少規劃導致環境混亂,居民的生活質量受到極大影響。

2006年1月,山西省住房和城鄉建設廳等多家單位出臺《大同市煤炭系統棚戶區改造實施方案》,大同煤礦集團有限責任公司采煤沉陷區綜合治理和棚戶區改造工程在政府的領導下2006年4月17日啟動,于2013年7月全部竣工。大同市工礦棚戶區改造工程歷時8年,分3 期建成山西省最大的工礦棚戶區改造安置區——恒安新區。工程總投資額為160.51億元,由政府、企業、個人共同出資,其中,大同市政府出資10%,山西省政府出資20%,大同煤礦集團有限責任公司出資30%,居民個人出資40%。據大同煤礦集團有限責任公司兩區指揮部提供的數據,該項工程新征土地773.2 hm2(11 598 畝),總建設規模用地998 萬m2,總建設房屋棟數為1 952 棟,總共安置同煤職工及家屬81 806戶。所建新區配套建設4所中學、9 所小學、14 所幼兒園、1 家醫院、2 個活動中心、3個派出所,公共基礎設施比較完善。從2006年底,第1 批工礦棚戶區居民入住新區,截至目前,恒安新區居民入住率已達70%以上。經過幾年的運營,該區域居民在生產生活方面都已步入正軌,成為新型城鎮化道路上的又一典型區域。

棚戶區改造工程是新型城鎮化道路上改善民生的重要組成部分,但卻并非傳統意義上的城市化,也非礦區居民主動城鎮化的實踐,而是礦區在現代化進程中對城鎮化的一次被動消化。可以說,棚戶區改造工程是城市化過程中城鎮發展不成熟的一種表現,與現代意義上的城鎮化模式有差距,是傳統城市現代化進程中的捷徑和特例,由于棚戶區改造工程發展體系不完善、規劃期間缺乏完善的頂層設計,導致棚戶區改造在諸多方面都存在去城市化的不合理現象。從煤礦沉陷區、棚戶區到如今的恒安新區建設工程,我國在新型城鎮化建設的道路上始終處于不斷探索的階段。恒安新區在建設發展過程中移植吸收了大量的城市化理念,結合已有的城市發展常態,形成獨特的發展模式,是介于傳統聚落與摩登都市之間的城鎮化道路,居民在這種狀態下對其生活方式有獨特的解讀方式。為考察恒安新區的城鎮化模式,厘清區域發展脈絡,對安置居民在新型城鎮化過程中生產生活方面的滿意度進行研究。

2 恒安新區居民生活滿意度分析

2.1 問卷基本情況

對于影響新區居民生活滿意度的因素,本研究從23 個方面對當地居民進行問卷調查。恒安新區內共有24 個小區,從每個小區隨機選取10 戶區民,調研共發放問卷240 份,收回問卷216 份,其中由于填寫不完整或答案相同造成的無效問卷共14 份,有效問卷共202 份,有效回收率約為84.2%。量表采用李克特五分量表,將測量指標從“很不滿意”到“很滿意”分別賦值1~5分。

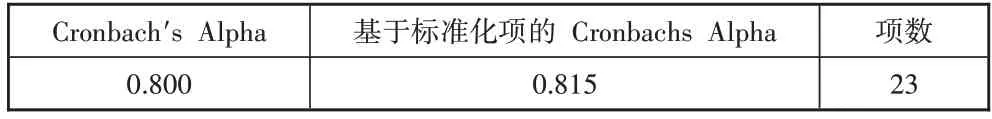

2.2 信度檢驗

信度分析又稱可靠性分析,是度量綜合評價體系是否具有一定的穩定性和可靠性的統計分析方法,研究通常采用克朗巴赫Alpha 信度系數進行內部一致性評價。對總體量表進行信度檢驗,運用spss19.0 軟件得到Cronbach’s Alpha 值為0.800(見表1)。一般情況下Cronbach’s Alpha 系數在0.65 以下為不可信,0.65~0.7為最小可接受值,0.7~0.8為較可信,0.8 以上為非常可信,據此可證明量表總體信度達到令人滿意的水平,具有良好的同質信度。

表1 信度檢驗表

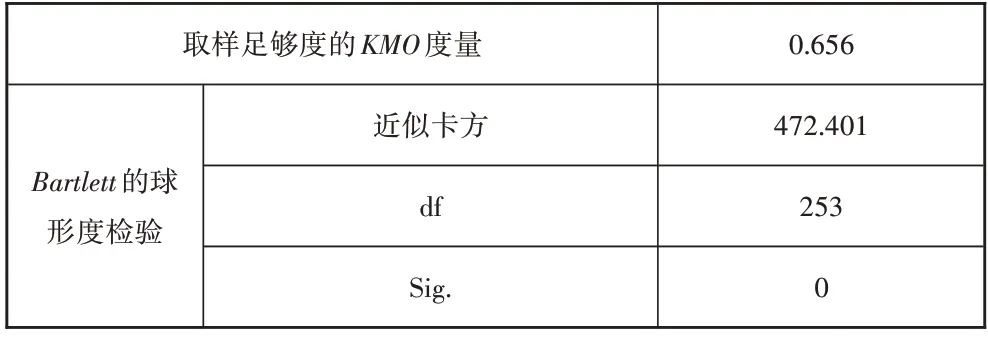

2.3 效度檢驗

(1)對有效樣本數據進行KMO 抽樣適當性檢驗和Bartlett 球形檢驗,檢驗結果顯示KMO值為0.656(見表2),達到顯著水平(p=0<0.001)。一般認為,當KMO值大于0.6 時,即可進行因子分析,而本次KMO的檢驗值為0.656,說明本調查問卷的樣本數據基本適合進行因子分析,巴特利檢驗的p<0.001 說明因子的相關系數矩陣非單位矩陣,能夠提取最少的因子同時又能解釋大部分的方差,即效度準確。

表2 KMO和Bartlett的檢驗

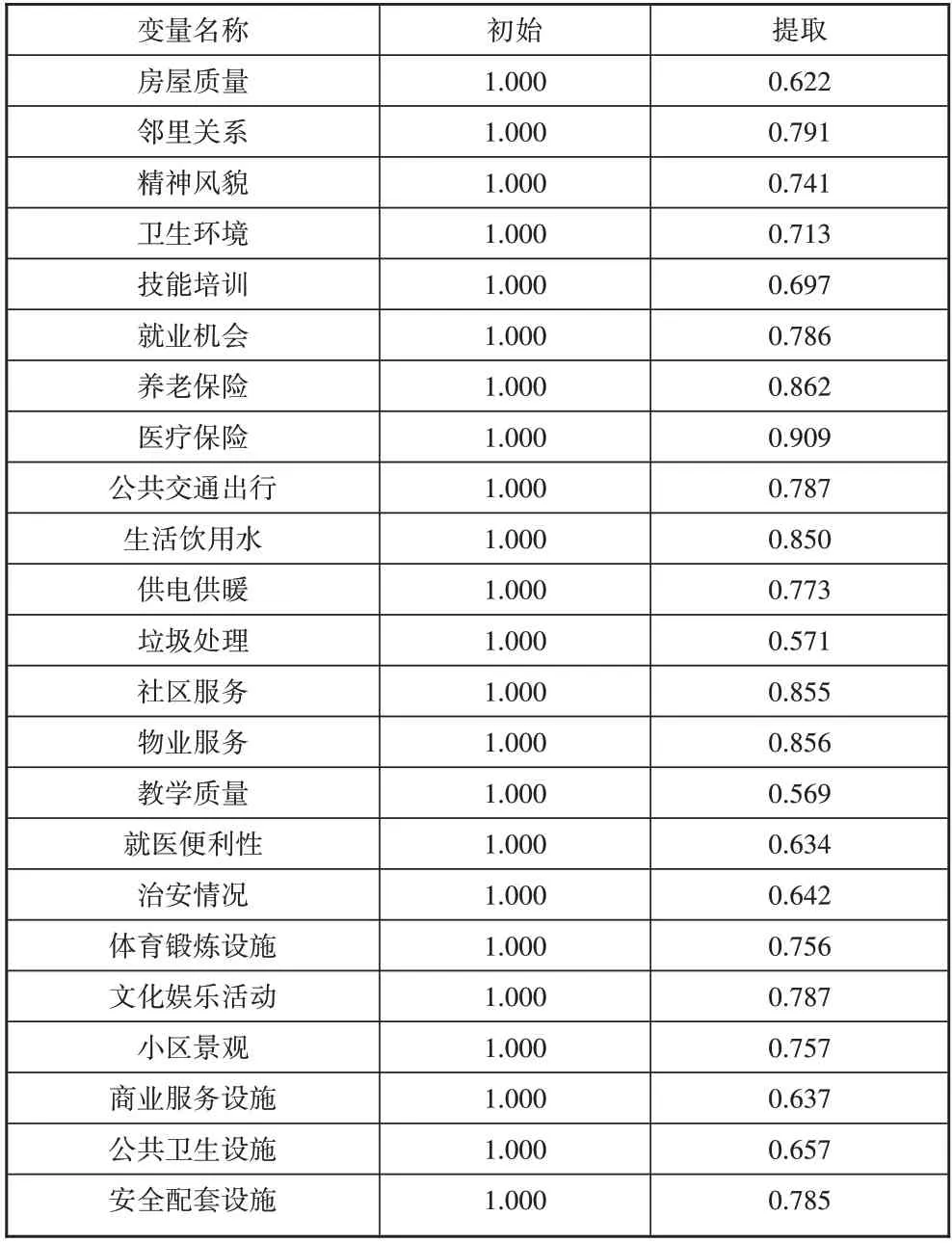

(2)公因子方差分析。23項公因子方差見表3。其中,垃圾處理與教學質量在方差提取時其值較低,但接近于0.6,所以予以保留。

表3 23項公因子方差

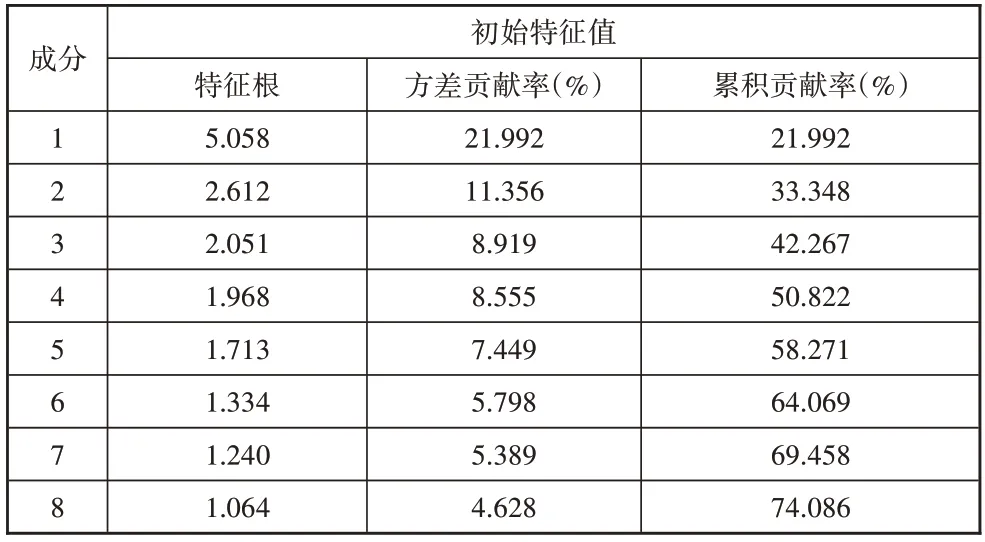

(3)總方差解釋。共提取8個因子,方差累積貢獻率達到74.086%(見表4)。

表4 主成分解釋的累計方差

(4)旋轉成分矩陣載荷分析。旋轉成分矩陣見表5。成分1在精神風貌、鄰里關系、物業服務、衛生環境上的載荷很大,成分2在物業服務、文化娛樂活動、體育鍛煉設施、社區服務、小區景觀上的載荷很大,說明改造工作要重視這些因素。

表5 旋轉成分矩陣

2.4 結果分析

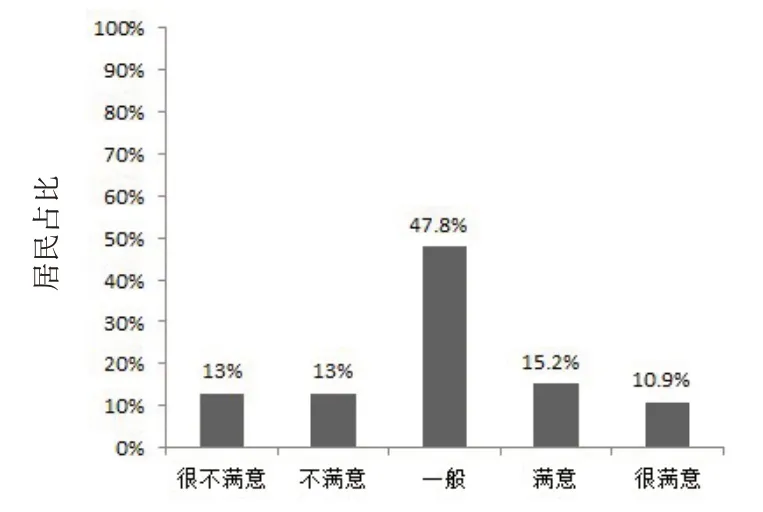

在對新生活滿意度方面,調查問卷顯示,有13%的居民選擇“很不滿意”,有13%的居民選擇“不滿意”,47.8%的居民選擇“一般”,對新區生活滿意的居民有15.2%,只有10.9%的居民對新區生活感到很滿意,具體情況如圖1所示。

圖1 總體滿意度柱狀圖

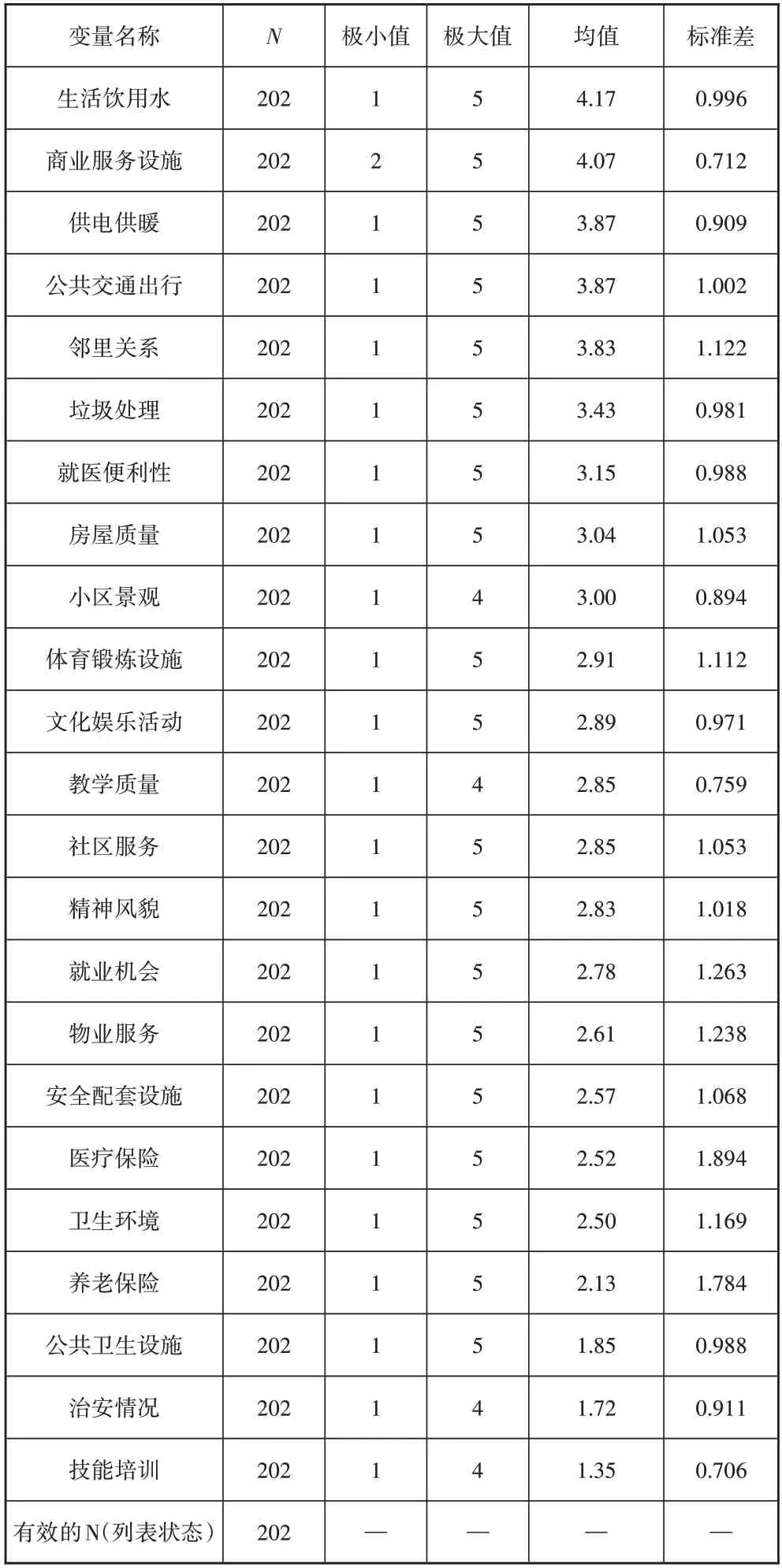

具體的影響因素中,滿意度相對較高的因素為生活飲用水、商業服務設施、公共交通出行、供電供暖、鄰里關系、垃圾處理等;滿意度一般的因素有就醫便利性、房屋質量、小區景觀等;滿意度較低的因素有精神風貌、衛生環境、就業機會、養老保險、醫療保險、社區服務、醫療服務、教學質量、體育鍛煉設施、文化娛樂活動、安全配套設施等;滿意度最低的因素為職業技能培訓的機會、社區治安情況及公共衛生設施。本研究在對新區居民進行走訪調研的過程中,發現最令居民不滿意的因素是新區的治安狀況,新區偷竊、搶劫等不良事件頻發,由于當地治安管理水平普遍低下、居民文化層次不齊、區內人員冗雜,一些傳銷組織也將其窩點安置在新區,對新區居民的生活造成不利的影響。此外,缺少公共衛生設施及職業技能培訓的機會也是新區居民不滿意的因素。詳細分析數據見表6。

表6 新區居民生活滿意度影響因素描述性統計

3 “雙因素”理論與居民生活滿意度

“雙因素”理論由美國心理學家、行為科學家赫茨伯格提出,他將影響組織內員工工作積極性的因素分為保健因素和激勵因素。保健因素主要與工作環境或外部環境有關,如公司的物質條件、薪金、工作環境等。赫茨伯格認為滿足激勵因素會提高員工工作的積極性,產生激勵的作用。激勵因素往往與工作本身的特點和內容有關,如自我實現的成就感、他人的認可、工作上的責任感等。赫茨伯格認為,保健因素得不到滿足會引起員工的不滿,從而降低員工工作的積極性,而滿足了保健因素,也不會直接起到激勵的作用,這與保健品對人的身體健康起到的保健作用類似[5]。因此,如果想提高居民的滿意度,不僅要消除居民的不滿情緒,更要增加使居民滿意的因素的投入。

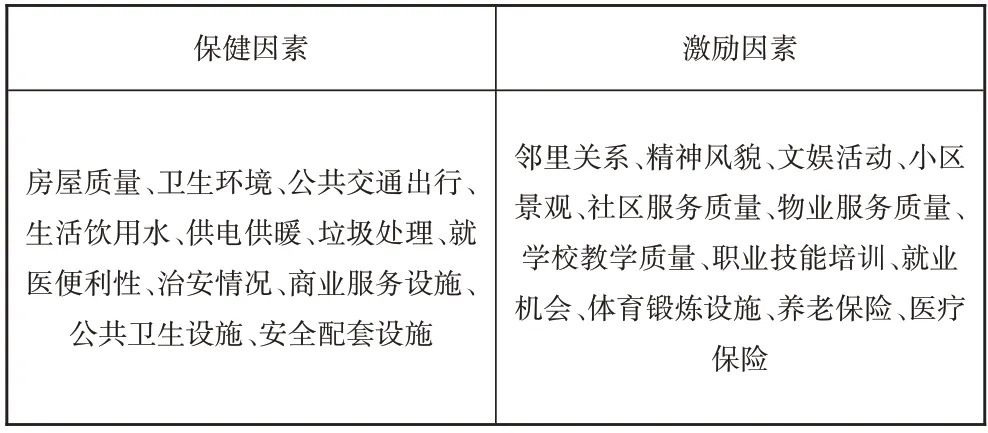

除組織中激發員工的積極性之外,“雙因素”理論還被廣泛應用于各種管理問題之中。如品牌力研究[6]、企業產品競爭力研究[7]、旅游體驗管理[8]、城市會展業影響因素研究[9]、手機支付用戶滿意度等[10],因此該理論被認為具有普遍的適用性[11]。本文首次將“雙因素”理論運用在棚戶區改造工程中影響居民生活滿意度的因素分析中,將影響居民生活滿意度的保健因素定義為與新區居民的生活條件或生活環境有關的因素,激勵因素是與居民本身的內心感受、心理狀態及對未來的期望有關的因素。據此,將影響新區居民生活滿意度的因素進行分類(見表7)。

表7 影響新區居民生活滿意度的因素分類表

保健因素與新區居民的生活息息相關,這些因素是保證居民能夠在新區正常生活的最基本的因素,保健因素中的任何一個因素得不到滿足,都會立刻引起居民不滿。如房屋出現墻體裂縫等問題,會導致居民拒絕繼續居住在新區。如果衛生環境不好,居民起初可能會向有關部門表達不滿,但若得不到有效解決,就會產生破窗效應,加劇新區衛生環境的惡化,很快新區又會成為新的棚戶區。滿足保健因素可以預防和消除居民對新區域的不滿情緒,使居民安于并享受目前的生活狀態,不需刻意去改善或者破壞目前的狀況。

激勵因素的作用不會在新區居民入住的早期反映出來,而是在新區居民對保健因素的審查通過、喬遷新居的新鮮感退去之后才漸漸顯現出來。激勵因素的滿足可以給新區居民帶來高度的自我認同感、良好的歸屬感及對自身未來生存與發展的安全感。和睦的鄰里關系、良好的精神風貌、豐富多彩的文娛活動都會讓新區居民產生身心愉悅的感覺;優美的小區景觀可以使新區居民強化對新區的歸屬感;高品質的社區及物業服務可以增強新區居民的自信及主人翁意識;學校教學質量的優劣,決定新區居民是否可以放心地將子女交予新區的學校;職業技能培訓與就業機會影響居民對未來經濟收入期望;完善的體育鍛煉設施、健全的養老保險及醫療保險給新區居民對自身未來的健康與養老帶來安全感。激勵因素的改善,可以有效地提升新區居民對政府管理及居住環境的認同感,極大地激發新區居民融入城市生活的欲望,促使新區建設與新型城鎮化建設更好地接軌。

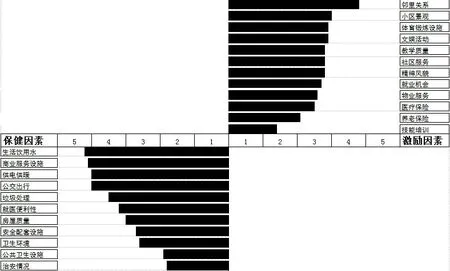

基于“雙因素”理論,結合問卷調查結果的分析可以看出,雖然居民對在新區生活的滿意度總體不高,但是對保健因素的滿意度高于激勵因素。保健因素的平均滿意度為3.11,在一般水平以上;而激勵因素的平均滿意度為2.71,低于一般水平。激勵因素中滿意度高于一般水平的只有鄰里關系這一個因素,居民對小區景觀的滿意度剛達到一般水平,其他因素的滿意度都處于一般水平之下。激勵因素中,居民最不滿意的是職業技能培訓的缺失,在實地調查過程中,有90%的居民回應稱從未接受過職業技能培訓,只有5%的居民選擇“接受”,但次數很少,5%的居民認為無所謂(如圖2所示)。

圖2 新區居民生活滿意度“雙因素”分析圖

4 結論

“雙因素”的滿足除對新區居民生活滿意度有影響之外,對居民是否希望更加融入城市生活也有一定的影響。調查發現,對激勵因素滿意度較高的居民,其對更加融入城市生活的憧憬度也比較高;而對激勵因素滿意度較低的居民大多對進一步城鎮化的興趣較低。可見,棚戶區改造工程的質量對于新區居民進一步被城鎮化的意愿有一定的影響。因此,作為新型城鎮化建設的一項重要內容,棚戶區改造工程應該盡力滿足居民城鎮化的保健因素,同時也應加大對激勵因素的投入力度,為新區居民提供高品質的城市宜居環境。

隨著新型城鎮化的不斷推進,原本起到激勵作用的因素可能也會變為保健因素,并成為居民生活的基本保障和常態,這種變化正是新型城鎮化過程中的一種動態演變,這種演變不斷推進棚戶區改造的進程,推進新型城鎮化建設,并不斷地提高居民的生活水平。