定點旋枕法結合刃針治療顳下頜關節紊亂癥的臨床觀察*

汪 飛 鄭曉斌 王方生 林遠方

(廣東省深圳市中醫院,廣東 深圳 518033)

顳下頜關節紊亂癥(TMD)是一組異質性的肌肉骨骼和神經肌肉系統疾病,涉及顳下頜關節復合體及周圍的肌肉組織和骨質等[1]。該病好發于20~40 歲的青壯年,女性多見,發病率為20%~50%[2]。其致病因素包括創傷、關節功能異常、咬合不穩、功能超負荷和關節摩擦等,但由于發病機制的直接因果關系尚未完全明確,因此各因素間的相互作用仍存在爭議[3]。常見的TMD 患者臨床癥狀主要包括下頜運動范圍受限、肌肉和關節疼痛、關節捻發音及下頜張開偏差等[4]。目前常見的治療方法包括物理治療(超聲透入療法等)、心理治療(認知行為療法等)、補充治療(針灸、推拿等)及手術治療,但沒有任何療法被證明在治療疼痛或口腔功能障礙方面具有絕對優勢[5]。

刃針由“九針”中的鈹針演變而來,《靈樞經》云“其針形如寶劍,針尖如劍鋒,兩面有刃”。刃針治療作為新型中醫微創技術,具有針體細小、保護正常組織、促進受損組織修復的作用[6]。正骨療法是通過手法作用于人體經絡、穴位或一些特定部位,整復錯位骨關節,試圖達到“骨正筋柔”的目的。目前保守治療TMD 方法多樣,但大多數療法是通過調整下頜骨改善TMD,臨床少有調整枕骨位置治療TMD 的研究報道,本研究通過隨機對照實驗研究TMD 患者,以正骨手法結合刃針治療為主要治療手段,通過枕骨復位調整顳骨與髁狀突位置間關系,減輕顳下頜關節(TMJ)關節腔壓力,恢復骨骼肌肉筋膜動態平衡,從而探索定點旋枕法對TMD的臨床療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例來源 納入標準:顳下頜關節區及咀嚼區疼痛(甚至牽扯至頭部、頸項部),下頜運動受限,包括開口受限、口型異常,下頜關節活動時彈響或摩擦聲[5];年齡≥18 歲,具有正常的認知功能、理解能力;治療期間同意不接受其他相關治療方法。排除標準:已接受其他有關治療,可能影響本研究觀察指標者;合并心腦血管、肝腎、造血、脊髓、腫瘤或中樞系統疾病等嚴重危及生命的原發性疾病和精神病患者;妊娠、哺乳期婦女;依從性差,不能全程治療或不能配合完成隨訪者。

1.2 臨床資料 選取2020 年3 月至2023 年3 月在本院門診就診的TMD患者50例,按隨機數字表法將其分為治療組與對照組各25 例。治療組男性11 例,女性14 例;年齡20~60 歲,平均(40.36±9.98)歲;病程(2.83±1.20)個月。對照組男性12 例,女性13 例;年齡20~62歲,平均(37.88±9.40)歲;病程(2.79±1.04)個月。兩組患者臨床資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 對照組采用局部刃針松解治療。囑患者取側臥位患側在上,充分暴露頸面部,施術者沿著咬肌、顳肌、胸鎖乳突肌的肌肉走行進行按揉,當捫及筋結點處用做好標記。接著用復合碘消毒液以標記點為中心,局部皮膚常規消毒3~5次,術者戴一次性無菌手套,選用0.40 mm×25 mm一次性使用無菌刃針(樂灸牌,馬鞍山邦德醫療器械有限公司)。施術者持刃針在標記點處垂直于皮膚,刀口線與肌肉纖維走行一致,進針時以左手拇指按壓,將進針點皮膚及皮下組織進行固定,然后刃針抵住進針點,快速刺入皮膚深度約5 mm,通過痛點、條索及筋結位置調整進針深度,以持手針柄出現切割感為佳。操作過程注意避開神經及大血管,當觸及張力異常點,行縱行疏通和橫行擺動3~5次,不可橫切。每次選取3 處標記點操作。操作過程中密切詢問患者情況,出針后用無菌棉簽按壓至無出血,后用無菌紗布覆蓋并膠帶固定。治療后休息觀察10 min,囑患者保持操作點清潔干燥。每周治療3 次,7 d 為1個療程,一共治療2 個療程。治療組在上述刃針治療基礎上,配合中醫正骨手法復位。定點旋枕法操作步驟如下。1)體位:患者取仰臥位平躺于治療床,囑患者身體放松,雙手自然平放于身體兩側,施術者半蹲位于患者床頭。2)定位:施術者雙手中指觸診顳骨乳突,對比雙側乳突位置,確定患者枕骨左后旋(或右后旋)。3)操作:1-旋。將患者頭部轉向與枕骨旋轉方向相反的一側(如枕骨左后旋,將頭部轉向右側);2-牽。施術者向頭頂方向施力,對患者頸項部進行縱向牽引;3-定(以左后旋為例)。施術者維持患者頭部牽引力,托頭部的右手作輕微的托抬動作,左手拇指感受到應力傳導到枕骨乳突時固定頭部于該位置;4-推。在前3 步基礎上,左手拇指對左側乳突施加旋扳閃動力,有時可聽到“咔噠聲”即復位成功。復位手法完畢,再行按揉局部肌肉筋膜,疏理關節,每周治療3 次,7 d 為1療程,一共治療2個療程。

1.4 觀察指標 觀察兩組治療后臨床療效;觀察兩組治療前后疼痛視覺模擬量表(VAS)、最大張口度(MMO)、顳下頜關節功能障礙指數(DI)、肌肉觸壓痛指數(PI)、顳下頜關節紊亂指數(CMI)等評分變化情況。采用對患者疼痛程度進行可視化測定;MMO 是在患者無痛狀態對其上、下頜切牙切緣間的垂直距離進行測定[7]。對患者初診時及末次治療后進行評估;CMI、DI、PI 采用Fricton 進行評定[8];CMI=(DI+PI)÷2。對患者初診時及末次治療后進行評估。

1.5 療效標準[2]治愈:顳下頜關節疼痛、彈響及張口異常完全消失。顯效:顳下頜關節疼痛、關節彈響及張口異常等不適癥狀基本消失。有效:顳下頜關節疼痛減輕、偶有彈響,患者基本生活不受影響。無效:患者臨床癥狀無明顯改善,甚或加重。總有效率=(治愈數+顯效數+有效數)÷總例數×100%。對患者初診前及末次治療后進行評估。

1.6 統計學處理 應用SPSS25.0 統計軟件。計量資料以(±s)表示,數據符合正態分布:計量資料采用配對樣本t檢驗進行組內比較,獨立樣本t檢驗進行組間比較,等級資料采用秩和檢驗;不符合正態分布的計量資料,采用Wilcoxon檢驗進行組內比較,Mann-Whitney U檢驗進行組間比較。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

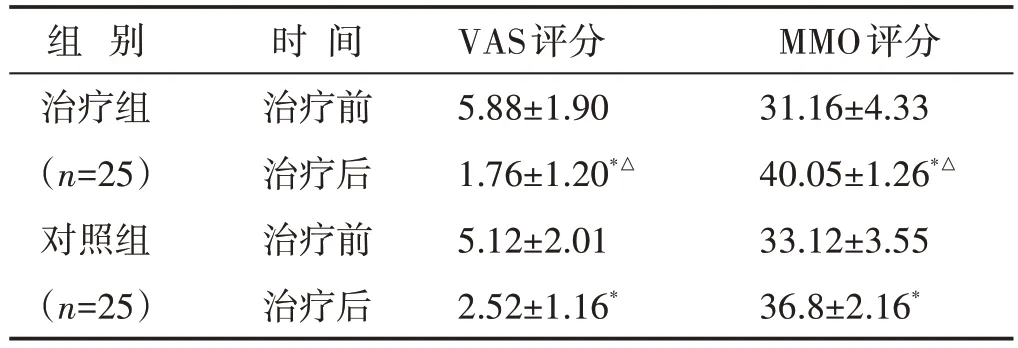

2.1 兩組治療前后VAS、MMO 評分比較 見表1。治療后兩組患者VAS、MMO 評分均較治療前均好轉(P<0.05);兩組比較,治療組改善更加明顯(P<0.05)。

表1 兩組治療前后VAS、MMO評分比較(分,±s)

表1 兩組治療前后VAS、MMO評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,*P <0.05;與對照組治療后比較,△P <0.05。下同。

時間治療前治療后治療前治療后組 別治療組(n=25)對照組(n=25)VAS評分5.88±1.90 1.76±1.20*△5.12±2.01 2.52±1.16*MMO評分31.16±4.33 40.05±1.26*△33.12±3.55 36.8±2.16*

2.2 兩組治療前后Fricton 顳下頜關節紊亂指數比較 見表2。兩組治療后,DI、PI、CMI評分均較治療前改善(P<0.05);兩組比較,治療組DI、CMI 比對照組改善更加明顯(P<0.05)。

表2 兩組治療前后Fricton顳下頜關節紊亂指數比較(分,±s)

組 別治療組(n=25)對照組(n=25)時間治療前治療后治療前治療后DI 0.31±0.07 0.15±0.09*△0.30±0.08 0.20±0.08*PI 0.51±0.13 0.23±0.14*0.52±0.18 0.30±0.16*CMI 0.41±0.10 0.19±0.09*△0.41±0.13 0.25±0.10*

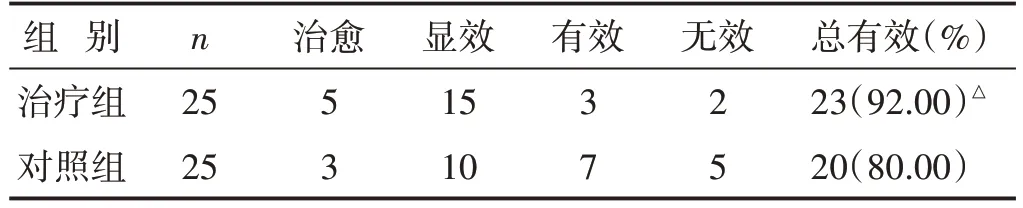

2.3 兩組臨床療效比較 見表3。治療組總有效率高于對照組(P<0.05)。

表3 兩組臨床療效比較(n)

3 討 論

TMD 臨床上常表現為口噤不開、頰痛、頜痛等,多屬于中醫學“痹證”“傷筋”等范疇[9]。中醫學多認為其發病機制為經絡不通、氣血痹阻。當風、寒、濕、熱等邪氣侵入人體TMJ,導致關節肌肉氣血痹阻,運行不暢,而人體本身正氣不足、氣血虧虛而發病。因此中醫治療以舒筋通絡、活血止痛為法。

TMJ 內部結構紊亂是導致TMD 并發癥及后遺癥的主要原因,同時發現大多數具有TMJ 疾病體征和癥狀的患者,都有咀嚼肌和頸肌炎或肌筋膜疼痛[10]。顳肌和咬肌是造成TMD 發病的主要肌肉,其肌肉止點位于下頜骨,影響TMJ 的活動及功能[11],因此部分學者在臨床實踐過程中主要通過松解下頜骨附著的肌肉或調整下頜骨位置以達治療目的。胸鎖乳突肌止點附著于顳骨乳突,當患者處于“圓肩駝背”體態時,會使頭部前屈前伸,造成脊柱兩側肌肉過緊,當兩側受力不平衡時,會導致枕骨旋轉移位,對下頜骨與髁狀突的位置產生影響,刃針松解可以釋放肌肉對顳骨產生的壓力,使顳骨兩邊重新達到平衡。有研究[12]通過對是否伴有TMJ 疼痛的TMD 患者對比,發現TMJ 疼痛患者有明顯的頭前傾,說明頭頸部姿勢、局部肌肉功能與TMD 相關疼痛三者之間存在密切關系。研究表明在肌肉對關節形成保護時,受累的肌肉通常會產生高濃度的炎性介質,因此形成易激惹筋結點[13]。在外傷、長期勞損等因素作用下,會造成筋膜組織缺氧,使肌筋膜內液態基質性狀轉變成膠質狀,造成肌筋膜變硬的炎性病癥[14]。刃針首選筋結點為治療部位,可以減輕炎性物質分泌,緩解肌肉關節疼痛及壓力。中醫學認為十二經筋具有結、聚的特點,當邪氣在人體筋肉處聚集就易形成筋結點,常表現為關節活動障礙、肌肉疼痛,筋結點以痛為腧,結聚消散而痛止,刃針治療通過刺激病灶周圍淺筋膜,疏通經絡氣血,達到“通則不痛”的目的[15-16]。

Bragatto 等[17]認為人體存在顱頸-下頜系統,其復雜的解剖結構主要由顱骨、下頜骨、頸椎及附著的肌肉等功能單元相互作用。因此中華中醫藥學會整脊分會主任委員、深圳市名中醫林遠方主任結合臨床實際創造性提出了中醫正骨手法:定點旋枕法,區別于傳統治療認為調整下頜骨位置才能治療TMD 的認知。林遠方教授通過對脊柱生物力學及TMD 作用機理研究,認為枕骨移位會帶動顳骨與髁狀突位置發生改變,亦會導致TMD。定點旋枕法是對偏歪枕骨進行調整,恢復“顱頸-下頜系統”的力學平衡,使TMJ 活動自如,減輕對周圍組織的壓力和炎性反應。其手法具有定位精準、動作輕巧、安全性高、操作方便等優勢。在實際操作過程中,精準施力于顳骨乳突,以顱骨位置調整帶動TMJ 復位,發揮了“指哪打哪”的優勢,恢復下頜關節、顱骨、頸椎正常結構關系。以“旋牽定推”為操作要領,最大程度保障患者安全,同時臨床操作方便快捷。定點旋枕法不僅可以緩解TMD 患者局部疼痛及并發癥,同時可以恢復TMJ 的關節盤移位,減少患者口腔活動過程中的反復勞損。目前外科手術治療的主要目的是消除因關節盤錯位引起的機械性阻塞,增加關節間隙,恢復TMJ 功能[18],推拿正骨手法通過人體生物力學關系就可以改善關節盤與關節窩、關節結節及髁狀突之間的作用力。對于慢性TMD 患者可能伴有痛覺中樞敏化現象,導致顳區疼痛增加、自發性疼痛、牽扯痛甚至痛覺過敏[19]。手法治療可以改善血液循環,緩解肌肉痙攣,調節筋膜紊亂,減少關節粘連,增加關節的運動范圍,并減輕疼痛[20]。

在本次研究中,主要通過定點旋枕法聯合刃針治療TMD,研究結果表明,兩組治療方案均能減輕TMD患者局部疼痛程度、最大張口度及顳下頜關節功能,但正骨手法聯合刃針治療的患者在大多數觀察指標中均優于對照組,說明該治療方案更加簡單有效。定點旋枕法聯合刃針治療TMD 的臨床效果值得肯定。但仍存在部分不足:其一,本研究納入樣本量偏少,對于療效的持久性并未進行長時間跟蹤調查;其二,研究缺少對如顳下頜關節MRI等客觀指標的觀察。望今后在研究TMD 時能夠全面分析相關指標,在提高臨床療效的基礎上加強對發病機制的研究,為中醫治療該病提供更加充足的證據和方法。