耙吸船、耙平器施工區域水深變化規律研究及應用

林鎮定,莫志芳,李耀華

(1.中交廣航疏浚有限公司,廣東廣州 510320;2.中交廣州水運工程設計研究院有限公司,廣東廣州 510221)

引言

疏浚工程常以含設計超深[1]的剩余土方量除以疏浚船舶疏浚能力來預測工期。但是,當工程進入掃淺階段時,預測工期與實際相差甚遠。特別是采用耙吸船進行掃淺的工程,耙吸船在掃淺階段的有效施工效率可以降至正常效率的10 %,甚至更低。

耙吸船采用走線[2]的動態方式施工。在掃淺階段,耙吸船經過已挖至設計深度的區域時,其挖方為無效方。因此,耙吸船的有效挖泥時間占總挖泥時間的比率和淺點面積占總疏浚面積的比率(淺點面積率),呈正相關系,但不迅速收斂。通過淺點面積率來預測耙吸船掃淺工期也十分困難。

通過理論研究和大量的水深測量數據分析,發現耙吸船施工的疏浚區域水深變化基本符合正態分布的規律,這為耙吸船施工質量評定、掃淺工期預測開辟了新的途徑。

1 耙吸船施工特點和水深變化規律

耙吸船以走線方式邊航行、邊挖泥[2]。耙吸船每一次走線,單耙必定挖中航道橫向斷面某一個點。

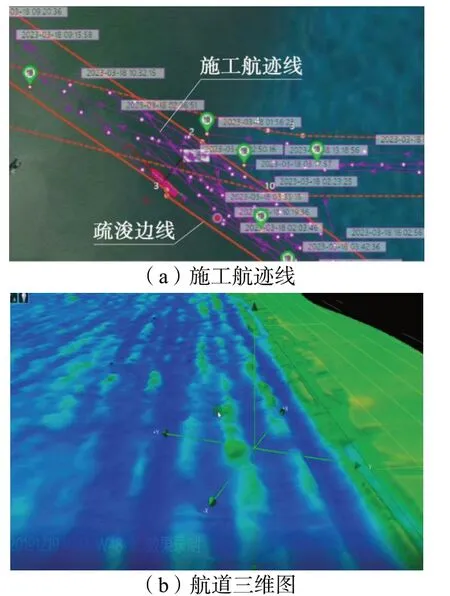

圖1 耙吸船施工航跡線及施工后航道三維圖

設耙頭寬度d=3 m,航道寬度D=300 m。在無選擇性開挖的情況下,一次走線挖中橫斷面某個固定點的概率p=d/D=0.01;雖然先進衛星導航系統大幅提高挖泥的命中率[3],但耙吸船航行仍精度達不到3 m,0<p<1。在n 次走線(n 重伯努利試驗)后,挖中同一位置的k 次的概率符合二項分布:

在n 次走線后,挖中耙數的期望值為:

挖中耙數的均方差為:

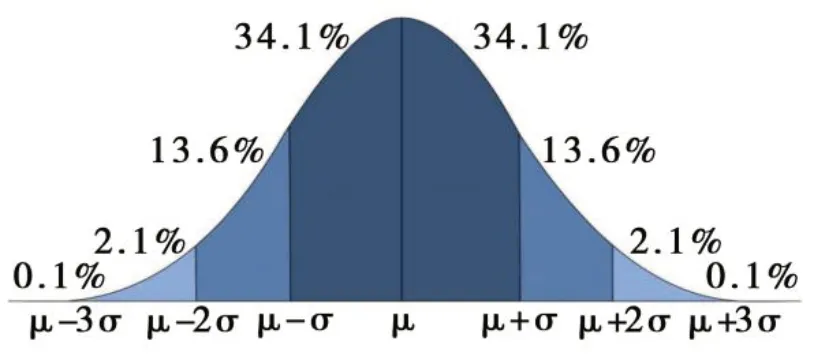

隨著隨機事件發生次數的增加,挖中耙數的二項分布會逐漸近似于正態分布[4]。

圖2 正態分布

為了解耙吸船施工后水深的分布規律,將測量水深轉換成標準網格的*.xyz 文本文件(內含x、y平面坐標和深度)。編制軟件,從水深數據文件中,以航道縱向100 m、橫向等于航道寬度為區域,提取數據組,計算該組水深數據的平均水深、均方差,小于設計水深+△h 的占比(淺點面積率)和偏離平均水深±均方差1~3 倍的水深點占比。

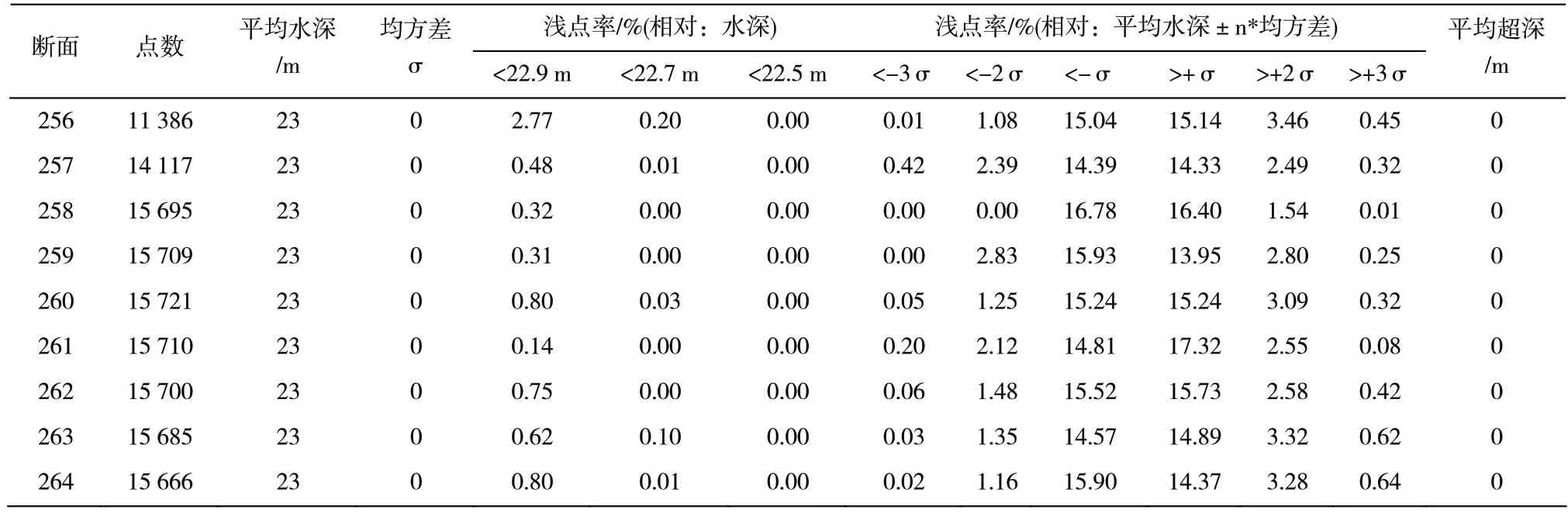

下表是連云港30 萬t 級航道(H1.3 標段,2019 年)按100 m 分區的均方差及相關參數的計算結果。

表1 平均水深、均方差、相對淺點率指標計算表

從上表中“1 倍”、“2 倍”、“3 倍”的數據看出,雖然此航道段的水深分布并不完全符合標準對稱形正態分布的“15.9 %”、“4.6 %”、“0.1 %”,但其趨勢是接近或者說類似于正態分布。

除連云港30 萬t 級航道項目外,還將湛江港30 萬t 級航道工程(2020 年)、湛江港東海島港區航道(2022 年)的均方差等工程進行驗證,發現在回淤量較小、土質較硬的耙吸船施工區,水深分布近似于正態分布。

2 均方差與平整度的相關性

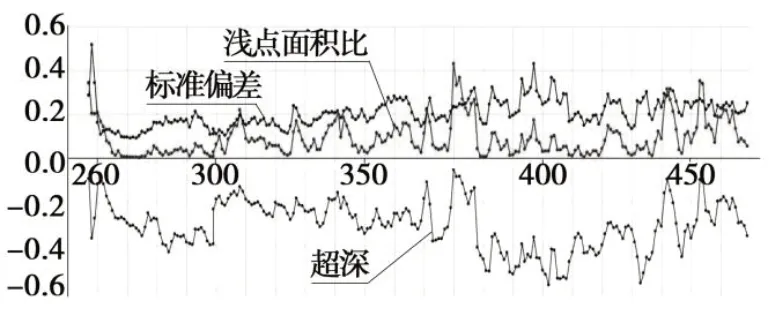

為研究均方差與平整度的相關性,對連云港主航道外段(約25 km)按每100 m 間距分段,計算均方差、淺點面積率、平均超深三項指標。結果如圖3。

圖3 航道縱向三項指標變化曲線

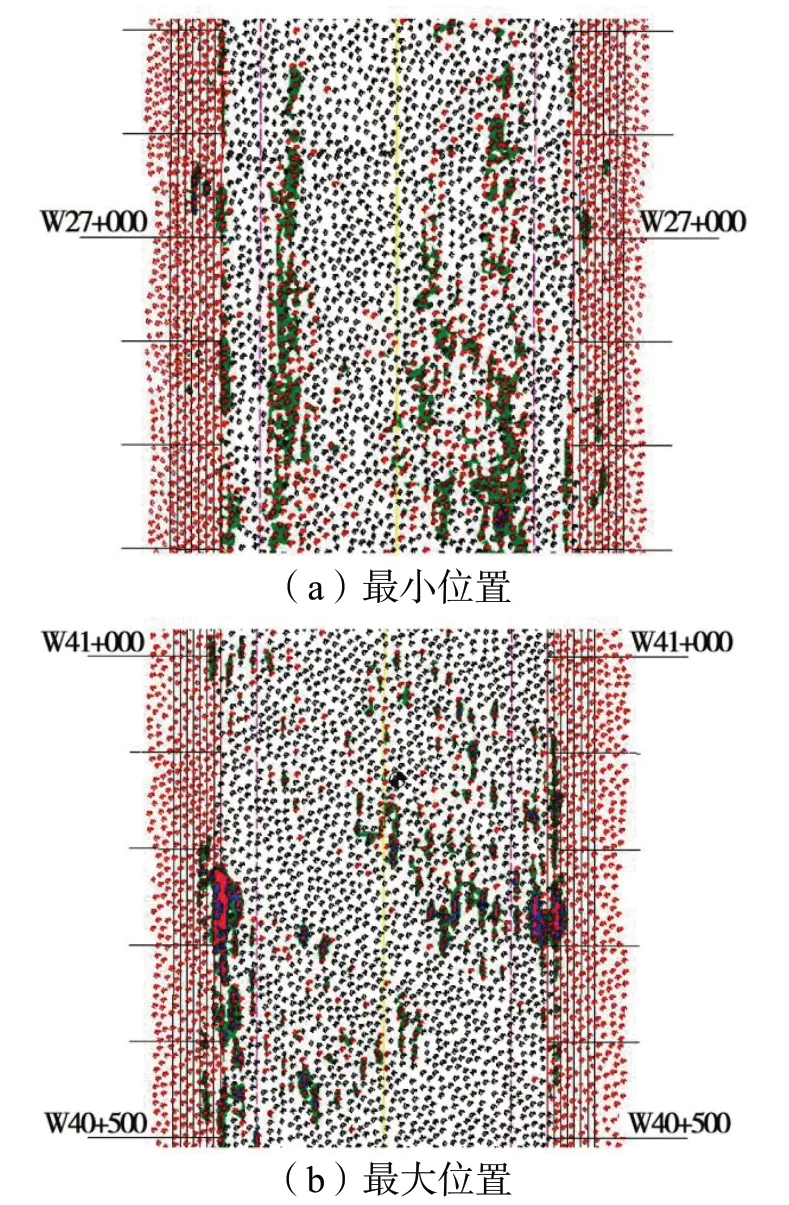

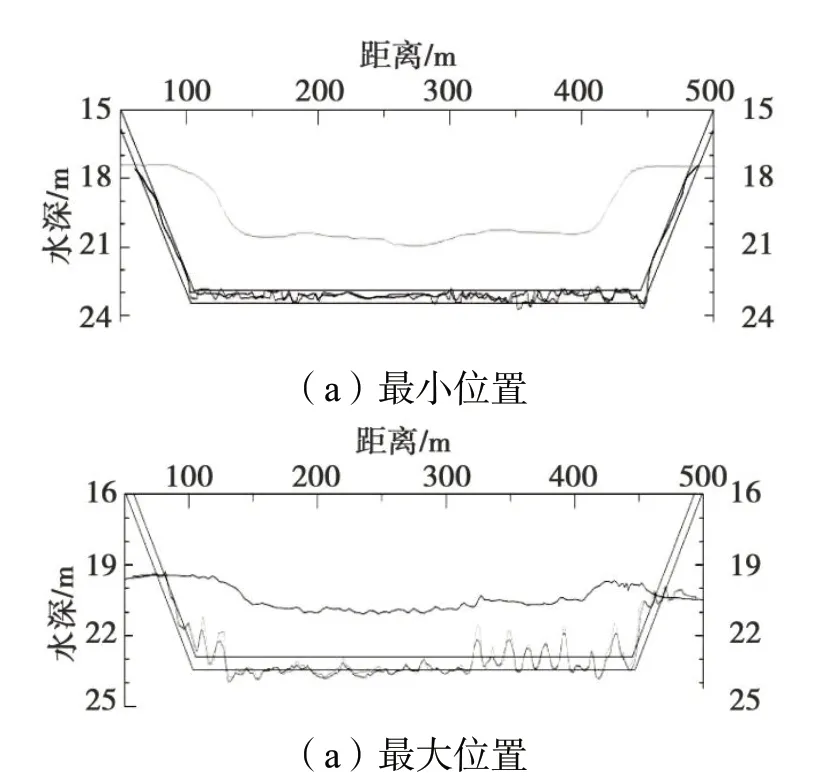

從圖3 看出,從左數起,第二格(W27+000)均方差指標最小(0.11),第15、16 格之間(W40+800)均方差指標最大(0.43)。兩個位置的水深圖和斷面圖見圖3、圖4。

圖4 均方差指標的水深圖對比示意圖

圖5 均方差指標的斷面對比示意圖

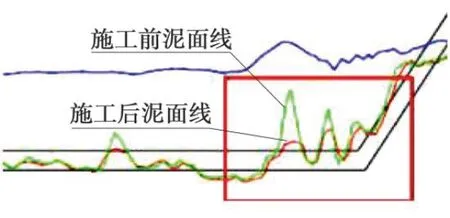

圖6 廣浚一號耙平器及“削峰”效果

通過連云港航道各區段的均方差與水深圖、斷面圖的比較,發現均方差指標與圖面感觀平整度具有很強的相關性:均方差越小時,開挖面越平整;均方差越大,開挖面越不平整。當均方差大于0.4時,“壟溝”現象十分明顯。

3 耙吸船、拖輪耙平器施工前后均方差變化

通過連云港航道工程整個掃淺過程施工測量數據連續計算和分析,發現耙吸船、耙平器施工前后均方差變化特點分別如下:

1)同一條耙吸船、同一批操作人員,在無定深施工時,掃淺施工前后的均方差變化不大;在定深施工和大淺點專挖時,掃淺施工后的均方差減少。

2)耙平器施工后均方差減少,減小值(施工前后均方差差值)與施工時間成正比、與施工面積成反比。

4 均方差、淺點面積率、平均超深指標

4.1 定量評估耙吸船施工過程質量

引入均方差概念,取代“壟溝”的模糊概念,用于耙吸船的施工質量水平定量評定,更加具有科學性,且具有量化指標。對于萬方大耙,當均方差指標值在0.6 m 以上時,耙吸船的施工質量為差,在0.4~0.6 m 時為一般,0.4 m 以下時為良好。

當均方差達到0.6 m 以上時,必須對耙吸船走線及挖泥的操作方法進行認真分析、查找問題,采取提高挖泥航速、防滑耙刀板、之字形走線等施工手段降低均方差,必要時采用耙吸船“定深”施工或耙平器[5]提前進場。

4.2 定量評估拖輪耙平器的施工效率

許多工程的實踐證明,耙平器配合耙吸船掃淺施工大大提高耙吸船有效挖方效率、減少超挖量、縮短掃淺工期[5-6]。經過耙平器施工后,均方差減小、淺點面積率減少、平均超深減少。但是,受到驗潮、聲速等水深測量系統誤差的影響,淺點面積率和平均超深這兩項指標判斷耙平器施工效率的準確程度不如均方差指標。均方差指標消除了系統誤差,完美體現平整度變化,是耙平器施工效率評估的理想工具。

根據連云港30 萬t 級航道的統計數據,在掃淺前期(淺點面積率大于50 %),拖輪耙平器能消滅尖峰、隆溝,減少因“定深”或“滑耙”導致的耙吸船施工效率下降;在掃淺中期(淺點面積率小于20 %),耙平器掃淺效率明顯將優于耙吸船,在掃淺后期(淺點面積率小于5 %且平均超深足夠),拖輪耙平器有能力作為主力船舶將航道底槽的淺點全部消滅。

4.3 均方差理論超深法計算掃淺工期

根據正態分布的原理,當均方差3 倍時,淺點出現的概率為千分之幾,可視為基本完工。由于耙吸船上安裝了導航定位系統,少量的淺點可定點施工,當取均方差的3 倍作為超深工程量,基本上可以按時完成。在均方差為兩倍時,對應的淺點面積率5 %左右,如果有耙平器配合,掃淺可以迅速完成。因此,用均方差的2~3 倍之間取值作為超深來計算理論工程量,就能通過工程量法計算出掃淺工期。計算公式如下:

式中:

Z為基于均方差的理論超深,m;

Σ 為均方差;

f為超挖系數,取值2~3(有耙平器配合時取小值,無耙平器是取大值);

V為理論剩余工程量,m3;

D為設計深度,m;

H為實測平均水深,m;

T 為掃淺工期,d;

W為大面積開挖時的施工效率;

ξ為掃淺工效折損系數,取60 %~70 %。

耙吸船可通過“搬土方”、加大超深來縮短工期,也可以通過定深施工減小均方差來縮短工期(考慮到耙吸挖泥效率降低,不建議采用定深施工)。而拖輪耙平器則只能通過減小均方差來縮短工期。應用該計算公式可解決拖輪耙平器配合耙吸船掃淺施工的工期計算問題,通過Excel 表格建立計算模型,可以快速、準確的定量評估掃淺施工效率、進度和工期。

超挖系數f的取值和掃淺工效折損系數的取值ξ是決定掃淺工期計算精度的關鍵。需要對前期大面積開挖階段的數據進行全面分析后,結合底層土質變化取值。以連云港航道外段25 km為例,f=2.38,ξ=66 %。

4.4 合理調配耙吸船和拖輪耙平器施工區段

在大型航道工程中,根據均方差、淺點面積率和平均超深三項指標調配船舶,可以發揮出耙吸船和拖輪耙平器各自優勢,提高掃淺施工的綜合效率。其調配原則如下:

1)均方差大時,適合耙平器施工;反之,適合耙吸船施工;

2)淺點面積率大時,適合于耙吸船施工;反之,適合耙平器施工;

3)平均超深大時,適合拖輪耙平器施工;反之,適合耙吸船施工。

5 均方差指標的缺陷

均方差指標準確地反映出疏浚區開挖平整度。但是,均方差指標仍存在以下缺陷:

1)僅適用于航道底槽,航道邊坡無法評估;

2)對回淤量大、具有流動性的土質,不適用;

3)開挖面未充分開挖或有斜面存在時,不適用。

6 取點密度對三項指標計算結果的影響

用不同密度的*.xyz 文件,計算出來的均方差、淺點面積率、平均水深也略有不同。對于均方差,8 m 數據和1.5 m 數據的計算結果略有差異,但沒有規律。對于淺點面積率,8 m 數據偏大,1.5 m 數據計算偏小。對于平均水深,采用8 m 數據偏淺,1.5 m 數據偏深。0.3 m 數據計算的三項指標與1.5 m數據非常接近。考慮到太密的數據需要更長的計算時間,建議采用1.5 m 左右的數據來計算三項指標,可滿足指標精確性、穩定性的要求。

7 結語

耙吸船疏浚水域的水深分布基本上符合二項分布或正態分布規律。均方差作為二項分布和正態分布的重要變量,不僅可作為耙吸船施工的質量控制指標,還可以作為耙平器效率指標。均方差理論超深法可大幅提高掃淺工期預測的準確性。均方差、淺點面積率和平均超深三項指標綜合運用,可有效減少超挖方量,提高耙吸船和拖輪耙平器的綜合施工效率。