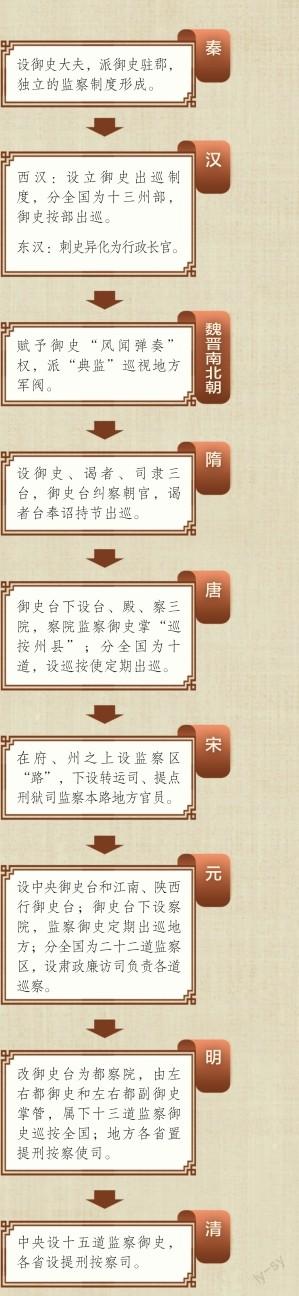

古代巡視制度的形成與演變

李憲堂

【關鍵詞】監察制度 巡視制度 形成演變 【中圖分類號】K23 【文獻標識碼】A

巡視制度是我國古代中央政權對地方進行行政監察的主要形式。它發端于原始社會后期的部落聯盟時代,肇興于秦漢大一統專制王權的建立,成熟于傳統政治文化如日中天的隋唐,完備于中央集權盛極而衰的明清,在強化社會治理、維護中央集權方面發揮了重要作用。

古代巡視制度的發端與演變

據《尚書·堯典》記載,堯舜時期就有了“五載一巡守”的制度。《堯典》為戰國儒生根據史傳舊文編纂而成,是有一定的史實基礎的。西周時期,天子巡守地方成為定制,同時還設“方伯”,負責對地方諸侯的監督和管理。春秋戰國時期,國君有“巡縣之制”。

秦朝創建獨立的監察制度:中央設御史大夫,為丞相之副,位列三公,掌監察、糾劾百官;在地方上,派御史駐郡,稱“監御史”,負責監察郡內官員違法犯禁之事。此乃監察制度肇興之始。

漢承秦制而多有變通。漢初,中央設御史大夫為最高監察長官,以御史中丞為副,負責檢舉、彈劾百官,并派御史巡視郡國。漢武帝時,將全國分為13個監察區,稱州部,各設刺史1人,刺史“掌奉詔條察州”(《漢書·卷十九上》),每年秋天出巡,對所屬各郡“六條問事”——“六條”的提出意味著對督察的內容和處置的依據進行了詳細規定。同時各郡設督郵一職,負責督察縣鄉。東漢時期,原來13個州部被重新規劃為1個中央直轄區(司隸)和12個州。司隸的最高長官為司隸校尉,負責糾察朝廷百官和京師近郡作奸犯科者;每州置刺史1人,以考察郡官政績,彈壓不法豪強,受理沉冤大案。東漢末年,由于朝綱廢弛導致刺史權力膨脹,逐漸變為凌駕于郡守之上的一級行政長官。

晉代繼承了派遣御史巡察郡縣的制度,并且御史有“風聞彈奏”的權力,即可依據傳聞直接向皇帝陳奏。到南朝時,皇帝往往選派身邊親信擔任“典簽”,定期或不定期巡視地方。

隋朝在御史臺外設謁者、司隸二臺,其中御史臺掌糾察朝廷百官,司隸臺監察京畿和郡縣,謁者臺掌奉詔出使,持節巡察。

唐代以御史臺總掌隋時御史、司隸和謁者三臺事務,形成一臺三院的格局。御史臺是中央專司監察的最高機構,“掌以刑法典章以糾百官之罪惡”(《新唐書·百官三》)。御史臺下設臺、殿、察三院。侍御史所在稱臺院,掌糾舉百官,必要時可參與三法司審判;殿中侍御史所在稱殿院,主要負責朝儀糾察;監察御史所在稱察院,掌“分察百僚、巡按州縣”(《新唐書·百官三》)。察院派出的巡視官員稱“巡察使”“宣撫使”“存撫使”等。唐中宗時,朝廷將全國劃為“十道”,每道設巡按使,代表中央巡察州縣。唐朝光宅元年(684年),廢御史臺,改置左、右肅政臺,前者負責軍官和朝官的糾察,后者主管監察地方。后來,左臺也有了監察地方的職能。兩臺每年春秋兩季派出觀風俗使和廉察使巡察州縣。神龍元年(公元705年),兩臺改稱左右御史臺。中唐以后,節度使、刺史等可帶御史銜,稱外臺,監察權再一次與行政權合體。

宋初在中央與府、州、軍、監之間設“路”,一開始類似于漢朝的監察區。路屬機構有轉運司(漕司)、提點刑獄司(憲司),兩司都兼有監察本路地方官吏之責,故稱“監司”。監司在下轄州軍巡行,隨時解決發現的問題。神宗熙寧二年(1069年),兩司外又增設提舉常平司(倉司)。三司本來就是因事而設的行政和司法機構,賦予監察權的結果最終會導致監察職能的失效,不過三者分權互制減弱了監察失效的危害。

元初,御史臺設殿中司、察院,其中殿中司主糾察朝廷百官貪贓不法與其他瀆職犯禁行為;察院設監察御史三十二員,定期出巡地方。后來為便于行政,又在江南和陜西地區分設派出機構——行御史臺。行御史臺對御史臺名義上有隸屬關系,實則都是直接向皇帝負責,兩者職級也基本相同。元初還在山東東西道,河東陜西道,山北東西道,河北河南道設置了提刑按察使一職,掌管糾劾轄區內官吏之不法犯罪行為,分隸于御史臺、行御史臺。至元二十八年到至元三十年(1291-1293年)間,朝廷將全國分為二十二道監察區,同時改提刑按察司為肅政廉訪司,“每道仍設官八員,除二使留司以總制一道,余六人分臨所部,如民事、錢谷、官吏奸弊,一切委之。俟歲終,省臺遣官考其功效”(《元史·世祖本紀》)。肅政廉訪司名義上隸屬御史臺和行御史臺,但亦有相當大的自主權,可以越級直接奏報皇帝。

明洪武十五年,改御史臺為都察院,由左右都御史和左右都副御史掌管,屬下御史巡按全國。朝廷先后出臺一系列法規和章程,致力于巡視制度的標準化、規范化。明成祖時,將全國劃分為十三個監察巡視區,各設監察御史一名,按時分道出巡。監察御史直接對皇帝負責,擁有“大事奏裁,小事立斷”(《明史·職官志》)的專斷之權。同時地方各省置提刑按察使司,負責轄區內官員的巡查糾彈。

清代沿用明制設都察院,將明代的十三道監察御史增加到十五道,監察御史既負責巡察地方,也有權糾劾朝中官員。清代的省級長官由明代的三司改為布政使和提刑按察使兩司。提刑按察使又稱臬臺,主管轄區內的司法與巡察,其下屬機構稱“巡道”。另外,各地總督、巡撫往往領有都察院右都御史、右副都御史、右僉都御史等銜,在行政管理外兼有巡察職能。

古代巡視制度的基本原則與經驗教訓

作為專制王權自我持存的內在機制,歷代王朝自上而下的“巡察”在整肅吏治、維護社會秩序方面發揮了無以取代的作用。然而,專制權力的屬性決定了,再完美的制度安排都敵不過人性的貪婪。可以說,中國傳統巡視制度形成和演變的過程,就是在相關各方勢力的博弈中由建立、退化、腐敗、崩潰再到重建的不斷循環的過程。政治過程其實是人性和制度博弈的過程。人性是相通的,巡視制度建設的基本原則也具有一定的普適性。根據對歷代經驗的總結分析,這些原則主要有: