基于深度學習理念的地理主題情境創設路徑

李泯 耿文強

摘 要:通過創設主題情境實現深度學習是地理教學長期關注的課題,其有效實施有利于改變傳統課堂教學中存在的重知識、輕素養;重結果、輕過程;重接受、輕思辨等問題。本文結合“成土因素”的教學,探索深度教學理念下的主題情境創設路徑,即通過“以‘生為中心’確定情境創設主題”“以‘目標導引’串聯教學活動環節”“以‘任務驅動’促進學習能力進階”“以‘多元開放’推動師生協同發展”等路徑實施,使學生經歷活動有指導、任務有挑戰、精力與情感高投入、認知高水平的深度學習過程,最終獲得有意義的學習結果。

關鍵詞:深度學習;主題情境;地理教學;“成土因素”

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2024)02-0010-04

深度學習旨在改變傳統課堂教學中存在的重知識、輕素養;重結果、輕過程;重接受、輕思辨等問題,引導學生針對學科關鍵問題展開深度探究,通過有挑戰性的學習任務激發學生的學習動機,促進學生有效參與,提升學生獨立思考、互動質疑、解決問題的能力,形成積極的情感、態度[1]。基于深度學習理念,創設融主題、教學素材、方法、場景為一體,以語言、教具、圖像、實踐活動等為載體的主題情境,形成開放、輕松、愉快的學習環境[2],并獲得有意義的學習結果,是當前地理課堂教學的重要課題。筆者結合湘教版高中地理必修第一冊第五章第二節“成土因素”的教學,談談基于深度學習理念創設主題情境的基本策略。

一、以“生為中心”創設主題情境,聚焦關鍵問題

以“生為中心”,即立足于學生的“前經驗”,并充分關注學生可能形成的“新經驗”,是選擇情境素材、設計問題鏈的基本策略[3]。筆者認為,深度學習理念下的真實情境創設,需要注意與“前經驗”的承接,但不能完全重復“前經驗”的內容。

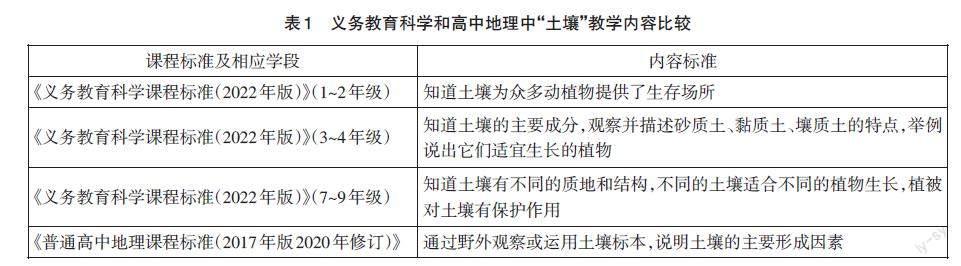

在浙江省義務教育的小學和初中階段的科學課程中,均有“土壤”的學習內容(表1)。結合學生的“前經驗”,高中地理“土壤”的教學,應緊密結合課程標準要求,重點聚焦“影響土壤形成的因素”。因此,在情境創設方向上應適度淡化“土壤質地和結構”這一內容,但在教學活動中可有一定體現,目的是加強對“前經驗”的鞏固和檢測,為深入探究“成土因素”奠定基礎。

二、以“目標導引”串聯教學活動,強化探究過程

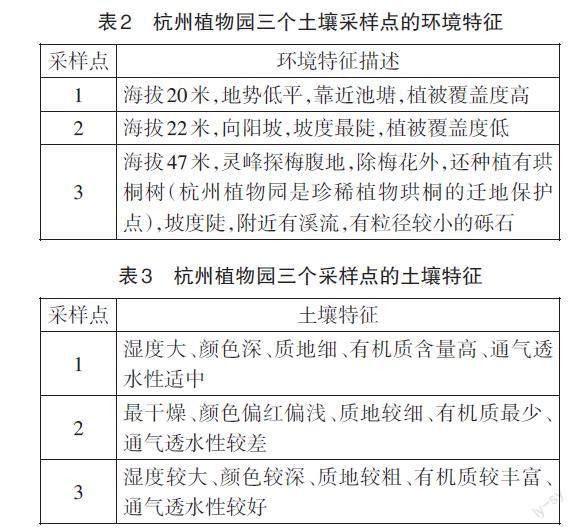

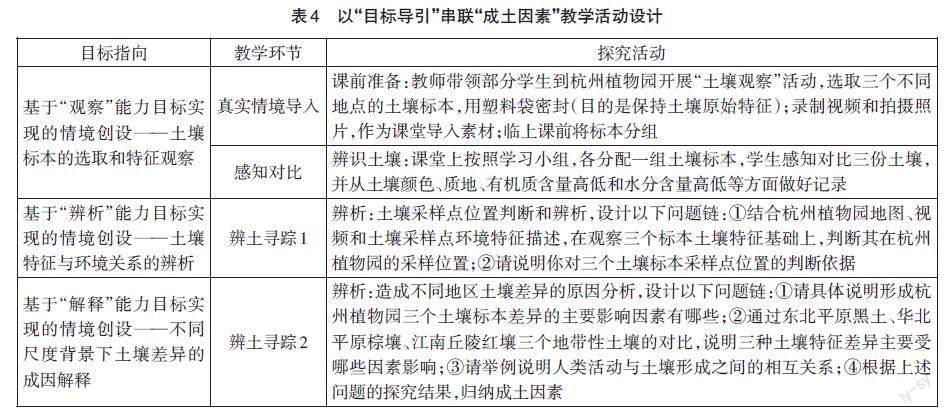

基于深度學習的教學設計應從學科內容的整體理解著手,從學科本質提煉具有挑戰性的學習任務,在分析學科內容的本質特征和學生學習特點的基礎上確定學習目標[1]。“成土因素”學習目標的行為動詞與關鍵點為“觀察、辨析、解釋”,這三點對思維深度的要求具有逐級進階的特征。基于上述思考,筆者圍繞“觀察、辨析、解釋”目標的實現,創設了“辨土尋蹤”的主題情境。在情境素材方面,帶領部分學生考察杭州植物園(地圖略),進行土壤標本采樣、視頻錄制和照片拍攝(表2);在活動環節串聯方面,以“觀察土壤標本,歸納土壤特征(質地和結構等)差異”為切入點(表3),以“辨析土壤特征差異產生的原因”為線索,以“建構成土因素的認知體系,并用于解釋不同區域土壤的形成;辨析人類活動與土壤的關系”為最終落腳點(表4)。主題情境創設強化合作探究的過程,教師通過指導實踐活動、學生通過交流互動完成驅動性任務,營造具有“沉浸式體驗”特征的輕松學習氛圍。

三、以“任務驅動”促進學習能力進階,提升關鍵能力

主題情境創設中,問題情境的創設和問題鏈的設計應注意由淺入深、循序漸進,通過確定任務、樹立明確的學習目標,注重從思維發展、實踐能力、處理復雜問題能力角度著手,促進學習能力進階。本節課基于主題情境探究的能力進階,主要分為三個階段(表5)。

需要強調的是,以能力進階的思路開展情境創設,最終是為培養學生關鍵能力服務的。筆者在主題情境創設中所強調的“區域認知”“綜合思維”“人地協調觀”“地理實踐力”,正是學生適應時代要求并支撐其終身發展的關鍵能力。

四、以“多元開放”推動師生協同發展,滲透思想觀念

地理學科的核心價值在于培養學生地理思維方式和人地協調觀念,教師在主題情境創設中,需要充分立足于概念化、結構化、情境化邏輯,從思維層級的角度進行多元化教學設計[4]。通過營造開放包容的學習環境,促進師生、生生之間的交流、互動、質疑和反思,實現師生協同發展[3],進而有效滲透地理思想方法和價值觀念。

1.營造多元開放的學習環境,提供感悟空間

在“深度學習”教學活動中,基于學生“前概念”的挑戰性學習任務,為每一位學生提供了思考、表達的機會,能激發并促進學生之間的交流、互動、質疑和反思。這樣的學習活動使不同的學生在已有基礎上都能得到發展,并通過反思和自我監控了解自身的學習狀況,實現整體發展的教學目標[1]。鑒于高中地理必修一第五章第一節已經學習過“植被與環境”的知識,在“辨土尋蹤”主題情境創設中,筆者適度運用了基于學生“前概念”的挑戰性學習任務。

在杭州植物園土壤的實地考察中,采樣點3位于地勢較高的丘陵緩坡,但土壤采樣卻反映其有機質含量較豐富。在采樣過程中,教師有意識地引導參與考察的學生開展基于“前概念”的學習,提出了以下問題:①這個采樣點有“植物界的大熊貓——珙桐”生長,考察結束后,請查閱相關資料,了解珙桐的生長習性。②根據查閱資料,嘗試分析采樣點3土壤有機質較豐富是否與植物園引種和培育珙桐有關?并推測這種相關性主要體現在哪些方面(珙桐喜中性或微酸性腐殖質深厚的土壤,不耐瘠薄,不耐干旱)。

由于教師在實地考察中設置了開放式的學習環境,引導學生適度開展基于“前概念”的學習,部分學生結合查閱的資料,大膽推測采樣點3的土壤有機質較豐富,與人類活動可能有一定關系。通過引導學生提前探究,為后續教學中深刻理解“人類活動是重要的成土因素,土壤也是人類活動不可或缺的自然資源”打下基礎,從而領悟人地協調的重要意義。

2.創設開放性問題情境,關注個體差異

問題情境創設體現出較強的開放性,是實現學生解決劣構問題情境能力的重要環節。例如,在“辨土尋蹤1”環節的“三個土壤標本,分別取自杭州植物園的哪三個地點,請做出判斷并說明理由”的問題,并不需要學生精準實現三個采樣點的一一對應,而是側重考查和檢驗學生的觀察能力和綜合思維能力,即結合自身對植物園地理環境的觀察,辨析土壤形成與各環境要素之間的關系。又如,在“辨土尋蹤2”環節“舉例說明人類活動與土壤形成間的相互關系”的問題,并不需要學生給出“完美”的闡釋,旨在考查學生對人類與土壤關系的理解,測評學生的人地協調觀水平。總之,不同素養水平學生的問題解決能力有所差異,但教師要引導學生互相交流討論,共同探究并形成一個較為恰當的結論,這也是新課標中強調“與他人合作、交流”等能力的重要體現,同時也是深度學習中精力和情感高投入特征的重要體現。

3.鼓勵師生間思維碰撞,實現教學相長

在“辨土尋蹤2”環節的活動中,筆者設計了不同尺度環境下土壤成因的分析問題。在辨析“請具體說明杭州植物園三個土壤采樣點的環境差異”這一問題時,有學生提出“采樣點1處土壤較濕潤,采樣點2處土壤較干燥,說明兩地氣候存在差異。因此,導致杭州植物園采樣點1、2兩處土壤特征的差異,氣候是重要的因素之一”。在高中階段,對于氣候這一環境要素的界定,主要還是限于大、中尺度的水平分異和垂直分異,而局地的空氣濕度、氣溫、土壤水分和土壤質地等差異,則劃分到地方性分異范疇。在討論土壤的水平地帶性分異(大尺度分異)和垂直分異(中尺度分異)時,氣候是重要的影響因素;而在討論植物園這樣微尺度范圍內的土壤差異,主要是地形、巖石風化物等差異導致物質和能量再分配所形成的尺度較小的地域分異,即地方性分異。筆者設計關于“兩種不同尺度下成土因素的差異”的辨析活動,意在幫助學生樹立尺度等地理思想和方法,深化區域認知能力和“地方綜合”“時空綜合”等綜合思維能力,為提升解釋決劣構問題情境的能力奠定基礎。

總之,盡管學生對于挑戰性強的任務不一定形成正確認知,但通過思維碰撞與交流,進而引出新的認知,是學生充分調動自身的知識與技能儲備而產生的具有很高“含金量”的思維成果。與此同時,學生在學習活動中的生成性資源,也是教師開展教學調適的重要參考,它有利于教師教學能力的優化與提升。因此,創設具有“多元開放”“教學相長”“良性互動”特征的主題情境,利于推進學生深度學習,促進師生協同發展,地理課堂教學中應積極提倡并付諸實踐。

參考文獻:

[1] 馬云鵬.“深度學習”的本質及教育價值[J].湖北教育(教育教學),2021(5):5-7.

[2] 潘曉敏.地理主題式情境教學漫談[J].地理教育,2013(1):46-47.

[3] 佟檸.真實情境支持深度學習的 7 條策略[J].江蘇教育,2020(22):17-20,30.

[4] 歐陽子豪,袁孝亭.人文地理的學科邏輯及其教學導向[J].課程·教材·教法,2021(5):109-115.

[5] 于從明.深度學習視域下地理多元學習的案例分析——以“太陽視運動軌跡”為例[J]. 地理教育,2023(5):21-25.