指向辯證思維的高考真題考查特征及教學策略

華宇

摘 要:地理學中的人地關系思想、整體性與差異性思想、過程思想、區域思想、空間思想等都蘊含著辯證思維。分析高考地理真題,發現很多設問體現了對辯證思維能力的考查。本文以2023年高考地理湖北卷綜合題第18題為例,從情境材料、命題設問、考查知識、解題思路等方面剖析其考查辯證思維的特點,提出操作性較強的指向辯證思維能力培養的教學策略。

關鍵詞:辯證思維;地理學思想;高考真題;教學策略

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2024)02-0036-05

辯證思維是理性認識的高級階段,其特點是從對象內在矛盾的運動變化中,對其各個方面的相互聯系進行考查,以便從整體上、本質上完整地認識對象[1]。辯證法是辯證思維的理論基礎,包含了對立統一規律、量變質變規律和否定之否定規律三大規律。因此,聯系、發展的觀點是辯證思維的基本觀點。

一、辯證思維與地理學思想的共通性

1.地理學思想中的對立統一思維

馬克思指出,“兩個相互矛盾方面的共存、斗爭以及融合成一個新的范疇,就是辯證運動的實質”,這也正是辯證思維的根本特征。辯證思維具有對立統一的視角,即矛盾存在于一切客觀事物和主觀思維的過程中,矛盾著的事物及其每一個側面各有其特點,具有普遍性與特殊性。

地理學中的核心思想是人地關系思想,指的是人類及其各種活動與地理環境的相互關系,高中地理學科核心素養中的人地協調觀是貫徹落實人地關系思想的體現。人與地理環境相互依存、相互影響,具有對立統一關系。人類從自然系統中獲取大量自然資源,維持城市、農田等人類系統的運行,將所產生的廢棄物排入自然環境。人類獲取自然環境的不同服務有時相互沖突,甚至自然環境服務功能超過其極限時,就會造成環境問題。因此,人類發展的主觀需求與自然環境的客觀屬性之間存在著矛盾。以可持續發展的思想指導人類活動,遵循自然規律促進人地關系的協調發展,有利于實現人地關系的統一,實現良性發展。

2.地理學思想中的發展變化觀點

辯證法具有發展變化的視角,即強調從事物的運動、變化、發展中去研究事物。所有的地理現象都有形成原因及復雜的演變過程,如地球上各種地貌的形成是在漫長的地質過程中由內、外力共同作用的結果;自然土壤是成土母質、生物、氣候、地貌等要素在長時間的綜合作用下形成的;城鎮化是鄉村人口向城鎮地區集聚和鄉村地區轉變為城鎮地區的過程……地理學的過程思想是從時空綜合的角度研究地理現象和地理事物發展變化的動態過程。

3.地理學思想中的普遍聯系觀點

辯證法具有普遍聯系的觀點,即從相互作用、相互聯系的角度觀察、分析事物。自然地理環境的整體性與差異性思想是自然地理的基本理論、基本方法和思維方式。地理學的整體性思想強調組成自然地理環境的巖石、大氣、水、土壤、生物等要素之間進行物質遷移和能量轉換,形成一個相互聯系、相互制約的整體。自然地理環境具有統一的演化過程,且某一要素受到外部干擾發生變化,會使其他要素發生連鎖變化,最終導致整個自然環境發生變化。

二、高考真題中考查辯證思維的分析

1.原題呈現

(2023年湖北卷)閱讀圖文材料,完成下列要求。

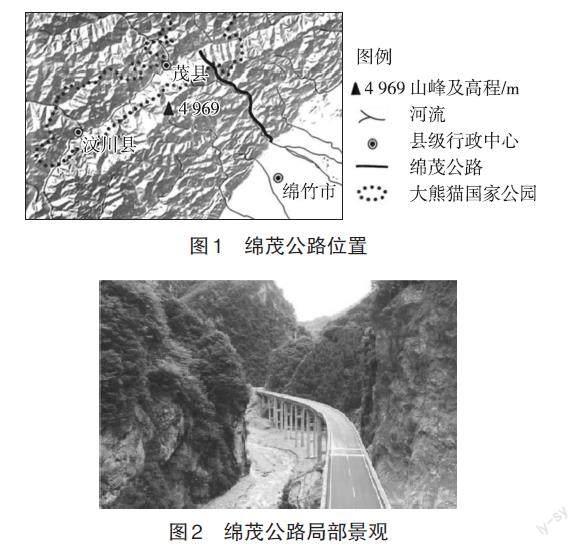

四川綿(竹)茂(縣)公路屬于汶川地震災后恢復重建項目,于2009年9月9日正式動工,2022年12月27日建成通車。公路起于綿竹市漢旺鎮,沿綿遠河上行,與茂北公路相接,全長56千米。沿線穿越龍門山4條斷裂帶,巖石破碎,暴雨多發,地質災害頻繁,河道演變劇烈,水文條件復雜,給項目選線、設計和施工建設帶來嚴重影響。圖1示意綿茂公路位置,圖2示意綿茂公路局部景觀。

(1)分析震后綿茂公路沿線河床發生的變化及形成原因。

(2)綿茂公路不可避免地要穿越大熊貓國家公園,工程該如何協調建設與保護的關系?請談談你的看法。

(3)該工程攻克了一系列世界級難題,創造了又一個中國奇跡,被新華社評為2021年度“大國工程”。假設你是評委,請給出推薦理由。

2.試題分析

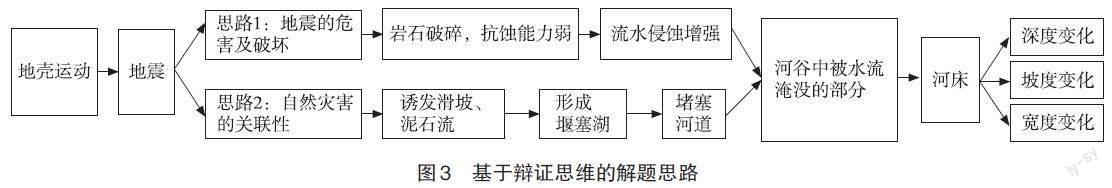

第(1)題考查地震對自然環境造成的影響。地震的發生會影響地表形態、地質構造、資源環境、生態系統、人類社會、人類心理健康等方面。本題重點考查了地震對地表形態帶來的影響,要求學生分析出震后河床發生的變化及原因,需要學生綜合運用邏輯思維和辯證思維,從相互聯系的觀點看待變化,從發展變化中認識問題,蘊含著地理學的過程思想和整體性思想。如果在日常學習中知識過于碎片化,聯系思維不強,學生在此問中很可能推理不出堰塞湖引起的河床寬度變化,也不能推理出地震與河床變化之間的邏輯關聯。

第(2)題中工程建設和生態保護具有辯證統一的關系,該題的設計蘊含著我國的生態文明發展理念,即要協調好高質量發展與高水平保護之間的關系,要站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展,降低發展的生態、資源、環境代價,提升中國持續發展的潛力和動能。因此,學生在思考該題時需秉持可持續發展理念,提出工程建設過程中兼顧環境保護的具體有效的措施。學生面臨的困難主要是在新情境下對該工程建設比較陌生,可以遷移應用較為熟悉的“青藏鐵路建設對沿線野生動物的影響和保護”相關知識。

第(3)題以設問的形式對學生進行了生動的愛國主義教育,彰顯了大國工程和中國力量。該題在前兩題的基礎上,進行了情感和知識的升華。學生結合材料及前兩題的答題感受,從技術、人地協調、大國影響力等角度可得出結論。該題設問兼具應用性和創新性,讓學生跳出中學生的角色,以更高的視角看待我國的工程建設。

總之,本題的三個設問層層遞推、環環相扣,以自然環境的考查為知識基礎,引導學生逐步深入思考人與自然的和諧關系,凸顯了地理現象的多因素交織和動態變化,設問中融入了發展變化、相互聯系、對立統一的辯證思維(圖3)。

三、高考試題中辯證思維的考查特點

1.情境材料凝練簡潔,具有科學性和導向性

地理高考試題中的“情境”包括地理學研究的學術情境和聯系學生日常生活以及地理學與生產聯系的實踐情境[2]。通過梳理2023年各地高考地理試題情境(表1),可以看出體現辯證思維的題目兼有學術情境和實踐情境,且自然地理知識的考查多以學術情境呈現,人文地理多在實踐情境中體現。因此,基于辯證思維的材料和情境根據考查方向有不同的特點。

學術情境來自科研論文,專業性和知識性強,要求學生通過分析嚴謹的圖表數據等信息推理得出結論。考查自然地理的材料重視客觀性和科學性,如2023年湖北卷第10~12題以2006—2015年藏色崗日不同朝向冰川數量和面積變化統計數據為材料,體現了地理要素的相互聯系和地理現象的發展變化,要求學生在簡短的文字和翔實的數據中分析得出結論。蘊含辯證思維的多組題目中僅用簡明扼要的文字作為情境材料,如2023年全國乙卷中的選擇題第6~8題僅用文字描述出關于新西蘭南島上南阿爾卑斯山脈的相關信息,要求學生在不同的假設條件下追因溯果,以動態、聯系、發展的視角思考地理問題。

實踐情境來源于生產生活中的現象和問題,人文地理材料的選取注重社會性、前沿性和政策性,材料注重展現時間變化下人文現象的演化,如2023年全國甲卷選考題第44題的材料選自黨的二十大報告,考查自然環境的整體性,貫徹生態文明理念。此外,基于辯證思維的命題材料還著重體現地理事物的演變過程,如全國甲卷綜合題第37題展示了風蝕粗化過程圖,湖南卷第3~4題給出海島港口地域組合演變的不同階段示意圖,福建卷第18題以上海郊區城市化進程的兩個階段為材料。

2.設問注重價值引領,具有辯證性和開放性

人地協調觀是地理學科核心價值的主要體現,其本質是對人類與地理環境關系所秉持的正確價值觀,主要由科學的人口觀、資源觀、環境觀和發展觀構成。地理試題通常選取能夠體現人地協調發展或人地關系失調的案例,讓學生從正反視角感知人地協調的重要性和人地失調的危害性[3]。因此,考查辯證思維的試題設問注重要素綜合,體現辯證思維中相互聯系的觀點。例如,全國甲卷第37題要求分析耕作對風蝕和風蝕粗化指數的影響,辯證看待人類活動對自然環境的影響。設問凸顯時空變化,體現辯證思維發展變化的觀點。福建卷第18題考查上海郊區城市化不同階段功能區的變化、要素聯系,辯證分析大型商業中心入駐對商戶的影響等。全國甲卷第36題以埃塞俄比亞灌溉農機的推廣與發展為主題,倡導用辯證的觀點看待區域發展問題。

高考地理試題在創設情境時,更傾向于借助正向的典型案例,圍繞時代主題,融入新時代黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革進行創設,并且多數情況下會在情境材料中將現實問題作為輝煌成就的背景,借助二者的對比強化成就的感染性[4]。因此,設問還具有開放性,在對立統一中認識地理事物。如湖北卷第18題請學生從評委的角度,說明綿茂公路被評為“大國工程”的推薦理由。設問堅持價值引領,重視正向引導,以人類活動的成功經驗引發學生思考人地協調的發展路徑,尤其是重視中國經驗帶來的啟示,樹立文化自信,塑造負責任的大國形象。

3.基于辯證思維的視角,綜合考查多種思維能力

辯證思維是一種世界觀,以世間萬物之間的客觀聯系為基礎,對世界產生進一步的認識和感知,并在思考的過程中感受人與自然的關系,進而得到某種結論。因此,在辯證思維的視角下,通常結合其他思維能力考查地理知識的應用。例如,全國乙卷選考題第44題限定了“人與自然和諧共生”的角度,請學生提出“讓黃河成為造福人民的幸福河”的合理化建議。自然地理要素組成的環境整體、人文地理要素建立的產業聯系以及二者融合形成的人地關系,構成了地理學科的主體和地理試題的知識體系[5]。結合發散思維,有助于學生厘清地理要素之間的相互聯系,從整體性的角度看待地理問題,推測要素之間的相互影響。結合邏輯思維,有利于學生推理出地理過程的發展變化,提出立足實際、符合事物演變規律的發展建議。結合動態思維,有利于擴大思維空間,充分發揮思維的活力,辯證認識人地關系,提出自然系統與人類系統協調發展的合理方案。

四、指向辯證思維培養的教學策略

1.注重開放性問題,提高探究意識

首先,創設一個能激發學生學習興趣和求知欲的問題情境,使學生積極主動地參與,結合自身所具有的知識、技能、生活經驗、思維能力,去分析條件和創設新的條件,運用各種不同的解題策略去探究并得出各種合理答案的開放性問題[6]。開放性問題具有較強的探究性,重在解決問題的過程和思路;開放性問題沒有“標準答案”,學生可以從任何角度闡述見解和觀點,甚至可以基于不同的觀點展開辯論,在思維的碰撞中獲得更開闊的思路。

其次,注重并用好教材中的開放性問題,這類問題往往因為前期需要查閱大量的資料以及缺少固定答案,顯得“性價比”不高,而被教師忽略或舍棄。最有代表性的開放性問題是各個章節的“問題研究”,如選擇性必修一第一章的問題研究“人類是否需要人造月亮”,以有爭議、有矛盾的話題引發學生的認知沖突,由開放性的問題內容引出開放性的解決策略。此外,在人教版新教材正文內容中也設置有開放性設問,如選擇性必修三“中國耕地與糧食安全”一節中,教材設置了“你認為我國是否需要改變大量進口大豆的現狀,為什么”;必修二第三章“工業區位因素及其變化”中“首鋼搬遷后,原來的首鋼廠址可以用來做什么?查閱資料,并談談你的看法”等。教師要鼓勵學生表明立場,闡述論據進行論證,答案言之有理即可。

2.以過程替代現象,培養綜合思維

地理現象每時每刻都處于不斷演變和發展的過程中,地球運動、大氣運動、地貌演變、水循環等自然現象都處于動態變化中,人口遷移、產業轉移、交通運輸等人文因素也在動態過程中進行著空間聯系。地理動態系統是地理過程研究的核心。教師進行地理過程分析教學的關鍵是讓學生把握“動態”二字。地理過程之所以較地理位置、分布、 特征、成因等地理知識復雜,就是因為其隨時間不斷變化,呈現出一種動態性[7]。

在必備知識的訓練中,教師可通過地理過程的專題復習強化學生動態、發展的地理視角,如自然地理中的地球運動過程、水體運動過程、地質循環過程、地貌演化過程、土壤形成過程、環境演變過程等地理過程專題,人文地理中的人口遷移過程、聚落變化過程、產業演變過程等地理過程專題。在關鍵能力的培養上,應有意識地鍛煉學生提取、整合、加工關鍵信息的能力,通過語言描述或繪圖展示,將靜態圖像動態化,通過思維導圖訓練,將材料中的隱性信息顯性化。注重地理過程教學,以分析過程替代展示現象,引導學生以動態的觀點分析地理問題,在時空演變的基礎上總結與應用地理學規律,探究現象成因、發展過程及未來趨勢,感受多要素的相互作用、地理過程的內在機制和多過程的相互聯系,有助于培養學生的辯證思維、邏輯思維、發散思維等多種思維能力。

3.設置挑戰性任務,塑造關鍵能力

挑戰性任務立足核心素養,依托開放、劣構、真實的情境,旨在解決實際問題,在學生的認知沖突處、兩難處境中、矛盾糾結處設置任務,引導學生走出靜態、孤立、定勢的思維模式,培養動態、發展、聯系的辯證思維。

在具體教學實施過程中,教師可利用替代性概念、陌生概念進行教學。理解陌生地理概念、在陌生問題情境中解決地理問題是高考評價體系中考查的關鍵能力之一,是學生深度思考、遷移運用所學知識解決地理問題的載體[8]。例如,在高考復習中,教師可以設計“特殊的常見地貌類型”大單元教學,通過展示貴州省丹寨縣金瓜洞中的石瓜圖片以及文字材料,引導學生分析石瓜為何與常見的鐘乳石形狀不同,一般鐘乳石末端呈現尖錐狀,而其末端呈渾圓狀。在打破常規中,刷新學生對喀斯特地貌的刻板認知,學會以復雜的要素聯系分析地理原理和多變的地理環境。

此外,教師還可以有效設置問題情境或劣構問題進行教學,例如,人教版選擇性必修二第四章問題研究“該不該引藏水入疆”是一個有爭議、有挑戰的兩難話題,學生通過大量查閱資料,構思引水路線,辯證地分析資源跨區域調配帶來的區域影響,開放討論該問題的合理性,訓練學生的知識獲取能力、實踐操作能力和思維認知能力。教師也可以結合鄉土地理資源設置挑戰性任務,引導學生解決身邊的地理問題,塑造關鍵能力,認識學科價值。

4.優化組合教學方式,推進深度學習

地理知識體系豐富廣博,自然地理、人文地理、區域地理的知識特點不同,因此,教師在組織教學時不僅要因材施教,還要做到“因教施學”,即學生學習也要圍繞學什么、怎么學來展開,針對課堂核心知識,教師通過優化組合不同的教學方式引導學生以適合的學習方法建構新的認知, 體現了“以學生為中心”的教學理念。例如,在區域地理中運用繪圖、主題探究、實踐觀察等方式,有助于學生形成要素綜合、時空綜合和區域綜合的分析思路;在自然地理教學中將地理實驗與地理信息技術相結合,有助于學生形成靜態現象與動態過程的統一,如在“地球運動”一節中,通過設計地球自轉和公轉的模擬實驗,動畫演示晝夜長短的變化,鍛煉學生的動態空間感知;在人文地理教學中使用調研、考察、辯論等方式,有助于學生完成從良性情境向劣構問題的轉換。

參考文獻:

[1] 彭漪漣.邏輯學大辭典[M].上海:上海辭書出版社,2004.

[2] 陳燕.地理高考試題命制中學術情境與實踐情境的運用比較分析——以2022年高考廣東卷為例[J].地理教育,2023(5):41-44,50.

[3] 陶雅萌,沈源,郭程軒.地理核心價值在高考命題中的體現與教學導向——以2022年高考全國文綜甲卷、乙卷、廣東卷地理試題為例[J].地理教學,2022(20):44-48.

[4] 李思瑤,龍珠,湯國安,等.愛國主義元素在高考地理試題中的融入與教學啟示——以2023年高考全國乙卷為例[J].中學地理教學參考,2023(22):7-12.

[5] 邵英,史文印.優化情境設計 賦能問題要義——2022年高考全國文綜甲、乙卷地理試題評說[J].中學地理教學參考,2022(15):18-22.

[6] 張立峰.地理教學中開放性問題應用研究[J].吉林師范大學學報(自然科學版), 2011,32(2):140-143.

[7] 王焜,孫丕苓,劉慶果,等.地理高考試題對“過渡區域”的考查分析與教學建議——以2021—2023年全國卷為例[J].地理教育,2023(10):34-40.

[8] 張甲勝,林華,張曼琳.高中地理教學中促進學生深度學習的教學邏輯與導向[J].地理教學,2022(23):17-21.