七星節瓜新品種比較試驗

陳秀彩 黃健超 鄺美玲

(江門市農業科學研究所,廣東 江門 529060)

節瓜(Benincasa hispidaCogn.varchieh-quaHow.)是葫蘆科冬瓜屬的一個變種,又名小冬瓜、毛節瓜、毛瓜。作為華南地區特色菜藥兼用型蔬菜作物,節瓜產量高,熟性和品質優于冬瓜栽培歷史悠久,全國種植面積超過7 萬hm2[1],主要在廣東、廣西和海南等地種植[2],長江流域及北方地區有少量栽培[3]。廣東江門屬亞熱帶季風氣候,雨熱同期,光照充足,雨量充沛,年均氣溫22.2 ℃,年均降水量2 055 mm,年均日照時長1 700 h 以上,年無霜期在360 d 以上,適合節瓜生長。

節瓜營養豐富,果實中富含豐富的蛋白質、碳水化合物、粗纖維及多種維生素和礦物質[4],具有清熱解毒、利尿消腫和美容養顏等功效,對腎病、糖尿病有一定的輔助療效,是一種藥食同源蔬菜[5-6]。嫩瓜和老瓜都可以食用,無論是炒食,還是煲湯,都很受當地人歡迎。隨著人們對節瓜品質(外觀、風味和營養品質)的要求提高,優質節瓜品種成為節瓜育種的重要目標[7]。

節瓜按果的肉質和表皮斑點可分為七星類和江心類[8],七星類節瓜以白肉為主,如冠華5 號、冠華6 號和粵廣節瓜等。近年來,節瓜生產面積逐漸增加[9],連年連片種植和高溫天氣增多導致原有的品種在耐熱性、抗病性方面出現不適應,影響節瓜生產,現有的七星類節瓜品種需要更新換代。為此,本研究引進3個品種,在當地進行適應性、產量表現方面的比較試驗[10],為今后七星節瓜新品種的示范推廣提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試七星節瓜品種3 個,分別是冠華7 號節瓜(廣州市農業科學研究院選育,A)、新秀6號節瓜(廣東省農科院蔬菜研究所選育,B)、新秀8 號節瓜(廣東省農科院蔬菜研究所選育,D),以冠華6 號節瓜(廣州市農業科學研究院選育,CK)為對照。

1.2 試驗方法

1.2.1 田間試驗設計試驗設在江門市農業科學研究所科研基地內,土質為黏質土壤,肥力中等,地力均勻,地勢平坦[11]。采用隨機排列,設3 次重復,育苗移栽,露地種植。小區長5.9 m,寬3.4 m,面積為20.0 m2,兩畦四行距,每畦植雙行,株行距為35 cm×60 cm,每個小區種植68株,保護行采用同品種延伸[12]。

1.2.2 栽培管理

(1)病蟲害防治。節瓜栽培過程中主要防治疫病、枯萎病和白粉病等病害,瓜娟螟、蚜蟲和薊馬[13]等害蟲,采用農業防治、物理防治、生物防治和化學防治的綜合防治技術[14],有效控制節瓜病蟲害。在此試驗中,分別于4月1日、4月11日、4月23日、5月6日和5月18日各施藥一次,供選擇的藥物主要有23.4%瑞凡懸浮劑、25%凱潤乳油、42.4%健達懸浮劑、6%艾綠士懸浮劑、2.5%聯苯菊酯水乳劑、25%噻蟲嗪水分散性顆粒劑和20%康寬懸浮劑等。施藥流程中,嚴格按照規定的用藥濃度和劑量操作,防止用藥過量影響節瓜品質[15]。

(2)肥水管理。各參試品種播種期為2月26日,在大棚中采用72孔育苗盤育苗,3月20日移栽定植。整地前施用商品有機肥4 500 kg/hm2,三元復合肥(15-15-15)500 kg/hm2。定植到活棵前禁止追肥,活棵后根據生長狀況及時追肥,分多次隨水追施[16]。23月25日根系長定后淋1次促苗肥烏金綠有機水溶肥15 kg/hm2、尿素15 kg/hm2,以促進早發新根;第一雌花開花7 d后進行第2次追肥,促進果實生長發育,施三元復合肥(15-15-15)150 kg/hm2;開始采摘后每隔7~10 d追肥1次,以復合肥為主。

1.2.3 項目記錄試驗期間記錄七星節瓜的播種期、移栽期、始花期、盛花期、始收期、盛收期和末收期,在各個生育階段對品種進行田間調查記載,記錄第一雌花節位、第一瓜節位、瓜形、瓜皮色、花點情況和肉質等植物學性狀;盛收期每個品種隨機取10 個有代表性的商品瓜調查瓜長、橫徑、肉厚和單瓜重;記錄并計算小區前期產量和總產量。始花期標準為30%的植株第一雌花開放的日期,盛花期標準為50%的植株開第一朵雌花的日期,始收期標準為30%植株商品瓜成熟采收的日期,盛收期標準為50%植株商品瓜成熟采收的日期,末收期標準為最后采收的日期。前期產量標準以對照種作為計算標準,從對照種始收當日計起至第10 天內所收獲產量的總和。

1.3 數據分析

產量結果數據使用WPS Office 2019進行統計,采用新復極差法進行方差分析。

2 結果與分析

2.1 產量

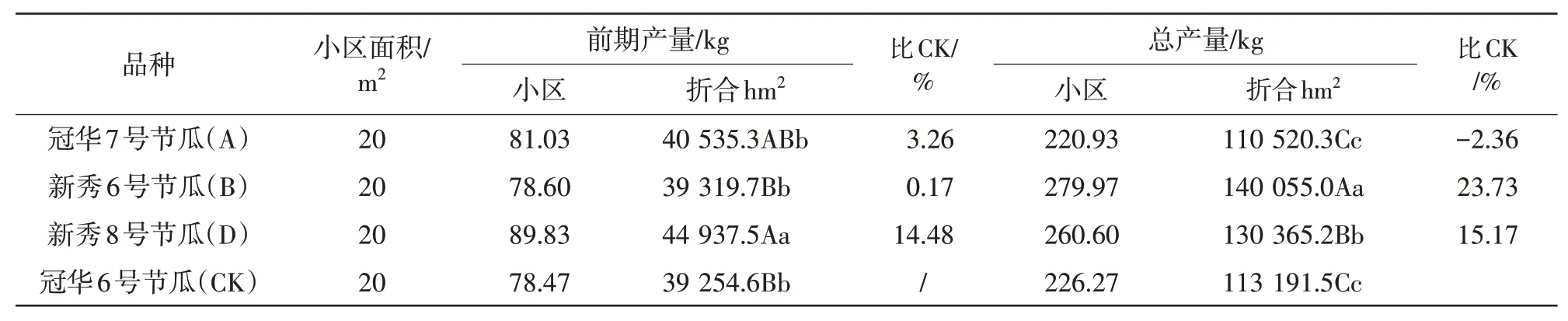

由表1 可知,參試各品種七星節瓜總產量分別為冠華7 號(A)110 520.3 kg/hm2,新秀6 號(B)140 055.0 kg/hm2,新秀8號(D)130 365.2 kg/hm2,冠華6 號(CK)113 191.5 kg/hm2。其中A 比CK 減產2 671.2 kg/hm2,減幅為2.36%,減產不明顯;B 比CK增產26 863.5 kg/hm2,增幅為23.73%,增產極顯著;D 比CK 增產17 173.7 kg/hm2,增幅為15.17%,增產極顯著。

表1 七星節瓜前期產量和總產量

就前期產量而言,所有參試品種的前期產量均高于對照。CK 小區前期產量為78.47 kg,計算前期產量為39 254.6 kg/hm2;其中D的前期產量最高,為44 937.5 kg/hm2,比CK 增產5 682.9 kg/hm2,增幅14.48%;其次為A,前期產量為40 535.3 kg/hm2,比CK增產1 280.7 kg/hm2,增幅3.26%;再次為B,前期產量為39 319.7 kg/hm2,比對照品種增產65.1 kg/hm2,增幅為0.17%。3 個品種前期產量與對照比較,以新秀8號節瓜增產效果最明顯。

2.2 生育期

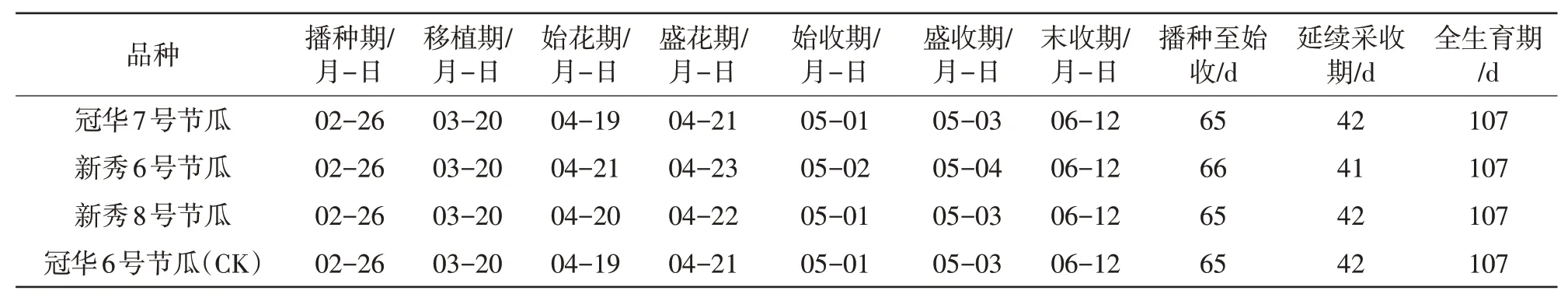

所有參試品種于2月26日進行定植,在相同的環境以及相同的田間管理下[17],由表2 可知,各品種的始花期有所不同,品種A 始花期為4月19日,與CK相當;B始花期為4月21日,比CK遲2 d;D 始花期為4月20日,比CK 遲1 d。始花期2 d后進入盛花期,盛花期集中在4月21—23日。所有品種從5月1日陸續采收,5月3日后達到盛收期,所有參試品種末收期為6月12日。

表2 七星節瓜生育期

品種A 和D 播種至始收天數與CK 相當,均為65 d;B播種至始收天數為66 d,比CK長1 d;除了B延續采收期為41 d外,其余品種延續采收期均為42 d;所有品種的全生育期均為107 d。

2.3 植物學性狀

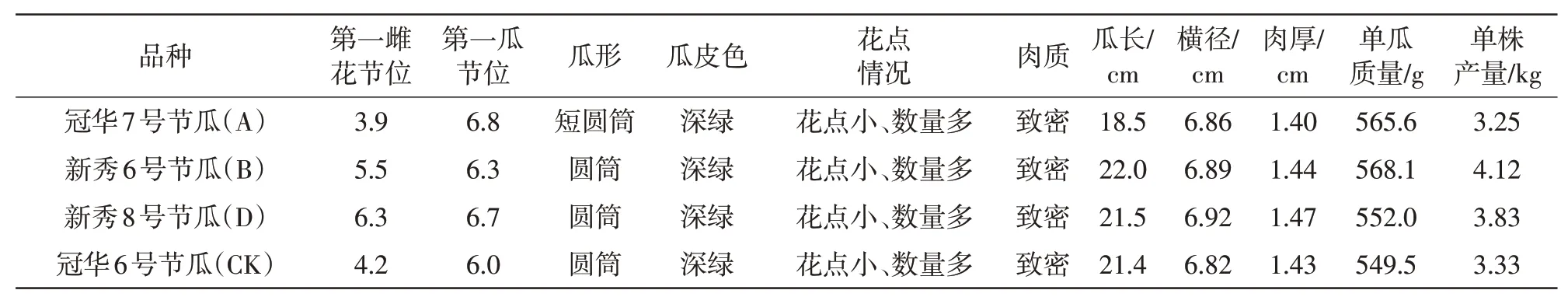

各參試品種的第一雌花、第一瓜節位等早熟性狀;瓜形、瓜皮顏色等商品性狀以及單瓜重、瓜長等豐產性狀均如表3所示。

表3 七星節瓜植物學性狀

2.3.1 早熟性品種A 第一雌花著生節位為3.9 節,比CK 低0.3 節,B、D 的第一雌花著生節位分別為5.5、6.3節,分別比CK高1.3、2.1節;A第一瓜著生節位為6.8 節,比CK 高0.8 節,B、D 的第一瓜著生節位分別為6.3、6.7節,比CK分別高0.3、0.7節。

2.3.2 商品性參試品種中除品種A是短圓筒形外,B、C 均為圓筒形,3 個參試品種瓜皮色均為深綠色,花點情況為小花點、數量多,肉質均為致密。瓜長方面,CK為21.4 cm,A為18.5 cm,比CK短2.9 cm,B 為22.0 cm,比CK 長0.6 cm,D 為21.5 cm,比CK 長0.1 cm;橫徑方面,A 為6.86 cm,B 為6.89 cm,D 為6.92 cm,分別比CK寬0.04、0.07和0.1 cm;肉厚依次為D 1.47 cm>B 1.44 cm>CK 1.43 cm>A 1.40 cm。

2.3.3 豐產性CK的單瓜重為549.5 g,A單瓜重為565.6 g,比CK重16.1 g,B單瓜重為568.1 g,比CK重18.6 g,D單瓜重為552.0 g,比CK重2.5 g。CK單株產量為3.33 kg,品種B產量最高,為4.12 kg,比CK重0.79 kg;其次為D,單株產量為3.83 kg,比CK重0.50 kg;A單株產量最輕,為3.25 kg,比CK輕0.08 kg。

3 結論

本試驗中,冠華7號節瓜總產量為110520.3kg/hm2,前期產量為40 535.3 kg/hm2,播種至始收天數為65 d,延續采收期為42 d,第一雌花著生節位為3.9 節,第一瓜著生節位為6.8 節,瓜形為短圓筒形,瓜皮色為深綠色,花點小、數量多,肉質致密,瓜長為18.5 cm,橫徑為6.86 cm,肉厚為1.40 cm,單瓜重為565.6 g,單株產量為3.25 kg。

新秀6 號節瓜總產量為140 055.0 kg/hm2,前期產量為39 319.7 kg/hm2,播種至始收天數為66 d,延續采收期為41 d,第一雌花著生節位為5.5 節,第一瓜著生節位為6.3 節,瓜形為圓筒形,瓜皮色為深綠色,花點小、數量多,肉質致密,瓜長為22.0 cm,橫徑為6.89 cm,肉厚為1.44 cm,單瓜重為568.1 g,單株產量為4.12 kg。

新秀8 號節瓜總產量為130 365.2 kg/hm2,前期產量為44 937.5 kg/hm2,播種至始收天數為65 d,延續采收期為42 d,第一雌花著生節位為6.3 節,第一瓜著生節位為6.7 節,瓜形為圓筒形,瓜皮色為深綠色,花點小、數量多,肉質致密,瓜長為21.5 cm,橫徑為6.92 cm,肉厚為1.47 cm,單瓜重為552.0 g,單株產量為3.83 kg。

綜合本試驗結果得出,本次引進的3 個七星節瓜新品種綜合早熟性、商品性、豐產性、前期產量和總產量,以新秀8 號節瓜表現較好。前期產量和總產量均明顯提高,分別增產14.48%和15.17%,適合江門地區作為新品種進行示范推廣種植。