你能看穿我的心嗎

殷錦繡

關鍵詞:人際關系;積極溝通;初一學生

中圖分類號:G44 文獻標識碼:B 文章編號:1671-2684(2024)02-0030-04

【活動理念】

《中小學心理健康教育指導綱要(2012年修訂)》指出,“建立良好的人際關系”是初中年級心理健康教育主要內容之一。青春期是人生成長的關鍵期,青少年對同輩朋友的需求最為強烈,和朋友高質量的溝通對他們的健康成長尤為重要。但同時,由于青少年自我意識增強,往往過于自我中心,透明度錯覺較強,會期待朋友完全理解自己,甚至認為“我不說你也能懂”,加上缺乏溝通技巧,這樣不合理的期待就很容易落空,會讓青少年感到失落甚至抑郁。因此,引導青少年建立表達意識,學習溝通技巧,是必要且重要的。

【活動目標】

1.感受溝通中的透明度錯覺,意識到換位思考、相互理解的難度,降低對他人完全懂自己的期待;

2.建立主動表達、積極溝通才可能被他人理解的意識;

3.通過學習和練習非暴力溝通,掌握和應用溝通技巧,達到與他人更好地相互理解的效果。

【活動方法】

游戲法,分組討論法,教師講授。

【活動準備】

多媒體課件,《Lie to me》視頻片段,眼罩。

【活動對象】

初一年級學生

【活動時長】

一課時(40分鐘)

【活動過程】

一、暖身階段:觀看視頻,導入“讀心”

播放《Lie to me》根據微表情測謊的視頻片段。

師:大家看完視頻,有什么想法或感受嗎?

生1:我也想有這樣的“讀心術”。

師:所謂的“讀心”確實是心理學研究的重要內容之一,在科學中,我們把它稱為“理解別人”。看來大家對“讀心”都很有興趣,那今天我們課上就來試試大家的讀心水平。

設計意圖:用視頻快速吸引學生的注意力,引起學生興趣,并導入“讀心”這一話題。

二、轉換階段:闖關挑戰,感受“讀心”

師:為了測試大家的讀心水平,今天我們設置了三個闖關挑戰。

(一)闖關挑戰:猜歌

游戲規則:兩人一組;A想一首歌,在黑板上寫上歌名;A根據歌拍手打節奏(歌詞里出現一個字就拍一次手);B全程背對著黑板,根據A拍出的節奏來猜歌。

共進行三組游戲。

師:(問每組中的角色B)在玩的過程中,你有什么感想?

生2:只聽節拍真的猜不出來;看到歌名才反應過來。

生3:太難了!

生4:聽到臺下的提示才猜到。

師:能猜到的同學都不是只靠節拍猜到的。當每個人的背景知識不一樣時,只靠語言來猜別人所想,太難了。

設計意圖:參考“知識的詛咒”研究范式設計闖關挑戰,讓學生在游戲中感受不靠語言傳達信息的難度。

(二)闖關挑戰:畫臉

游戲規則:兩人一組;A在黑板上畫出一個人臉,但臉上缺失一只眼睛、鼻子;B用眼罩蒙住眼睛,在A的口頭指引下,走到畫前補畫人臉,在這期間B不可以說話。

共進行三組游戲。

師:(問每組中的角色B)你覺得自己畫得怎么樣,剛才感受如何?

生5:不太匹配,A跟我說往左邊點,我也不知道該往左多少,只能憑感覺。

生6:她讓我畫個星星眼,誰能想到她說的星星是四個角的?

生7:全程只有一個想法:我好懵!

師:當我們看不見別人眼中的情況時,即便有語言指導,我們也很難做出符合對方期待的事。哪怕是簡單的“畫個星星”的指令,不同的人也會有不同的理解。

設計意圖:在闖關挑戰1的基礎上,增加由A到B的單向語言表達,但挑戰仍然較難完成,由此學生意識到,單向的表達仍不足以達成理解效果。

(三)闖關挑戰:猜人

游戲規則:A想一個人,把名字寫給老師;全班同學嘗試用10個“是不是”問題猜這個人。

共進行三組游戲。

師:(問全班)大家有什么感想?

生8:寫班里的人還比較好猜。

生9:雖然這個作家我們都認識,但誰能想到寫的是他呀。

生10:我們班很多人都喜歡這個演員,但我不認識,根本不可能猜中……

師:第一位同學寫了班里的老師,所以大家能在十個問題內猜中;但后兩位同學寫了班級之外的人,人選范圍變得很大很復雜,即便我們有機會反復提問,縮小范圍,仍然很難猜中。

設計意圖:增加由B(全班)到A的溝通確認,讓學生感受,雙向的溝通雖然能讓我們接近對方的想法,但作用仍然有限。三個闖關挑戰層層遞進,一方面讓學生意識到相互理解的難度,另一方面對應下一個環節中的三點方法。

三、工作階段:溝通公式,輔助“讀心”

(一)為什么“讀心”這么難

師:經過三個闖關,挑戰者們好像都覺得讀心好難。現在我們來問問出題人的感覺,出題的時候是想為難大家嗎?

生11(挑戰1中的角色A):我沒想到會這么難,這首歌很常見,應該很容易聽出來。

生12(挑戰2中的角色A):感覺我畫的臉很簡單,但是跟她說不明白。

生13(挑戰3中的角色A):這個人挺有名的,我以為大家都知道。

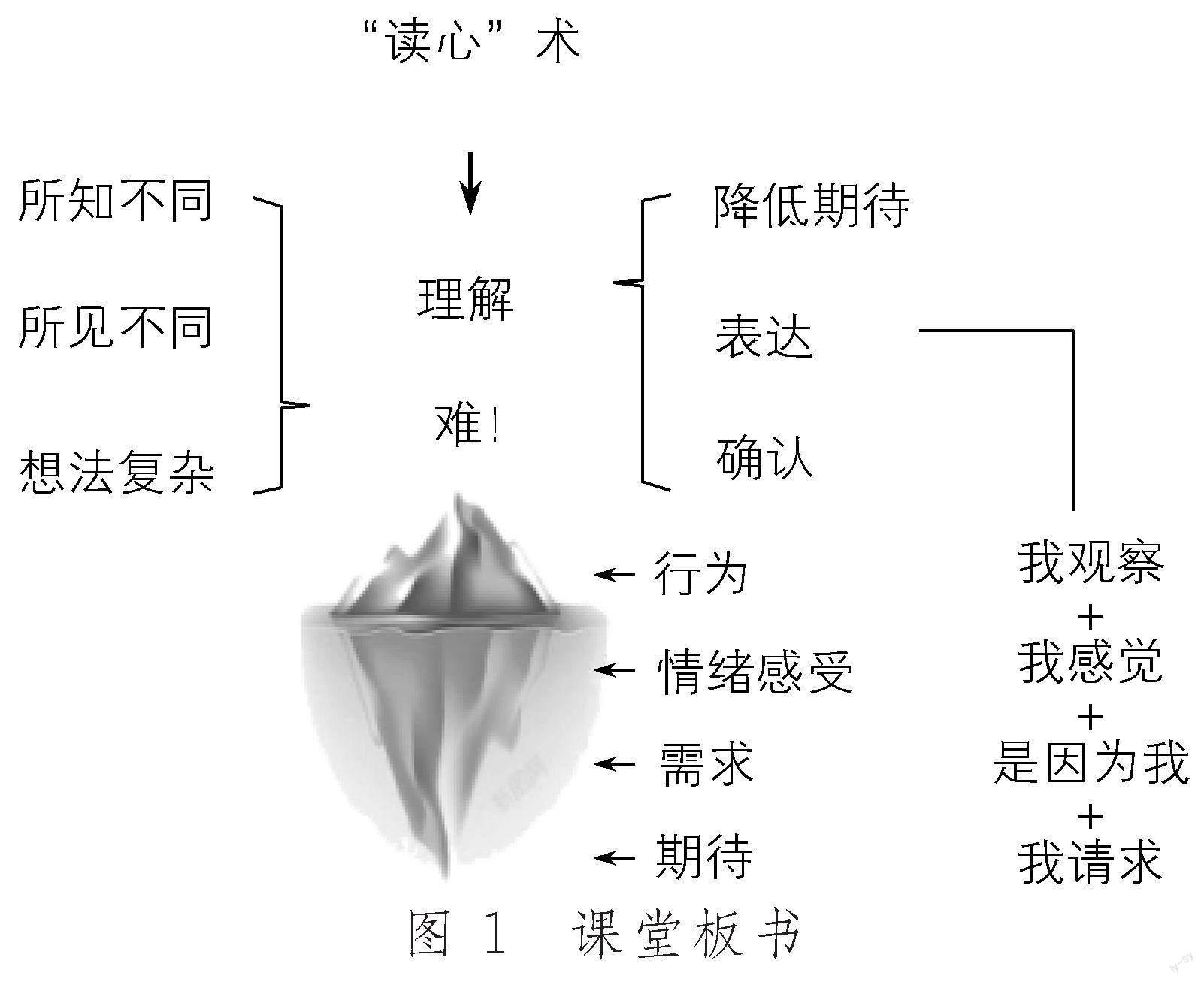

師:看上去,大家都覺得別人應該能很快猜中自己的想法,但事實顯然不是這樣的。這種高估了別人對自己理解程度的心態,在心理學中叫“透明度錯覺”。如果把每個人比喻成一座冰山,那么別人只能看到你外表的一小部分,你以為冰是透明的,但其實對水面下的你的內心,其他人是看不到的。你們覺得水面下有哪些東西?

生14:我沒說出來的心情和想法。

師:想法都包含什么呢?

生15:想要別人做的事。

師:沒錯。我們內心的情緒感受、需求、期待像是冰山在水面下的部分,不為人所見所知。大家能不能猜一猜,為什么會有這種透明度錯覺?

生16:自戀?

師:很接近!小時候我們的需求很簡單,想睡覺,想吃東西,想換尿布,即便我們還不會說話,也能很快被爸媽或別人滿足。所以別人能猜中我,滿足我,這個“自戀”的想法就種下了種子,讓我們即便在長大后,心思變得更復雜更難猜后,仍然還希望被別人快點滿足。

設計意圖:通過挑戰中角色A的分享讓大家意識到透明度錯覺的存在,降低對他人理解自己的期待。教師講解時,課件會呈現薩提亞冰山模型(簡版),使講解更形象化,并為后續呈現表達公式做鋪墊。

(二)我們可以怎樣讓自己更好地被“讀心”

師:每個人都想“我不說你也能懂”,這種期待好實現嗎?

全班學生:不好實現。

師:那我們可以怎么做,來讓我們更好地相互理解呢?

生17:更開放地表達自己。

師:沒錯,我們要把不為人知的部分也表達出來。除此之外,因為這種期待是過高的,我們還可以——

生18:降低期待。

師:對,降低期待,開放表達,還可以像第三個闖關挑戰時那樣——

生19:多和別人確認幾次。

師:總之,我們可以做這三點,請大家一起來讀一下。

學生一齊讀:

(1)合理降低對他人的期待。我們都渴望被理解,但也很難被理解。

(2)真誠表達自己的訴求。說自己的觀察、感受,而不是評判其他人的想法。

(3)確認自己的意思被傳達。可以問“我說清楚了嗎?”

師:好,關于這三點,我說清楚了嗎?

生20:老師,有的時候我即使表達了訴求,別人也不聽。比如我和爸爸媽媽從小生活在一起,有很多一樣的生活背景,可是他們還是不能理解我,不聽我說的話。

師:這是個很常見的場景!不是我們只說對別人的要求,就能讓別人聽我們的,因為別人會覺得“憑什么呢”。我們得讓別人知道為什么,也就是需要用一些表達技巧。結合剛才那座冰山,我們可以總結出這樣一個表達公式:我觀察+我感覺+是因為我+我請求。(見圖1)

師:接下來,我們通過幾個選擇題來看這個公式的每個部分是什么意思。

學生舉手回答自己的理解。

(1)下面哪個(些)是“我觀察”?

A.你總是遲到,太懶了。

B.我看到你在我進來的時候停下來說話。

C.你遇見我就躲開,就那么討厭我嗎?

D.我看見你鬼鬼祟祟地,你肯定是偷我東西了。

答案:B,其他都帶有評判。

(2)下面哪個(些)是“我感覺”?

A. 我感覺被忽視了。

B. 我感覺你一天到晚啥都沒干。

C. 我感覺有點惱火。

D. 我感覺他有病。

答案:AC,“感覺”說的是自己的情緒感受,而不是對別人的揣測。

(3)下面哪個(些)是“是因為我”?

A.因為老師讓我們這么做。

B. 因為你現在不對。

C. 因為我需要你的支持。

D. 因為我不想做了。

答案:C,這是自己的需求;D雖然也是“是因為我”開頭,但不算是一個需求。

(4)下面哪個(些)是“我請求”?

A.你能對我上點心嗎?

B.我希望你對我好一點。

C.你可不可以放學跟我一起走?

D.我希望你周末上QQ,看到我的消息就回復。

答案:CD,請求要說得具體。

設計意圖:回顧三個闖關挑戰,讓學生建立主動表達、積極溝通的意識,并引出三點方法。其中,方法二將非暴力溝通共識與簡版薩提亞冰山模型結合,加強了前后環節的連貫性,同時便于學生記憶。然后用例題來辨析公式中四個元素的含義,讓學生掌握這一溝通方法。

四、結束階段:應用練習,實現“讀心”

師:現在我們已經了解了表達公式,接下來我們來練習一下。請大家討論并寫下,如果你是這兩個場景中的主人公,你可以怎么運用表達公式來和同學溝通呢?

場景1. A和同學約好放學一起回家,但他放學后和別人一起走了。這是這周的第二次了,A有點生氣。

場景2. B覺得自己運氣不好,并為此不開心,但同學把B倒霉的事情當成笑話講給別人。

學生分小組討論并寫下溝通話術,然后選代表分享。

師:在討論過程中,我聽到有同學說,感覺這樣的表達有點刻意,因為我們平時并不習慣這樣說話。確實,如果我們平時的表達方式可以讓我們獲得滿足,我們當然可以沿用;但當我們發現表達了也沒用時,就可以考慮用一下新方法,來更完整地表達自己,達到更好的溝通效果。我們這節課通過游戲發現,“讀心”是很難的,因為我們現在的需求、想法很復雜,所以我們需要合理降低對別人的期待,同時主動運用技巧去表達。我說清楚了嗎?

生:說清楚了。

師:好,下課!

設計意圖:選取生活中兩個常見的會引起初中生情緒波動的溝通情境,讓學生討論練習,確保學生在有需要時可以應用課上學到的溝通方法。教師最后總結,鞏固課堂效果。

【活動反思】

建立良好人際關系是一生的課題,對以同伴關系為主要社會支持資源的青少年來說尤為重要。本課以視頻引入、游戲轉換,還運用了教師講授、習題練習、分組討論等多種教學方式,能讓學生在趣味活動中感受相互理解的困難,從而建立主動溝通的意識,愿意應用非暴力溝通技巧,從初一開始建立高質量的人際關系,助力自己的初中學習生活。

本節課經歷過一次較大的調整,修改了轉換階段闖關挑戰的順序。最初是隨機安排順序,并在所有挑戰結束后問學生感想,結果發現學生更多表達出能玩游戲的快樂,而較難自行從游戲中總結出經驗感受。為了讓學生在趣味活動中獲得更多經驗性的體驗,本節課將闖關挑戰改為現在的順序,難度逐漸降低,但即便是最容易的第三關仍有難度。在每組挑戰后,教師都及時利用“4F動態引導反思法”追問學生感想,并在每個游戲后都進行總結,達到層層遞進,讓學生逐步感受相互理解的困難的效果。在調整后,學生所表達的感想更貼近教學目標,更好地實現了課堂效果。

本節課仍存在一個爭議之處。《中小學心理健康教育指導綱要(2012年修訂)》指出,心理健康教育要去學科化,中學心理課不需要學生掌握、記憶心理學理論知識,所以在評課議課過程中,有老師指出關于透明度錯覺的講解并非必要。但本節課仍保留這一環節,這是因為,一方面,講解只占很小一部分,且教師并不對知識點進行考核;另一方面,根據課后學生的真實反饋,學生認為這一知識點“很有用”“既好玩又有收獲”,學生反饋的課堂收獲也與教學目標相符。因此可以認為,這一講解并沒有學科化傾向,而讓本節課兼具知識性和趣味性,是必要的過渡環節。

參考文獻

[1] Heath C,Heath D. The curse of knowledge[J]. Harvard Business Review,2006(12).

[2] Gilovich T,Savitsky K,Medvec V H. The illusion of transparency: Biased assessments of others' ability to read one's emotional states[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1998,75(2):332-346.

[3] 貝曼. 薩提亞轉化式系統治療[M]. 鐘谷蘭,等譯. 北京:中國輕工業出版社,2009.

[4] 盧森堡. 非暴力溝通[M]. 阮胤華,譯. 北京:華夏出版社,2009.

[5] 張竹云,周文定,廖夢琪. 4F動態引導反思法在心理健康教育課堂上的應用[J]. 教書育人,2022 (7):98-101.

[6] 王越. 例談心理健康教育課程的“去學科化”[J]. 中小學心理健康教育,2017(1):19-22.