聚焦評價恐懼:初中生厭學情緒的心理賦能策略

邱細榮

摘要:評價恐懼型厭學在情緒、認知、行為方面表現出回避、退縮傾向。對評價恐懼型厭學的原因加以分析后,提出三點個體心理賦能策略:運用“正常化技術”賦能,引導學生表達壓抑的憤怒和羞愧感;運用“自我關懷”練習賦能,擴大認知視角和解釋方式;運用“體驗盲盒”賦能,增強學生內在力量,發展積極的人際互動模式。

關鍵詞:評價恐懼;厭學情緒;心理賦能

中圖分類號:G44 文獻標識碼:B 文章編號:1671-2684(2024)02-0069-03

學生之所以回避上學甚至厭學,或許不是因為單純地討厭學習本身,很可能是因為擔心和害怕老師、同學對自己進行負面評價而導致的拒絕行為。有學者把擔心、害怕、恐懼他人評價的現象稱為評價恐懼,分為正向和負向兩個層面。本文涉及的評價恐懼主要指負面評價恐懼。

一、評價恐懼型厭學的主要表現

一到上學時刻,在情緒上,評價恐懼型厭學的學生心情低落,內心煩躁,容易發脾氣,心理負擔較重;在認知上,認為他人無時無刻不在關注自己,并且伴隨負面評論;在行為上,在班上沉默寡言,注意力減弱,學習興趣不高,人際回避。起初,即便去上學,也是帶著心理壓力負重前行。漸漸地,偶爾請假,開始出現軀體化癥狀,如拉肚子、胃痛、頭暈等。以后會大概率逃避到網絡世界中,沉迷電子游戲。軀體化是厭學的重要信號,但很多家長會認為孩子是逃避學習,假裝生病,或者是為了玩游戲找借口,反而進一步加劇學生的厭學情緒。

二、評價恐懼型厭學的原因分析

(一)“假想觀眾”:初中生厭學的自我認知陷阱

正處于青春期的初中生自我意識不斷發展,自尊感不斷增強,他們特別在乎他人的觀點和感受,認為所有人都在關注自己,這種現象稱為“假想觀眾”。在本質上,“假想觀眾”是自我中心思維的表現,學生在心理上幻想出“觀眾”,實際是自己對自己的高度關注,而不是別人真正在關注他們。

基于這樣的認知陷阱,學生對負面評價的恐懼會增強。尤其是當學業上遇到一定困難,比如上課發言失誤、被老師有意無意地批評、同伴競爭行為等,都會強化“他們都在嘲笑我”“肯定又在說我了”等消極信念,可能會選擇封閉自我,不去上學。

(二)羞愧感:初中生厭學的家庭關系因素

表面上看學生是因為恐懼評價而不去上學,實際上厭學問題表明學生所在系統失去平衡,本質上是人與人的關系問題,比如自我關系、親子關系、同伴關系、師生關系等。青春期發展危機是每個學生都會經歷的過程,但不是每個學生都會發展成危機性事件比如厭學。重要的區別是家庭互動方式,有些家庭互動模式會給孩子疊加發展壓力,讓評價恐懼型學生內心充滿羞愧感。父母如果對孩子限制太多,總拿自家孩子與別人比較,例如經常對孩子說“你應該這樣或那樣”“如果你這樣做,別人會怎么看你”,久而久之,孩子會把注意力轉向外界,覺得外在評價很重要。這會進一步強化“我是不受歡迎的”“我是差勁的”消極信念,在環境中找不到自我價值感。

(三)內卷的環境:初中生厭學的社會因素

社會競爭的壓力傳導到學校,容易產生學習內卷焦慮。學校、教師出于各自的心理需求,不斷激活學生的競爭意識。一些學生想卷卷不動,躺平不甘心,又擔心學習不好被老師、同學看不起。此外,部分教師急切地想提高學生成績,言語溝通策略不恰當,刺激學生使其產生羞愧感。

三、評價恐懼型厭學的個體心理賦能策略

厭學不是原因,而是結果,是諸多內在、外在矛盾在學習上的投射。作為老師,我們需要保持家庭教育、學校教育的邊界,認識到每個學生后面的家庭系統無法僅憑教師之力改變,外在的社會環境更是我們無法左右的。但是我們要相信,學生本身不是問題,而是問題解決者,解決問題的鑰匙在學生自己手里。教師需要在情緒、認知、行為上輔導學生,積極關注自身的資源,增強改變的勇氣。

(一)運用“正常化技術”賦能,平復厭學情緒

1.問句式贊美,喚起學生的表達意愿

有厭學情緒的學生心理防御較強,不愿意讓人知道自己有學習困難,老師可以采用繪畫涂色的方式打破阻抗。顏色能夠共情情緒,學生看似無聊煩躁地亂涂亂畫,其實會慢慢地凝聚專注力。教師可采用問句式贊美,積極關注學生的資源和優勢,例如詢問學生“剛才在畫畫的過程中,我感受到你的煩躁,很多人可能扔筆不畫了,但是你堅持下來并且進入狀態,你是怎么做到的?”“你剛才說,沒有去學校,但在家里也堅持聽網課、寫作業,不是所有人都可以做到這樣,你是怎么調適自己的情緒的?”“你說在學校感受到很大壓力,忍受同學們的議論,但在如此艱難的情況下仍然堅持上學一年多,有沒有讓自己都覺得驚訝?”通過“描述事實+困難(別人放棄)+當事人堅持”的問句模式,可以幫助學生意識到自身的優勢,增強其內在力量,重新建立希望感和掌控感。

2.正常化同理,動搖學生的負面覺知

評價恐懼型厭學的孩子內心充滿深深的羞愧感,伴隨著糟糕至極的負面情緒。教師要對這種情緒進行正常化處理,運用“當+困難+很多人都有這樣的情緒”句式,表達其心理困擾是正常反應。例如同理學生“當學習成績下降,父母嘮嘮叨叨不理解,老師同學的語言聽起來帶有否定意味,很多人都會委屈、憤怒,這是很正常的。”“由于種種原因,每當走進學校,內心感覺壓力和煎熬,是很正常的。”把學生厭學的負面感受賦予一般化意義,可以幫助其正視這些情緒。

此外,教師可以把學生厭學情緒用“過去式”回應。把絕對的、夸大的、以偏概全的詞語替換成困擾程度低的語句,把學生篤定認為的“別人會議論他,貶低他”等負面事實換成學生單方面的主觀感受。例如,學生說自己特別害怕上學,一到班級就緊張焦慮,教師可以回應學生“曾經,你有點害怕去學校,在班級待一段時間會感覺緊張,你覺得同學們似乎在議論什么,想暫時離開班級。”用暗示性語言,引導學生以客觀的視角覺知厭學問題,而不是讓消極情緒放大事情本來的樣子。

3.正向回應,促進學生自我表達

評價恐懼型厭學的孩子郁積了許多無力感、羞愧感,以及自我攻擊和對他人的憤怒,老師的正向回應能夠促進其自我表達。可以對學生的表達進行正向內容、正向視角、正向意義的回應和反饋。

生:我不想去學校,他們說我冷漠,但是我只是不想說話。

師:目前你覺得去學校有壓力,你喜歡獨處的感覺,但同學們似乎不理解。(正向內容回應)

生:我不想玩手機,但控制不住,心里又愧疚。

師:你很在乎學習,在內心跟手機斗爭很久,希望可以排除干擾全身心投入。雖然在玩手機,但內心還不忘學習這件事。不是所有人在網絡世界里都能有這份清醒,你是怎么做到的?(正向視角回應)

生:我覺得學習這條路堵死了,已經請假一個月沒有上學了。

師:目前你尚未調整好自己的學習狀態,休息了一個月,但你希望學習這條路未來能夠通暢起來。(正向意義回應)

總之,教師運用正向、積極的反饋引導學生把負面情緒和事件當作勵志故事來敘說,讓學生在“一無是處”的境地中看見自我的光芒和力量。

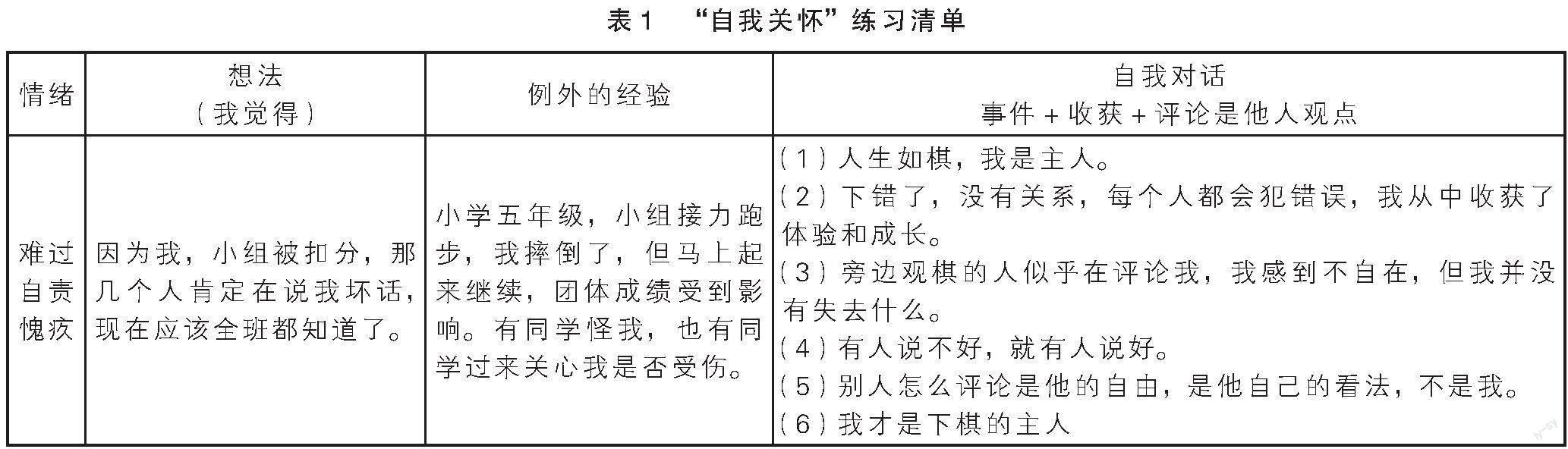

(二)運用“自我關懷”練習賦能,建構積極的自我認知

評價恐懼大多與自我內在的不合理認知有關,很多恐懼來源于自我的想象和主觀放大,本質上是把自我認同建立在他人評價上。不斷練習“自我關懷”清單,可以幫助學生擴大事件的解釋視角和認知范圍。(見表1)

1.識別消極信念

“自我關懷”練習從最先感受到的情緒開始,引導學生覺察情緒后面的想法,幫助學生有意識地識別消極信念。這部分學生在認知思維和解釋框架具有非黑即白、過度引申、主觀放大或縮小的特征,他們可能會采用內在自我對話方式,強化消極信念和邏輯,比如“表現不好會被人笑話”“考不好很丟臉”“我怎么努力,他們都不喜歡我”“老師故意針對我”等。

2.尋找例外經驗

尋找例外經驗是讓學生去發現類似情境中,有人沒有負面評價,或者評價的嚴重程度、頻率不那么強烈。不建議鼓勵學生去驗證當下他人評價的內容,而是希望學生能把注意力轉向自我的內在世界。這個例外經驗的存在會動搖學生以偏概全的不良思維,從憤憤不平的揣測中看見希望與力量。

3.積極的內在自我對話

這是自己與自己交流的一種思維方式,借助語言進行自我賦能、自我整合。采用“事件+收獲+

評論是他人觀點”的自我對話模式,進一步確認自我的價值,把自己與他人的評價分離。他人的評價是對方內心的投射,屬于對方。

(三)運用“體驗盲盒”賦能,發展積極的人際行為

1.確立正向目標,嘗試邁出一小步

“如果你有一根魔法棒,輕輕一揮,人際煩惱隨風消散,那個時候的你會是怎樣的?”“如果很害怕別人評價是1,完全不擔心別人評價是10 ,你希望自己處在哪個分值?”通過焦點解決短期治療技術中的奇跡問句、評量問句引導學生確立自己想要的人際目標。這個過程中,教師始終以真誠、開放的態度,啟發學生將目標聚焦在當下的、具體的、微小的、正向的行為上。

2.制作“體驗盲盒”,練習人際技能

回歸現實的人際環境,在安全、信任的人際團體中體驗人際系統的支持和自我貢獻。邀請學生立足設定的目標設計“體驗盲盒”的行動清單,比如,嘗試結交一個感覺舒服的同學;如果覺得誰在評價你,就跟誰溫和對視10秒以上;記錄來自他人的正向評價……每次從清單中抽取一個行動,完成之后自我獎勵。教師經常反饋,對每一個小小的進步都給予大大的肯定。學生調動內在資源的過程就是自我賦能的過程,更是建構合理控制感的過程。

總之,教師也許無法幫助每一個學生從厭學轉變為愛學,畢竟學生背后的家庭系統有其獨特的互動模式,但是教師可以賦能助力,幫助學生探尋自我力量,建構適合自己的解決方法。

參考文獻

[1]劉洋,張大均. 評價恐懼理論及相關研究述評[J]. 心理科學進展,2010(1):106-113.

[2]許維素. 焦點解決短期心理治療的應用[M]. 北京:世界圖書出版社,2021.