創新先進概念計劃:又一波“黑科技”來襲

文/曲晶 馬俊杰 董曉軍

2023 年1 月10 日,美國宇航局官網發布了年度創新先進概念計劃的資助名單,共有20 個項目入圍,后來項目內容逐步更新公布。

這些項目主要包括:射流望遠鏡、光泳推進、核動力加熱探測器、大型靜電驅動空間結構的彎曲成型、月球南極氧氣管道、顆粒束推進、新型雙峰核熱/核電推進、用于火星棲息地的生物礦物自生構建塊、大型長波天文臺、先進液體收集技術、核聚變能源手電筒、衍射干涉日冕儀系外行星解析器、放射性同位素熱輻射電池發電機、氣凝膠核裂變碎片火箭發動機、量子雷達、行星防御系統、放射性同位素電推進系統、先進空中飛行器靜音固態推進裝置、遠景天文臺、太空制藥廠。

我們選擇了其中9 個與航天領域密切相關的創新方案,涉及創新推進、小行星防御、生命支持等,看看這些“黑科技”是如何工作的,它們有可能怎樣改變人類探索太空的“游戲規則”。

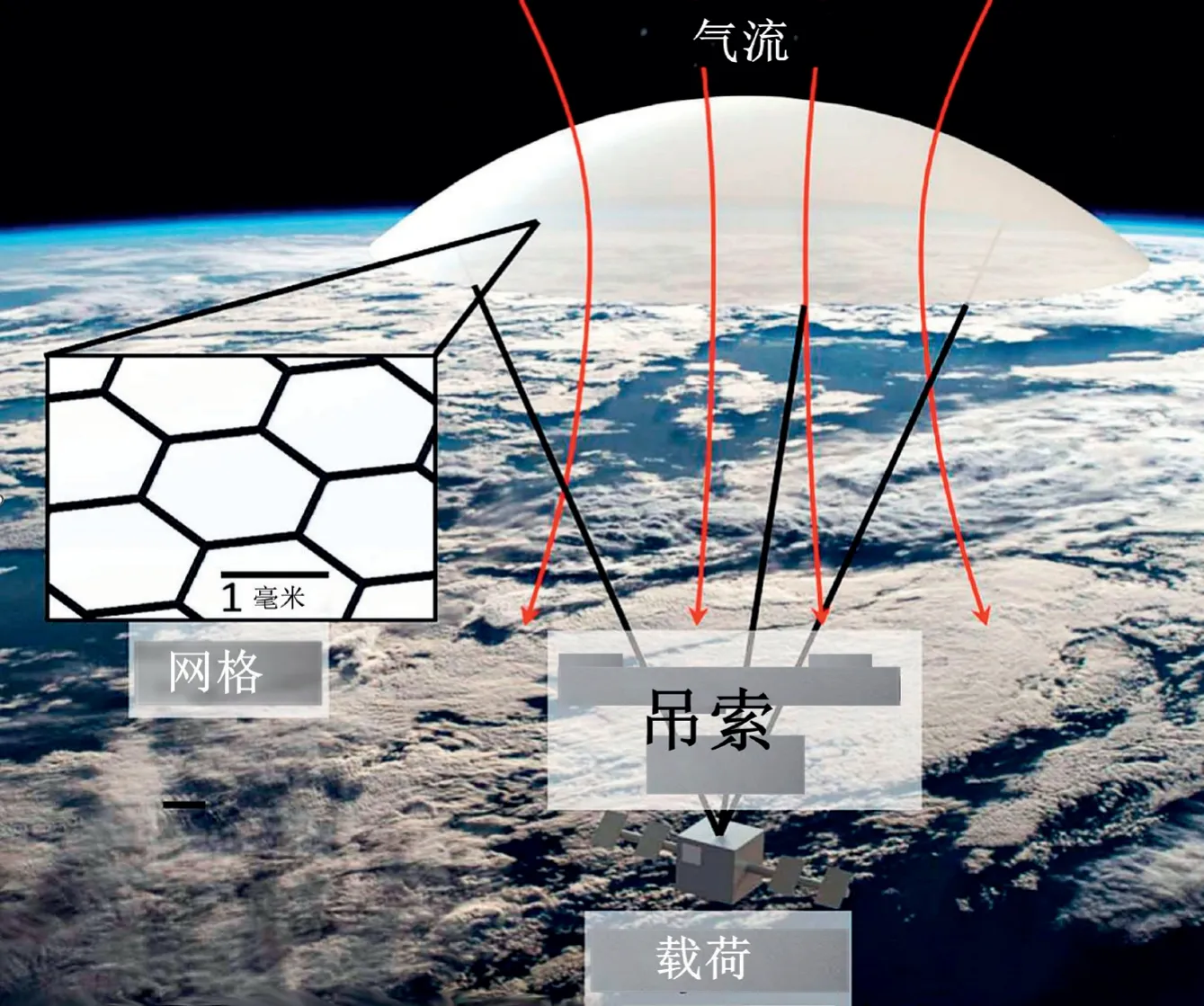

光泳推進:探測地球大氣 放眼火星

中間層是地球大氣層的一部分,高度大致為50~80 千米。顯然,這個范圍對于氣球和飛機過高,對于衛星等航天器又過低。到目前為止,人類尚未對這個區域實現穩定地長期探測,僅有的知識主要源于火箭經過時逗留的數分鐘。

為了實現對中間層的探測,美國賓夕法尼亞大學研究團隊提出了一種新型推進系統概念。它不需要任何推進能量,僅通過光照射設備,就可以使飛行器在大氣層里長期漂浮運行。

▲ 光泳推進方案示意圖

▲ 外星球冰層下海洋探測器想象圖

該研究主要是基于被稱為“光泳懸浮”的現象,其原理是:相對于周邊環境氣體,當固體因照明被加熱時,就會產生所謂“光泳力”,從而引起固體和氣體之間的動量交換。這種力可以使傳感平臺產生升力,同時在底部吸收光,產生熱量,但在頂部能夠保持涼爽。

賓夕法尼亞大學的設計方案采用了具備兩個不同面的板片,其頂部采用聚酯薄膜,用于保溫,其底部的聚酯薄膜表面涂了一層由碳納米管的微小棒狀碳絲組成的“蓬松毯”。技術團隊在實驗室中各種空氣壓力下對該板片進行了演示驗證,證明了厘米級探測器“無限期”在空中漂浮的可行性。雖然平板長寬只有數厘米,但也可以安裝大量微型傳感器。科學家們認為,對這項技術稍加改進后,就可以使傳感平臺獲得水平推力,僅利用光作為推進源就能抵達中間層的任何地方。

此外,由于火星大氣層的氣壓與地球的中間層相似,技術團隊還在探索該技術在火星探索中的應用潛力。

晶格約束聚變:助力探訪外星球海洋

為了研究外星球生命存在的可能性,科學家一直在外星球上尋找水資源。眾所周知,很多外星球表面覆蓋著厚厚的冰,比如谷神星、土衛二、冥王星和木衛二,冰蓋厚度預計達到數十千米,下面存在巨大的液態海洋。這些外星球海洋可能是由其行星的潮汐力加熱形成的,或是由殘留的放射性衰變形成的。

想要探索這些外星球海洋,面臨眾多挑戰。美國宇航局正在研究使用加熱或鉆孔探測器穿過冰層、進入外星球內部海洋的可能性,并建議使用核動力探測器,依靠放射性衰變產生熱量,使外星球表面冰層融化。不過,核動力探測器受到安全性、價格等限制。

格倫研究中心提出了一種名為“晶格約束聚變”的新方法,主要通過燃料在金屬晶格中發生聚變來提供動力。簡單地說,導電金屬如果具備很高的電子密度,兩個輕原子核靠近時相互排斥的可能性就會下降,晶格約束作用可以激發帶正電原子發生聚變。

▲ 新型雙峰核熱核電推進方案示意圖

目前,格倫研究中心的工程師們正在研究該方法能否為火星表面的小型無人探測器提供動力。由于晶格約束聚變方式不需要成本高、難以安全處理的易裂變材料(比如濃縮鈾),未來技術成熟后,其用途會更加廣闊,不僅能夠滿足太空任務所需,也有可能服務大眾,比如為獨棟建筑物提供電力,從而減少對化石燃料的依賴,并提高電網彈性。

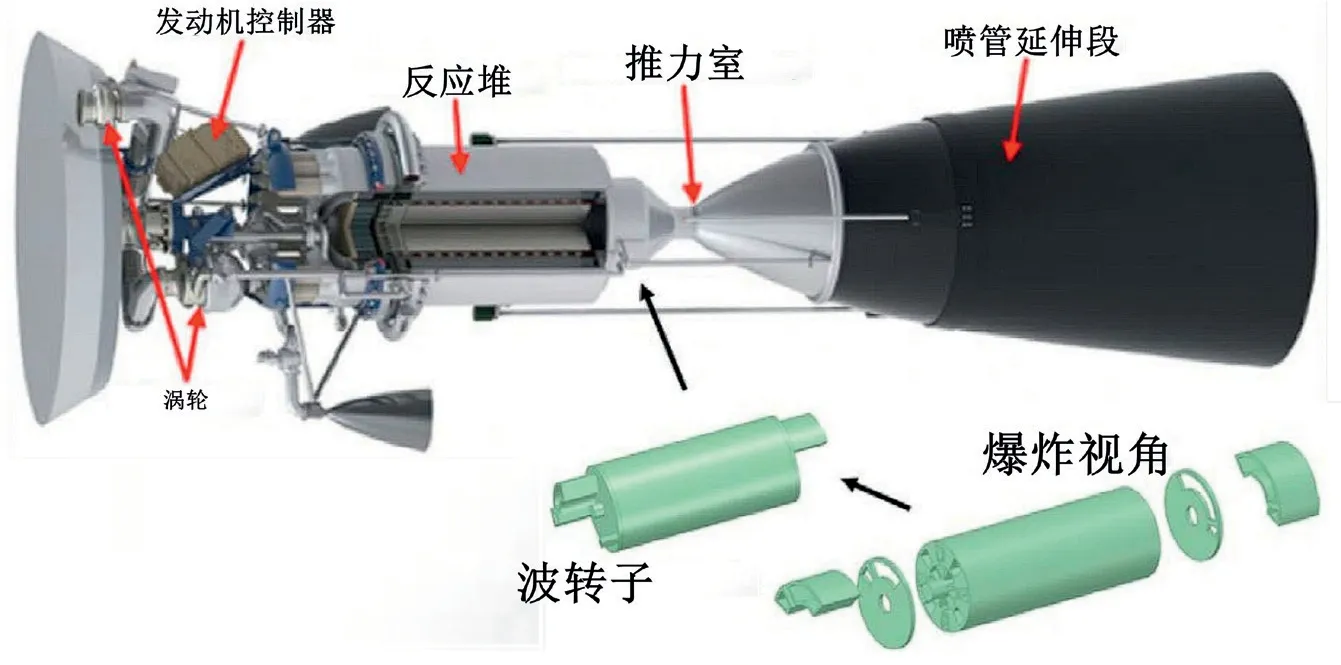

新型雙峰核熱/核電推進:快速抵達火星有希望

核熱推進被公認為“太陽系載人航天任務的首選推進技術”。冷戰期間,美國、蘇聯都曾花費數十年大力研究核熱推進,可惜實用化成果有限。2023 年,美國宇航局資助了一項核推進項目,目的是研制雙峰核推進,也就是由核熱推進和核電推進共同組成的方案。該系統計劃使用所謂“波轉子頂循環”,從理論上可以將航天器前往火星的時間縮短至僅45 天。

按設想,核熱推進通過核反應堆加熱液氫推進劑,將其轉化為電離氫氣,然后通過噴管產生推力。核電推進則依靠核反應堆為霍爾效應推進器提供電力。霍爾效應推進器希望利用磁場限制電子的軸向運動,使推進劑電離,促使離子加速運動,產生推力,同時中和羽狀流中的離子,提升安全性。

據公開資料顯示,最先進的核熱推進方案是固體堆芯火箭核發動機技術,預計可提供900 秒的比沖,是化學能火箭發動機的兩倍。不過,核熱火箭發動機比沖較高的背后是某些潛在的缺陷,特別是執行高入軌速度任務時,其很難全程滿足任務要求。相比之下,核電推進可以提供約100 萬秒的超高比沖,但推力較低,質量功率比有限,特別是對電源的需求惡化了散熱問題,在理想條件下,熱能轉換率最高達到30%~40%。

針對諸如此類的難題,本項目提出了一種新型波轉子頂循環方式,推進系統有望獲取與核熱推進相當的推力,比沖能達到1400~2000 秒,如果再配套核電推進,那么僅需增加最小的結構質量,比沖就可以進一步增至1800~4000 秒。這種設計有望使45 天到達火星的快速載人航天任務成為可能,從而大大降低宇宙輻射、微重力等引發的健康風險,甚至徹底改變人類探索太陽系的征程。

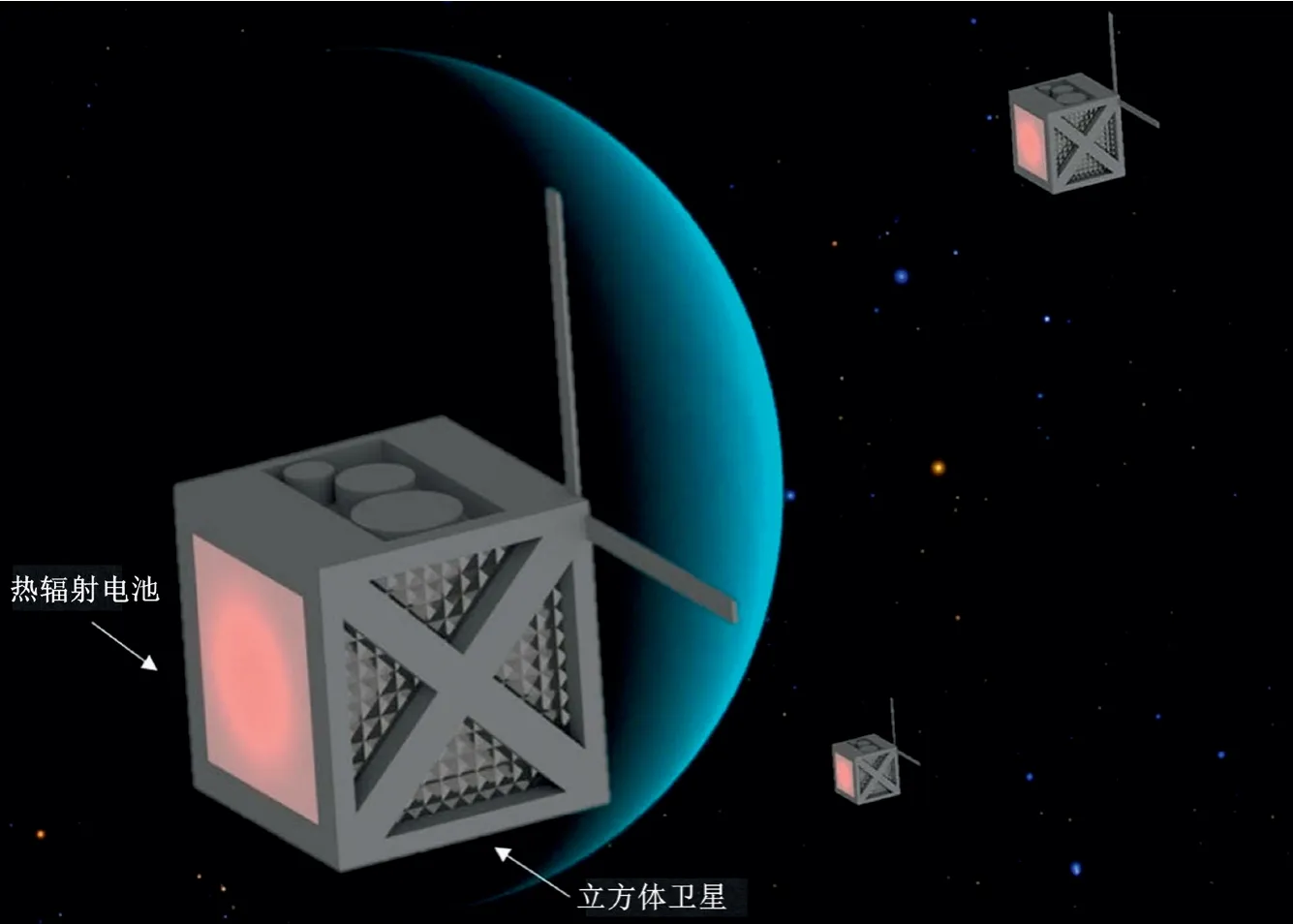

放射性同位素熱輻射電池:立方星“如虎添翼”

目前,大多數航天器由太陽能電池板提供動力,但在火星軌道以外的深空或者在火星沙塵暴、月球漫漫長夜等惡劣環境下,陽光無法提供必要的能量。作為替代方案,許多航天器會攜帶多用途放射性同位素裝置,利用溫度梯度發電,但這種裝置比較笨重,在一定程度上制約了航天器的性能。

▲ 放射性同位素熱輻射電池服務立方星示意圖

為解決該問題,羅切斯特理工學院提出了一種號稱“具備革命性意義”的動力源——熱輻射電池。與傳統的多任務放射性同位素裝置相比,其體積降低了3 個數量級。

在本質上,它是一種“反向工作”的太陽能電池板。當太陽能電池板吸收光時,部分光能會轉化為電能,大部分會轉化為熱能。熱輻射電池工作遵循熱輻射元素原理,由銦、砷、銻、磷等元素組成電池面板,以紅外光子形式釋放的熱量撞擊面板,會產生與太陽能電池板內極性相反的電位差。也就是說,熱輻射電池利用熱量發電,并以紅外光子形式釋放所消耗的能量,堪稱在太陽能電池板的“反方向”工作,效率更高。

如果這項新技術能夠實用,那么探索木星乃至更遠的深空任務,或者前往月球極地的永久陰影隕石坑的任務,探測器有望拋棄龐大笨重的設計,使用攜帶小型能源系統的立方星即可。

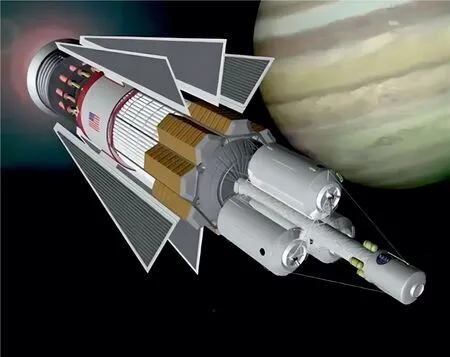

核裂變碎片火箭發動機:尋找系外宜居星球

為了滿足對先進推進方案的迫切需求,正子動力公司開發了一種核裂變碎片火箭發動機。從理論上講,它的推進效率遠遠高于目前使用的火箭發動機,并且可以在高功率密度下實現超過10 萬秒的高比沖。

其實,核裂變碎片火箭發動機不是全新概念,與目前核電站反應堆的運行原理基本相同,但此前提出的核裂變碎片火箭發動機設計都過于龐大,而且熱限制太大,實用化需克服技術障礙,比如顆粒等離子體懸浮等。

針對此類問題,正子動力公司試圖通過兩方面來解決:一是將核裂變材料裝入超輕型氣凝膠,確保參與核裂變反應的燃料顆粒固定在一起,同時控制整體結構質量,以便被送入軌道;二是使用超導磁體約束反應產生的等離子體,將核裂變碎片引至相同方向,進而有效轉化為推力,防止碎片破壞發動機。

▲ 核動力火箭運送深空探測器想象圖

▲ 美國正在研發多個核動力火箭方案

該動力系統的最終目標是驅動航天器經過15 年左右飛行,抵達距離地球500 個天文單位的太陽引力透鏡位置,并及時進行減速和機動,以便對100 光年之外的系外行星進行直接成像和高分辨率光譜分析。未來,部署在那里的空間望遠鏡可以使探測范圍穿越愛因斯坦環區域,拍攝系外行星的表面特征和宜居性跡象。

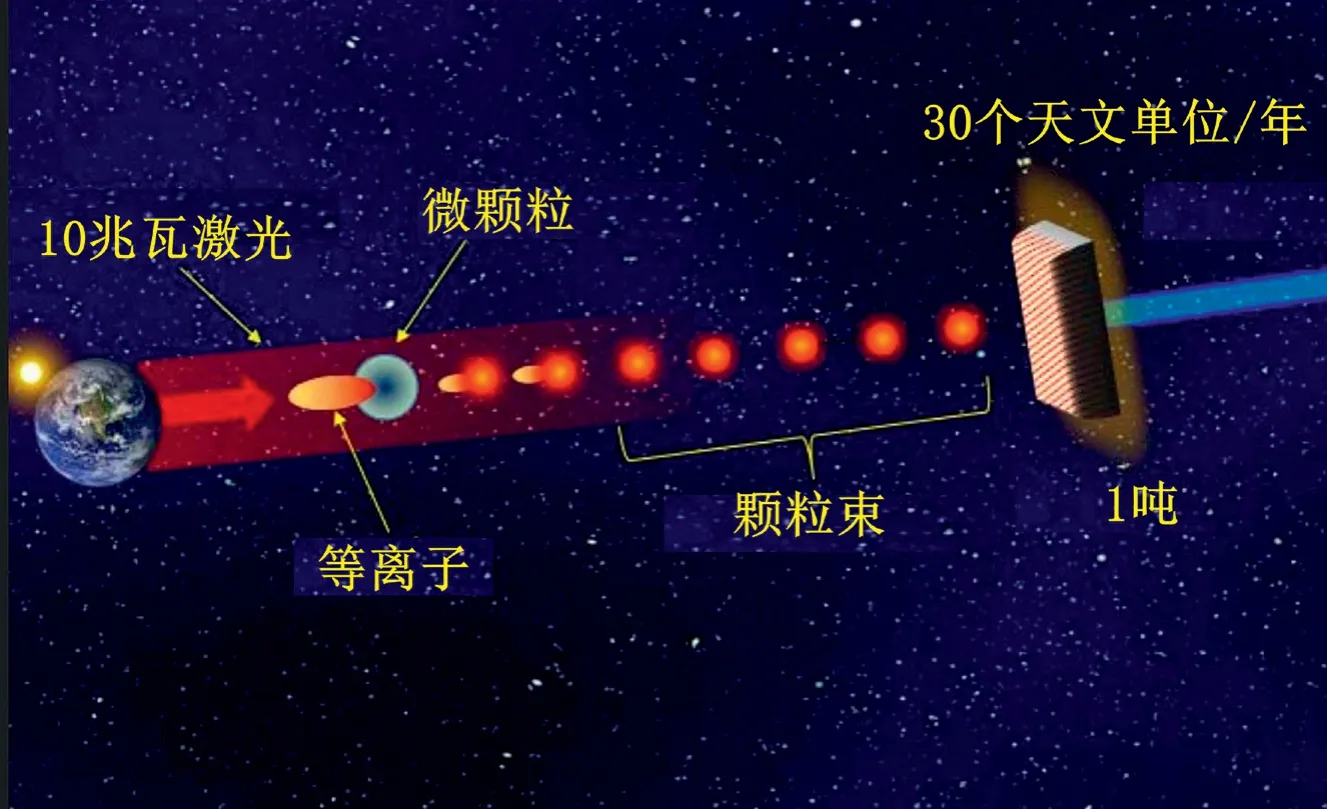

顆粒束推進:加速探索鄰近恒星

根據模擬計算,使用傳統推進器的航天器需要飛行19000~81000年,才能到達太陽系之外最近的恒星比鄰星,那里距離地球約4.25 光年。為此,工程師們一直在研究新的探測器方案,希望借助定向能光束(比如激光),將驅動探測器的光帆加速到光速的一小部分,加速探索鄰近恒星。

▲ 顆粒束推進方案示意圖

美國加州大學洛杉磯分校的科研人員更進一步,提出了顆粒波束方案。如果該方案成真,可以在不到20 年內將約1 噸有效載荷投送到500 個天文單位距離之外。

事實上,推動光帆的光束是由微小顆粒組成的,每個顆粒借助激光消融加速到驚人的高速,然后憑借動量來驅動航天器飛行。與激光束不同,這些顆粒的發散速度沒那么快,從而使加速更重的航天器成為可能。畢竟這些顆粒比光子重得多,攜帶的動量更大,可以向航天器傳遞更大的力。

當前,空間探索受到火箭方程的限制,只有兩個探測器穿越了日球層,進入星際空間。其中,旅行者1 號探測器以3.6 個天文單位/年的速度飛行了35 年才到達日球層頂。加州大學洛杉磯分校提出的顆粒束推進方案或許能大大縮短航天器這段漫長歲月:不到1 年,有望到達系外行星;耗費約3 年,飛出100 個天文單位;飛行15 年,前往500 個天文單位之外的太陽引力透鏡位置。更重要的是,顆粒束推進可以驅動約1 噸重的航天器,大大拓展了任務適應性。

作為第一階段工作,科研人員將通過不同子系統的詳細建模和概念驗證實驗來證明顆粒束推進的可行性,重點探索顆粒束推進系統在星際任務中的作用。

▲ 小行星防御方案示意圖

▲ 電氣推進低噪聲無人機示意圖

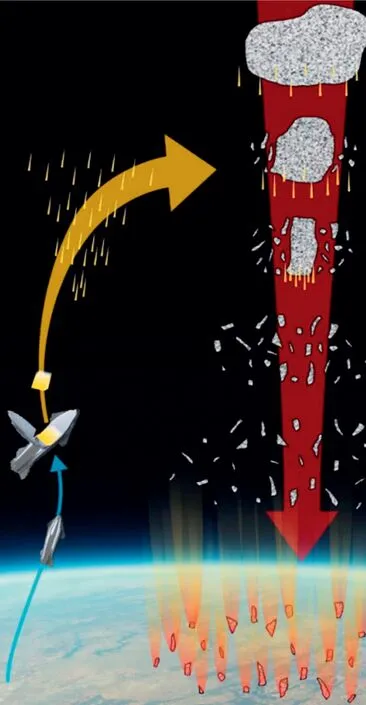

小行星防御:策劃“地球保衛戰”

傳統的小行星防御方法主要是發射航天器,撞擊有威脅的小行星,通過動量轉移來改變小行星的軌道,使其偏離地球。

2022 年,加州大學科研人員菲利普·魯賓年提出了一種基于現有技術的小行星防御方案,強調能量傳遞作用,主要是在太空中部署一系列小型超高速動能撞擊器,粉碎和分解小行星或小彗星,然后利用地球大氣層作為“盾牌”來降低碎片威脅。該方法既適用于預警時間較長的攔截模式,也可以在小行星撞擊地球前數分鐘及時使用。

該研究項目旨在掌握撞擊器高速碰撞來襲天體的物理特性,以及如何更有效地將來襲天體撞擊成足夠小的碎片。研究團隊與美國宇航局超級計算機中心合作,使用流體力學軟件進行仿真,模擬測試不同來襲天體被撞擊的效果。初步仿真結果顯示,使用較小的撞擊器就能夠輕易地使小行星碎片化,且碎片云呈放射狀向外擴散。如果在預警時間短的模式下進行攔截,碎片云將進入大氣層,但這些碎片的體積非常小,因此不會落到地面,將在空中燒蝕殆盡。初步模擬表明,由此產生的聲波和閃光將低于重大損害閾值。

該項目的第二階段包括對上述仿真工作的進一步拓展,探索小行星防御系統路線圖的關鍵部分,包括對撞擊器和模擬目標進行地面試驗、研究大氣化學效應、開展高頻次巡天觀測等。

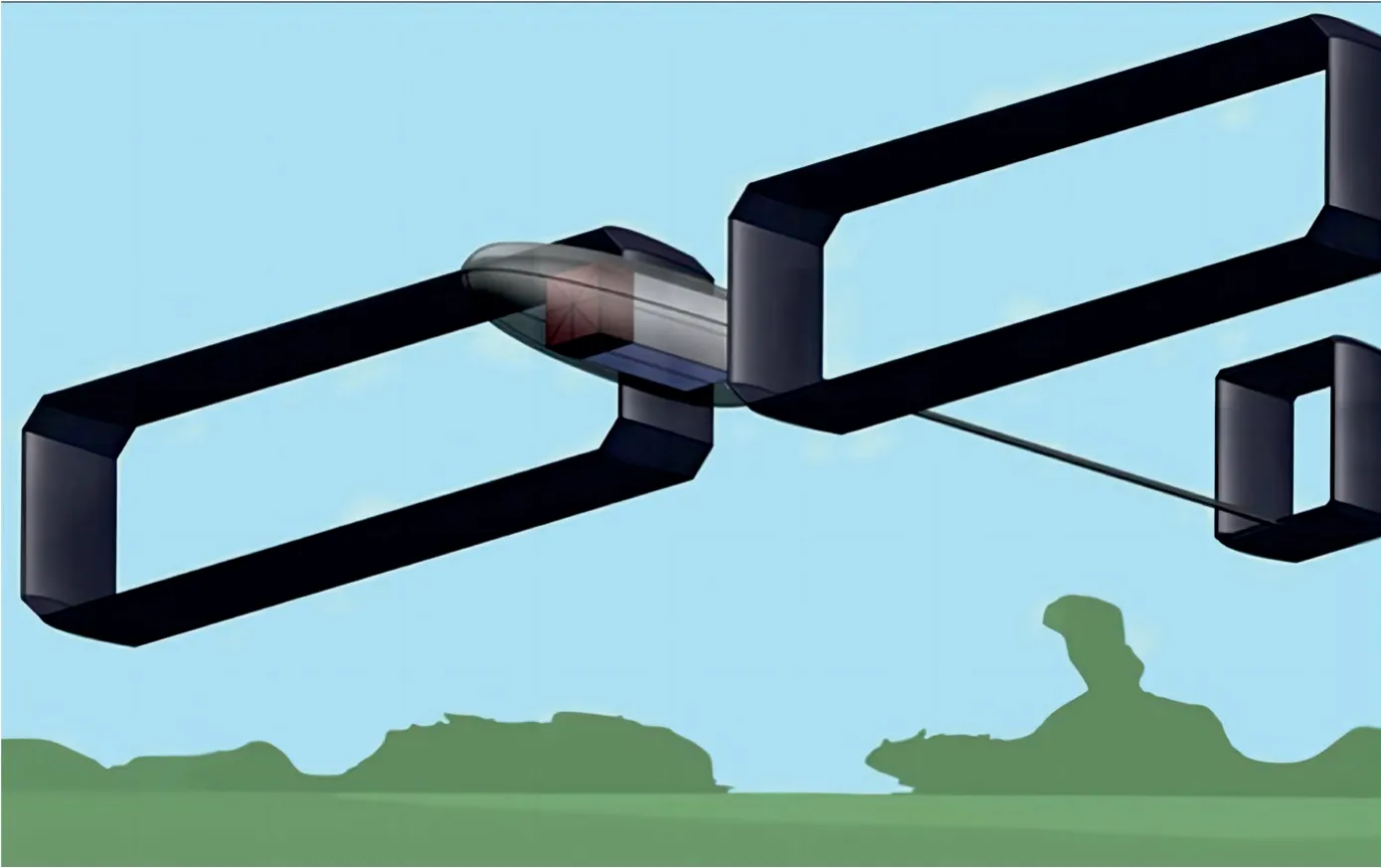

先進空中交通:電氣推進無人機低噪聲運輸

所謂“先進空中交通”,是使用小型電動無人飛行器,開展城市內和城市間客運、貨運及私人業務。除了技術挑戰外,居民反感噪聲恐怕是該計劃最大的障礙。

相關研究表明,使用電氣推進裝置的無人垂直起降飛行器在理論上能夠執行空對空的飛行任務。這種電氣推進裝置主要通過加速離子穿過電場來產生推力,幾乎是無聲的,因此未來飛行器有望滿足居民對低噪聲的需求。

迄今為止,研究工作主要集中在概念飛行器設計和推進器建模上。接下來,研究工作將聚焦飛行器細節設計、制造,早日積累飛行試驗。研究團隊將制造一種具有垂直起降功能的驗證機,與目標飛行器具有相同的結構,通過飛行試驗和風洞測試來驗證目標飛行器設計模型,特別是推進器性能和噪聲控制效果,并進一步提高電子元器件的性能。

太空制藥:長期呵護“太空人”健康

疾病預防、診斷和治療對于人類太空探索任務至關重要。目前,航天員主要依賴地面研制的藥物治療或預防疾病,但這些藥物在太空環境中未必可靠,特別是小蛋白(肽)這類藥物,即使精心冷藏保存,其保質期也僅有數月。隨著太空探索新時代到來,人類將在地球軌道以外開展長期探索任務,未來有可能持續在軌飛行數年,那么解決人類太空用藥問題就成為廣受關注的焦點,在太空中“按需生產”無疑是根本解決途徑。

▲ 太空制藥實驗艙運行想象圖

美國宇航局艾姆斯研究中心提出了在長期太空飛行任務中利用細菌制造藥物的方案。研究人員在項目第一階段改造了枯草芽孢桿菌,嘗試生產治療輻射損傷的藥物和保護人體骨骼健康的藥物,并使用了一種小體積輕量化系統,對其進行提純,取得了較好的效果。不過,現實中是否能生產出足夠數量和純度的藥物來滿足航天員的需求,尚未可知,這也成為項目第二階段將重點解決的問題。

未來,研究人員將對航天員藥物清單中的其他藥物進行研究,進一步拓展該系統使用范圍,還將建立一個基于微流體的輕量化生產/凈化系統樣機,用于太空藥物生產。

如果相關技術能夠實用化,太空制藥將取得重大突破,有望支持長期載人深空任務中的醫療需求。事實上,太空生物制藥不僅在科學研究上具有獨特優勢,還蘊藏著巨大的經濟價值,已成為全球太空科技發展的前沿領域。

美國宇航局的創新先進概念計劃旨在資助早期研究,培育航天創新概念,征集有可能改變未來任務模式的突破性解決方案,拓展人類太空探索的廣度與深度。自2011 年至今,該計劃已資助了很多“聽上去像科幻小說”的方案,并初步證明了其可行性。因此,科幻不是天馬行空、不著邊際的空想,應是建立在現代科學理論基礎上的合理暢想,很可能對科學發展產生深遠影響,并給予科研人員啟示。隨著航天技術不斷進步,相信“科幻走進現實”不會永遠是遙不可及的,太空探索將呈現前所未有的新景象。