復雜性視角下的智能化空戰發展探究

康大明 朱哲逸 李宗璞

隨著智能科學技術的飛速發展,未來空戰將發生根本性變革,主要表現為以人工智能為核心的認知對抗、以“智能+”或“+智能”為特征的融合作戰,從而使得作戰維度迅速拓展、影響因素逐漸增多,戰術技術指標和效率呈現幾何級增長,空中對抗的形態加速向智能化演進。未來空戰系統更加突出“智”的對抗,強調“融”的運用,依靠“技”的支撐,多域融合、跨域攻防,無人作戰、體系對抗,虛擬與物理空間一體化交互的智能化空戰,必將在未來空戰中展現。這些顛覆性變化使得空戰面臨環境高復雜性、博弈強對抗性、響應高實時性、信息不完整性、邊界不確定性等一系列問題,引起未來空戰的戰場生態系統重構,制勝機理完全改變,對抗模式更加自主化。因此,必須從復雜性的角度重新審視空戰的發展變化,形成智能優勢,掌握戰場優勢,贏得戰爭勝勢。

智能化空戰將呈現復雜性特性

從復雜系統理論出發,智能空戰系統有三個重要的特性,即涌現性、自適應性和不確定性。這三個特性也是我們分析未來智能化空戰復雜性的關鍵。

涌現性涌現性就是系統內的子系統遵從局部規則,在持續交互過程中,以自組織方式產生出新的整體性質的過程,即實現“1+1>2”的過程。這就意味著系統功能不再是子系統的簡單疊加,而是規則約束下的隨機選擇,由此涌現性帶來復雜性。智能空戰系統作為一個復雜系統,各作戰單元依靠動態組網技術進行靈活、動態、多樣化的自由組合,實現功能上的更新。在規則約束下,空戰系統就會朝著滿足戰爭需求的方向不斷進化與演變,實現整體性涌現,這種結果是規模效應和結構效應共同作用的結果。例如,不同型號和數量機型的組合就會產生不同的作戰功能,達到不同的作戰效果,而這些功能和效果并不是靠各機型的物理疊加實現,通常會展現出全新的整體效能。所以,基于智能系統的空戰實現功能迭代增強的同時也增加了空戰的復雜性。

自適應性自適應性就是系統能夠根據環境不斷調整,通過自主學習、自我修復、自行演進實現結構的改變,從而改變其性質和功能。智能化空戰由于“智能”的融入,具備了學習、記憶、反饋、調整等能力,能夠根據外部環境的變化自動地組織戰爭系統結構,也能夠依靠內部某些規則自主地協調各子系統的行為,從而實現新的作戰效能。2015年,美國防高級研究計劃局提出了體系綜合技術和試驗項目,旨在通過武器/平臺集群的動態自適應架構設計,實現面向任務的自組織進化、自我管理、自動任務分配以及自主任務規劃,形成靈活自主的作戰能力。未來智能化空戰的主要特性之一就是自適應性,這個自適應性表現為對戰場環境的自主感知,對作戰系統結構的自動調整,以及在戰爭過程的自我學習上。自適應性讓戰爭系統結構變得動態可調,戰法更加靈活多變,這也就帶來了戰爭的復雜性。正如美國圣塔菲研究所的霍蘭教授認為適應性造就了復雜性,如果沒有系統的適應性,就沒有系統的復雜性。

不確定性戰爭是一團迷霧,人們總是試圖通過各種方式和手段揭開迷霧,看清戰爭的本質,但是卻又始終無法撥云見日,仿佛迷霧無窮無盡,人們“看不清”的原因就是戰爭具有真實存在的不確定性。智能化空戰是體系與體系之間的交互,其中既有體系內部的合作也有體系間博弈。合作意味著信息共享、自主協作、互聯互通,但是合作的前提是空戰系統的深度融合,也就是說融合的深度決定了合作的程度。在融合過程中,技術的因素較為確定,人的因素是最為不確定的,兩者的融合過程必然是不確定的。博弈意味著爾虞我詐、激烈對抗、生死較量,這一切都存在著不確定性。特別是對抗雙方相當的時候,博弈的不確定性是最大的,如果差距很大,結果一目了然,不確定性則會大幅減弱。不管是合作還是博弈,在智能化空戰中貫穿始終而又能被我們確定的就是不確定性,而這種不確定性就導致了戰爭的復雜性。

智能化空戰顛覆傳統空戰認知

上述三種特性交叉疊加,共同驅動智能化空戰體系的復雜性呈指數式、爆炸式增長,這勢必會顛覆人們對傳統空戰的基本認知。

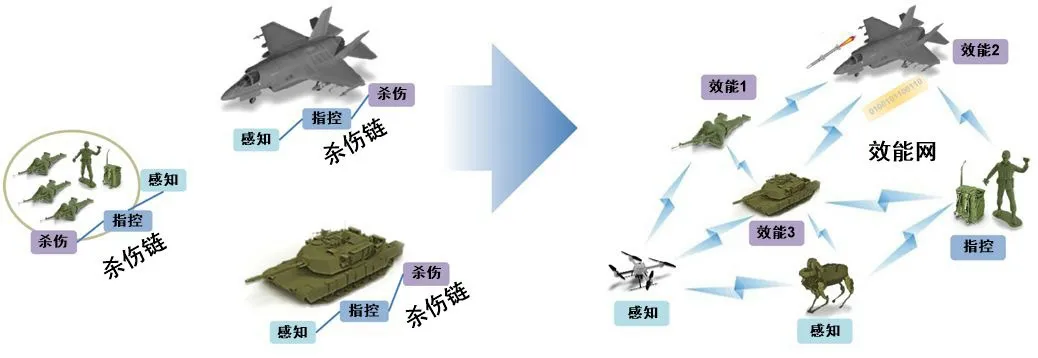

殺傷鏈向殺傷網轉型示意圖

自主進化進化是戰爭和作戰體系發展的鮮明特征。機械化時代的空戰強調火力主導,追求以物載能、以物釋能,進化的核心是武器裝備,通過提高載荷、增強機動和提升彈藥威力等物質屬性,獲得空戰優勢。信息時代的空戰強調信息主導,追求以網聚能、以網釋能,進化的核心是信息網絡,通過信息網絡建立“從傳感器到射手”的無縫信息連接,實現體系化網絡化作戰能力。智能化時代的空戰強調智力主導,追求的將是以智馭能、以智制能,進化的核心是類腦系統,通過自演進智能算法自主實現OODA環的快速并行運轉,促使殺傷鏈向殺傷網的演進,獲取全面空中優勢。這種進化突破了以往物的單一層面和以人為主的被動式進化模式,進入到自主進化的主動式階段,人在其中的作用由控制轉變為監督。屆時空戰系統將具備類似生命體的特征和機能,能夠根據環境、威脅、對手等的變化,通過構建的眾多模型和先進算法,快速形成策略、展開行動,并且在戰爭中能夠不斷通過學習、記憶、反饋、調整的反復循環實現自我修正、優化完善和自主進化,成為可進化的類生態和博弈系統。隨著智能技術的持續升級,自主進化將貫穿到偵察、感知、決策、指控、打擊、保障等各個環節,起到了倍增、超越和能動的作用。這些進化會使空戰體系具備復雜環境條件下的博弈對抗和競爭能力,將全面重構整個戰場的生態系統,涌現出不可思議的力量,促使人們從更高維度審視評估作戰能力和效果。

去中心化機械化時代的空戰是平臺中心戰,強調以平臺為中心的通信力、防護力、機動力、火力等戰力的集成。這一時期的空戰模式是典型的“有中心”。這些平臺遭到打擊,整個作戰體系就會崩潰。信息時代的空戰是網絡中心戰,支撐作戰體系主要是集成芯片、網絡通信、數據庫等新基建技術,強調的是將空中武器平臺的中心功能分散化,通過建立非中心節點,實現平臺功能轉移,以強化攻防能力。相對于平臺中心戰來說,信息時代的空戰是多中心或弱中心。但是通過各種手段發現并打擊這些非中心節點,亦會造成整個作戰體系效能的降低,甚至癱瘓。智能化時代的空戰是認知中心戰,支撐作戰體系主要是無人控制、人工智能、大數據、云計算、量子通信、區塊鏈等顛覆性技術,強調的是以認知決策為中心的分布實時殺傷。智能化時代的中心與機械化、信息化的中心不同,是一種泛化的概念,可以說戰場上任何一個空中武器平臺可能就是中心,它具有不確定性、可遷移性,這樣整個作戰體系便實現了無中心,一旦某一節點遭到毀傷,對整個作戰體系的影響將會是微乎其微的。空戰從有中心到弱中心再到無中心的發展路徑,需要人們轉變認識,樹立開放、主動、創新的理念,迎接智能空戰時代的挑戰。

無人化無人化是人類智慧在作戰體系中的充分前置,是機械化、信息化、智能化融合發展的集中體現。無人機并不是新鮮的事物,1917年就已經問世了,其作戰運用從一戰二戰期間的靶機,到越南戰爭中的戰役戰術偵察任務,再到海灣戰爭中的偵察、誘餌、干擾、竊聽等多種用途,直至阿富汗戰爭中“察打一體式”的精確斬首,實現了無人機空中作戰的突破。總的來說,這段時期的無人化空戰處于有人為主、無人為輔的初級階段,是以人進行完全控制和主導的作戰行為。信息網絡技術的發展賦予了無人機空中作戰嶄新的面貌,無人蜂群作戰逐漸成為更加貼合需求、更具費效比的新型作戰平臺。2018年1月,敘利亞反對派武裝以山寨無人機集群襲擊俄羅斯駐敘利亞赫梅米姆空軍基地;2019年9月,也門胡賽武裝采用18架無人機及7枚導彈協同集群作戰,襲擊了沙特阿美石油。這些戰例中無人機的作戰運用都展現出小微型無人機集體決策、自主修正、自適應編隊自主協同飛行能力。這也意味著無人化空戰進入到有人為輔、無人為主的中級階段,是以人有限控制、輔助指揮,平臺自主行動的作戰行動。未來隨著人工智能技術的成熟,無人化作戰體系自主能力迅速增強,無人化空戰將向自主、集群、分布式協同等方向快速發展,同時指揮控制實現了不同程度的智能化,自主決策能力大幅提升,將大大壓縮OODA的循環時間,效率明顯提升。無人化空戰將步入規則有人、行動無人的高級階段,是人設計游戲規則,行動完全交由無人作戰平臺自主執行的作戰行動。這種從“人在回路中”到“人在回路外”的轉變,也許是顛覆人們傳統空戰認知的最直觀之處。

跨域融合機械化時代的空戰,各種空中武器平臺之間屬于機械式組合,空戰模式相對單一,空戰過程的程序式較為明顯。信息化時代的空戰,有了網絡技術的支撐,各種空中武器平臺之間形成了松散式協同,突破了單一空戰模式,空戰過程也體現出一定的非線式。在智能化技術成果的支撐下,跨域融合逐漸成為空戰的主要發展趨勢。2020年,美軍提出將聯合全域作戰,作為美軍未來的主要作戰形式,隨后美空軍發布了《空軍條令說明1-20美空軍在聯合全域作戰中的作用》(以下簡稱《條令說明》),闡述了美空軍在未來聯合全域作戰背景下,在觀察、判斷、指揮控制、行動各環節中意圖發展的能力。從《條令說明》中可以看出,決策是核心環節,要達成的優勢有3點:一是將決策轉化為行動的速度;二是跨域運用各要素的能力;三是與合作伙伴協作的能力。其目的是發展跨軍種跨領域的聯合作戰能力,形成多域對單域的能力優勢。這就意味著未來智能化空戰不再囿于空的限制,而是實現物理、信息、認知、社會、生物等功能域之間的跨域多源感知、異構信息融合、作戰數據交鏈;陸、海、空、天等地理域之間的跨域聯合打擊、跨域協同防御、多域一體化保障、武器裝備互操作等,空戰的面貌將被徹底改寫。

俄羅斯駐敘利亞赫梅米姆空軍基地

虛實結合傳統空戰的戰場主要存在于物理空間,強調的是對對手武器裝備的實體摧毀。隨著時代的進步和科技的發展,空戰空間逐步從物理空間拓展到虛擬空間。虛擬空間狹義上主要是指網絡空間,在近幾年的軍事沖突中,網絡空間的地位不斷上升。據媒體統計,從2022年2月24日烏克蘭危機爆發后,烏克蘭已經遭受了3000多次分布式拒絕服務攻擊,導致網站癱瘓、數據被擦除,電信基礎設施經常性中斷服務,迫使烏政府臨時切斷互聯網。目前基于網絡的虛擬空間攻擊已具備物理毀傷能力,軍事發達國家的網絡攻擊已具備入侵、欺騙、干擾、破壞等作戰能力,網絡空間已經成為未來空戰不可或缺的重要戰場。未來,隨著虛擬仿真、混合現實、大數據、智能軟件的應用和發展,物理空間與虛擬空間的攻防將平行開展,達到虛實結合、以虛制實、以虛制勝的目的。這些將成為未來智能空戰模式的重點發展方向。

對未來智能化空戰發展的思考

當前,信息化戰爭日漸成型、智能化戰爭初見端倪,未來空戰怎么打?從復雜性科學與認識論的視角出發,把握智能技術帶來的顛覆性變化,未來智能化空戰有以下幾方面的發展趨勢。

云網支撐、快速決策作戰云是智能化空戰的有力支撐,它通過遠程服務器網絡儲存和處理機密軍事數據,并通過網絡提供各種服務。在空戰中,通過云技術高度共享多域多維作戰數據,實現跨域多源感知、異構信息融合,為分散部署的作戰單元進行有機重組,按需分配資源。各個分散式部署的空中力量在云的支撐下,自身可以成為作戰體系中的一個節點,向云提供信息的同時,從云獲取信息,形成了信息獲取、回傳、處理、決策、分發、反饋這一動態閉環,確保對戰場態勢信息的實時感知、精準掌控,互聯互通、高效處理。在云網支撐下,指揮控制、偵察監視、任務規劃、機動協同與射手打擊等能力深度融合,指揮系統結構由中心化的緊密耦合型組織向去中心化的松散耦合型組織演化,指揮控制方式由集中指揮、分布執行向分散指揮控制演化。指揮機構利用云端信息,智能輔助進行海量數據分析,并將更大的數據共享權賦予作戰單元,結合各類空中平臺和彈藥的優勢,實現快速決策,實施跨域一體化指揮,將大幅提高空中作戰行動的靈活性和自主性。

多維融合、一體攻防隨著人工智能與其他學科交叉融合,基于人工智能的多維融合、一體攻防,將成為智能化空戰一個明顯走向。多維融合代表了一種基于能力而非基于軍種的思維方式,它強調非對稱作戰,通過不同維度的能力互補而非簡單疊加,使各維度之間互補增效,從而建立優勢,獲取完成任務所需的行動自由。多維融合意味著能力多元化,這也是空戰中獲取非對稱優勢,對敵實施一體化攻防的關鍵。用多維融合的方式構建空戰作戰體系,實現一體化攻防,需要實現各維戰場之間極高的整合度,打破縱橫交錯的層級壁壘,破除條塊分割式組織模式,改變程序流程式作戰模式,通過統一戰場態勢感知、標準數據信息交互,徹底打通信息傳遞的鏈路,破除力量聯合的障礙,實現戰場信息多維融合、群組力量分布作戰、跨代平臺聯合增效。

胡塞武裝夜間用無人機和導彈襲擊了沙特南部城市吉贊的一處大型石油設施

虛實互動、智能交互智能技術使得作戰行動與虛擬空間的深度交互成為可能。未來空戰中虛擬空間發揮的主要作用為:整合分散配置的空中作戰力量,形成網絡化體系化作戰能力;成為雙方對抗的主戰場和基本依托;建立虛擬戰場,進行戰法檢驗,形成以虛制實能力。例如,運用兵棋推演系統,依據想定和相對真實的實力數據建模,對交戰過程進行仿真推演,從而評估戰法的優劣和武器裝備的效能。通過構建一個虛擬的智能化軍事人工系統,輸入不同環境、對手的實力數據,開展對抗活動,并不斷收集和積累對抗結果和數據。通過智能系統的自主進化、自我修正,不斷優化迭代,最終形成一套較為可靠的算法和可持續進化的系統,用于展開模擬攻防,進行戰法演練、概念驗證、裝備效能檢驗等,支撐物理空間的實際作戰,從而達到虛實互動、智能交互、以虛促實、虛實對決、以虛制勝。

異構融合、體系聚優在多維融合理念指導下,利用云網技術支撐,借助虛實互動,空戰力量通過異構融合式自主建群釋放作戰效能,將成為智能化空戰的主要運用模式。

2023年2月,美國防部啟動了自主多域自適應蜂群項目,以開發可從海上、空中發射的自主無人機群并降落,以壓倒敵人的防空系統。該項目預示著未來空戰將以大量低成本的智能武器代替復雜的、多用途的、高價值的作戰平臺,以數量優勢換取質量優勢,通過自主編隊和高效協作,增強己方執行任務的適應性、多樣性,同時增加對方防御成本,從而獲取一種整體作戰效果。同時,智能技術賦予空中作戰平臺更大的自主性,打破了不同類型空中作戰平臺之間交互的技術屏障,推動作戰單元從同構組合向異構融合演化,空戰模式將會迭代遞增,實現多維分布、體系聚優。體系聚優的目的在于“用優”,將有限的作戰能力聚合,以點帶面,無論對手如何變化,通過動態融合,聚力聚能,實現各作戰單元、作戰平臺的高度融合、效能躍遷、聚優釋能,達成體系制勝。

結 語

未來空中戰場,戰場環境高度復雜、作戰態勢瞬息萬變、雙方對抗異常激烈,海量信息交匯融合,戰爭的復雜性空前提升,盡管有了人工智能的技術輔助,大大減輕了人類的勞動,簡化了戰爭的復雜程度,但并不意味著戰爭變簡單了。戰爭的復雜性是戰爭的必然屬性,智能系統只能從復雜的空中戰爭中快速準確地找到制勝規律。因此,智能技術必然引發空戰模式的持續迭代進化,但空戰中的不確定性、涌現性、非線性等是無法消除的。當前,只有始終堅持從復雜性視角去研究智能化空戰,為未來智能空戰勾勒出一條可行的運用模式,才是贏得空中優勢的新思路。