基于決策樹模型分析非預期卵巢低預后影響因素

杜 超, 侯開波, 關小川, 王博倫, 孫凱旋, 于月新

北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 生殖醫(yī)學科,遼寧 沈陽 110016

自1978年第1個體外受精嬰兒出生以來,輔助生殖技術給數(shù)百萬患有不孕癥的夫婦帶來了希望[1]。但在控制性超促排卵過程中,仍有部分女性會發(fā)生卵巢低反應,目前,卵巢低反應的發(fā)病率約為9%~24%[2],這大大增加了周期取消的風險,還可能對妊娠結(jié)局產(chǎn)生不良影響。2011年,歐洲人類生殖與胚胎學協(xié)會提出了博洛尼亞標準來統(tǒng)一臨床卵巢低反應[3],但其存在指標界限較寬、過于注重卵子數(shù)量而忽視卵子質(zhì)量等局限性。基于此,2016年,Alviggi等嘗試建立新的分類,提出了波塞冬標準[4],并引入了卵巢低預后概念。值得注意的是,在波塞冬標準下的Ⅰ型患者雖然具備良好的卵巢儲備,但卻會發(fā)生卵巢低反應,且其缺乏較為有效的預測手段。近年來,機器學習算法在疾病診斷和預后預測方面得到了廣泛應用[5-7]。本研究旨在通過分析不孕患者的臨床資料,利用決策樹算法建立預測模型,為今后非預期卵巢低預后的預測和臨床治療提供參考。現(xiàn)報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 回顧性分析北部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院自2017年1月至2021年12月收治的行體外受精-胚胎移植助孕的1 112例患者的臨床資料。納入標準:女方年齡<35歲,具有良好的卵巢儲備(竇卵泡數(shù)≥5個,抗繆勒管激素≥1.2 ng/ml);無染色體異常;采用長效長方案進行超促排卵治療;臨床資料無缺失且未中途退出周期。排除標準:合并嚴重的甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退、糖尿病等內(nèi)分泌疾病;采用其他用藥方案治療;胚胎植入前遺傳學檢測周期。參照波塞冬標準[4]將患者分為低預后組和正常反應組。本研究經(jīng)醫(yī)院倫理委員會批準。

1.2 促排卵方案 患者均采用早卵泡期長效長方案:于月經(jīng)周期第2~5天給予患者長效促性腺激素釋放激素激動劑3.75 mg肌肉注射進行垂體降調(diào)節(jié),用藥約30 d后行激素檢測和超聲檢查,當達到降調(diào)標準后,給予促性腺激素開始促排卵,在用藥過程中根據(jù)卵泡生長情況、血清激素水平調(diào)整促性腺激素用量,達到扳機標準后給予人絨毛膜促性腺激素。

1.3 臨床資料 收集患者的臨床資料,包括年齡、體質(zhì)量指數(shù)、不孕年限、基礎竇卵泡數(shù)、基礎卵泡刺激素、基礎黃體生成素、抗繆勒管激素、基礎雌二醇、促性腺激素起始量、促性腺激素總天數(shù)及促性腺激素總量等。

1.4 統(tǒng)計學方法

1.4.2 決策樹模型的建立及效果評價 決策樹是呈樹形結(jié)構(gòu)的分類和回歸方法,由決策節(jié)點、分支和葉子組成,最上面的節(jié)點為根節(jié)點,每個分支是一個新的決策節(jié)點或者是樹的葉子,代表一個測試輸出,每個葉子節(jié)點代表一種可能的分類結(jié)果。本研究采用SPSS 26.0統(tǒng)計學軟件的決策樹CHAID算法。該算法以χ2檢驗計算屬性優(yōu)先級,最大樹深度設置為3層,父節(jié)點最小樣本量設置為100,子節(jié)點最小樣本量設置為50,拆分節(jié)點或合并類別顯著性檢驗水平均為0.05。為了降低偶然性并提升模型的泛化能力,本研究采用10倍交叉驗證進行決策樹計算效果的驗證。該方法將數(shù)據(jù)集分為10份,輪流使用其中9份作為訓練集,剩余1份作為驗證集,最終取平均值作為算法準確度的估計。采用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線分析決策樹模型的預測價值。以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者臨床資料比較 1 112例患者中,正常反應組766例,低預后組346例。低預后組患者的黃體生成素、抗繆勒管激素、竇卵泡數(shù)、促性腺激素起始量均低于正常反應組,年齡、體質(zhì)量指數(shù)、不孕年限、卵泡刺激素均高于正常反應組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床資料比較

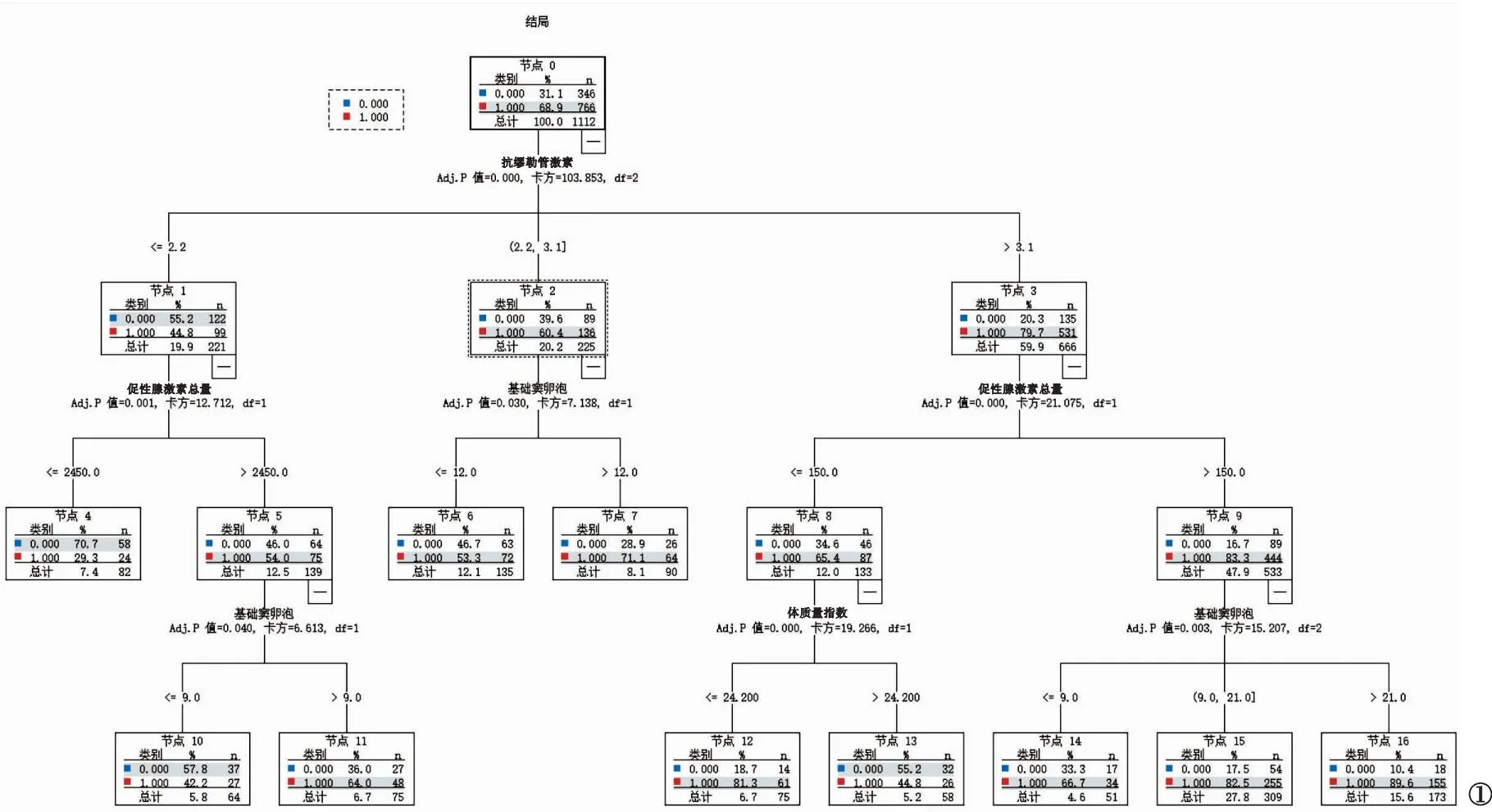

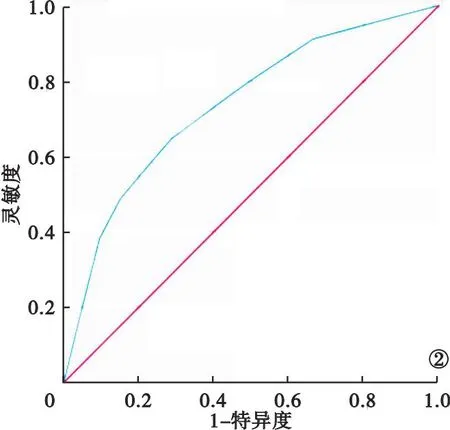

2.2 決策樹模型的建立 將患者信息納入決策樹模型,最終建立的決策樹共分為3層,包含10個終末節(jié)點,篩選出的影響因素主要包括抗繆勒管激素、竇卵泡數(shù)、促性腺激素總量、促性腺激素起始量、體質(zhì)量指數(shù)。其中,抗繆勒管激素是決策樹的根節(jié)點,與發(fā)生非預期低預后的關聯(lián)性最強,應在臨床決策時最優(yōu)先考慮。次一級影響因素為竇卵泡數(shù)、促性腺激素起始量、促性腺激素總量。當患者抗繆勒管激素>3.1 ng/ml時,促性腺激素起始量≤150 U的患者低預后的發(fā)生率高于促性腺激素起始量>150 U的患者;當患者抗繆勒管激素≤2.2 ng/ml時,促性腺激素總量≤2 450 U的患者發(fā)生低預后的風險增加。體質(zhì)量指數(shù)對卵巢預后的影響最弱,但是對于抗繆勒管激素>3.1 ng/ml且促性腺激素起始量≤150 U的患者,當其體質(zhì)量指數(shù)>24.2 kg/m2時,卵巢低預后的發(fā)生率升高(P<0.05)。見圖1。在ROC曲線中,決策樹模型準確率為81.65%,特異性為90.87%,敏感度為73.15%,ROC曲線下面積為0.804(95%可信區(qū)間0.747~0.853),說明該模型具有較高的準確性。見圖2。

圖1 卵巢低預后決策樹預測模型

圖2 決策樹模型的ROC曲線

3 討論

卵巢低預后的發(fā)生會嚴重影響體外受精助孕的結(jié)局,既往研究表明,高齡、子宮內(nèi)膜異位癥[8]、卵巢儲備功能低下[9]、促排卵方案[10]、卵巢腫瘤手術及化療[11]等均會影響患者的卵巢反應性。但仍有部分低齡且卵巢儲備良好的患者會發(fā)生非預期的卵巢低預后,此類患者應該引起臨床醫(yī)師的警惕,早期篩選非預期卵巢低預后的高危人群有助于盡早干預及改善預后。

本研究結(jié)果顯示:低預后組年齡、體質(zhì)量指數(shù)、不孕年限均高于正常反應組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。與既往研究[12-13]結(jié)果一致。本研究結(jié)果還顯示:低預后組患者的黃體生成素低于正常反應組,卵泡刺激素高于正常反應組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。有研究表明,黃體生成素活性在卵母細胞的發(fā)育過程中發(fā)揮著重要的生物學作用,卵泡發(fā)育過程中,過低的黃體生成素會導致雌激素合成分泌障礙,進而影響卵泡的發(fā)育及成熟,因此,卵泡刺激素/黃體生成素可作為預測卵巢低反應的指標,當該比值升高時,患者卵巢反應下降,體外受精周期取消率更高[14-15]。本研究中,低預后組患者的抗繆勒管激素、竇卵泡數(shù)、促性腺激素起始量均低于正常反應組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。抗繆勒管激素是轉(zhuǎn)化生長因子TGFb家族中的一種二聚糖蛋白,在人類和動物中,其主要由竇前卵泡和小竇卵泡的顆粒細胞產(chǎn)生[16]。有研究表明,血清抗繆勒管激素水平與初始卵泡和生長卵泡的數(shù)量密切相關,是反映女性卵巢儲備功能的有效指標[17]。還有研究表明,血清抗繆勒管激素水平能夠準確預測患者排卵誘導后的卵巢反應性,在預測效果上優(yōu)于傳統(tǒng)的卵泡刺激素、黃體生成素及卵巢體積等[18]。竇卵泡數(shù)也是直觀且傳統(tǒng)的卵巢反應性預測指標。正常反應組的促性腺激素起始量高于低預后組,提示初期適量增加促性腺激素用量可能對預防卵巢低預后有一定幫助。

本研究的決策樹模型發(fā)現(xiàn):抗繆勒管激素是決策樹的根節(jié)點,與發(fā)生非預期低預后的關聯(lián)性最強;當患者抗繆勒管激素>3.1 ng/ml時,促性腺激素起始量≤150 U的患者低預后的發(fā)生率高于促性腺激素起始量>150 U的患者;當患者抗繆勒管激素≤2.2 ng/ml時,促性腺激素總量≤2 450 U的患者發(fā)生低預后的風險增加;次一級影響因素為竇卵泡數(shù)、促性腺激素起始量、促性腺激素總量。這個界定值與既往研究[19-20]相似。對于抗繆勒管激素較高的患者,適當增加促性腺激素起始量有助于降低卵巢低預后風險;而對于抗繆勒管激素較低的患者,則應適當增加促性腺激素總量來預防卵巢低預后的發(fā)生。有研究表明,患者體質(zhì)量指數(shù)對于助孕結(jié)局有著重要影響[21]。從決策樹可以看出,對于抗繆勒管激素>3.1 ng/ml且促性腺激素起始量≤150 U的患者,當其體質(zhì)量指數(shù)>24.2 kg/m2時,卵巢低預后的發(fā)生率升高(P<0.05)。對于該類人群,建議減重以助于預防卵巢低預后的發(fā)生。

綜上所述,決策樹模型能夠有效對患者進行分類,判斷不同因素對患者的影響程度,具有較高的準確性,對臨床決策具有一定的參考價值。