城市商圈周邊的老舊住區“內生長”更新路徑

來源 唐燕 安珺 宿佳境 韓雨 鄭舒文 姚雨昕

摘 要

隨著中國的城市化建設發展進入存量開發階段,以調整城市內部功能結構、盤活優化存量空間為目標的城市更新成為城市發展的新常態。自上而下式的外向型擴張與盲目商業開發給城市發展和管理帶來了粗放、低效等諸多問題。本文以位于南京新街口商圈周邊的老舊住區為研究對象,提出基于產權、用地、人群等要素相互協調的“內生長”更新模式,通過彈性劃分產權、協調利益分配、挖掘內部資源、盤活存量空間、多元主體參與等途徑,創造激發社區內部活力的老舊住區更新路徑。

關鍵詞:城市更新;內生長;南京;新街口

1 研究背景

在1978 年到2018 年的40 年間,中國城市人口占比從17.92% 增加至58.52%,年均提升約1.4 個百分點[1]。以擴張型商圈建設為代表的城市開發模式雖然快速高效,但也造成了周邊地塊破碎產權、主體混雜、大型商業地產擠壓居民空間、低效用地影響城市空間品質和景觀風貌等問題。隨著當前城市發展逐漸步入以城市更新為主的存量開發階段,商圈周邊的老舊社區成為城市更新的重要對象。

城市大型商圈周邊的老舊住區發展面臨3個典型難題:首先,就內部空間而言,此類社區在建立之初普遍采取高密度建設方式,公共空間環境質量低,且受到私搭亂建等違章行為的擠壓,難以滿足居民活動的空間需求;其次,就住區外部而言,由于傳統商圈開發年份早,周邊往往存在建筑破舊、產業凋敝、人口多樣、產權分區破碎等復雜局面,如何整合現有資源并引入新業態,實現住區與城市商業功能的融合銜接是老舊住區煥活并實現持續性發展的關鍵;再次,由于我國老舊住區更新的資金來源以政府財政撥款為主,商圈企業參與周邊社區更新的盈利模式作用有限,改造資金來源與后續運維成為此類更新的常見困境。

以上難點表明,商圈作為外部資源難以煥活周邊老舊住區的內部動力,傳統的商圈開發模式無法滿足周邊老舊住區的空間提質增效、精細化治理與可持續化發展的需求。鑒于此,本文以南京新街口周邊的老舊住區為研究對象,從產權、空間與人群的角度探討如何通過“內生長”模式實現片區有機更新的具體路徑。研究表明,自下而上的“內生長”更新模式在彈性協調產權邊界與利益分配、挖掘內部資源、盤活存量空間、促進多元主體參與、激發內部活力等方面具有優勢,可為促進空間治理轉型和實現城市高質量發展做出貢獻。

2“內生長”的理念辨析

2.1“內生長”的概念界定

內生長(endogenous development)概念起源于20 世紀60 年代末,由日本社會學家鶴見和子提出,并將城市現代化演進過程界定為“外向”與“內向”兩類[2]。相對于“外生長”(exogenousdevelopment)依賴于政府資金投入與追求經濟迅猛增長的發展模式,內生長強調對生態與文化進行保護,關注建立良好的社區秩序與可持續的發展模式。瑞典Dag Hammarskj?ld 財團在聯合國經濟大會上發表的報告《世界的未來》中,亦提出了區別于外生長發展的“內生發展”模式,認為以個人的解放與人類的全面進步為目標的社會發展需要由社會內部推動實現[3]。

20 世紀80 年代開始,更多領域的學者探索了內生長發展的內涵與模式。日本學者西川潤在強調社區產業關聯的同時,強調居民與生態系統間的聯系[4]。宮本憲一認為外生長模式會導致公共資源大量浪費,導致以居民為主體的生態保護與公害預防計劃被擱置[5]。鶴見和子將“內生長發展模式”定義為“不同地區的居民和集團遵循生態系統、文化傳統,參照外來的知識、技術、制度,自覺地尋求發展途徑,創造理想的社會形態及養成人們自覺的生活方式”,并強調區域發展應當是居民積極主動參與經濟活動的結果,而非政府強制使然[6]。重森曉的研究表明,越是落后的區域越多嘗試外生長發展模式,盡管這在發展初期可能帶來區域就業機會的增加,但隨著時間增長則很難達到預期的發展效果[7]。基于上述觀點,內生長發展模式理論在20 世紀90 年代后逐步成型。守友裕一綜合多學科理論研究,總結出內生長模式的4 點內涵:①不依賴區域外企業,而是根據社區居民的創意和努力謀求社區發展;②經濟發展的重點在供求關系上,盡可能在區域內謀求經濟增長空間,追求穩定而可持續的經濟增長;③提高個體經營能力,進而提升區域競爭力;④建立全民參與制度[8]。

以上觀點推動下的內生長概念在規劃實踐方面產生了積極的指導作用。例如,費雷德曼提出城市發展需要基于內部資源動力而非外部競爭[9];張環宙在對浙江浦江仙華山村的規劃研究中,將內生長模式應用在鄉村旅游規劃中,提出應建立能夠體現當地人意志,有權干預、決策地區發展的基層組織[10]。內生長式發展模式也成為聯合國及一些國際組織(如歐盟的LEADER、美國福特基金會等)援助項目的主要標準之一,強調通過基層(grass-roots)自下而上地解決城鄉發展問題[11-12]。

2.2“內生長”的模式總結

現階段,我國的城市更新實踐大多基于“外生長”,即以自上而下的政策與機制推動,依靠政府機構或商業組織的外部投入對現有建筑進行重建或改造,為老舊片區增加新的功能與業態并滿足更新的收支平衡的方式。這種偏好大拆大改的更新模式雖然見效快,但經濟與環境成本高昂,還可能會造成歷史文化破壞,也難以有效解決老舊住區等存量空間的更新需求。以上問題表明,城市更新不應僅考慮建筑外觀與環境品質的空間再造,也不能僅依賴商業行為或公共功能等外部資源引入的單一模式。

“內生長”發展模式的特征包括本地居民作為開發主體, 培育區域內發展能力, 維護生態自然和諧, 保護文化多元性與獨立性, 建立以居民為主體的決策性基層組織等。本文提出商圈周邊的老舊住區更新應遵循“內生長式發展”理念,建立一種內生的、可持續的、符合本地居民意愿的城市存量型更新模式,即培養區域內部的生長能力, 維護當地生態系統和文化傳統, 以當地人為開發主體和建立長效的基層決策組織。城市商圈周邊的老舊住區“內生”更新,可充分發揮其區位優勢和多元主體特征,以“產權—用地—人群”為切入點,靈活優化產權地塊,織補破碎的用地空間邊界,充分調動社區多方人群的積極性。

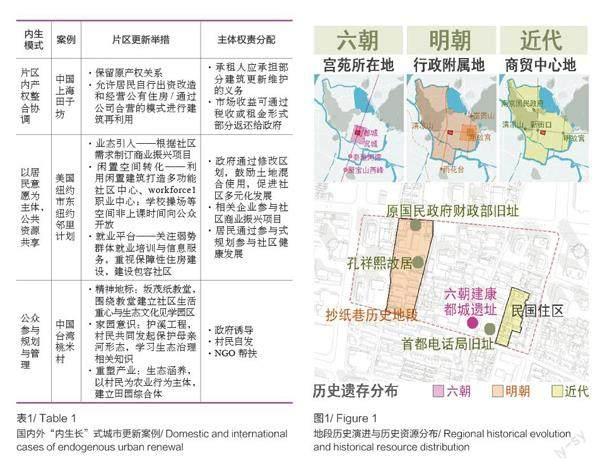

2.3“內生長”式更新案例

基于內生長模式的老舊社區更新在國內外已有實踐經驗積累,如上海田子坊[13]、美國紐約市“東紐約鄰里計劃”[14] 及臺灣桃米村[15]等(表1),這些社區以可持續發展為目標,通過協調產權關系、整合消極空間、活化閑置資源、推動公眾參與、建立基層管理組織等更新策略,實現多方主體的良性互動,建設以居民為主體的可持續社區。

3 南京新街口商圈周邊的老舊住區特征

本研究關注的老舊住區位于南京市中心新街口商圈東南部,占地面積19.9 公頃。該地段地處南京主城中心繁華地帶,在六朝時期曾為宮苑所在地,留有六朝建康都城遺址;近代成為商貿中心地,留有原國民政府財政部舊址、孔祥熙故居、首都電話局舊址和民國時建的聯排住區(圖1)。但場地東側的老舊居住區與毗鄰的新街口商業區產生了鮮明的反差,地段內部現狀具有多樣的空間形態類型和碎片化的城市肌理,其中大多數建筑建于20 世紀70—90 年代,居住標準較低且設施老舊,公共空間缺乏。新街口是南京市傳統商圈,隨著不斷擴張和業態增加,商業活動逐漸滲入周邊社區,給住區造成交通擁堵、業態競爭壓力大、外來人口涌入等消極影響。受到以上內部與外部因素制約,該地段目前缺乏更新動力,主要表現在產權(“權”)、空間(“地”)、人群(“人”)3 個方面。

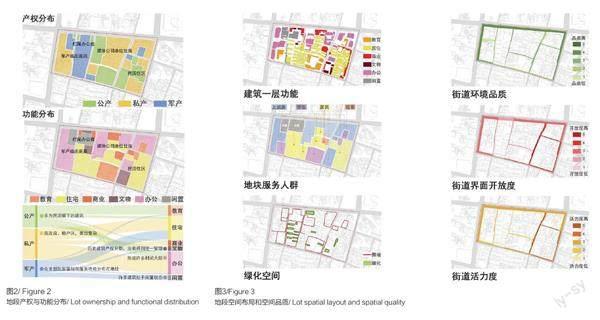

3.1 產權割據

目前,地段內部的產權割據造成各類資源難以達成統籌利用。本研究調查結果顯示,地段內包括軍產(5 個產權單元,3.6 公頃)、私產(84 個產權單元,8.2 公頃)和公產(13 個產權單元,4.8 公頃)共計102 個產權單元,且與用地功能具有復雜的對應關系(圖2)。受軍事用地不可用于開發經營的政策影響,地段內的軍產用地存在辦公樓爛尾、臨街底商關停、街道界面封閉的現狀;私產多為媒體公司單位的房改房和棚戶區,存在私搭亂建、公共空間被停車占據的現象;公產主要包括學校、國企,以及現為直管公房的民國住區。民國住區多為二層聯排別墅建筑,以房間為單位出租,居住面積狹小,公共空間被占用。綜上,地段在產權割據的困境下,難以做整體開發,只能通過單個地塊漸進式的更新方式逐步改善居住條件。如果單靠政府投入,社區更新只能改善公房外部空間條件,無法根本解決在地的居住品質問題,可持續性也較差。

3.2 用地緊張

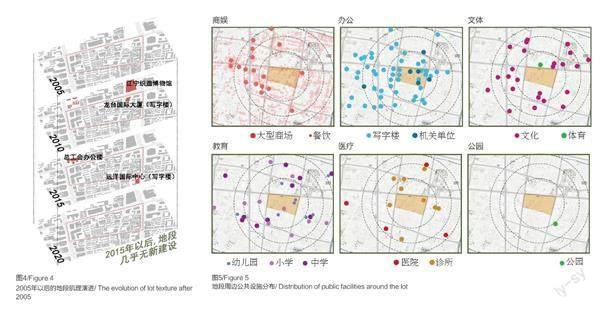

商圈周邊的老舊住區的空間難題主要體現在內部用地緊張、閑置空間利用低效、地段內部與外部空間無法聯通。由2005 年—2020 年的地段肌理演進分析可知,地段作為大型商圈的外沿,建筑密度高且建設量已達到飽和,內部用地已無明顯變化(圖3)。地段內的多處歷史遺址目前位于封閉住區或單位內,尚未實現有效的開放展示,造成歷史文化資源處于閑置的窘況。由地段內部及周邊POI 分布可知,住區周邊商娛、辦公、文體、教育、醫療等資源充足,但公園與綠地空間匱乏(圖4)。通過比對臨街層功能、服務人群、現存綠化空間、街道環境品質、街道界面開放度、街道活力度等多項指標,可發現地段外部西側、北側和東側三面均開放性較強,但內部街巷寬的開放度和活力較低(圖5)。 這是由于該地段的綠化空間多分布在封閉社區和單位內部,既無法形成貫連住區內部的公共空間網絡,更難以實現其內部與外部公共空間的聯通。

3.3 人口復雜

大型商圈周邊的老舊住區往往面臨人口復雜、流動人口多、居民生活滿意度低的問題。集商貿于一體的新街口經過不同時期的城市建設,形成了復雜的人群構成,而商圈巨大的客流量和租房需求亦加劇了社區內部居民與外部周邊商業辦公人員之間的沖突(圖6)。地段相關人群可大致歸納為社區居民(包括直管公房居民、無產權的宿舍職工家屬、商品房居民、軍屬單位大院居民等)、辦公人員(包括國家機關單位職員、私企員工、個體創業者等)和商業人群(包括商業服務人員、銷售人員、個體經營者、非正式流動攤位等)。以上3 類人群活動的時空交疊帶來交通系統壓力,使得緊缺的公共空間更為擁擠,容易造成人群間的沖突矛盾。研究團隊對社區居民(n=47)的問卷調查顯示,受訪者對便捷性、安全性、文化性的滿意度分別77.4%、51.8%和33.3%,而對舒適性的滿意度僅為22.2%(圖7)。這表明,居民的舒適度不僅僅基于生活便捷性,還取決于住區的社會屬性與歸屬感。因此,如何基于復雜人群協調多元主體的需求,激發住區內部的社會活力,是商圈周邊老舊住區更新的難題。

4 權—地—人視角下的住區更新策略

4.1 內部產權地塊重組

產權歸屬是社區內生長的根本動力,因此可從協調產權關系入手,利用公產等易改造地塊促發更新行動,彌補公服短板并引導私有空間合理讓渡,通過多種模式對產權地塊重新組合并合理改造。在實施層面上,可建立從觸媒地塊開發到私有產權讓渡,再到公共空間構建的全生命周期地塊更新機制(圖8)。首先,通過評估更新地塊的開發難易程度,選擇便于進行產權重組和具有較大開發潛力的公共產權地塊作為更新觸媒;其次,以此產生相關收益并反哺周邊社區,進而推動社區私有產權的讓渡,帶動社區自主更新;再次,社區更新所產生的效益可進一步反哺周邊區域,推動其他私有產權重組,最終形成完整連續的公共空間體系,實現整體效益最大化。在地塊更新周期完成后,空間改造收益還能繼續反哺周邊區域,觸發新一輪更新周期。

研究歸納出該地段內部的4 類典型空間以及相應的產權重組模式,包括消極的公共界面、閑置或低效建筑、待開放的歷史遺跡和未來公共空間用地。社區地塊可根據產權主體和使用功能進一步細分:依產權主體可分為軍產、公產和私產;依使用功能可分為居住、商業、辦公、古跡、教育和閑置。對應不同的產權地塊,更新方案提出產權讓渡、委托管理、產權置換3 類調整方式(圖9):①產權讓渡主要適用于公產與部分私產地塊,指通過協商和適當補償使原產權人自愿轉讓部分或全部產權,產權主體和使用主體在此過程中都發生了改變;②委托管理主要適用于地段中的軍產地塊,指產權人將產權租賃或委托第三方經營管理,使用主體發生了改變但產權主體不變;③產權置換主要適用于私產中的居住地塊,指通過異地補償面積使原產權人外遷,在此過程中產權主體和使用主體都發生了改變。

基于產權重組的空間設計手法因節點而異,可分為4 類(圖10)。

以孔祥熙故居和軍產用地為代表的閑置片區完整轉讓方式。通過完整轉讓地塊產權,對歷史建筑進行整體改造并向公眾開放,成為地段內部新的公共空間節點。例如,地段北部留存有一棟未完工的閑置大樓屬于軍產,未來可將其改造成一處包含商業、活動、辦公、青年公寓的多功能服務中心,以彌補地塊公服設施缺乏的短板。

以民國住區為代表的部分轉讓方式,可對部分歷史建筑進行改造,賦予公共文化屬性,以達到展示歷史資源,激活周邊地區活力的目的。

以首都電話局和廣播公司為代表的外部空間共享方式,可將部分外部空間作為公共區域共享,疏通內部交通,改善了地段內環境品質。

以辦公片區和居住區為代表紅線后退方式,即通過調整紅線來構建完整的公共空間體系。

4.2 空間讓渡與資源共享

空間資源視角下的內生長可基于“自有資源讓渡—公共效益反哺”的模式,對社區內部空間進行優化提升,并實現社區內外部的資源共享(圖13)。“自有資源讓渡”指將使用效率低下的社區內部空間資源主動讓渡,使其更好地服務于城市整體公共空間或公共服務體系。一方面,可將街道空間、檐下灰空間、建筑退線空間、屋頂空間等機會空間整合作為城市公共空間整體設計;另一方面,可通過優勢資源互補,實現停車、公共服務等資源在鄰近地塊共享使用和共同獲益。“公共效益反哺”指通過社區資源與城市資源的良性互動,社區可從公共效益中獲益,激發資源內生長的動力。例如,可通過局部騰退和面積補償來提升城市開放空間質量和文化風貌,賦予社區內部更多的開放空間;亦可通過鄰近社區的公共服務資源共享,利用更少的土地面積獲得更好的服務效果,促進社區間的互動。

基于“自有資源讓渡—公共效益反哺”模式,設計方案旨在對如下3 方面的用地空間進行規劃控制與資源共享。

開放空間:對現有開放空間進行梳理整合,實現融合住區外部開放空間的整體設計,形成貫通住區內外的開放空間體系,并在部分節點處進行精細化處理以適應居民活動需求(圖14)。例如,通過設置社區內部中央綠道和線性文化展覽走廊構建連貫的慢性步道體系,并引入路側空間、露臺空間、下沉廣場來聯通外部空間,形成功能多元、氛圍活躍的城市界面。

機會空間:對地段閑置文物歷史空間進行保護性改造,通過騰退、改造、翻新為社區內部提供活動空間,并形成可改善商圈周邊風貌的文化展示空間(圖15)。例如,方案提出對孔祥熙故居、國民政府財政部舊址等建筑進行保護性改造更新,設置歷史文化長廊用于特色文化展示;在尊重原有建筑尺度和形式的基礎上,將老舊歷史建筑改建為社區中心,利用存量建筑的露臺空間創造休憩場所。

服務空間:通過引入新的公共服務資源,增強社區與外部周邊的交流互動(圖16)。例如,可利用住區與商圈在停車需求的時空交錯開發B2C 模式的共享停車服務,并通過經營老年社區餐廳、兒童活動室等公共服務資源,在提升居民的社區歸屬感的同時實現社區內外公共服務空間共享。

4.3 多元人群主體權利協調

人群視角的內生長模式旨在協調居民、上班族、學生與商戶等多元主體的權益,打造共享、共建、共營的社區。改造嘗試通過權衡不同人群的需求,增加活動場所的功能彈性,提升其承載多樣活動的可能性,從而促進人群的互動交流并激活社區內部的社會活力;通過構建社區民主協商制度模式,使社區成員成為公共空間的使用者、供給者和運營者,提升社區內部自主組織能力(圖16)。針對居民重塑社區文化的需求,設計需要提供軍產住區、私有住宅和公房等不同社區居民的共享空間,滿足不同人群的活動需求,開展豐富的社團活動來增強社區參與,提升居民歸屬感(圖17)。例如,可通過社區花園和游憩場所為老年與兒童群體提供趣味活動空間,亦可通過社區文化客廳為居民及大學生等青年群體提供展示交流的舞臺。上述社區共享空間將由居委會和居民志愿者聯合運營,空間活動功能由居民投票決定,建設維護工作由居民自愿認領,實現社區居民的參與式治理。

針對上班族群體,可通過開發多行業交流的眾創空間,塑造在地職住一體化的創意社區來提升辦公環境品質,增加辦公服務配套設施,促進商圈與社區人群的交流(圖17)。辦公大廈間的創意街巷可供大型單位、中型企業、小微型工作室進行跨行業交流和舉辦聯合會展活動,眾創空間也為創客們提供了靈活租用的低成本創業基地。針對商戶提升業態活力,增加業態豐富度的需求,設計目標是鼓勵流動經營與非正式經濟,恢復社區商業的煙火氣(圖17)。 綜合商業和街邊門店采用潮汐業態運營模式,為不同時段的人群活動提供場地空間。設計試圖提供周末集市等彈性使用的空間,鼓勵居民和大學生等在此開展活動,增強商圈企業和社區的互動。綜上,設計通過塑造豐富的社區活動、辦公活動和商業活動場所,實現了公共空間全時與全齡共享,滿足多元主體的需求。共享的活力社區空間中體現了嶄新的場所精神,也體現了淮海路社區的包容性和多元性。

在制度模式層面,方案建議從建構社區內部共建共營的更新機制出發,通過民主協商聯動內部多元主體,推行公眾參與的社區運維,從而實現社區活力內生長。社區居委會將在社區成員中征集需求并梳理議題,由成員民主協商達成共識,投票決定議題結果,并由居民代表和社會組織等社區領袖督查工作以保質保量,在實施后還會總結評議群眾對社區工作的滿意度,從而形成一個充分分配落實權責的閉合利益鏈條(圖18)。

5 結 語

城市商圈周邊的老舊住區作為典型的存量空間,具有產權情況復雜、用地空間緊張、使用主體多元等共性特征,其更新過程具有鮮明的特點和挑戰。當傳統商圈開發模式無法滿足空間提質增效、精細化治理與可持續化發展需求時,周邊的老舊住區需要探索一種新的更新模式煥活內部動力,聯通內外資源。本文闡述了一種基于“內生長”理念的更新模式,通過彈性協調產權邊界整合空間要素,挖掘內部自有資源實現與公共利益互補,促進多元主體參與規劃,以更有效地激發老舊住區的內部活力,實現存量空間的改造復興。該更新模式可在更廣泛的社會經濟環境中實施,對城市商圈周邊老舊住區的整體轉型提升具有指導意義。

參考文獻

References

[1] 王志鋒, 張維凡, 朱中華. 中國城鎮化70 年: 基于

地方政府治理視角的回顧和展望[M]. 北京: 中國城市

年鑒社, 2020:758-760.

[2] 鶴見和子. 內発的発展の理論をめぐって[J]. 社

會·経済システム,1991(10):1-11.

[3] NERFIN M.Another Development.Approaches and

Strategies[M].Uppsala:Dag Hammarskj ld Foundation,

1977.

[4] 西川潤. 內発的発展論の起源と今日的意義[M].

東京: 東京大學出版會, 1989.

[5] 宮本憲一. 環境經濟學[M]. 樸玉, 譯. 北京: 生活·讀

書·新知三聯書店, 2004.

[6] 鶴見和子, 川天侃. 內發的發展論[M]. 東京: 東京

大學出版社, 1989.

[7] 重森曉. 現代地方自治の財政理論[M]. 柬京: 有

斐閣, 1988.

[8] 守友裕一. 內発的発展の道[M]. 東京: 農山漁村

文化協會, 1991.

[9] FRIEDMANN J. 規劃全球城市: 內生式發展模式

[J]. 城市規劃匯刊. 2004 (4): 3-7.

[10] 張環宙, 周永廣, 魏蕙雅, 等. 基于行動者網絡理

論的鄉村旅游內生式發展的實證研究:以浙江浦江仙

華山村為例[J]. 旅游學刊, 2008(2):65-71.

[11] European Commission. The LEADER Approach:

a basic guide[R]. Luxembourg: Office for Official

Publications of the European Commission,2006.

[12] CHIAPPETTA M. The Ford Foundation at

Work: Philanthropic Choices, Methods, and Styles[J].

Comparative Education Review, 1981, 25(3):11-17.

[13] 周詳, 成玉寧. 產權制度與土地性質改造過程中

上海里弄街區城市功能再定位的思考[J]. 城市發展研

究, 2019, 26(5):63-72.

[14] 凌云. 社區更新中的可持續發展策略研究: 以美

國紐約為例[J]. 建筑與文化, 2021(6):58-59.

[15] 李聞文, 郭衛宏. 臺灣生態旅游型鄉村建設對大

陸的啟示[J]. 山西建筑, 2020,46(1):21-23