清代民國綏遠(yuǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化的時(shí)空變革

樊如森 李艷焱

(復(fù)旦大學(xué)歷史地理研究中心,上海 200433)

對(duì)地域經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)演變過程的時(shí)空分析是歷史經(jīng)濟(jì)地理學(xué)研究的核心內(nèi)容,產(chǎn)業(yè)與市場結(jié)構(gòu)的多元化與工業(yè)化變革,又是近代世界和中國北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心線索。(1)樊如森: 《新時(shí)期的中國歷史經(jīng)濟(jì)地理學(xué)研究》,《人文雜志》2018年第8期; 樊如森: 《中國北方近代經(jīng)濟(jì)的市場化與空間差異》,《江西社會(huì)科學(xué)》2015年第2期。具體到綏遠(yuǎn)地區(qū),學(xué)界雖早有相關(guān)成果,但卻并不系統(tǒng)、深入。

綏遠(yuǎn)地區(qū)位于中國北方干旱與半干旱、邊塞與內(nèi)地、游牧與農(nóng)耕等自然與人文景觀過渡地帶,是各學(xué)科競相探索的學(xué)術(shù)熱土。有關(guān)該區(qū)域清代民國時(shí)期經(jīng)濟(jì)開發(fā)的研究,包括沈斌華對(duì)內(nèi)蒙古地區(qū)自石器時(shí)代至中華人民共和國成立前多個(gè)牧、農(nóng)、工、商業(yè)片段和城市簡史的梳理(2)沈斌華: 《內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)發(fā)展史札記》,內(nèi)蒙古人民出版社1983年版。;盧明輝、劉衍坤復(fù)原了明代末期到20世紀(jì)50年代活躍于中原農(nóng)耕區(qū)和蒙古游牧區(qū)的旅蒙商行幫組織、經(jīng)管方式、金融錢莊、對(duì)俄貿(mào)易等商貿(mào)變遷歷程(3)盧明輝、劉衍坤: 《旅蒙商——17至20世紀(jì)中原與蒙古地區(qū)的貿(mào)易關(guān)系》,中國商業(yè)出版社1995年版。;黃麗生運(yùn)用大量典籍爬梳了元末到清末歸綏地區(qū)蒙漢兩族的社會(huì)經(jīng)濟(jì)樣貌,即從游牧到定居、對(duì)立到交往、軍事征略到城市貿(mào)易的漫長變革(4)黃麗生: 《由軍事征掠到城市貿(mào)易: 內(nèi)蒙古歸綏地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)變遷(14世紀(jì)中至20世紀(jì)初)》,臺(tái)灣師范大學(xué)歷史研究所,1995年。;烏日陶克套胡運(yùn)用豐富的蒙古文文獻(xiàn)分析了當(dāng)?shù)赜文两?jīng)濟(jì)發(fā)展的自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)特征、社會(huì)組織、農(nóng)牧關(guān)系與演變過程(5)烏日陶克套胡: 《蒙古族游牧經(jīng)濟(jì)及其變遷》,中央民族大學(xué)出版社2006年版。;王衛(wèi)東從內(nèi)地移民和人口變遷的視角考察了清代民國時(shí)期綏遠(yuǎn)的農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和人口民族結(jié)構(gòu),特別是政區(qū)由蒙旗到廳縣的時(shí)空演進(jìn)過程(6)王衛(wèi)東: 《融會(huì)與構(gòu)建: 1648—1937年綏遠(yuǎn)地區(qū)移民與社會(huì)變遷研究》, 華東師范大學(xué)出版社2007年版。;樊如森從“港口—腹地”視角,運(yùn)用海關(guān)文獻(xiàn),解剖了蒙古高原由傳統(tǒng)牧業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)向市場化工業(yè)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型過程(7)吳松弟主編,樊如森著: 《中國近代經(jīng)濟(jì)地理》第7卷《華北與蒙古高原近代經(jīng)濟(jì)地理》,華東師范大學(xué)出版社2015年版。。此外,色音(8)色音: 《從牧民到農(nóng)民——蒙地開墾后蒙漢經(jīng)濟(jì)文化的沖突與交融》,《傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代化》1996年第2期。、王建革(9)王建革: 《農(nóng)業(yè)滲透與近代蒙古草原游牧業(yè)的變化》,《中國經(jīng)濟(jì)史研究》2002年第2期。和樊如森(10)樊如森: 《清代民國的漢人蒙古化與蒙古人漢化》,《民俗研究》2013年第5期。等還對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧、民族關(guān)系演變做過具體剖析。

這些學(xué)術(shù)積淀意義重大,但對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化變革這一區(qū)域經(jīng)濟(jì)地理核心問題未有深入,即清代中期以降農(nóng)、工、商、交等非本地原生產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)卦文翗I(yè)的滲透、疊加與變革到20世紀(jì)30年代初步整合成新的多元化地域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的時(shí)空進(jìn)程。各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史機(jī)遇、社會(huì)分工、資源稟賦、產(chǎn)業(yè)政策等不同,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的產(chǎn)業(yè)門類、時(shí)間先后和比例關(guān)系等也有所差異。綏遠(yuǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變遷也非短暫淺層的偶發(fā)事件,而是清中期至民國后期經(jīng)過漫長的時(shí)空演變和比例關(guān)系調(diào)整的片段性量變,整合成現(xiàn)代性多元化地域經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),初步完成了全局性質(zhì)變。此后,中國各地區(qū)各類型區(qū)域由單一到多元產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí),都使資源配置有所優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)效能提升。(11)張平: 《論中國三大區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異》,《經(jīng)濟(jì)評(píng)論》2007年第5期;胡迺武: 《三次產(chǎn)業(yè)演進(jìn)規(guī)律與我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)》,《經(jīng)濟(jì)縱橫》2017年第6期。所以,對(duì)綏遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化進(jìn)程進(jìn)行長時(shí)段、系統(tǒng)化探索,既能豐富該區(qū)域歷史經(jīng)濟(jì)地理的學(xué)術(shù)成果,也可為整體考察西北牧區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革,提供基于實(shí)證研究的典型個(gè)案。

本文探討的綏遠(yuǎn)地區(qū),得名于清代設(shè)立的綏遠(yuǎn)將軍轄區(qū)。1928年綏遠(yuǎn)建省后到抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)前,轄烏蘭察布盟6旗、伊克昭盟7旗、土默特左右2旗、察哈爾右翼4旗、由原撫民廳升置的16縣、2設(shè)治局。(12)鄭寶恒: 《民國時(shí)期政區(qū)沿革》,湖北教育出版社2000年版,第498—503頁。其行政建制的沿革,既是當(dāng)?shù)卣^(qū)地理的核心內(nèi)容,也是農(nóng)牧和漢蒙關(guān)系時(shí)空變遷的表現(xiàn)形式。

一、 綏遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)業(yè)拓展與牧業(yè)衰退

受自然降水條件和民族分布狀態(tài)影響,縱貫陰山南北的綏遠(yuǎn)地區(qū)雖在漢、唐、宋、元、明各代都有內(nèi)地政府組織規(guī)模不等的墾殖農(nóng)業(yè),但直到明末還以牧業(yè)為主,甚至南部“伊克昭盟的農(nóng)業(yè)都是在清初以后發(fā)展起來的”(13)王龍耿: 《我區(qū)以牧為主是歷史的必然——評(píng)鄂爾多斯歷史上農(nóng)業(yè)的興衰》,《內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)》1980年第3期。。所以至少到清前期,綏遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍以單一的游牧業(yè)為主導(dǎo)。

(一) 清朝前期綏遠(yuǎn)牛羊遍野的游牧產(chǎn)業(yè)景觀

清朝前期,中央政府在內(nèi)、外蒙古地區(qū)劃分牧地,設(shè)旗編佐,嚴(yán)格禁止跨旗遷徙和游牧,結(jié)束了此前蒙古人同族遠(yuǎn)距離游牧的做法,把游牧業(yè)發(fā)展限制在本旗內(nèi)。時(shí)人改進(jìn)牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理方法,在牧區(qū)打井、搭棚、筑圈,保護(hù)牧草,貯備秣草和飼料,建立冬營地,使整個(gè)蒙古草原的畜牧業(yè)繼續(xù)發(fā)展。(14)盧明輝: 《清代蒙古史》,天津古籍出版社1990年版,第113頁。例如,外札薩克蒙古的牧民依然“氈房為家,游牧為業(yè),分布散處,人戶殷繁,牲畜遍滿山谷。富者駝馬以千計(jì),牛羊以萬計(jì),即赤貧之家,亦有羊數(shù)十只以為糊口之資。冬則食肉,夏則食乳,以牛羊馬乳為酒,以糞代薪。……至日用諸物,均向商民以牲畜皮張易換”(15)《烏里雅蘇臺(tái)志略》,《中國方志叢書·塞北地方》蒙古第39號(hào),成文出版社1968年版,第66—67頁。。內(nèi)札薩克蒙古的牧業(yè)經(jīng)濟(jì)也得到恢復(fù)和發(fā)展。最晚至清代中期,這里“駝、馬、牛、羊遍滿山谷,在口外草地行走七八天,沿途牲畜絡(luò)繹不絕”(16)金海等: 《清代蒙古志》,內(nèi)蒙古人民出版社2009年版,第291頁。。綏遠(yuǎn)北部烏蘭察布盟的四子部落,凡“山澗有水之地,蒙古零星而處”,河流所經(jīng)的平地則“沿途蒙古居者絡(luò)繹”。綏遠(yuǎn)南部的伊克昭盟“各旗俱和睦如一體,無盜賊,駝馬牛羊,不必防守,生計(jì)周全,牲畜蕃盛,較它蒙古殷富”(17)〔清〕 張穆著,張正明、宋舉成點(diǎn)校: 《蒙古游牧記》卷五、卷六,山西人民出版社1991年版,第107、125頁。;到處是牛羊遍野的游牧產(chǎn)業(yè)景觀,“畜牧尋水草叢生之處,行以車為室,止以氈為庭,冬時(shí)傍山營窟,以御風(fēng)雪。遷易無定所,流雪清泉以解渴,畜肉馬酪以充饑,衣以獸皮,器以獸骨。男女日馳馬田獵,不知稼穡,以為養(yǎng)人有禽獸,養(yǎng)畜有芻薪,日用無匱,何事耕耘?”只有在“內(nèi)蒙古南部接近漢地處所,有漢蒙雜種,則從事耕稼,異于全土”(18)〔清〕 姚明輝: 《蒙古志》卷三《風(fēng)俗》,中國圖書公司1907年版,第81頁。。

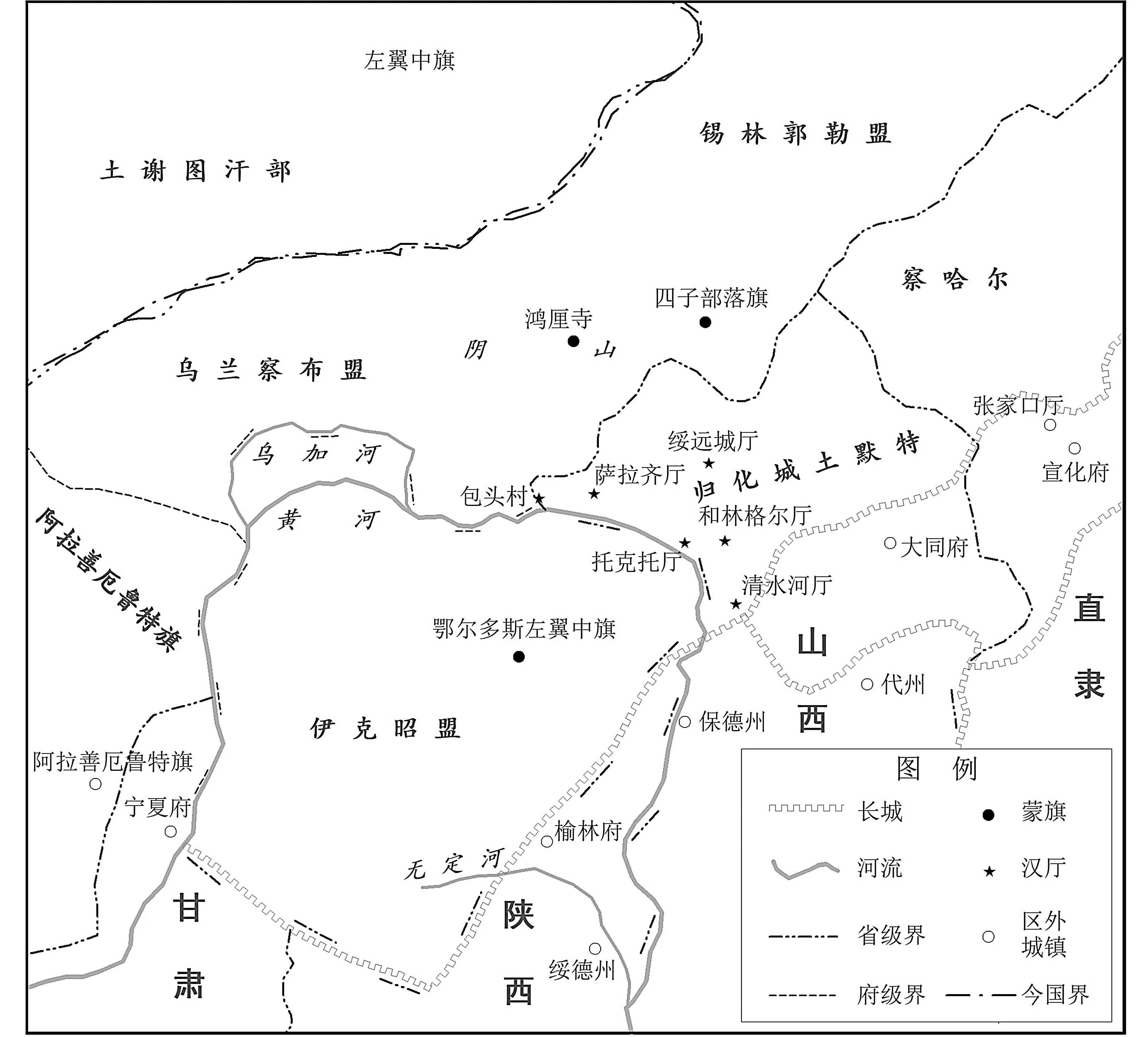

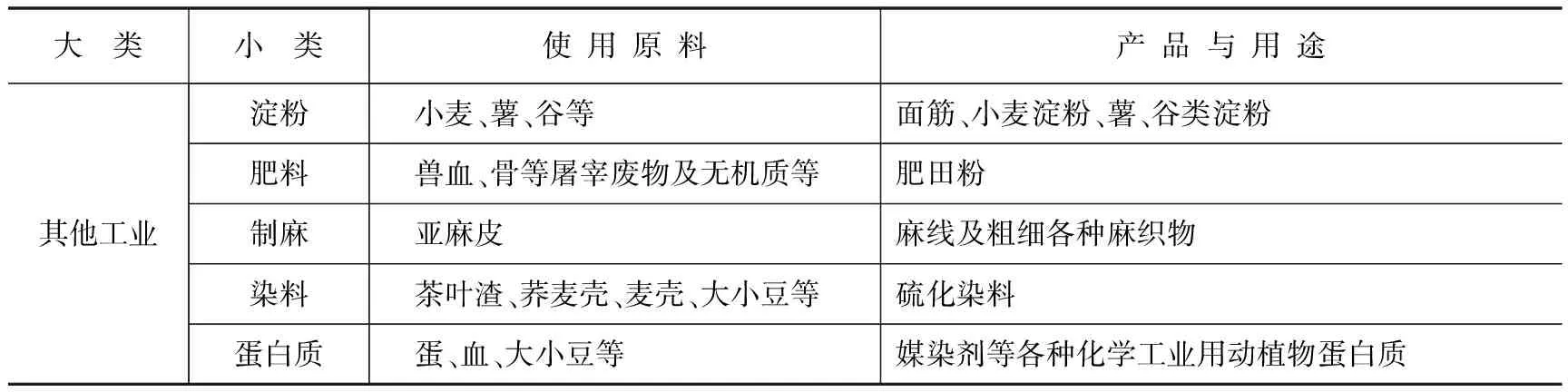

這種游牧為主、蒙漢雜處的產(chǎn)業(yè)景觀投射在行政建制層面,就體現(xiàn)為雍正元年(1723)、乾隆四年(1739)分別設(shè)立了歸化城、綏遠(yuǎn)城同知廳;乾隆二十五年(1760),分別設(shè)立了和林格爾、托克托、薩拉齊、清水河通判廳,它們都是牧區(qū)原有的蒙古盟旗建制(包括烏蘭察布盟6旗、伊克昭盟7旗、土默特2旗)之外新增設(shè)的署理漢人事務(wù)的行政管理機(jī)構(gòu)(圖1)。(19)綏遠(yuǎn)省政府編: 《綏遠(yuǎn)概況》第一編《總論》,綏遠(yuǎn)省政府1933年編印,第4—5頁。

(二) 清中期以降農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)在綏遠(yuǎn)的快速拓展

與明朝后期以長城為界與韃靼對(duì)峙的地緣政治格局不同,清朝入關(guān)前便收服了蒙古眾部,入關(guān)后又對(duì)準(zhǔn)噶爾部大肆征討,進(jìn)而把中國北部邊境推移至巴爾喀什湖、薩彥嶺、貝加爾湖、外興安嶺一線,徹底打破了橫亙于內(nèi)地農(nóng)耕和塞外游牧兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)之間的固有藩籬,使內(nèi)外人員、經(jīng)濟(jì)交流的政治環(huán)境、社會(huì)基礎(chǔ)大為改善,綏遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)也由此進(jìn)入新的發(fā)展階段。

綏遠(yuǎn)在清前期的農(nóng)業(yè)滲透以內(nèi)地農(nóng)民向塞外農(nóng)墾的方式緩慢進(jìn)行。清初,出于民族分化需要,長城沿線設(shè)置了很多查禁關(guān)卡,漢人“不得往口外開墾牧地”(20)〔清〕 昆岡、李鴻章等主修: 《欽定大清會(huì)典事例》卷一六六《戶部》,光緒二十五年本。;蒙古王公也被告誡“喀喇沁、土默特、敖漢、翁牛特等旗,除現(xiàn)存民人外,嗣后不得再行容留民人多墾地畝,及將地畝典給民人”(21)〔清〕 昆岡、李鴻章等主修: 《欽定大清會(huì)典事例》卷九七八。按: 引文中的民人,即漢族農(nóng)民。。然平準(zhǔn)戰(zhàn)爭的軍糧需求及農(nóng)牧過渡帶的過往慣性讓禁墾令打了折扣。康熙三十一年(1692)清廷便在土默特歸化城一帶屯田;三年后圈當(dāng)?shù)仄斓?34頃設(shè)十三糧莊,招徠農(nóng)民墾耕;雍正十三年(1735)放八處官墾地4萬頃;乾隆八年(1743)土默特牧地已不到原有的五分之一(22)肖瑞玲等: 《明清內(nèi)蒙古西部地區(qū)開發(fā)與土地沙化》,中華書局2006年版,第151頁。;乾隆三十年(1765)在豐鎮(zhèn)東北又放墾2.33萬頃;乾隆末年僅察哈爾右翼四旗升科地就達(dá)2.8萬頃(23)閆天靈: 《漢族移民與近代內(nèi)蒙古社會(huì)變遷研究》,民族出版社2004年版,第12、24頁。。在后套等地蒙古王公為獲取租金也把土地整租給承包商,再由他們分租給佃戶墾耕,“當(dāng)日租價(jià)低賤,出產(chǎn)富饒,蒙利漢租,漢利蒙地,開墾的事,遂與日俱進(jìn)”(24)蒙思明: 《河套農(nóng)墾水利開發(fā)的沿革》,《禹貢半月刊》1936年第6卷第5期,第46頁。。后來,僅王同春1人就主導(dǎo)開辟干渠5條,墾地1萬多頃。(25)顧頡剛: 《王同春開發(fā)河套記》,《禹貢半月刊》1935年第2卷第12期,第2—10頁。

圖1 1820年前后的綏遠(yuǎn)地理形勢(shì)示意資料來源: 底圖為譚其驤主編《中國歷史地圖集》第8冊(cè)《清時(shí)期》“清時(shí)期全圖一”,地圖出版社1982年版,第3—4頁。

到清后期,北部邊疆危機(jī)和內(nèi)地移民壓力同步激增,“移民實(shí)邊”成為當(dāng)務(wù)之急,草原開發(fā)政策也由禁轉(zhuǎn)放。光緒二十七年(1901),清廷任命貽谷為督辦伊克昭和烏蘭察布兩盟及察哈爾墾務(wù)大臣,成為綏遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展重大轉(zhuǎn)折點(diǎn),“西盟各旗報(bào)墾聯(lián)翩,大開渠工,辟地千里,墾務(wù)大興”;到1911年,綏遠(yuǎn)共墾地7 984 273畝。(26)寶玉: 《清末綏遠(yuǎn)墾務(wù)》,《內(nèi)蒙古史志資料選編·第一輯》下冊(cè),內(nèi)蒙古地方志編纂委員會(huì)總編室1985年編印,第33—38頁。進(jìn)入民國,官方繼續(xù)鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)發(fā)展,綏遠(yuǎn)墾務(wù)公所在1912—1915年間放墾了295 800畝。(27)寶玉、海棠: 《民國初年綏遠(yuǎn)墾務(wù)》,《內(nèi)蒙古史志資料選編·第二輯》,內(nèi)蒙古地方志編纂委員會(huì)總編室1985年編印,第289頁。1928年后,綏遠(yuǎn)省政府又設(shè)立綏遠(yuǎn)墾務(wù)總局,加強(qiáng)水利建設(shè),提高了農(nóng)田灌溉效率。

這一過程中,受漢人精細(xì)農(nóng)業(yè)影響,部分蒙古人除放牧外也兼營粗放農(nóng)業(yè)。“既播種,四出游牧,及秋乃歸。聽其自生自長”(28)徐珂編撰: 《清稗類鈔》第五冊(cè)《農(nóng)商類》,中華書局1984年版,第2272頁。;“到了秋天,就穗而結(jié)實(shí)了。他們又沒有特別的刈獲農(nóng)具,腰上只帶著一把小刀子,只有胡亂的割取了事”(29)賀揚(yáng)靈: 《察綏蒙民經(jīng)濟(jì)的解剖》,商務(wù)印書館1935年版,第30頁。。居住方面,他們有長期定居的蒙古包與土屋結(jié)合樣式的圓形或方形茅藁屋。(30)[日] 陸軍參謀本部編: 《蒙古地志》,國書刊行會(huì)1976年版,第67頁。在準(zhǔn)噶爾旗、達(dá)拉特旗,有不少的牧人變?yōu)檗r(nóng)人;再后來,不僅后套“竟看不到多少土著的蒙人了”,就連伊克昭盟南部“沿邊向北百余里或幾十里之內(nèi)都是農(nóng)耕之地”。(31)《伊克昭盟志》,內(nèi)蒙古圖書館編: 《內(nèi)蒙古歷史文獻(xiàn)叢書》之六,遠(yuǎn)方出版社2007年版,第324頁。

歷史文獻(xiàn)中空間信息相對(duì)缺乏,給綏遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)拓展的時(shí)空復(fù)原造成不便。趙松喬等曾通過放墾政策的時(shí)間變遷做了空間上的簡要梳理,進(jìn)而認(rèn)為“直到18世紀(jì)中葉,內(nèi)蒙古地區(qū)基本上仍是一片完整的天然牧場”。此后,清政府以借地養(yǎng)民名義允許少數(shù)漢族農(nóng)民“從晉北及陜北進(jìn)入平地泉行政區(qū)、伊盟東南部邊緣,并有部分漢農(nóng)到后套墾荒,自1778年這些地區(qū)劃歸山西省管轄后,‘雁行’的季節(jié)性移民為數(shù)更多”。1883年綏東豐寧押荒局設(shè)立,加快了平地泉周邊和伊克昭盟東南邊緣的開墾。1900年后清政府勒令在伊盟、河套及平地泉周邊大規(guī)模放墾。進(jìn)入民國時(shí)期農(nóng)墾進(jìn)一步發(fā)展,“綏遠(yuǎn)省1912—1949年所開墾的耕地,即約為整個(gè)清朝的4倍”。1931年后伊盟杭錦、鄂托克旗邊界的“桃力民”地區(qū),烏盟達(dá)爾罕、茂明安旗南部,烏拉特中、后旗的石哈河地區(qū),又成了新農(nóng)墾區(qū)。(32)趙松喬等編著: 《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)配置問題的初步研究》,科學(xué)出版社1958年版,第21—22頁。

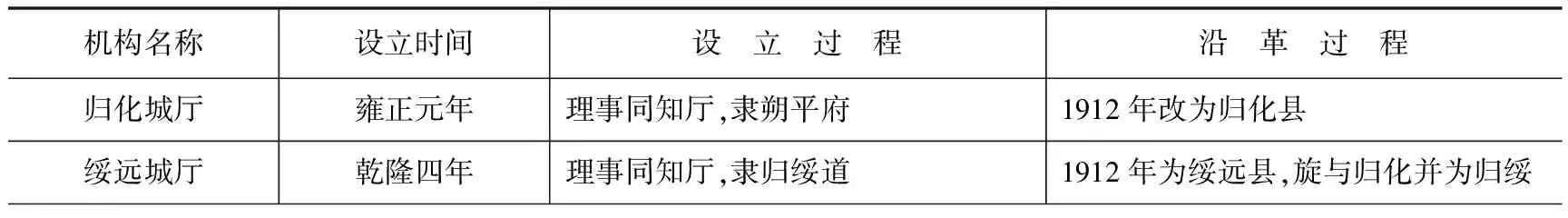

亦可借鑒譚其驤從行政區(qū)劃視角探析浙江農(nóng)業(yè)開發(fā)過程的成功案例(33)譚其驤: 《浙江省歷代行政區(qū)域——兼論浙江各地區(qū)的開發(fā)過程》,譚其驤: 《長水集(上)》,人民出版社1987年版,第398—416頁。,從綏遠(yuǎn)漢民管理機(jī)構(gòu)沿革印證其農(nóng)業(yè)開發(fā)的空間進(jìn)程(表1)。

表1 清代民國時(shí)期綏遠(yuǎn)地區(qū)漢民管理機(jī)構(gòu)的行政區(qū)劃沿革

續(xù)表

由表1可知,20世紀(jì)30年代綏遠(yuǎn)省的行政建制雖保留了原綏遠(yuǎn)建威將軍下轄的烏蘭察布盟6旗、伊克昭盟7旗、土默特左右2旗和原察哈爾都統(tǒng)下轄的察哈爾右翼4旗等盟旗建制,以繼續(xù)管轄綏遠(yuǎn)地區(qū)蒙古人的各項(xiàng)事務(wù);但也因漢族移民不斷增多,陸續(xù)新設(shè)疊加了署理漢人事務(wù)、由撫民廳升置的16縣和2設(shè)治局。這折射出漢人在綏遠(yuǎn)地理與社會(huì)空間對(duì)農(nóng)業(yè)、社會(huì)持續(xù)滲透。此前牧業(yè)發(fā)達(dá)的土默特2旗和察哈爾右翼4旗變成了“以農(nóng)為主,以牧為從”的“純農(nóng)區(qū)”,以“近河套各旗”為代表的伊克昭盟、以后套與陰山南北兩側(cè)為代表的烏蘭察布盟均呈現(xiàn)“半農(nóng)牧區(qū)”的混合經(jīng)濟(jì)形態(tài),而清代前期“純牧區(qū)的面影”則從綏遠(yuǎn)地區(qū)消失了(表2)。(34)賀揚(yáng)靈: 《察綏蒙民經(jīng)濟(jì)的解剖》,第27頁。

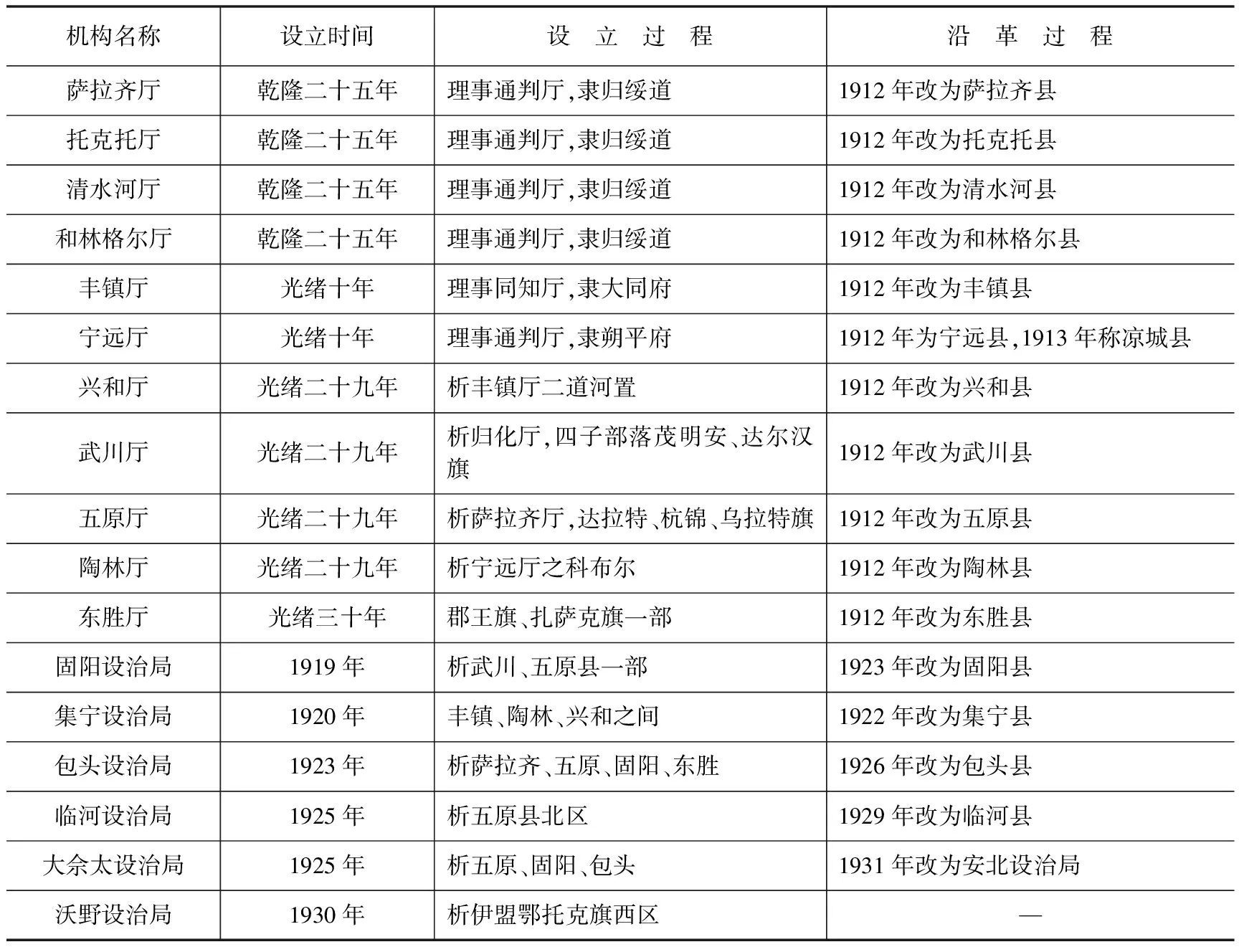

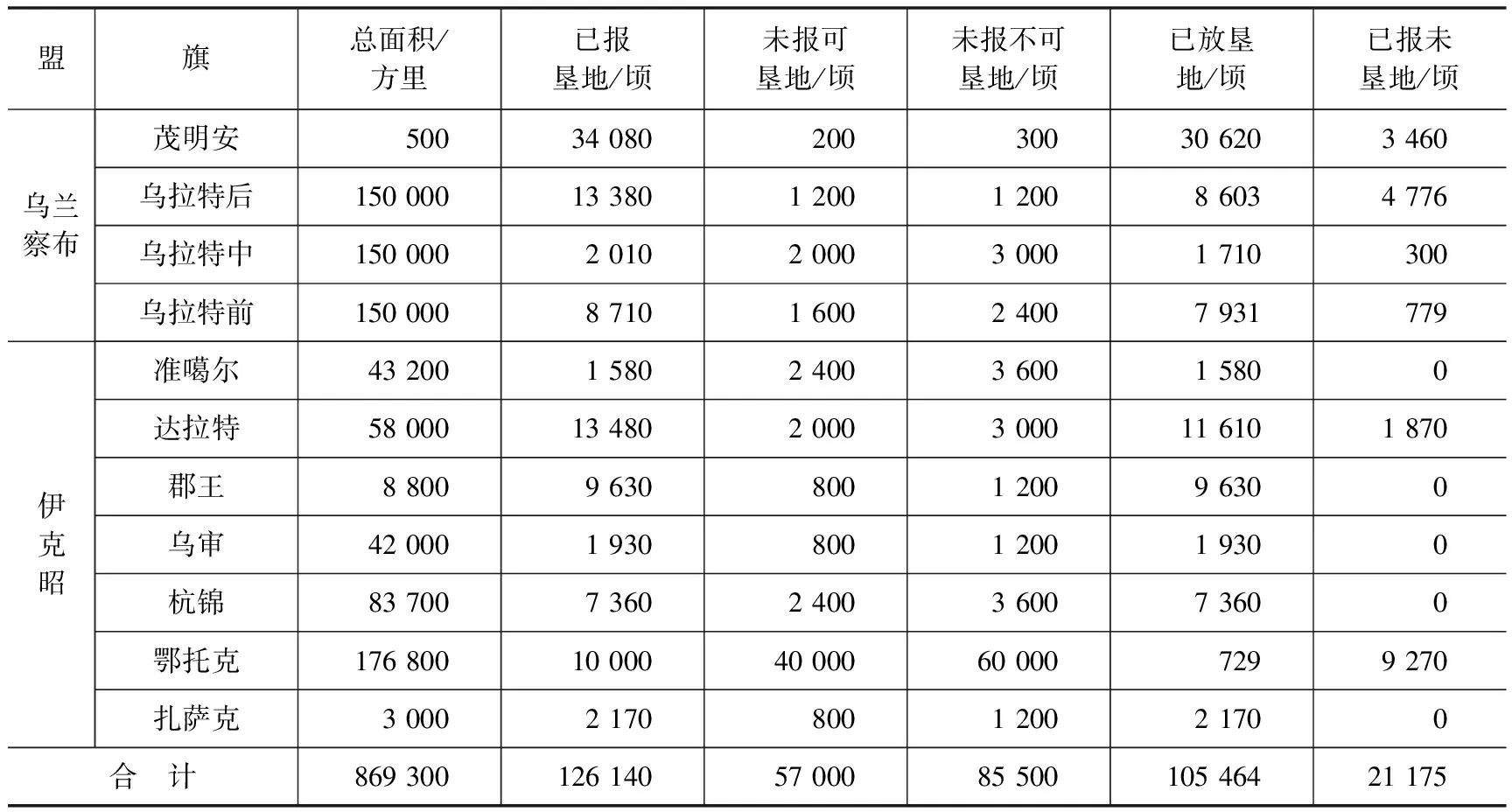

表2 1932年前綏遠(yuǎn)烏、伊兩盟的土地放墾狀況

續(xù)表

表2顯示,牧業(yè)和農(nóng)業(yè)進(jìn)退事關(guān)蒙漢雙方切身利益,烏、伊兩盟各旗報(bào)墾和放墾數(shù)目、比例、力度便很不相同。烏拉山麓的呼吉爾梁灘等地農(nóng)業(yè)拓展遭遇的曲折還很激烈:“此地原為蒙人牧場,自漢人領(lǐng)墾以來,蒙人向五大召麓遷移,一旦將其天然牧場墾殖,必不甘服,嘗出為害。前曾馳馬百匹,踐踏小麥百余頃,尚在交涉中。”(35)吳國棟: 《綏遠(yuǎn)游記》,南京公孚印刷所1926年版,第36頁。然而,經(jīng)過清代中期到民國后期的長期發(fā)展,到1932年,已成為“半農(nóng)牧區(qū)”的烏盟六旗和伊盟七旗都有了比例很大的農(nóng)墾面積。再加上已是“純農(nóng)區(qū)”的土默特二旗和察哈爾四旗,農(nóng)業(yè)在綏遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重和地位就更高了。這一時(shí)空變遷豐富和改變了綏遠(yuǎn)此前以游牧業(yè)為主導(dǎo)的單一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),當(dāng)?shù)夭粌H達(dá)到了糧食自給,還能銷往域外,成為塞外商品糧基地。河套等地的糧食大量運(yùn)銷蒙古草原腹地,武川、和林、托縣、清水河等地糧食也大都運(yùn)到歸綏銷售,全年運(yùn)銷麥子約20萬石、糜子3萬石、谷子3萬石、高粱3萬石、莜麥2萬石、菜籽3萬石,還有其他糧食不到1萬石,共計(jì)35萬石。薩拉齊、東勝、固陽、五原、包頭等地糧食則由包頭經(jīng)火車運(yùn)銷北京等地。(36)唐肩宇等: 《綏遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)調(diào)查》,《內(nèi)蒙古史志資料選編·第二輯》,第278頁。“九一八”事變后,北平和天津市場的高粱、小米、豆類等雜糧也主要來自平綏鐵路沿線。(37)平綏鐵路車務(wù)處編: 《平綏鐵路沿線特產(chǎn)調(diào)查》,1934年編印,第23頁。

二、 市場化工業(yè)變革與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

通過原料加工制造生產(chǎn)生活用具很早就成為最基本的工業(yè)之一,廣泛存在于各地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中。由于生產(chǎn)力發(fā)展水平差異,工業(yè)在各地的作用和地位也有不同。隨著近代通商口岸開放,中國北方經(jīng)濟(jì)被迫卷入全球一體化軌道,源自歐美的市場化工業(yè)生產(chǎn)方式逐步替代中國本土的傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)方式,成為北方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向。(38)樊如森: 《中國北方近代經(jīng)濟(jì)的市場化與空間差異》,《江西社會(huì)科學(xué)》2015年第2期。清末民國的綏遠(yuǎn)地區(qū),其工業(yè)經(jīng)濟(jì)也呈現(xiàn)延續(xù)和變革兩種狀態(tài)。

(一) 農(nóng)牧產(chǎn)品輔助加工業(yè)的延續(xù)

綏遠(yuǎn)地區(qū)畜產(chǎn)品加工業(yè)很早就有,但長期依附和服務(wù)于牧業(yè),沒有壯大為獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)部門。其中戰(zhàn)爭與射獵相關(guān)的加工業(yè),就包括了弓、箭、弦、桿、簇、甲胄、鉤槍、弩、觱篥、喇叭等的制作。(39)余元盦: 《內(nèi)蒙古歷史概要》,上海人民出版社1958年版,第58頁。有關(guān)游牧生產(chǎn)生活的加工業(yè)長期以來“出品的原料只是就其本身牲畜生產(chǎn)所有,加以人工制造,備為自己的最低生活的需要;如毛氈及牛乳、羊乳、奶油、奶豆腐、奶酒、奶茶等”(40)《伊克昭盟志》,內(nèi)蒙古圖書館編: 《內(nèi)蒙古歷史文獻(xiàn)叢書》之六,第341頁。。這類簡單的畜產(chǎn)品加工工作主要由牧民主婦做,專業(yè)性較強(qiáng)的搟氈、織毛口袋、木匠、鐵匠、銅匠等則靠內(nèi)地來的游走工匠完成。(41)《中國少數(shù)民族社會(huì)歷史調(diào)查資料叢刊》修訂編輯委員會(huì)編: 《蒙古族社會(huì)歷史調(diào)查》,內(nèi)蒙古人民出版社1986年版,第105頁。

直到民國年間,這種輔助性畜產(chǎn)品加工業(yè)仍存在。皮毛加工方面,蒙古人“只會(huì)做毛氈及蒙包的幕蓋鋪蓋等等,大部分察綏的毛織業(yè),是把握在漢人的手里”。蒙古人的皮張加工也很初級(jí),皮料品質(zhì)不易長久。漢族和外國商人只好“從蒙古內(nèi)地收買活畜入口,或就地自己加工鞣皮”。此外還有農(nóng)產(chǎn)品、鹽、堿加工業(yè),工人多為山西渾源人;當(dāng)?shù)孛晒湃说闹品ㄒ病胺浅4致薄?42)賀揚(yáng)靈: 《察綏蒙民經(jīng)濟(jì)的解剖》,第44、47頁。

(二) 市場化工業(yè)變革與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

綏遠(yuǎn)近代時(shí)期的市場化工業(yè)變革,是指傳統(tǒng)農(nóng)牧產(chǎn)品輔助加工業(yè)向先進(jìn)的市場化工業(yè)的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變,體現(xiàn)為間接和直接兩種形式。間接工業(yè)化變革是綏遠(yuǎn)牧、農(nóng)和土特產(chǎn)品超越當(dāng)?shù)厥袌鲂枨筝敵鲋袊睾:蛧馐袌?以原料形式間接納入現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條,變成機(jī)器工業(yè)的生產(chǎn)原料。以作為毛紡織工業(yè)原料的羊毛為例,1920年后的中國主產(chǎn)地“以內(nèi)、外蒙古,甘肅,山西,直隸,山東,河南諸省為主”(43)佚名: 《中國之羊毛》,《中外經(jīng)濟(jì)周刊》1923年第6期。,銷路以“天津?yàn)槲覈蛎畲笫袌?西而陜、甘,北而蒙古所產(chǎn),多薈集于此,更轉(zhuǎn)輸國內(nèi)、外各地”(44)佚名: 《民國十一年天津羊毛市況》,《中外經(jīng)濟(jì)周刊》1923年第4期。。到1937年前,由天津口岸向外輸出的羊毛,一直約占中國羊毛出口總量的九成,其中主要部分又來自甘肅、陜西,綏遠(yuǎn)的歸化城,察哈爾的張家口,以及外蒙古地區(qū)。(45)佚名: 《中國之羊毛》,《中外經(jīng)濟(jì)周刊》1923年第6期。西北主產(chǎn)區(qū)的羊毛運(yùn)銷線路,“必須經(jīng)過的是平綏路的包頭、歸綏、張家口,最末的市場就是天津,由此再合流于世界經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈上”(46)李洛之、聶湯谷: 《天津的經(jīng)濟(jì)地位》,經(jīng)濟(jì)部冀熱察綏區(qū)特派員辦公處、結(jié)束辦事處駐津辦事處1948年印行,第36頁。,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了綏遠(yuǎn)等西北畜產(chǎn)品的間接工業(yè)化,并可刺激當(dāng)?shù)氐闹苯庸I(yè)生產(chǎn)。

綏遠(yuǎn)的直接工業(yè)化變革是在當(dāng)?shù)亻_辦工廠,加工農(nóng)牧土特產(chǎn)品原料為成品,以城市里的新興機(jī)器工業(yè)為代表。它們?cè)O(shè)備先進(jìn),產(chǎn)品新穎,在綏遠(yuǎn)、包頭,各有電燈面粉股份公司一家,包頭有晉源西油糧面粉公司一家,豐鎮(zhèn)、平地泉,各有蛋廠一二家,及芬蘭人維利俄斯在包頭開設(shè)甘草廠一所。(47)綏遠(yuǎn)省政府編: 《綏遠(yuǎn)概況》第七編《工業(yè)》,第8—11頁。日本侵占綏遠(yuǎn)后,于1938年設(shè)立蒙疆電制面粉廠,1939年后又成立蒙疆電氣株式會(huì)社、毛織廠、制革廠等企業(yè)(48)察哈爾蒙旗特派員公署編: 《偽蒙政治經(jīng)濟(jì)概況》,正中書局1943年印行,第65頁。,客觀上提高了綏遠(yuǎn)的工業(yè)技術(shù)水平。

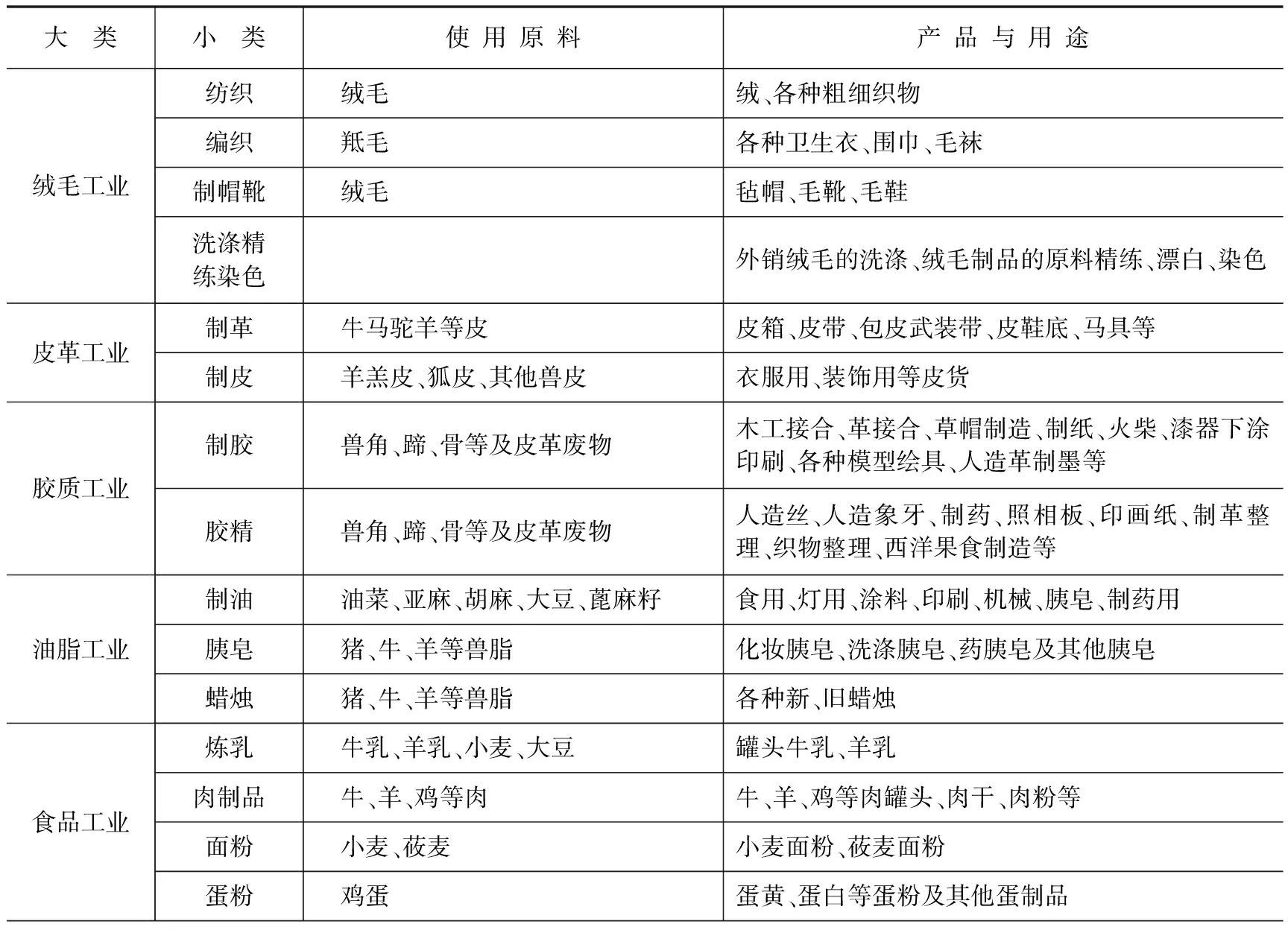

從表3可知,1933年綏遠(yuǎn)的工業(yè)結(jié)構(gòu)依然以農(nóng)牧產(chǎn)品加工為主,銷售市場基本限于本地,工廠也主要分布于城市。例如“包頭的工廠除了制粉工場、制革工廠以外,剩下的不過是絨毯制造、油坊、制紙、釀造、肥皂制造等作坊工業(yè)”(49)[日] 塚本義隆編: 《中國工商名鑒》第一編《蒙疆》,(大連) 日本商業(yè)通信社1942年,第38頁。。但與此前的傳統(tǒng)手工業(yè)相比,整體技術(shù)水平和產(chǎn)品種類有了明顯提高,到20世紀(jì)30年代,其工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域已涵蓋牧業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的全部加工環(huán)節(jié),基本完成了從原有農(nóng)牧產(chǎn)品輔助加工業(yè)到市場化工業(yè)的蛻變,成為技術(shù)和產(chǎn)品鏈條完整的新式獨(dú)立產(chǎn)業(yè)部門。如歸綏除了比較發(fā)達(dá)的面粉、絨毯、皮革、制油等家庭作坊加工業(yè),還有近代化程度較高的厚和制粉股份有限公司、滿蒙毛織廠、厚和毛織廠、滿蒙纖維股份有限公司、華北汽車厚和工廠。(50)[日] 塚本義隆編: 《中國工商名鑒》第一編《蒙疆》,第32頁。盡管這種變革主要發(fā)生在較大城市,未遍及綏遠(yuǎn)全境,但直接豐富了此前的傳統(tǒng)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),并引導(dǎo)其向現(xiàn)代性多元化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

表3 1933年綏遠(yuǎn)的工業(yè)門類與產(chǎn)品概況

續(xù)表

三、 國內(nèi)外商貿(mào)發(fā)展與市場結(jié)構(gòu)開放

作為當(dāng)今第三產(chǎn)業(yè)的商業(yè)和貿(mào)易,均指商品的流通和交換活動(dòng),但一般對(duì)內(nèi)稱為商業(yè),對(duì)外稱為貿(mào)易。而綏遠(yuǎn)地區(qū)商業(yè)貿(mào)易的產(chǎn)生和發(fā)展進(jìn)程都遠(yuǎn)較內(nèi)地遲緩。時(shí)至清朝前期,蒙古牧民依然倚靠著傳承久遠(yuǎn)的游牧業(yè)經(jīng)濟(jì),缺乏商業(yè)交換,致使其自給自足的游牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)既原始又封閉的狀態(tài)。到民國年間還有很多“蒙人不知懋遷,溫飽以外,便無余事,器用布帛,多運(yùn)自內(nèi)地。其交易商人,多晉、魯行商”(51)卓宏謀: 《最新蒙古鑒》第三卷《實(shí)業(yè)》,北京西城豐盛胡同四號(hào)卓宅1919年發(fā)行,第22頁。。正是這些內(nèi)地旅蒙商人為草原牧民帶來了豐富的商品,打破了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)的相對(duì)單一狀態(tài)。

(一) 旅蒙商進(jìn)入與綏遠(yuǎn)國內(nèi)商業(yè)發(fā)展

清朝初年,清廷嚴(yán)格執(zhí)行草原封禁政策,綏遠(yuǎn)與內(nèi)地之間商品流通稀疏,有限的交換僅為邊境上的互市貿(mào)易。后來,為了彌補(bǔ)戍邊軍隊(duì)的物資所需,清廷才準(zhǔn)許攜帶照票的內(nèi)地旅蒙商進(jìn)入草原腹地,即所謂“及康熙親征蒙古,遠(yuǎn)征軍隊(duì)需用物品至伙,乃有隨營買賣之辦法”(52)經(jīng)濟(jì)討論處編輯: 《山西商人西北貿(mào)易盛衰調(diào)查記》,《中外經(jīng)濟(jì)周刊》第124號(hào),1925年。。

當(dāng)時(shí),旅蒙商人須攜帶由張家口察哈爾都統(tǒng)、多倫諾爾同知衙門或歸化城將軍簽發(fā)的營業(yè)照票,填寫經(jīng)商人數(shù)、姓名、商品種類、數(shù)量、回期等信息,經(jīng)長城關(guān)卡查驗(yàn)后才能到指定蒙旗從事一年為限的“雁行”貿(mào)易。(53)張正明: 《晉商興衰史》,山西人民出版社1995年版,第72頁。據(jù)后人追溯,旅蒙貿(mào)易的商品為內(nèi)地茶葉、布匹等日用品,中心市場是張家口(東口)和歸化城(西口),貿(mào)易類型有坐莊、行商和放款三種。坐莊是把內(nèi)地貨物集運(yùn)到張家口和歸化城的商鋪,再分散“轉(zhuǎn)運(yùn)于蒙境。其貨物以磚茶及日用品為多”。行商不設(shè)商鋪,“或由內(nèi)地自運(yùn)貨物,或由坐莊轉(zhuǎn)運(yùn)物品于內(nèi)、外蒙古各境。其貨物種類,亦與坐莊相同”。放款是由商鋪借款給蒙古官吏,“到期即由貸款者,向蒙古官吏領(lǐng)取憑照,向其所管蒙旗人民,收取本利;同時(shí)并隨帶貨物,沿途與蒙民貿(mào)易。蒙民對(duì)于官吏之款,有付現(xiàn)款者,有以牲畜、皮毛抵償者”。除了現(xiàn)金貸,還有貨物貸,主要由協(xié)裕和、臨盛元、大盛魁、元盛德等經(jīng)營,獲利豐厚,“以千金之資,經(jīng)營四五年而獲萬金之利者,比比皆然”(54)經(jīng)濟(jì)討論處編輯: 《山西商人西北貿(mào)易盛衰調(diào)查記》,《中外經(jīng)濟(jì)周刊》第124號(hào),1925年。。牧民們也從交換中獲得外來日用品并出售自家的畜牧產(chǎn)品,提高了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的商業(yè)化程度,打破了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)的單一與封閉。

(二) 開埠通商與綏遠(yuǎn)對(duì)外貿(mào)易繁榮

清代中期以后中國與西方國家的政治經(jīng)濟(jì)接觸日趨頻繁,綏遠(yuǎn)及周邊地區(qū)的商業(yè)發(fā)展也受到浸染。除1727年中俄《布連斯奇條約》打開的恰克圖-買賣城邊貿(mào)口岸,1851年至民國時(shí)期又在相關(guān)區(qū)域陸續(xù)開放伊犁、塔爾巴哈臺(tái)、天津、庫倫、迪化、吐魯番、哈密、古城、科布多、烏里雅蘇臺(tái)、歸化、多倫諾爾、張家口、赤峰、包頭等商埠,使俄商之外的他國商人也參與到當(dāng)?shù)貙?duì)外貿(mào)易當(dāng)中。“英之仁記洋行,日之三井洋行,尤為長袖善舞,于各蒙旗多設(shè)有分行,以布匹及各種日用品售諸蒙人,又收皮毛運(yùn)回本國及中國銷售。而直、魯、豫各省商人,亦多有投資西北,以與晉商分貿(mào)遷之利。”(55)經(jīng)濟(jì)討論處編輯: 《山西商人西北貿(mào)易盛衰調(diào)查記》。

綏遠(yuǎn)的對(duì)外貿(mào)易主要是向東經(jīng)由北方最大口岸天津展開。天津出口的皮貨、駱駝毛、綿羊毛、山羊毛等畜產(chǎn)品“均產(chǎn)于蒙古”(56)吳弘明編譯: 《津海關(guān)貿(mào)易年報(bào)(1865—1946)》,天津社會(huì)科學(xué)院出版社2006年版,第85頁。。天津進(jìn)口的洋貨也銷往綏遠(yuǎn)等地,使其成了天津的經(jīng)濟(jì)腹地,反過來帶動(dòng)了當(dāng)?shù)赝庀蛐徒?jīng)濟(jì)發(fā)展。以包頭為例,它在1809年還只是村落,民國年間就成了河套乃至西北地區(qū)的外貿(mào)中心城市,“內(nèi)地運(yùn)往包頭的物產(chǎn)主要是牛皮、羊皮、狐皮、羊毛、駱駝毛、大麥、小麥、麻、煙草、鴉片以及甘草、大黃等藥草,給內(nèi)地的供給品是棉紗布、石油、磚茶和雜貨。在外蒙貿(mào)易繁榮的時(shí)候,包頭的年貿(mào)易額一度超過七千余萬兩”(57)[日] 塚本義隆編: 《中國工商名鑒》第一編《蒙疆》,第37頁。。特別是1922年自開商埠、1923年鐵路通車后,包頭商業(yè)和對(duì)外貿(mào)易更加繁盛,“凡京、津、陜、甘、新……貨物往來,均以此為轉(zhuǎn)運(yùn)之場,誠西北一大市場也。貿(mào)易額年五百余萬,商店大小共一千二百余家”(58)林競: 《西北叢編》,上海神州國光社1931年版,第43頁。。綏遠(yuǎn)另一中心城市歸綏每年轉(zhuǎn)銷來自蒙旗、甘肅、新疆等地的細(xì)毛皮價(jià)值約40萬兩,本地羊皮約20萬張;洋商在此設(shè)立了十幾家采購羊毛絨和牛馬皮的洋莊;旅蒙商也從這里販運(yùn)磚茶、綢、布、棉花、米、面,到各蒙旗交換駝、馬、牛、羊、皮革、絨毛。歸綏成為天津洋貨和工商品銷往西北牧區(qū)以及當(dāng)?shù)匦螽a(chǎn)品和土特產(chǎn)品東運(yùn)沿海和國際市場的樞紐城市。(59)廖兆駿編著: 《綏遠(yuǎn)志略》,《邊疆建制資料初編·東北及北部邊疆》第7冊(cè),知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2011年版,第471—472頁。此外,臨河1931年前后也大量對(duì)外輸出牛、馬、騾、駝、羊、羊絨、糧米、皮張,年值約400萬元;輸入品以茶、布、煙、酒、糖、紙等為大宗,年值約300萬元。(60)民國《臨河縣志》卷中《紀(jì)略》,1931年本。而薩拉齊和烏蘭腦包等地,也是綏遠(yuǎn)對(duì)外貿(mào)易的重要節(jié)點(diǎn)市場。(61)廖兆駿編著: 《綏遠(yuǎn)志略》,《邊疆建制資料初編·東北及北部邊疆》第7冊(cè),第470頁。

國內(nèi)、外商業(yè)貿(mào)易的發(fā)展,既為牧民增添了茶葉、布匹等多樣化的外來消費(fèi)品,也讓原本用途很小的羊毛、骨頭等變成了可換取更大價(jià)值的重要商品。這激發(fā)了人們參與商品生產(chǎn)和交換的積極性與主動(dòng)性,打開了綏遠(yuǎn)地區(qū)同國內(nèi)外其他地區(qū)的商品市場,使商業(yè)具備了獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)地位,成為溝通牧、農(nóng)、工業(yè)的橋梁,進(jìn)一步豐富和完善了當(dāng)?shù)刳呌诙嘣漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)。

四、 交通運(yùn)輸整合與多元化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成型

交通運(yùn)輸業(yè)同樣屬于第三產(chǎn)業(yè),它利用各種運(yùn)輸工具將貨物或人員進(jìn)行空間位移,與商業(yè)一樣,也是各產(chǎn)業(yè)和市場間不可或缺的物質(zhì)技術(shù)紐帶。綏遠(yuǎn)地區(qū)的平闊地勢(shì)和干旱氣候造就了這里陸運(yùn)為主、水運(yùn)薄弱的交通運(yùn)輸特色。早期的綏遠(yuǎn)交通運(yùn)輸在游牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主導(dǎo)之下,隨著牧、農(nóng)、工、商業(yè)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸多元,才不斷成長為能夠承擔(dān)各種商品和人員運(yùn)輸任務(wù)的獨(dú)立產(chǎn)業(yè)部門。這其中有傳統(tǒng)陸運(yùn)、水運(yùn)交通的延續(xù),也包含新式公路和鐵路交通的興起,進(jìn)而整合成現(xiàn)代地域交通系統(tǒng),厚植了綏遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化的根基和內(nèi)涵。

(一) 傳統(tǒng)水陸交通的延續(xù)

清代民國時(shí)期,各式各樣的傳統(tǒng)陸運(yùn)方式和通道依然在綏遠(yuǎn)地區(qū)交通運(yùn)輸中占據(jù)重要地位。既有從長城各隘口通往草原腹地的驛道,也有連通周邊省區(qū)的駝道,還有溝通各縣域和蒙旗的小道。除非受到沙漠和隘口阻隔,大多無須整修即可通行車馬駝隊(duì),停用后會(huì)隨草木生長自然堙廢。運(yùn)輸工具主要是駱駝和大車,駱駝?shì)d重150—200千克,日行進(jìn)速度25—40千米;大車又分牛馬駝挽的單、二、四、五套,冬季載重量分別為150—200千克、500—700千克、750—1 100千克、1 250—1 500千克,夏季則分別減少50—300千克;日行進(jìn)速度,冬季30—40千米,夏季20—27.5千米。由綏遠(yuǎn)銷往天津的皮毛、藥材等貨物在鐵路通車以前,夏季用騾子馱運(yùn)或牛馬驢車挽運(yùn),其他季節(jié)“全憑駱駝運(yùn)出”(62)吳弘明編譯: 《津海關(guān)貿(mào)易年報(bào)(1865—1946)》,第28頁。。各類交通道路和運(yùn)輸工具交織成嚴(yán)密有序的傳統(tǒng)陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò),承載著綏遠(yuǎn)地區(qū)的人員和物資交流任務(wù)。

綏遠(yuǎn)地區(qū)能夠有效利用的水運(yùn)交通是黃河航運(yùn)。黃河蘭州以上河段只通木排和皮筏,至寧夏城(今銀川市)間也僅通小船,石嘴子(今石嘴山市)以北才能通大船。所以青海、甘肅、阿拉善、鄂爾多斯等地貨物多先集中到石嘴子碼頭,再由七站船、五站船、高幫船等大木船北經(jīng)磴口至包頭南海子碼頭或托克托河口鎮(zhèn)登陸,再繼續(xù)向東陸運(yùn)。1930年后,寧夏城經(jīng)包頭至薩拉齊的較深航道曾試航過汽船。(63)汪公亮: 《中國西北地理大綱》,朝陽學(xué)院1933年印行,第161—162頁。不過,黃河每年立冬前后就進(jìn)入冰期,第二年清明才能解凍,故航期僅8個(gè)月。(64)華北水利委員會(huì): 《黃河中游調(diào)查報(bào)告》,華北水利委員會(huì)1934年編印,第16頁。水運(yùn)貨物的種類“由南海子至五方寺,上水,多載布匹、糖、火柴、磚茶、海味、磁器、罐頭、洋油、紙煙及華洋雜貨;下水,多載皮毛、甘草、枸杞、白麻、米、雜糧、鹽、堿等。南海子至河口,則上水,多載鐵貨、粗磁、木料等;下水多載鹽、堿、雜糧、柳條、?橀1萁草等。舟楫每年往來,至多不過三次。皮筏往來,至多不過二次”(65)綏遠(yuǎn)省政府編: 《綏遠(yuǎn)概況》第二編《交通》,第45頁。。為了提高運(yùn)輸效率,綏遠(yuǎn)及其周邊的物資交流,大都通過黃河水運(yùn)和陸上運(yùn)輸聯(lián)合的方式進(jìn)行。每年從青海、甘肅水運(yùn)到包頭等地的羊毛約1.1萬噸,皮貨、藥材各170噸,木料0.6萬噸;而每年由包頭等地水運(yùn)到青海的布匹約0.3萬噸,茶葉0.11萬噸,紙張、雜貨等約0.5萬噸,水陸聯(lián)運(yùn)效果相當(dāng)明顯。(66)鐵道部業(yè)務(wù)司商務(wù)科編: 《隴海鐵路甘肅段經(jīng)濟(jì)調(diào)查報(bào)告書》,1935年編印,第88頁。

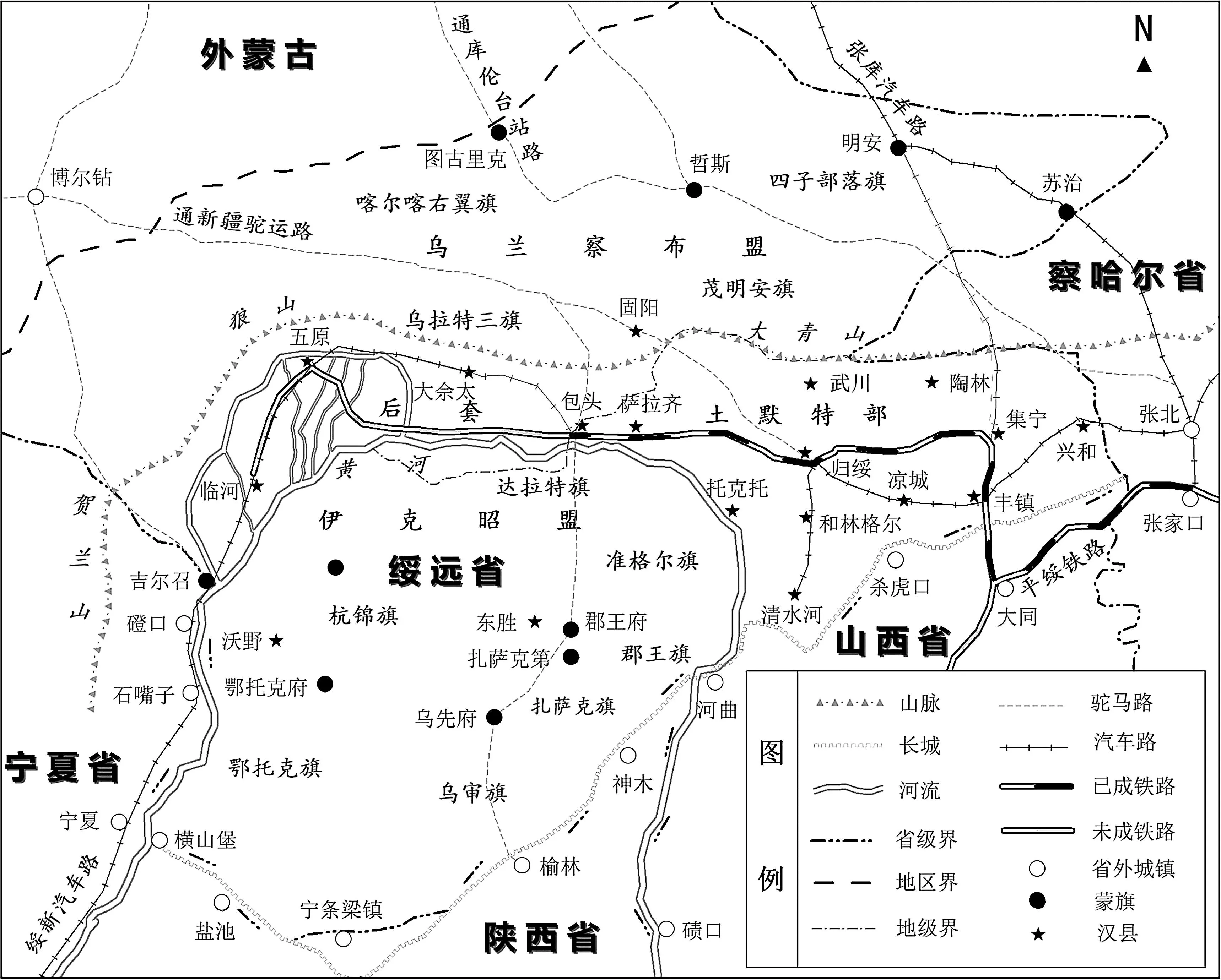

(二) 現(xiàn)代化公路和鐵路交通的興起

綏遠(yuǎn)交通的現(xiàn)代化主要體現(xiàn)為公路和鐵路的興建。公路交通方面,1920年后綏遠(yuǎn)主要縣城都有了汽車。1928年綏遠(yuǎn)省成立后更大修公路,構(gòu)建起以歸綏、包頭和集寧為中心的汽車營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。(67)周頌堯: 《鄂托克富源調(diào)查記》,內(nèi)蒙古圖書館編: 《內(nèi)蒙古歷史文獻(xiàn)叢書》之六,第28頁。同時(shí),還修筑和聯(lián)通了通往綏遠(yuǎn)省外的張(家口)庫(倫)汽車路和綏(遠(yuǎn))新(疆)汽車路。(68)吳松弟主編,樊如森著: 《中國近代經(jīng)濟(jì)地理》第7卷《華北與蒙古高原近代經(jīng)濟(jì)地理》,第155頁。

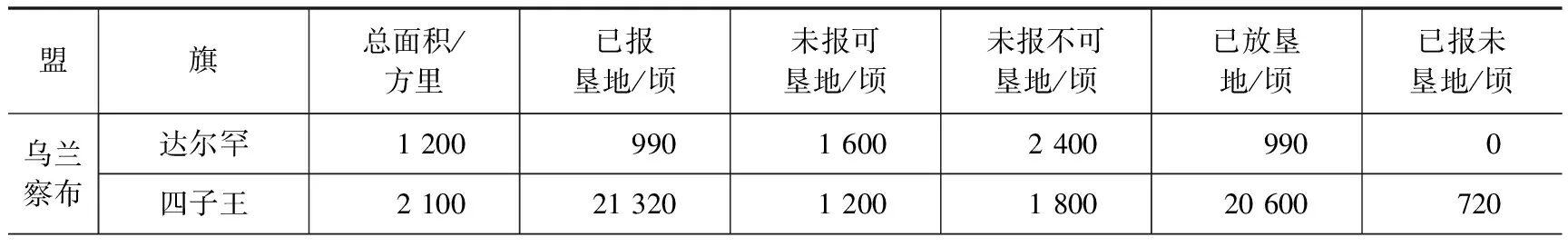

綏遠(yuǎn)的鐵路建設(shè)是京津鐵路網(wǎng)向西北牧區(qū)的延伸。1909年京張鐵路通車前,當(dāng)?shù)匾恢币择橊劇⒋筌嚭湍敬?lián)運(yùn)的方式運(yùn)貨,既不方便,也不經(jīng)濟(jì)。鐵路通車后,貨物“到車站后就由火車轉(zhuǎn)運(yùn)至天津了。這樣,節(jié)省了許多時(shí)日,而且大大地減少了風(fēng)險(xiǎn)”(69)許逸凡譯: 《天津海關(guān)1902—1911年十年調(diào)查報(bào)告書》,天津市歷史研究所編《天津歷史資料》,第13期,第31頁。。鐵路交通便捷,加速了京張鐵路向西鋪設(shè)的進(jìn)度: 1921年通至歸綏,1923年再至包頭,運(yùn)輸效能迅速顯現(xiàn)。“平綏鐵路經(jīng)過冀晉察綏四省,沿途地方,出產(chǎn)甚富,貨運(yùn)極暢。民十四年,為本路進(jìn)款之最高額,達(dá)1 174萬余元。輸出品以雜糧、胡麻、菜子、皮毛、牲畜、煤、堿、藥材為大宗。輸入品以雜貨、鹽、鐵、綢緞、布、茶、煙、煤油、洋貨為最著。”(70)綏遠(yuǎn)省政府編: 《綏遠(yuǎn)概況》第二編《交通》,第2頁。稍后,綏遠(yuǎn)省政府又規(guī)劃了包頭到臨河的鐵路線(71)鐵道部財(cái)務(wù)司調(diào)查科編: 《包寧線包臨段經(jīng)濟(jì)調(diào)查報(bào)告書》,《總述部分》1931年編印,第1頁。;1940年還修通了包頭到武川縣召溝的運(yùn)煤鐵路,密化了綏遠(yuǎn)的鐵路網(wǎng)絡(luò)(圖2)。

圖2 1933年前后的綏遠(yuǎn)交通與城鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)示意資料來源: 底圖為佚名編《中華民國分省地圖》第三十圖“熱河綏遠(yuǎn)察哈爾”,1933年。

公路和鐵路交通的普及,既繁榮了包頭、歸綏這樣的鐵路和公路樞紐城市,也帶動(dòng)了更多沿線城鎮(zhèn)發(fā)展。以平地泉為例,它原來只是豐鎮(zhèn)縣的普通村鎮(zhèn),京綏鐵路在此設(shè)站后區(qū)位優(yōu)勢(shì)不斷突顯: 1921年成立平地泉設(shè)治局,1923年升為集寧縣,成了綏遠(yuǎn)東部重要的交通和商貿(mào)城市。

綏遠(yuǎn)的傳統(tǒng)交通也有所改善,鐵路兩側(cè)原本散亂的道路統(tǒng)一指向了鐵路中心車站,初步整合成以鐵路和公路交通為主干、以傳統(tǒng)陸路和黃河航運(yùn)為枝蔓的地域交通新系統(tǒng)。包頭之所以能在綏遠(yuǎn)大地上異軍突起正得益于此。“包頭的道路通向新疆、甘肅、青海……同時(shí)還享黃河水運(yùn)與京津方面的鐵路之便,是各地物產(chǎn)的中轉(zhuǎn)地,商業(yè)尤為發(fā)達(dá),甚至一度凌駕于張家口之上。”(72)[日] 塚本義隆編: 《中國工商名鑒》第一編《蒙疆》,第37 頁。總之,新舊交通方式的整合為綏遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的多元化變革提供了堅(jiān)實(shí)的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)。

五、 小 結(jié)

清代民國綏遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化變革。長城內(nèi)外的農(nóng)耕和游牧兩大傳統(tǒng)地域經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)適應(yīng)國內(nèi)國際新局勢(shì),通過非本地原生的農(nóng)、工、商、交等產(chǎn)業(yè),對(duì)原生游牧業(yè)滲透、疊加與變革,到20世紀(jì)30年代初步整合成現(xiàn)代性多元化地域經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。它進(jìn)而影響到了綏遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和風(fēng)俗發(fā)展的各個(gè)層面。

漢族人口不斷增加,成為綏遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與社會(huì)結(jié)構(gòu)變革的主要力量。19世紀(jì)初內(nèi)蒙古地區(qū)的漢族人有100萬,民國初年增至400萬,1949年達(dá)到515.4萬,是蒙古族人口的6.17倍。(73)閆天靈: 《漢族移民與近代內(nèi)蒙古社會(huì)變遷研究》,前言第1頁。清前期作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的游牧業(yè)逐步衰退,非本地原生的農(nóng)工商交業(yè)地位不斷上升。到20世紀(jì)30年代,農(nóng)、工、商、交成為各自獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)部門,直接豐富了當(dāng)?shù)卦締伪〉牡赜蚪?jīng)濟(jì)系統(tǒng)。

同時(shí),蒙古人的生產(chǎn)和生活習(xí)俗也隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的多元化變革而發(fā)生根本改變。除繼續(xù)從事游牧業(yè)的部分蒙古牧民外,那些轉(zhuǎn)而務(wù)農(nóng)的蒙古人住房和耕作技術(shù)與漢民趨同,作物類別都是小米、麥子、瓜果,余糧也“販賣于市”,并以牲畜放養(yǎng)作為家庭副業(yè),風(fēng)俗習(xí)慣與漢人基本無異。(74)許公武: 《內(nèi)蒙古地理》,《農(nóng)牧民》,新亞細(xì)亞學(xué)會(huì)出版科1937年版,第108頁。清末以降,政府還鼓勵(lì)蒙漢兩族通婚(75)邢亦塵編: 《清季蒙古實(shí)錄》下輯,內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)院蒙古史研究所1981年編印,第451頁。,能夠用漢字、說漢語的蒙古人越來越多。鄂爾多斯地區(qū)達(dá)拉特旗的蒙古人能熟練使用漢語的占到十分之七。漢化程度更高的歸化城土默特地區(qū),五六十歲的蒙古人尚能熟練使用蒙語,四十歲以下的能勉強(qiáng)說些蒙語,青年人就僅說漢語了。(76)傅增湘: 《綏遠(yuǎn)通志稿》卷七三《民族志·蒙族》,1937年內(nèi)部初稿。

總之,清代中期至民國后期的綏遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化,是從經(jīng)濟(jì)到政治、從民族到文化等的全方位時(shí)空變革。不但為當(dāng)?shù)貛チ顺渥闳肆Α⒇S富商品和先進(jìn)技術(shù),使原本游牧業(yè)為主的單一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)初步變成了牧、農(nóng)、工、商、交各業(yè)兼營的現(xiàn)代性多元化地域經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),也讓原本對(duì)立隔閡的傳統(tǒng)民族關(guān)系逐漸融洽,把荒涼的塞北大地變成了蒙漢民族和睦共處的共同家園,開啟了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)與社會(huì)現(xiàn)代化變革的新時(shí)代。