利用DIS改進實驗 探究升華和凝華現象①

朱峰磊 柳 怡

(1. 江蘇省張家港市梁豐初級中學,江蘇 蘇州 215600;2. 江蘇省江陰市第一初級中學,江蘇 無錫 214431)

1 引言

《義務教育物理課程標準(2022年版)》(以下簡稱新課標)指出:應注重科學探究,倡導教學方式多樣化,鼓勵教學中根據教學目標、教學內容、教學對象及教學資源等實際情況,靈活選用教學方式,合理運用信息技術。[1]

劉炳昇教授認為,隨著信息技術的普及和發展,數字化實驗在基礎教育物理課程中的應用越來越廣泛和深入,數字化實驗和傳統實驗相結合,可以優化結構,取長補短,取得更大的教育效益。關鍵是從研究學生的學習認知心理出發,實現促進思維為主的長遠發展目標。[2]

2022年江蘇省初中物理優質課評比的主題為“新課標、新理念、新實踐”,其中一組選手的課題為“升華和凝華”,新課標對這一節內容的要求是:經歷物態變化的實驗探究過程,了解物態變化過程中的吸熱和放熱現象。能運用物態變化知識解釋自然界和生活中的有關現象。[1]據此確定教學目標為:建構升華和凝華的概念,知道升華要吸熱,凝華會放熱。了解生活中的升華和凝華現象,并能用物理語言進行解釋。筆者認為,升華吸熱和凝華放熱是本節課的重點,也是需要突破的難點。

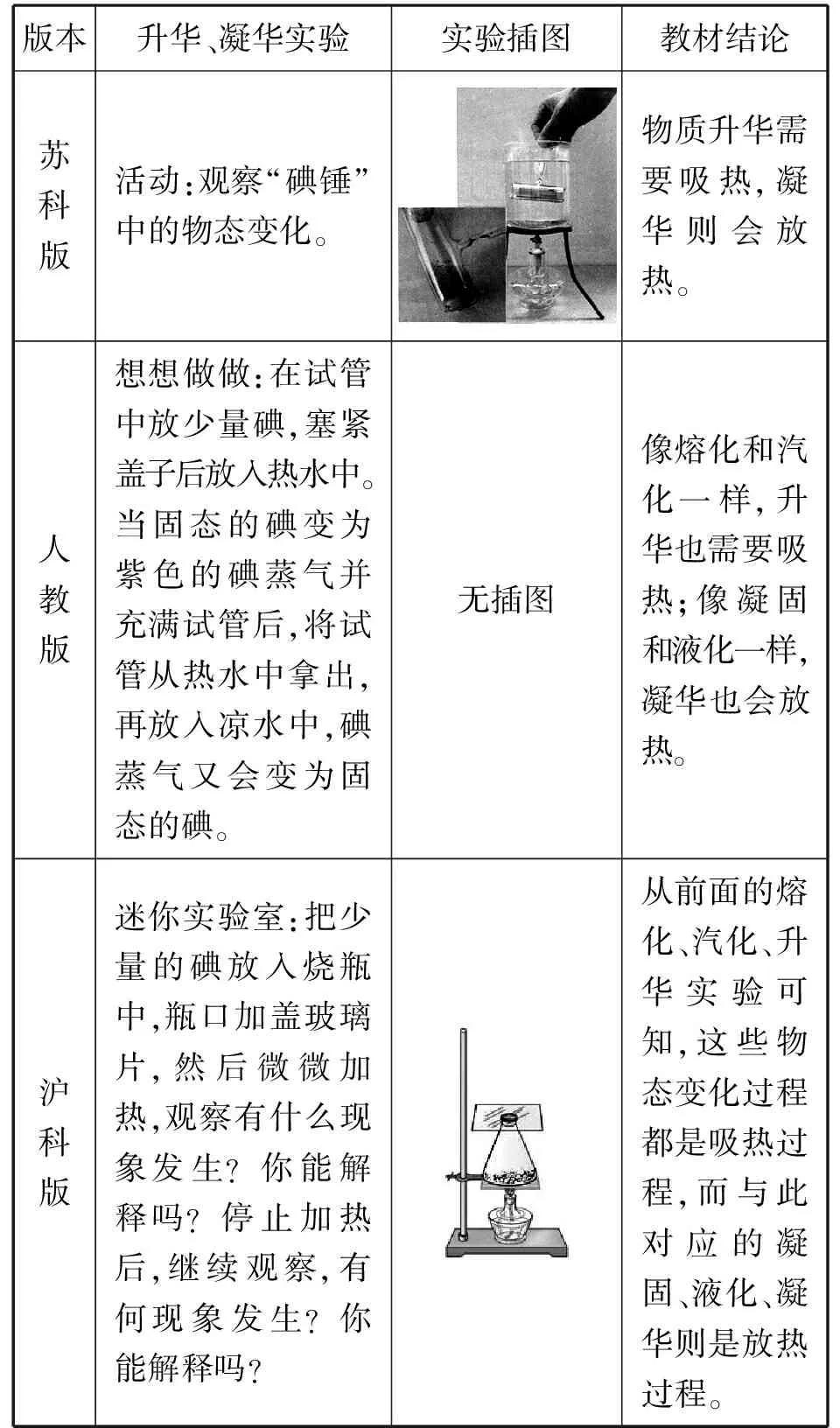

2 不同版本教材中升華和凝華實驗對比

三種教材中升華和凝華實驗的對比見表1,升華吸熱和凝華放熱的結論皆是通過對實驗現象進行總結、推理、歸納而得出的,[3]沒有讓學生經歷對升華吸熱和凝華放熱的科學探究過程,而用常規器材來探究物質升華吸熱和凝華放熱確實存在較大的困難,很難獲得可靠的實驗證據來證實相應的科學結論。為了促進學生科學思維能力的提升、形成物理觀念,筆者認為可利用數字化實驗系統(DIS)來改進實驗,引導學生進行科學探究。

表1

3 基于DIS改進升華吸熱實驗

提出問題:用酒精燈對干冰加熱,它的溫度會升高嗎?

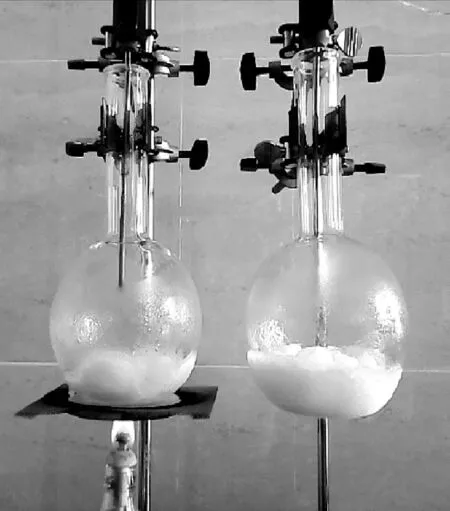

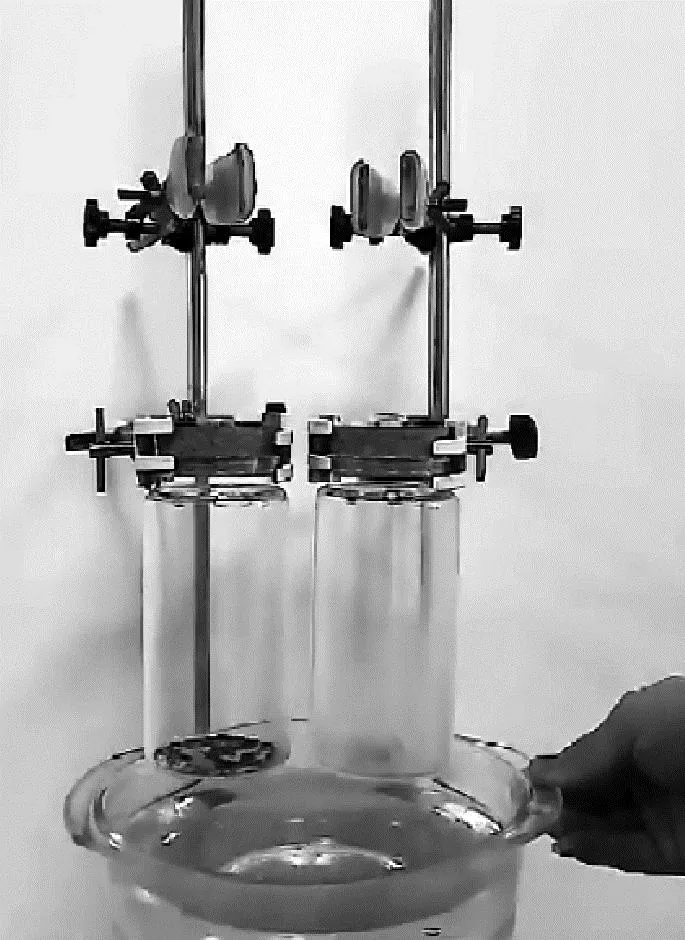

改進實驗:如圖1所示,用電子秤稱取等質量的干冰,將干冰分別裝入兩個燒瓶內,燒瓶口不加塞子,將兩個溫度傳感器從燒瓶口伸入,傳感器探頭不接觸燒瓶和干冰,保持探頭在燒瓶內的深度相同,測量燒瓶內氣體的溫度。靜置一段時間后,測得燒瓶內氣體溫度分別為19.7 ℃和19.8 ℃。

圖1

如圖2所示,用酒精燈對左側的燒瓶底部進行加熱,用溫度傳感器測得溫度數據,顯示溫度—時間圖像,不難發現用酒精燈加熱的燒杯內溫度不升反降(圖3),由此可以證明左側燒瓶內吸熱現象更明顯。

圖2

圖3

提出問題:加熱后,為什么溫度不升反降呢?

經過一段時間后,停止加熱,用電子秤稱量剩余干冰的質量(圖4),分別為63.0 g和89.6 g。

圖4

得出結論:左側加熱的燒瓶內干冰升華后質量減少為63.0 g,右側自然狀態下的燒瓶內干冰升華后質量減少為89.6 g。用酒精燈加熱的左瓶內干冰的升華速度明顯快于右瓶內干冰的升華速度,溫度更低。由此可得:升華需要吸熱。

4 利用DIS改進凝華放熱實驗

做凝華實驗時,可在“碘錘”頂端的凹槽內放入蘸有酒精的棉球,這樣可讓大部分碘蒸氣集中在碘錘上端凝華,也可說明凝華會放熱。由于酒精棉球上酒精蒸發吸熱,溫度降低,碘蒸氣在碘錘上端凝華現象更明顯。根據以上實驗只能間接推理出凝華需要放熱,而非通過實驗直接獲得。

實驗改進:為了直接獲得凝華放熱的證據,可利用DIS改進碘的凝華實驗。

(1) 如圖5所示,在兩個相同的敞口玻璃瓶內分別裝入碘顆粒和錫顆粒,用帶孔的木塞子將玻璃瓶口封住。由于瓶內兩種物質的比熱容相近,碘和錫的比熱容分別為0.218×103J/(kg·℃)和0.226×103J/(kg·℃),因此配比的碘顆粒的質量為1 g,錫顆粒的質量為0.96 g。

圖5

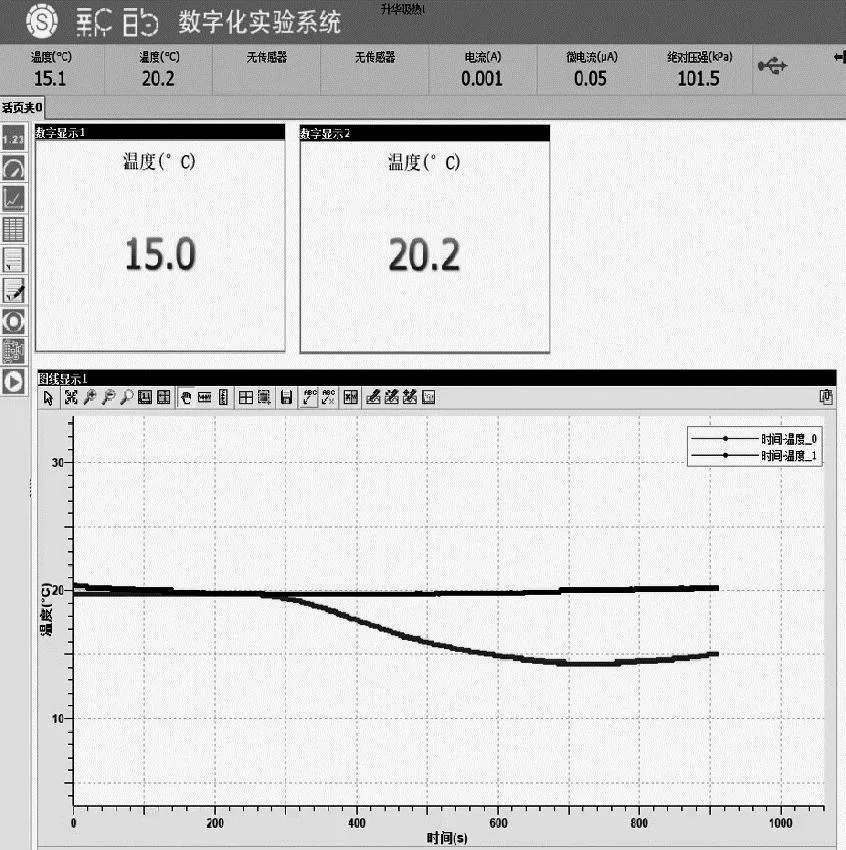

(2) 如圖6所示,利用升降臺將一盆熱水緩慢抬高,使裝有碘和錫的玻璃瓶都浸泡在熱水中,靜置一段時間,等左側玻璃瓶內碘蒸氣不再增加,且兩瓶的溫度逐漸趨于穩定。這時可以粗略地認為兩瓶內氣體的溫度相同,碘顆粒和錫顆粒由于熱傳遞所吸收的熱量大致相同。

圖6

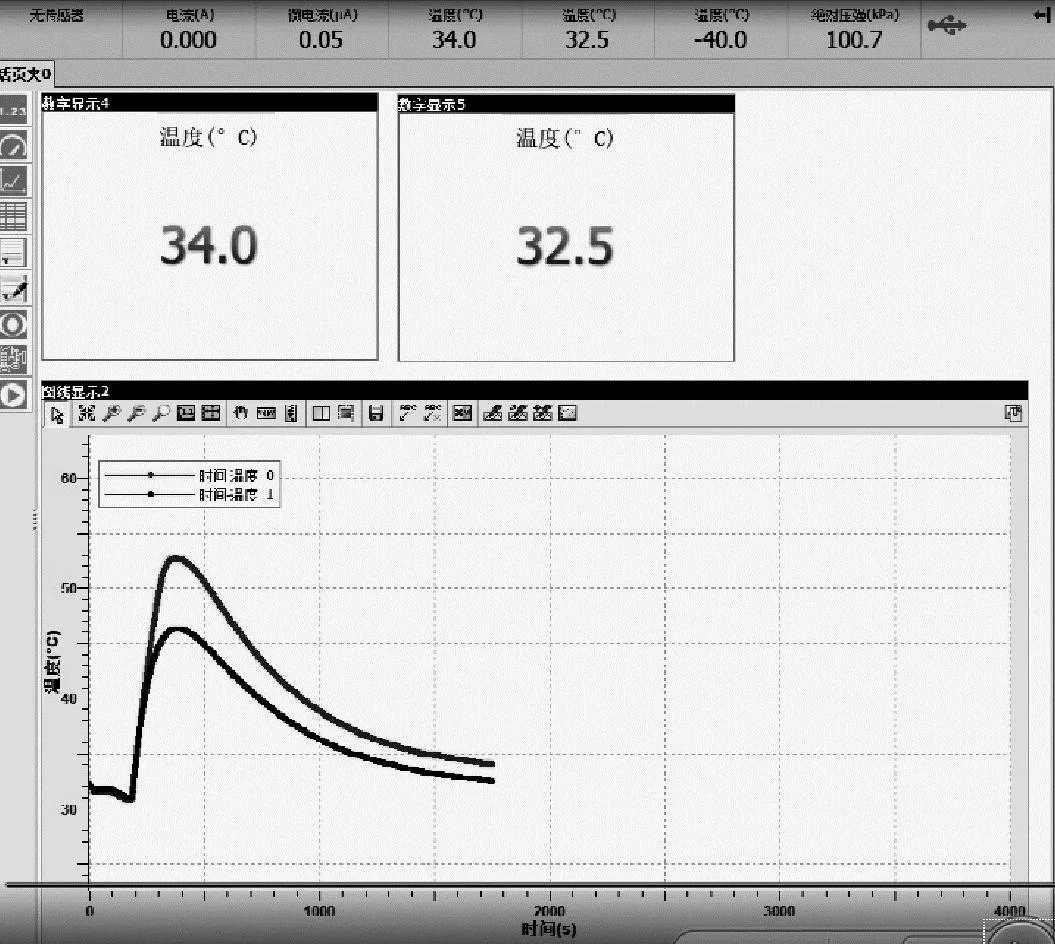

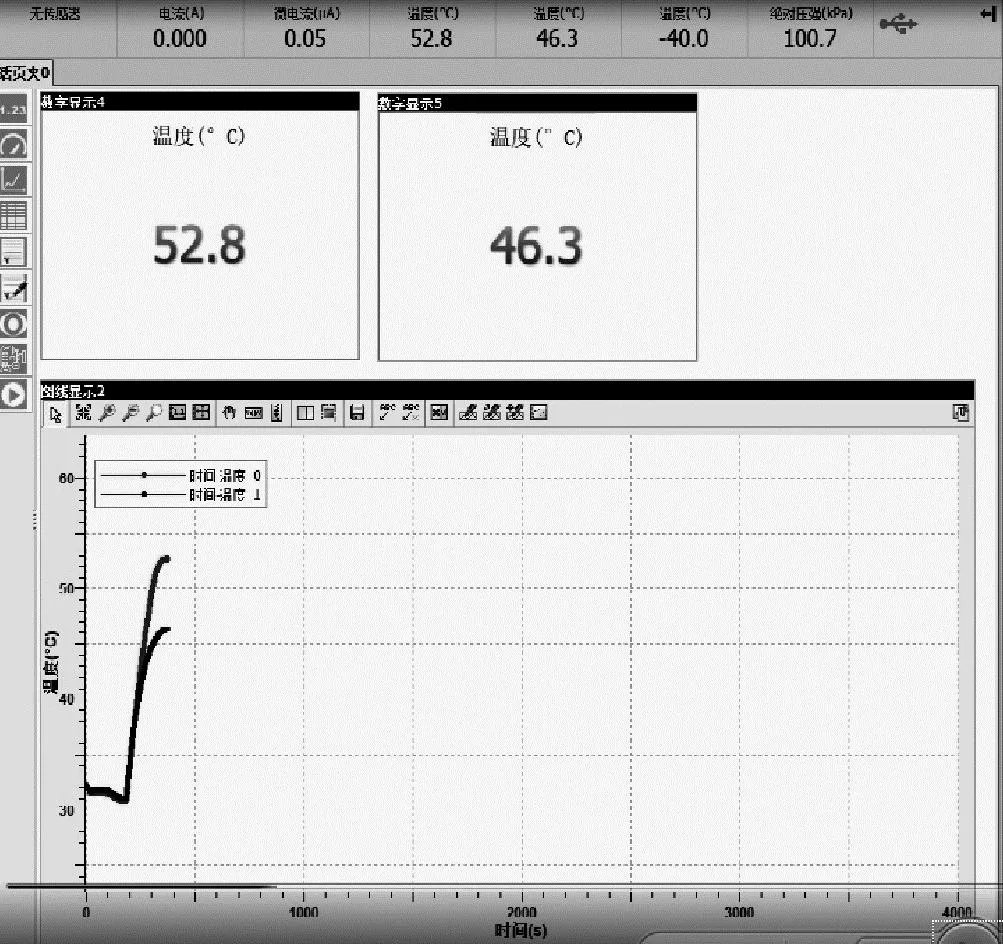

(3) 利用升降臺撤去熱水,同時在木塞小孔中迅速插入溫度傳感器,測出溫度數值,顯示溫度—時間圖像,置于兩玻璃瓶中的溫度傳感器測得溫度幾乎同時達到最高值,左側含碘蒸氣的玻璃瓶內溫度為52.8 ℃,比右側溫度高了6.5 ℃(圖7)。

(4) 隨著時間的推移,瓶內碘蒸氣逐漸變少,在溫度傳感器的探針上形成一層黑色的碘顆粒,這正是碘蒸氣凝華的結果,從實驗得到的溫度—時間圖像中發現:左側裝有碘的玻璃瓶中的溫度始終高于右側裝有錫的玻璃瓶中的溫度,這是碘蒸氣凝華放熱的緣故(圖8)。據此可得出結論:凝華需要放熱。

圖8

圖9

5 結語

利用DIS探究升華吸熱和凝華放熱,實現了實驗方法和手段的創新,實驗現象更加直觀、明顯,與學生認知能力相適應,與課程標準的要求相一致。對常規實驗無法觀察到的現象,通過DIS來呈現,彌補了教材實驗存在的缺陷。實驗教學要結合物理學科特點,促進學生開展科學探究,培養學生的科學思維,形成物理觀念、科學態度與責任。[4]