最好的隱居,就是回老家

顧農

隱居首先得有個安身的住處。陶淵明在最后徹底棄官以前已經在柴桑故宅之外把自己的新住處安排好了,老婆孩子更已先期入住。

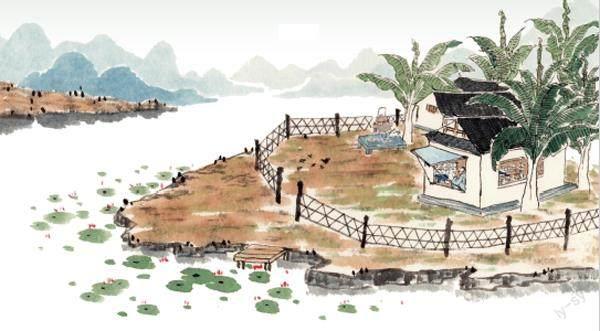

這里被稱為“園田居”,遠離村莊,自成一統,“方宅十余畝,草屋八九間。榆柳蔭后檐,桃李羅堂前”,“戶庭無塵雜”(《歸園田居》其一):這一處別墅十分寬敞、幽靜、凈潔。另,“方宅”之“宅”,《藝文類聚》卷六十五引作“澤”,似此在陶淵明“園田居”之側有一方很大的池塘。“澤”字似較佳。后來陶淵明家在遭遇了一場火災之后暫居于船上,大約就停泊在這個池塘之上。不過“宅”字通行已久,要校改恐怕很難了。

義熙元年(405)冬天陶淵明剛剛歸隱時的生活內容,從他的《歸去來兮辭》看去,是“引壺觴以自酌,眄庭柯以怡顏。倚南窗以寄傲,審容膝之易安。園日涉以成趣,門雖設而常關。策扶老以流憩,時矯首而遐觀”。他對自己安排的這一隱居根據地十分滿意,住在這里是很享受的。

這種安排,用后人的眼光看去雖然也覺平常,但在那時卻充滿了創新的意味。因為按照傳統,隱居是必須跑到深山老林人跡罕至之處去的。

做隱士無非是想遠離政局塵囂,保持個人的人格獨立和精神自由。為達此目的,先前的隱士一般總是干脆從社會逃離出去,過一種非世俗的、比較怪異的生活。為了安頓精神家園,他們拋棄了正常的生活,付出了極其高昂的代價,同時也就失去了推廣的價值。

遠的不說,就看晉王朝建立前夜兩個著名的隱士——孫登和蘇門先生,他們安頓精神家園的辦法就不是一般士人所能接受和照辦的。仰慕他們的兩位名士——阮籍和嵇康,未能像他們那樣走入深山,精神上就感覺非常痛苦。

《世說新語·棲逸》注引《文士傳》載,孫登“所居懸巖百仞,叢林郁茂,而神明甚察”,他教訓前來請教的嵇康說:“子識火乎?生而有光,而不用其光,果然在于用光。人生有才,而不用其才,果然在于用才。故用光在乎得薪,所以保其曜;用才在乎識物,所以全其年。今子才多識寡,難乎免于今之世矣。子無多求!”

按照他的意見,欲隱非躲入深山不可,否則將“難乎免于今之世”;而這樣一來生活就一定不能正常。嵇康也想避世避禍,所以他雖官居中散大夫而不問俗事,經常采藥鍛鐵,但他遠遠沒有達到孫登的境界。

阮籍也見過孫登,約在正元二年(255)。嵇康與孫登的交往則在甘露年間(256—260),離他被捕下獄已不甚遠。孫登預言他“難乎免于今之世”,可知其人雖隱于深山,對天下大事還是很了解的。

阮籍在他著名的文章《大人先生傳》中提到另一位隱士蘇門先生;其人的特點在于幾乎完全不肯說話,一味長嘯。他為達到自己的自由付出了比孫登更高的代價。

阮籍在《大人先生傳》中批評過只知道遁入山林的表面化的隱士。只要精神獨立自由便好,是不是遁入山林毫不重要,如果雖隱而仍多是非之心,那是無法安頓自己的精神家園的。這顯然是他的夫子自道,拿這些話來批評嵇康,也非常合適。阮籍也正在努力尋求不入山林而獲得人格獨立、精神自由的新路子,可惜他的理論探討固然非常有深度,實踐卻跟不上,于是只好大喝其酒以麻醉自己,同時在《詠懷詩》中發泄其痛苦。

竹林之游風流云散之后,嵇、阮走上不同的道路。嵇康雖仰慕孫登,但他的實際人生態度太執著了,終于死于非命,應了孫登的預言;阮籍則頗有大人先生式的超然,但也不過是表面如此,他實際上與當權的司馬氏集團保持著比較密切的聯系——所以一直平安無事,壽終正寢——但這種聯系的精神代價很高。

用傳統的標準來看,就隱居的深度而言:蘇門先生當數第一,他隱姓埋名,完全離開政治,離開社會,拋棄文化,與世人簡直不肯交往;孫登第二,他沒有完全離開社會,也還關心政治,只是過一種世外高人的怪異生活;阮籍當列第三,他雖在社會生活當中但不守禮法,雖在官場之中但心態十分超然,精神尚能自由,但同時也就有了許多佯狂的痛苦;嵇康屈居第四,他雖然信神仙采上藥,但不能心平氣和,動輒得罪權貴,終于不能自保。嵇、阮雖然仰慕更加自由的山林隱逸,但那樣做成本太高,他們尚難完全接受。

而陶淵明則開辟了一條新路:只是退出官場,回到農村,去過普通人的生活。不過陶淵明雖然用新的方式來安排自己的隱居生活,卻仍然受到舊觀念的某些影響,他把“園田居”新宅安放在遠離村莊的地方,就仍然有點離群索居的意思。而稍后當他家遭遇火災時就因為沒有近鄰的救援而燒得相當徹底,損失慘重。

于是他接受教訓,把家搬到離城較近、鄰居甚多的南村去,其隱居生活進入了一個新的境界。

為了簡便易行,士人為尋求心靈自由、人格獨立而隱居,不能走蘇門先生、孫登或陶淡那樣的道路,最好也不走阮籍、嵇康式的道路。陶淵明的歸隱方式具有平淡無奇、人人可學的世俗化品格:無須遁入山林,只要回到故園,融入社區;無須披頭散發,仍然過士人的正常生活;無須咬緊牙關不開口,可以隨便說話,話桑麻,寫詩賦。唯一的條件只不過是離開官場——離開了這一塊是非之地,就比較容易保持內心的平衡和灑脫了。

隱士的根本要義在于精神世界向內轉,高遠之志完全可以隱蔽于家常平淡之中——這已經有點后來禪宗的意味了。陶淵明隱居方式的新意在他的一首代表作《飲酒》其五中說得很有意味:

結廬在人境,而無車馬喧。

問君何能爾?心遠地自偏。

采菊東籬下,悠然望南山。

山氣日夕佳,飛鳥相與還。

此中有真意,欲辨已忘言。

此詩當作于義熙七年(411)把家遷至南村之后。全詩明白如話,而發人深思。在陶淵明之前的隱居之士大抵離群索居,以奇特的方式生活表示他們對政治、對社會的厭惡和抗議,所以也謂之“隱遁”——從人間逃亡出去。這種生活其實是很痛苦的。

陶淵明比他們高明的地方在于,他實行的是所謂“歸隱”,退出官場,回到自己的老家,過農村知識分子很普通的生活:讀書、飲酒、訪友、游覽,高興起來的時候也干一點農活如鋤鋤草之類,外觀上一點也不像過去的隱士那樣奇奇怪怪的。

他仍然在人間。所以詩的第一句“結廬在人境”看似普通,其實有很重大的意義,詩人開宗明義,在這里宣布自己實行一種新型的隱居方式。

老式隱士之所以要遁入山林,一大原因是要遠離人世的渾濁和喧囂,防止污染,取消麻煩,遺世獨立。

現在陶淵明竟然雖然隱居而“結廬在人境”,用老眼光看起來,根本缺少基礎性條件,因為人間必有種種世俗的干擾,“車馬喧”就是這種干擾的形象化的說法。但陶淵明說,廬雖在人間,卻可以聽不到車馬喧,上下兩句之間用一“而”字,作一百八十度的急轉彎。用“而”字表示轉折在散文里很常見,而在詩里極罕見。兩句詩十個字,讀起來像散文,簡直是史無前例的句法,同時也表述了一種史無前例的新觀念。

這樣就很容易引出一個質疑者來,“問君何能爾?”提問者大約認為在人間隱居是不可能的;而答復則大有哲學意味:“心遠地自偏。”問題不在客觀條件,不在“地”,而在主觀心態,“心”遠則地自偏。

這是一個玄學式的答案,與佛學所謂“心無義”尤可相視而笑。“心無義”不否認客觀世界的存在,而用精神力量去消解它。佛學“心無義”所討論的是世界觀問題,似未及深入到人生觀上來。陶淵明無意于思辨哲學,他只關心人生哲學。關于如何才能“心無”,“心無義”只是說要“于物上不起執心”(元康《肇論疏》),要“神靜”(轉引自僧肇《不真空論》),仍然比較抽象。

陶淵明不說“心無”而說“心遠”;如何才能做到“心遠”?“采菊東籬下,悠然望南山。山氣日夕佳,飛鳥相與還。”人在自家宅院的東籬下采菊,眼卻望著南山,又轉而去看飛鳥:此即所謂“心遠”。

“望”字一作“見”,一字之差,古今議論紛紜。蘇軾認為“見”字好,“因采菊而見山,境與意會,此句最有妙處。近歲俗本皆作‘望南山’,則此一篇神氣都索然矣”(《東坡題跋》卷二《題淵明飲酒詩后》)。

事實上“望”字在版本上更有根據。蘇軾之所謂“俗本”與今日所見之善本均作“望”,則自當作“望”;“見”字倒未見有什么堅強的依據。陶淵明確實在望南邊的山,而字面上又與壽比南山之南山相合,古典與今典合而為一,最是巧妙。

悠然是一種不大容易達到的境界,須忘懷得失看破人生才行。這就是所謂“心遠”。陶淵明厭倦了官場的折腰應酬,拋棄了書本上“大濟于蒼生”(《感士不遇賦》)一類的高調,毅然歸隱,回歸于自然,回歸于自我,這時他已經把人世參透了,因此縱有車馬喧騰,種種世俗干擾,他一概不去理會,只顧自己采菊服食,享受生活,自得其樂,這正是陶淵明“心遠”之一端。

陶淵明固然希望長壽,但并不執著,他更看重的是生存狀態之自由和精神能有家園可以安頓。于是詩人由望山而及山之氣象,“山氣日夕佳,飛鳥相與還”兩句的深層含義在此。大自然生生不息,自有佳趣,飛鳥自由自在,日落歸林,這一極常見的傍晚景象給陶淵明極深的啟示,他由此體認到,這才是人生理想狀態的象征,所以接下來說“此中有真意”,“此中”即指“采菊東籬下”到“飛鳥相與還”這四句所描寫的意象之中,此中蘊含的“真意”,大約包括對于生命和自由的愛戀和向往。

陶淵明逃祿歸耕的原因,最主要的在于擺脫束縛,復歸自然,求得人格的獨立和心靈的自由。《歸去來兮辭》小序說起他到彭澤去當縣令,“及少日,眷然有歸歟之情。何則?質性自然,非矯勵所得。饑凍雖切,違己交病”。一有“矯勵”即不自由,即“違己”,而歸隱的好處即在于恢復本性,自由自在。

一般俗人在塵世中摸爬滾打,難免不干一點“違己”的事情,功利之心亦復難以消盡;讀讀陶詩正可如過屠門而大嚼,雖不能行,聊以寄情。陶詩久誦不衰的魅力,原因之一或即在于此乎。現在,中國古代的新型隱士陶淵明在西方產生了越來越大的影響,《飲酒》其五尤為膾炙人口,更可見對于后現代文明而言,陶淵明的“真意”具有某種解毒劑的意義,盡管西方人心目中的陶淵明很可能又已經經過了他們一番創造性的誤讀和改造。

陶淵明歸隱以后生活多半比較瀟灑,但這是要有經濟基礎的;也有時哀嘆貧困,發過不少牢騷,那是基礎出現問題了。

陶淵明曾經多次出仕,他一再說過,那都是為了吃飯;最后一次出為彭澤令,雖然在計劃之外,仍然勉強接受,因為這也正可以進一步籌措經費,以便歸隱。

關于他家有奴子一事,《歸去來兮辭》中曾經提到:“實迷途其未遠,覺今是而昨非。舟遙遙以輕飏,風飄飄而吹衣。問征夫以前路,恨晨光之熹微。乃瞻衡宇,載欣載奔。僮仆歡迎,稚子候門。”

其中“僮仆”二字,在今人編注本陶集中大抵不出注,其實這乃是一個專門名詞,這種人的存在與陶淵明的生計關系甚大,應當作出說明。

漢晉以來的所謂“僮仆”乃是與主人有人身依附關系的奴子,替主人種田、經商、從事各種家務勞動。僮仆亦稱為“僮”或“僮客”,例如西漢作家王褒(字子淵)寫過一篇《僮約》,雖然近于游戲文章,但從中也可以考見僮仆任務繁重,相當痛苦。

陶淵明家有僮仆,這些人應當是他家里從事農業生產的主力。陶淵明的高明之處在于,他本人也參加過一定的農業生產勞動,例如在豆子地里鋤草,收割水稻,等等。他頗知稼穡的艱難,與農人的關系比較接近,這就同那些“未嘗目觀起一坺土,耘一株苗,不知幾月當下,幾月當收”、一味高高在上的官僚雅士不可同日而語了。

其高明之處還在于,他對僮仆的態度也比較好。據蕭統《陶淵明傳》所記,他在彭澤令任上曾經派遣一個“力”——也就是僮仆即奴子,亦稱“力人”——去為他兒子服務,同時寫一封信道:“汝旦夕之費,自給為難。今遣此力,助汝薪水之勞。此亦人子也,可善遇之。”要求自家子女善待僮奴,強調指出“此亦人子也”,表現出某種人道主義精神。陶淵明不可能超越當時的政治經濟體制,但他主張善待弱勢群體,應當說已是難能可貴的了。

士人可以用出仕來“代耕”,靠官俸來養活自己一家;如果不當官了,那就回家種地。陶淵明歸隱以后即參加一部分農業勞動,對于“躬耕”沒有任何看不起的意思。“耕”與“讀”是中國古代士人安身立命的兩個基本點。

(摘自中華書局《歸去來:不一樣的陶淵明》)