基于混合智能算法優化的微電網下垂控制策略

郭慶,左曉陽,李金發,劉人杰,黃成龍

(吉林化工學院,吉林吉林,132022)

0 引言

近年來,隨著能源消耗和環境治理的雙重壓力不斷上升,國家對能源的需求也在不斷演變。為解決能源結構老化的問題,尋求多元化的能源供應勢在必行。微電網以其多樣的控制方式及持續提升的能源管理方案,可以在獨立運作與聯網模式中保持穩定地運轉。此外,這種方式能夠減少隨機型分布式電源對電網產生的干擾,有效地提高可再生能源的使用效果。鑒于光伏、風力發電機組、蓄電池設備以及氫能等各類分布式電源的大量涌現,許多國內外的研究者對于分布式發電技術的關注度也在日益增長[1~4]。近年來,隨著光伏、風電、儲能系統和氫能等分布式電源的發展速度加快,微電網技術的研究進步也十分迅速。這些分布式電源的廣泛應用推動了微電網的發展,為實現更加可持續和高效的能源系統提供了新的可能性。為了更好地實現微電網的穩定運行和高效管理,學者們正在不斷改進和優化微電網的控制策略,以適應不斷變化的電力系統環境。在微電網中,下垂控制策略始終對分布式電源并聯起到一定的保護作用。通過利用下垂控制,能夠更有效地調整微電網內各個分布式電源的運行狀態,從而提升系統的全面性和穩定性。下垂控制具有不依賴通信和“即插即用”的特點,使得微電網在各種條件下都能快速部署和運行。下垂控制可以實現有功均衡,有效協調微電網內部各個分布式電源的有功功率輸出,提高系統的能源利用效率。這為微電網的穩定運行提供了可靠的技術支持。然而,在無功功率均分方面,下垂控制存在一些問題。換句話說,由于未能全面考慮逆變器輸出電阻和線路電阻的作用,下垂控制在無功功率均分方面表現不佳。這導致母線電壓隨微電網運行狀態而改變,這不僅對出口電力質量造成了負面影響,還使得電力分配失衡。

針對以上問題,文獻[7]提出一種改進后的負荷功率分配控制策略,通過增加無功誤差補償,使微網內部的無功功率能夠被合理分配,但該方法有它的局限性,其控制器的參數選取不便。在文章[8]中,給出了一種自適應下垂控制方法。這個方法包括使用PI 控制器來自動調整下垂參數,同時也采用另外一種自適應的PI 控制器作為次級回路來調整直流微網總線電壓。然而,該控制方法在實際應用中較為依賴通信。參考文獻[9]提出了一種直觀的測量線路數值的方式,通過在本地控制環境中使用監測器來測量線路數值,突出了監測器對線路數值的精確測量。該方法基于觀測值計算每個分布式發電機(DG)的壓降大小,并旨在通過對每個DG 進行精確補償,合理分配系統中的無功功率。然而,這一方法在實際應用中可能面臨一定困難,因為它對微電網結構的要求相對較高。文獻[10]采集了連接線路的阻抗角作為一個重要變量對下垂控制改進,有助于在系統的暫態過程中減小振蕩。同時,為了進一步優化系統的動態響應,在控制中添加了一個微分控制環節,以更好地應對系統運行中的變化。但是該方法僅僅關注了功率的穩定性輸出問題,未充分考慮系統的電壓和頻率問題。這一限制可能導致在電壓和頻率方面存在的不穩定性。文獻[11]在逆變器控制中引入虛擬電阻,利用自適應控制使其阻值可以跟蹤有功功率輸出偏差值并及時調整,但是未考慮到該方法與微網中并聯運行的微型燃氣輪機兼容效果不好。文獻[12]采用的是一種融合了分段調控和頻率調制的自適應控制來改進其下的下垂控制;它采用了自動調整下垂曲線的手段去改善功率分配效果。然而并未考慮到該方法下下垂系數過大的話會對該系統產生怎樣的影響。文獻[13]是關于使用了一種自調節改進的下垂控制策略。該策略被應用到傳統逆變器下垂控制中并且加入了一個具有比例及積分的模塊以提高無功電壓下垂控制的關系從而使得能更好地平衡出力情況。不過這個方案也存在一些缺點比如可能會降低整體運行過程當中的穩定性和可行度而且也沒有提供任何有關選擇控制參數的方法等等的問題都是存在的。文獻[14]提到了他們所開發的一種叫做自適應模糊下垂控制 的先進型自動化管理方法,它的主要功能就是用一套有效的數學模型來自我調整的方式計算出來最適合當前狀態的最優值然后以此為基礎進一步確定最佳的工作條件以便系統保持穩定。文獻[15][16]采用新的控制技術,頻率設定值不變的情況下,可以對系統頻率提供支撐,并按預定比例分配負荷,但未提出確切的表達式確定該方法的相角下垂系數如何計算。文獻[17]在研究了包含儲存設備的光伏并聯網絡后,利用實時的光伏與電力系統的功率數據來調整光伏出力的峰值和谷值,以平滑電力輸出波動的幅度,但是該文并未使用高魯棒性的控制方法來處理光伏的發電量,這可能使得控制效果受到外界環境變化的影響,如:當光伏板的外部條件發生劇烈變動時,可能會出現“錯誤判斷”的現象,進而破壞光儲微電網的平穩運作。文獻[18][19]提出了基于一致性的二級控制策略,通過利用通信網絡與系統節點進行信息交流,減少系統電壓以及頻率的偏差,并有效提高了無功功率分配精度。

本文提出了一種基于混合智能算法的改進下垂控制策略,在下垂控制的基礎上加入積分和微分環節,同時將PSO 與GA 算法結合顯著提高了算法的尋優能力,設計誤差代價函數以功率輸出偏差及電壓偏差最小為目標,尋求最優控制參數,有效提高微電網工作狀態變化時系統功率均衡分配以及電壓恢復穩定的能力,縮短系統恢復穩定的時間,顯著提高了系統的魯棒性。

1 系統模型

■1.1 微網模型

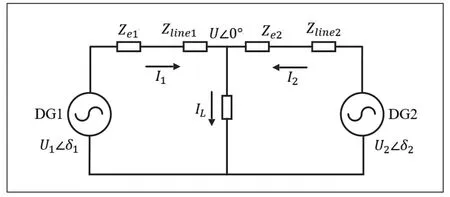

現階段,我國的微型電力網絡主要包括分散的新能源發電設施(DG)與存儲裝置(DS)組成。本研究中,我們將使用兩種小型新能源發電機組—DG1 和DG2 作為并聯運行,為突出本次仿真中的逆變器控制部分。因此,我們選擇用直流電源等效這兩個微型電源,并且設定它們的功率相近。此外,我們的實驗還包含了兩個不同的用戶負載:L1 和L2。

圖1 微網結構示意圖

■1.2 傳統下垂控制的功率分配分析

下面將兩臺逆變器并聯運行的功率傳輸特性進行分析。圖2 為其等效電路。

圖2 微網等效電路圖

Ui∠δi是微電源DG1 經逆變器后輸出的電壓,母線θ和微電源與電壓的相角差是δi;微電源的公共母線電壓為U∠0°。

逆變器輸出的電流為:

上式中,θ_i為逆變器i等效輸出阻抗的相角。

第i臺微源到公共母線的等效輸出阻抗為:

逆變器輸出的復功率為:

上式中,為逆變器輸出電流的共軛復值。

將式(1)取共軛復值代入式(3)中,計算可得到第i臺(i=1,2)逆變器產生有功功率和無功功率為:

當系統傳輸線路為理想情況下的高壓線路時,此時線路的傳輸阻抗是感性,電阻R可被忽略Zi≈jXi,θi≈90°。

負載阻抗相較于微源的輸出阻抗非常大,因此母線電壓相角與逆變器i 出口處電壓的相角之差很小,即cosδi≈ 1,sinθi≈δi。則對(4)式簡化后得如下公式:

根據式(5),(6),我們可知在高壓系統中,逆變器的等效輸出阻抗是感性,因此等效輸出阻抗相角差δi,與微電源逆變器出口處輸出的有功功率成正相關;在微電源逆變器的出口位置,輸出的無功功率與微源輸出電壓的幅度以及母線電壓的幅度之間的差值Ui-U是正相關的。

頻率與相角之間的關系如下式:

綜上所述,下垂控制表達式為:

傳統下垂控制有它本身的局限性,體現在追求電壓偏差更小和分流精度更高上。假定兩種輸出功率單元的輸入輸出電能是一樣的,且虛擬阻抗也是一樣的。然而,由于線纜的阻抗具有顯著差異,實際上,這兩種變換器運行的 I-U 曲線并不是為同一條電壓電流曲線,如圖3 所示。

圖3 下垂控制曲線

圖4 下垂控制改進框圖

觀察圖像后發現,如果選取較低的下垂曲線系數,雖然能減低電壓誤差,但是也會削弱分流準確度;相反地,若采用較高的下垂曲線系數,則能夠提升分流精準度,然而卻會導致更大的電壓誤差。因此我們可以得出結論:通過放棄對有差控制的精確度以換取負載電流均勻性的下垂控制方式是存在的。在傳統的下垂控制模式里,設定好的下垂系數并未充分考慮到蓄電池的特質,這可能造成系統運行時過量或不足地充電和放電現象,進而損害了蓄電池的使用期限,并且無法實時調整蓄電池SOC 與下垂系數的對應關系,這也使得系統的穩定性變得困難。綜上,傳統下垂控制存在其不足之處,需要對它進行改進。

2 改進下垂控制

■2.1 改進下垂控制設計

為了應對系統負荷投切時,由于線路阻抗的差異導致的功率分配和電壓波動問題,我們在 P-V/Q-f 下垂控制方程式的基礎上增加了積分和微分環節,從而形成改進后的下垂控制方程,如下:

因為上式中m 和n 的調整沒有相關理論作為參考。調整的過程,存在一定的隨機性,且需要一定的時間。這些參數之間的關系是相互影響的,有的情況下,需要使系統的動態性能指標達標可能需要犧牲系統一定的超調量。因此,本文利用算法作為達到系統穩定目的的手段,對這些參數進行動態尋優調整。

在優化和改進過程中,我們需要關注系統的各個方面的性能,例如:控制效率、續航能力等。在其中核心的控制參數優化問題在于考慮由于微網全局的高維度以及非線性導致的系統的龐雜棘手。改進后下垂控制的優化目標是保證整個系統的穩定性以及電力質量達標。具體總結后,需要滿足以下目標:微電網全局應當穩定且高效地依托額定功率參考值或隨機負載的需求對DG 的輸出功率進行優化控制。

改進后的優化算法通過不斷迭代來尋找控制最優解,這就需要通過目標函數來反映系統的狀態是否穩定以及電能質量是否達標。在這里引入微網狀態誤差積分代價函數,通過改進控制算法調整M 和N 參數,不停迭代尋找最優解,找到目標函數的最小值,即可使該系統達到穩態誤差較小的穩定狀態。

目標代價函數可設計為:

其中,W是權重矩陣;E(k)是絕對誤差矩陣,定義為:

△P(k)和 △Q(k)是有功和無功參考功率及測量出的實際值之間的誤差。△V(k)是以標幺值(1.0p.u)表示的電壓偏差。因此代價函數越小,代表有功無功及電壓偏差越小,即系統此時的工作狀態越穩定,電能質量越高。

■2.2 混合智能算法優化

2.2.1 粒子群算法和遺傳算法原理

粒子群算法中,假定在某個D 維度的目標搜索領域里,存在N 個微粒構成的集群,其中第i 個微粒代表了某個D維向量:

第i 個質點的運動速率就是一條d 維向量,我們將其標記為:

在第t代的第i個粒子向第t+1代進化時,根據以下式子更新:

式中,vij(t)粒子的速度,xij(t)粒子的位置,pij(t)粒子的最優解,pgj(t)群體的最優解,c1、c2學習因子。

基本的粒子群算法和遺傳算法流程如圖5 所示。

圖5 PSO 與GA 算法原理流程圖

2.2.2 混合智能優化算法設計

利用遺傳算法模仿生物學中的DNA 復制過程以尋找最佳解決方案,該方法具備強大的全局優化特性,能高效地處理離散優化問題的集合,然而它的局部優化性能相對較差,這可能導致在實際應用過程中受到限制,難以獲得最優結果。相比之下,傳統的粒子群算法則依賴于跟蹤單個實例的最大值來尋求最優解,這種方式對于處理非線性和連續型優化問題非常實用,效率高且收斂速度快,但在多次迭代之后可能會陷入局部最優狀態。為克服這兩者在處理多元化優化任務時的缺陷,本研究提出了一種新型的融合了粒子群算法與基因算法的混合粒子群算法,此法綜合了兩種算法的長處并揚長避短,因為在傳統的粒子群算法中,粒子的移動方向是由個體最大值決定的,存在一定的局限性,但是在加入GA 后,我們采用粒子與其自身及整個族群的最小值交互以及隨機粒子突變的方法來搜尋最優答案,從而擴大種群的可能范圍,提升整體搜索的能力。

在混合算法粒子收斂的過程中,慣性權重至關重要,傳統PSO 的慣性權重ω通常是固定不變的,但ω設置的大小,嚴重影響粒子的收斂速度,想要準確達到系統最優解很難。因此,本文對ω的設置如下,使ω與t 成反比:

式中:ωs是初始慣性權重系數,ωe是結束慣性權重系數,t表現在的迭代次數,M是總的迭代次數。

粒子的迭代次數越多,c 越大。在搜索前期為增強粒子的全局尋優能力,c1和c2相對小。后期為增強粒子的局部尋優能力,c1和c2相對較大,該思路有利于精確得到最優解。本文對學習因子c1、c2的設置如下:

式中:c1s、c1e是c1的起始值和結束值,c2s、c2e是c2的起始值和結束值。

在PSO 中引入GA 的交叉和變異,可以提高隨機性,使粒子種群更多樣。此外,這種算法還能增強其局部隨機搜索的功能,從而能更快地找到最優解。當算法將要得到最優解時,此時應使變異的概率減小,避免損失最優解。本文對交叉和變異概率r、p的設置如下:

式中:ps是起始變異概率,pe是結束變異概率。

圖6 混合算法原理流程圖

整個改進算法優化控制參數的過程如下:

(1) 初始化粒子位置xi與速度vi,初始化個體和全局適應度值最佳。

(2) 開始迭代,根據公式(19),(20),(21)得到ω、c1和c2。由于交叉操作,計算得到交叉臨界值r。每次迭代后,粒子必須更新自身位置和速度,并對越界的粒子修整,得到暫時的各個粒子的適應值f。

(3) 對得到的f進行排序,為后續的交叉和變異做準備。當交叉條件概率達標時進行交叉操作。交叉概率由固定概率變為動態設定,它會隨著當前迭代次數不斷改變,并修正越界變量。

(4) 交叉結束后更新各個粒子適應度值f,下一步變異操作做準備。

(5) 對粒子進行變異操作。根據式(23),得到p。同交叉概率一樣,它不是固定不變的,是隨機數。

(6) 更新個體和全局最優值。若fi<fibest,則fibest=fi,pi=xi;若fp<fibest,則fibest=fp,pg=xi。其中,pi為粒子i經歷過的最好位置,pg所有粒子經歷過的歷史最好位置。

(7) 如未能達到結束條件,返回步驟(2)。

接下來我們將對比分析本研究提倡的混合優化算法、傳統的PSO(粒子群)以及GA(遺傳算法)對多目標測試問題ZDT3 的解決效果,其優化成果以圖形形式展示在圖7 上。可以看到,當使用GA 時,它在經過了500 輪迭代之后仍未找到合適的最優解;而PSO 則在約275 輪迭代后停滯并呈現出局部最優狀態,并未實現全局最優的目標。由此可以看出混合算法對比PSO 能夠跳出局部最優,對比GA 能成功收斂,尋優能力更強,效果更好。

圖7 三種算法適應度測試對比圖

3 仿真驗證與分析

本研究擬利用MATLAB/Simulink模擬構建實證模型。我們計劃創建三種模型:一種是基于P-V/Q-f 下的下垂控制方法;另一種是根據本文創新方法改進后的下垂控制方法。我們將比較這兩種方案在不同負載變動及開關狀態下的電力分配效果和電壓調整情況,第三種是由傳統的PSO算法與本文提出的改進下垂控制結合,以實現后兩者間的比照分析,以此來證明我們提出的新型混合算法的優越性和實用性。

■3.1 微網仿真模型

本研究以MATLAB/Simulink 為平臺構建了一個微電網模擬系統,并對其中的獨立運行狀態下的微電網逆變器的性能特征通過仿真方式進行了研究。該模擬系統的核心組件包括三相電壓源型的逆變器(DG1)與(DG2)及當地負荷構成的微電網,其主要結構分為兩個部分:功率主回路和控制回路。

圖8 微網主電路Simulink 仿真模型

從整體架構角度來看,使用了下垂控制策略下的三相全橋逆變器被描繪在了圖9 中。逆變器輸出電壓為濾波電容端電壓vo,流入微網母線的逆變器輸出電流為io。這個系統的主要調控環路由兩個組成部分構成,一個是功率環另一個則是電壓電流雙閉環。其中功率環控制器會根據對逆變器輸出的電壓電流采集后得出對應的結果并以此推算出來逆變器輸出的有功功率P 和無功功率Q 并且依照 P-f 和 Q-V下垂特性的公式去調整參與內環控制相應的設定值參考電壓V 和參考頻率f;內環控制器采用電壓電流雙閉環控制它旨在確保整個控制過程中的良好的電壓源外特性,進一步提高了高效響應系統調整的能力。

■3.2 參數設計

具體仿真參數如表1 所示。

表1 仿真參數表

設定模擬流程:初始階段,DG1、DG2 和L1 開始運作,L2 在0.3s 時啟動,而在0.6s 時L1 停止工作。

■3.3 仿真結果對比

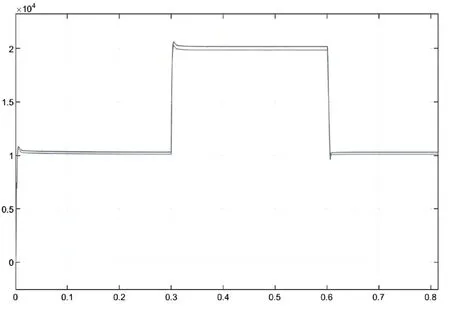

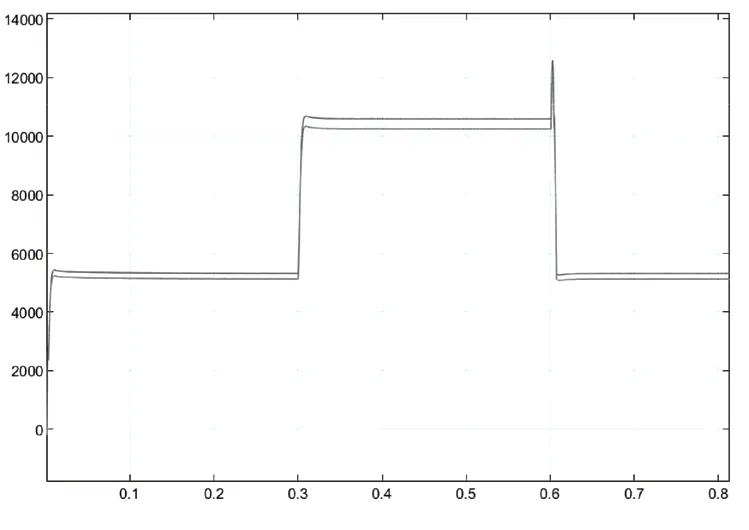

觀察圖10~圖12 可知,當采用傳統的P-V/Q-f 下垂控制方法時,當時間在0.3s 處,DG1 與DG2 的有功功率分別提升至20kW 及10kW,而其無功功率為10kW;而在時間到0.6s 的時候,兩者的有功功率均降低為10kW,同時他們的無功功率亦相應地減少到了5kW。盡管如此,我們發現DG1 和DG2 之間的有功功率差異相對較小,但他們間的無功功率并未得到合理的分配合理化處理,導致兩者間存在著明顯的輸送失衡現象,并且它們的輸出電壓也有了顯著的變化,這主要是受到線路阻抗不同所帶來的影響。

圖10 傳統下垂控制下有功功率輸出

圖11 PSO 改進下垂控制下有功功率輸出

圖12 本文改進下垂控制下有功功率輸出

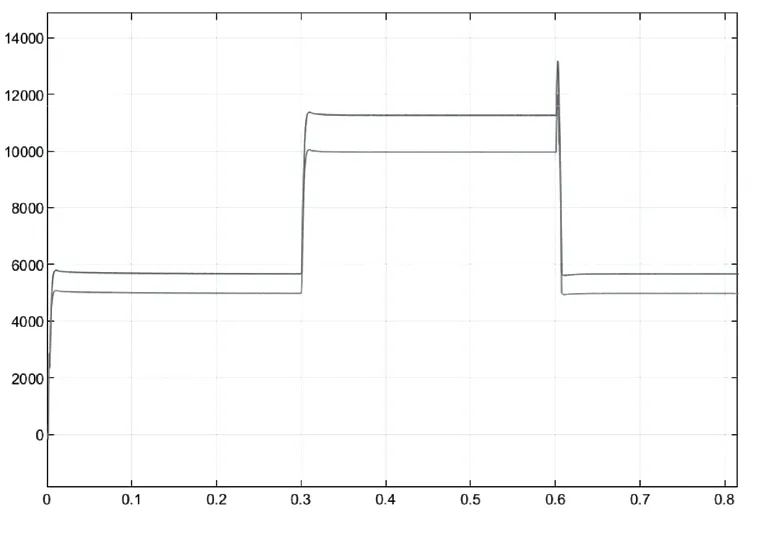

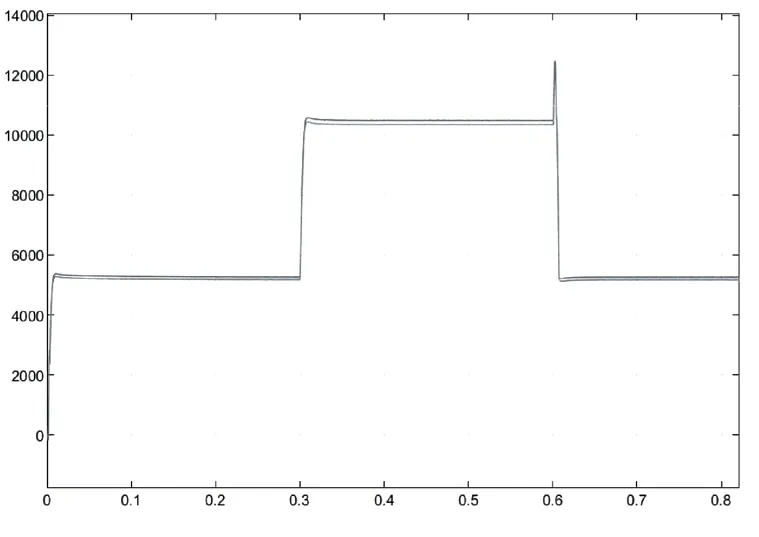

在采用本文所提出的改進下垂控制以及PSO 改進下垂控制策略后,從圖13~圖15 及圖16~圖18 中可以看出,在改進下垂控制的作用下在0.3s 時,DG1 和 DG2 的有功功率由10kw 增加到20kw,無功功率由5kw 增加到10kw;0.6s 時,DG1 和 DG2 的有功功率由20kw 下降到10kw,無功功率由10kw 下降到5kw,系統總體的工作狀態大致相同,但DG1 和 DG2 之間輸出偏差大幅減小了,同時即時輸出電壓出現高度的重合現象,說明均達到了合理均分的目的。

圖13 傳統下垂控制下無功功率輸出

圖14 PSO 改進下垂控制下無功功率輸出

圖15 本文改進下垂控制下無功功率輸出

圖16 傳統下垂控制下輸出電壓

圖17 PSO 改進下垂控制下輸出電壓

圖18 本文改進下垂控制下輸出電壓

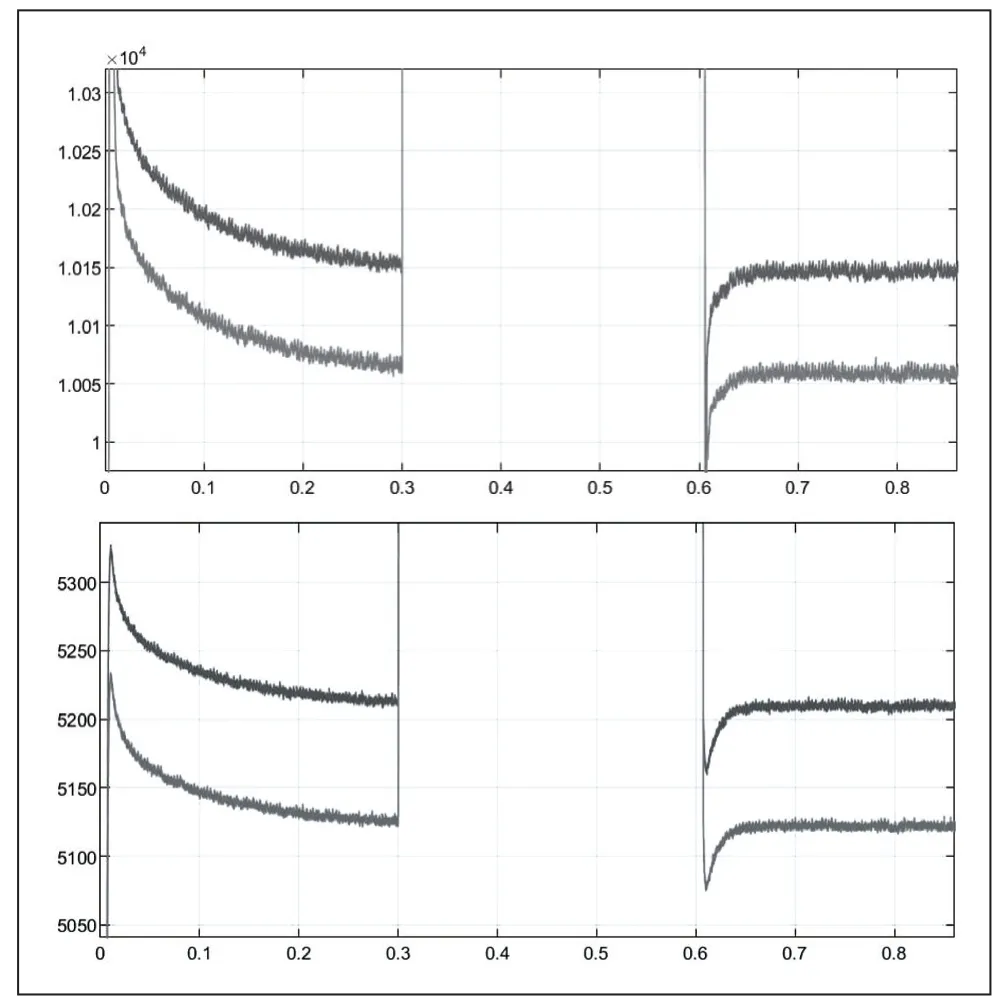

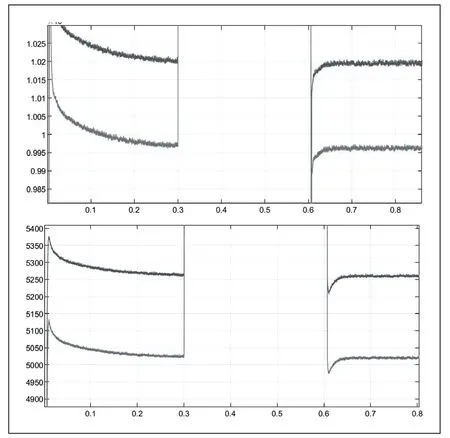

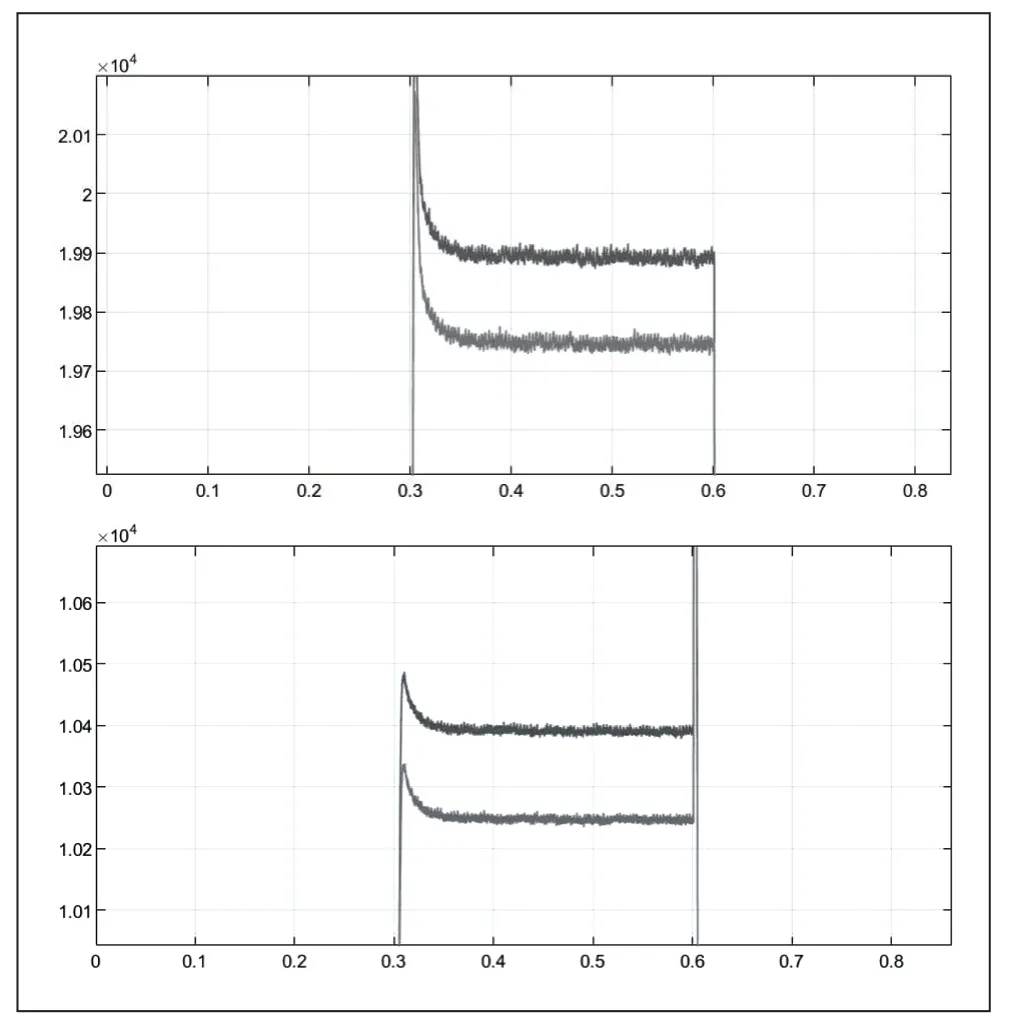

同時,由于所采用的算法不同,2 種改進策略的結果亦有差異。從圖19~圖20 中可以看出,在0~0.3s 及0.6s 以后,本文改進下垂控制下系統的有功功率輸出偏差在85W左右,無功功率輸出偏差在95W 左右;PSO 改進下垂控制下系統的有功功率輸出偏差在225W 左右,無功功率輸出偏差在235W左右;從圖21~圖22中可以看出,在0.3s~0.6s,本文改進下垂控制下系統的有功功率輸出偏差在145W 左右,無功功率輸出偏差在155W 左右;PSO 改進下垂控制下系統的有功功率輸出偏差在420W 左右,無功功率輸出偏差在430W 左右;由此可見混合優化算法比傳統PSO 算法的尋優能力強,系統更穩定,誤差更小。

圖19 本文改進下垂控制下有功無功功率輸出

圖20 PSO 算法改進下垂控制下有功無功功率輸出

圖21 本文算法改進下垂控制下有功無功功率輸出

圖22 PSO 算法改進下垂控制下有功無功功率輸出

4 結論

文中對傳統下垂控制未考慮到逆變器輸出阻抗、線路阻抗的影響導致的功率分配不均的問題開展了研究,提出了一種基于混合智能算法的改進下垂控制策略,現將主要工作和結論總結如下:分析了傳統下垂控制的局限性,對此提出了加入積分微分環節的改進方法,又由于控制參數選取上的困難,同時由于PSO 與GA 都有各自的缺點,提出利用PSO與GA 相結合的混合算法對本文控制參數進行優化,并在MATLAB/Simulink 搭建仿真,用傳統下垂控制與基于PSO的改進下垂控制與本文提出的基于混合算法的改進下垂控制策略作對比,得出本文所提出的基于混合算法的改進下垂控制策略在線路阻抗不平衡時,可以改善功率分配不均以及電壓幅值跌落的能力,提高系統的魯棒性。