公路風吹雪植物防治技術

徐蘭鈺

(黑龍江省交通規劃設計研究院集團有限公司,黑龍江 哈爾濱 150080)

0 前 言

根據公路風吹雪雪害的形成條件,在易發生風吹雪的路段附近營造防雪林、種植植被,或者適當利用路線兩側既有的草木植被,對風吹雪進行有效干擾,使風吹雪的雪粒在植被、防雪林帶內及其附近堆積,減輕和防止道路雪害,是比較經濟有效的方法[1]。它既能防止風吹雪影響車輛通行,又能美化、綠化沿線環境,提高木材蓄積量。在有條件的地區,應盡可能采用營造防雪林等植物措施來防治風吹雪雪害。

1 防雪林的作用和適用環境

1.1 防雪林的作用

(1)降低風速、攔截風吹雪雪粒并減輕視覺阻礙。

防雪林能夠通過阻擋氣流和攔截風吹雪中的雪粒,使風吹雪中的雪粒改變落點,并降低風吹雪強度、減輕視覺阻礙,同時還能夠起到一定的視線誘導作用。

(2)協調路域環境,改善沿線景觀。

防雪林可以美化、綠化公路沿線的自然環境,增加植被覆蓋率,改善附近的微氣象條件,提高司機和乘客的感官舒適性。同時,還可以遮擋沿線的不協調景物,調和路線景觀。

(3)吸收有害氣體、降低噪音。

防雪林作為高蓄積量的綠色載體,能夠有效吸收汽車排出的一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物、鉛等有害氣體,同時具有良好的減音降噪功能。

(4)調整氣流。

防雪林可以降低地面附近的風吹雪流速,同時提高樹林頂部的氣流速度,在攔截、降速的同時,可以調節風吹雪氣流分布,改變雪害路段風吹雪的空間跨越位置和形成條件。

(5)增大地表氣流阻力、提高積雪顆粒的啟動風速。

防雪林可以有效增大地表附近的氣流阻力,伴隨空氣流動阻力的增加,風吹雪啟動地面積雪顆粒的風速也相應增大,地面積雪顆粒的流動難度明顯提高。另外,由于防雪林兼具儲雪、固土的功能,對風吹雪的防治、春季風沙的緩解、土壤改良及固土保墑十分有利[2-3]。

1.2 防雪林的適用環境

(1)土地價格低廉且容易取得土地使用權的公路風吹雪易發位置。

(2)迫切需要協調公路沿線景觀、綠化路域環境的位置。

(3)線路附近土地條件較差,使用可能性較小之處。

(4)能夠充分利用現有樹林或綠化帶的地方。

(5)將現有的其它防雪設施改造為防雪林,能夠起到更大作用的位置。

(6)由于條件限制,無法設置防雪柵、防雪墻等的路段位置。

2 防雪林的種類與結構

2.1 防雪林的種類

(1)喬木類。

喬木防雪林主要有由紅松、樟子松、落葉松、黑松、白松、臭松、花曲柳、白楊、黑楊、紅楊、椴樹、柞樹、樺樹、水曲柳、胡桃楸、榆樹等樹種組成。

喬木類一般比較高大,占地相對寬闊。由于公路風吹雪雪害發生在冬季,而大多數樹木在冬季都會落葉,故防止風吹雪效果較好的是紅松、樟子松、黑松、臭松等枝葉比較茂密,枝下空間較小的樹種。

(2)灌木類。

灌木林主要由榛柴、柳樹、映山紅、黑加侖、山丁子、山里紅、紫穗槐、黃槐、重瓣榆葉梅、東北連翹等樹種組成。

灌木類的林木相對矮小,但枝條密集、生長繁茂,因此阻擋低空氣流和風吹雪顆粒的效果良好。

(3)喬灌混交類。

喬灌混交林兼具喬木高大和灌木密集的優點,彌補了高大喬木林下空間較大的不足,同時也提高了灌木林的防風吹雪的能力。喬灌木混交林是防雪林類型中的優勢組合,防雪效果也較為理想。

2.2 防雪林的結構

防雪林的風吹雪防治效果與防雪林的結構有密切關系。根據樹冠密度,防雪林林帶可以大致分為三級[4]。

(1)緊密結構的防雪林(樹冠密度0.80及以上)。

(2)疏透結構的防雪林(樹冠密度0.50~0.79)。

(3)透風結構的防雪林(樹冠密度0.10~0.49)。

由于防雪林是沿路線種植,故林帶的長度一般遠大于寬度。為了達到防治風吹雪的目的,一般需要采用密集程度較高的林帶,其樹冠密度宜在0.80及以上。考慮到林帶樹木生長的需要,在樹冠密度達到1.00之前,需要進行間伐、修枝等,故間伐、修剪后,在入冬前的樹冠密度應達到0.80以上。

為了有效減少枝下空間,提高公路防雪林防治風吹雪的功效,還可以在林帶的迎風側種植灌木,以增強防雪林阻擋低空氣流、截留積雪的效果。

3 防雪林結構組成與風吹雪防護寬度

防雪林有喬木林、灌木林、喬灌混交林之分,林帶結構又有緊密結構、疏透結構和透風結構的不同。由于樹木品種、樹木高度、枝下空間、結構緊密程度的不同,防雪林對公路風吹雪雪害的防護距離和防護效果不盡相同,主要體現在以下方面。

(1)樹木高大,防雪效果較好。在防雪效果基本相當時,防雪林越高,對公路風吹雪雪害的防護寬度就越大。實際采用時,防雪林的邊緣與路線邊緣的距離以樹高的10~15倍為宜。

(2)樹冠密度越大,防雪林的防雪效果越好,對公路風吹雪雪害的防護寬度就越大。由于防護林的生長需要保持一定的空隙及透光性,故樹冠密度以保持在0.80~1.0為宜。

(3)防雪林林帶越寬,防治公路風吹雪雪害的效果越好,對風吹雪的防護寬度范圍就越大。由于沿線用地等的局限,防雪林的寬度一般取10~30 m。

(4)防雪林的枝下空間小,防治公路風吹雪雪害的效果較好,防護寬度也較大。因此,可以采用枝下高度較低的樹木,或采用喬灌混交林帶。

4 防雪林結構組成與阻雪量

4.1 防雪林的阻雪量

防雪林攔截風吹雪的阻雪量與防雪林的結構組成密切相關,樹木高度、枝下空間、樹冠密度、林帶寬度的影響較大。總體而言,樹木高度、樹冠密度、林帶寬度大,枝下空間低矮,則阻雪效果越好,繞過或通過防雪林的風吹雪雪花顆粒就越少。

4.2 防雪林樹冠密度

防雪林的樹冠密度與阻雪量關系密切。當其它條件不變,樹冠密度越大,阻雪量就越大。因樹冠密度不同,阻擋積雪所形成的雪丘位置也不相同。如前所述,兼顧風吹雪防治、林木生長需要,樹冠密度保持在0.8~1.0較好。

4.3 防雪林枝下空間

防雪林枝下空間的大小主要體現在枝下高度的不同。當其它條件相同時,枝下高度越低,攔截風吹雪的效果越好。由于風吹雪的雪花顆粒大部分集中在低空,故枝下高度對風吹雪雪花顆粒的沉降影響極大,對形成的積雪雪丘位置也有較大影響。

4.4 防雪林寬度

防雪林的寬度與阻雪量關系密切,不同的林帶寬度,其阻雪量也大不相同。當其它條件固定時,阻雪量隨防雪林寬度的增大而逐漸提高,當防雪林的寬度達到某一數值時,阻雪量增加速度趨緩,阻雪量接近峰值。

5 防雪林的風吹雪防治機理及阻雪效果觀測

5.1 防雪林風吹雪防治機理

公路風吹雪防雪林的上下結構一般都比較緊密,當風吹雪經過防雪林時,大部分氣流從林帶的上方穿越而過,其余部分則會通過林帶或繞過林帶邊緣。

由于風吹雪受到防雪林的阻擋,風吹雪氣流的動能迅速下降,流動速度明顯降低。根據防雪林寬度的不同、枝下空間高度的不同、樹冠密度的不同,使風吹雪雪花顆粒迅速沉降在防雪林的前、中、后位置,堆積形成雪丘。

基于公路風吹雪的防治需求,防雪林的寬度越大,樹木越高,樹冠密度越大,枝下空間越小,其治理效果越好。防雪林的結構組成條件不同,會導致風吹雪防治效果的改變。如引起風吹雪積雪沉降形成的雪丘位置和形狀的變化,可由林前、林中改變到林后。

由于防雪林的攔截阻擋作用,風吹雪氣流一般會在防雪林之前,8~10倍防雪林高度的距離附近承受減速作用,在防雪林之后10~15倍防雪林高度的距離范圍內減速作用最強,風吹雪裹挾的雪花顆粒將會沉積在減速區范圍內。

5.2 防雪林阻雪及流場特征觀測

(1)防雪林阻雪效果觀測。

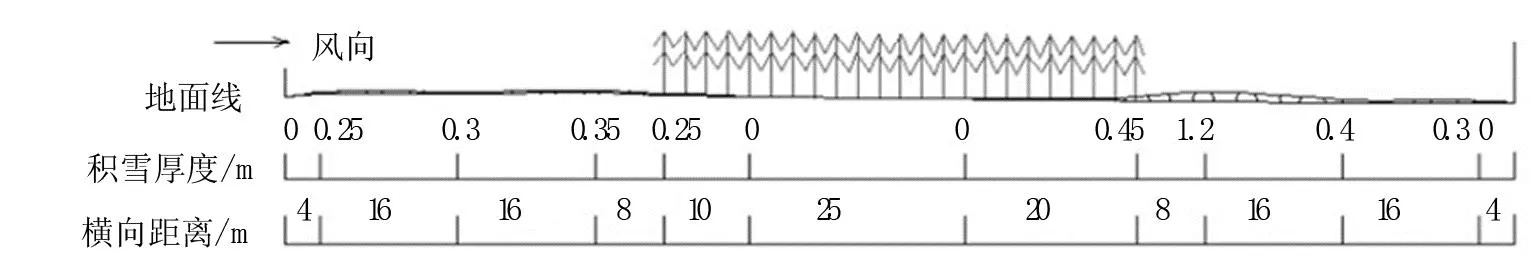

風吹雪觀測路段位于“土龍公路”黑龍江省樺南縣境內,技術等級為三級公路。“土龍公路”風吹雪雪害路段防雪林的樹木品種為樟子松,當年樹木高度約8 m,防雪林寬度55 m,樹木種植間距2.5 m。冬季對該處防雪林阻擋風吹雪的效果進行了觀測,有關位置的積雪情況如圖1所示。

圖1 觀測路段防雪林附近的積雪厚度

由圖1可見,防雪林前(迎風向)滯留的積雪寬度累計44 m,防雪林全寬55 m,林內積雪寬度累計約30 m,防雪林后(背風向)的積雪寬度累計44 m。防雪林前后的積雪寬度分別達到樹木高度的5.5倍。據現場調查,該路段防雪林平均阻雪量52.9 m3/m。

(2)防雪林附近空氣流場觀測。

根據風吹雪天氣的空氣流場觀測結果繪制流場分布圖,如圖2所示。根據流場分布(將迎風向遠端,距地面1 m高度的正常風速設定為100%,風速變化以此為基準。圖中等高線上的數據為風速百分比)。

圖2 觀測路段防雪林附近的風速流場(單位:%)

由圖2可知,防雪林迎風面的風速變化與氣流距離地面的高度有關。較低處的風速會逐漸下降,在通過防雪林后速度降至30%~50%;較高處的氣流受到防雪林的阻擋而抬升,空氣流速反而增大,達到原風速的110%~140%,至越過防雪林后,逐漸恢復原有風速。因此,防雪林在阻擋、攔截作用之外,還有使風吹雪中的雪花顆粒加速并輸送至較遠距離的作用,充分利用這一特性,能夠將積雪地點遠離路基路面范圍,從而避免或減輕風吹雪雪害。

6 樹木生長程度對構建防雪林的影響

使用不同生長階段的樹木構建防雪林,有不同的適用特點,匯總如表1。

表1 不同生長程度樹木作為防雪林木的特點

7 對構建防雪林的具體要求

防雪林的樹木間距較小,防雪效果相應較強。為兼顧防雪和林木生長的需要,以1.0~2.5 m的樹木間距的防雪林效果較好。對于間距較大、樹木比較高大的林帶,以混種灌木等為好。

對于防雪林的具體位置,根據現場觀測和風洞試驗結果[4-7],減速區的范圍一般為樹高的10~15倍。因此,防雪林以距離路基坡腳10~15倍樹高為宜。

防雪林的防雪效果,與林帶、風吹雪風向形成的夾角有關。兩者成90°夾角時,防治效果最好。當風向與林帶的夾角在60°以上時,防治風吹雪的效果顯著。即防雪林的長邊應盡可能與風吹雪的方向成直角,且不應小于60°。

防雪林的長度,應取公路風吹雪雪害路段的長度和以主風向為基礎的斜角延伸長度的合計。

8 草木植被的防治功效和主要影響因素

8.1 植被對風吹雪的作用和影響

在風吹雪路段,如果路基兩側有生長茂盛的草木植被,低空風吹雪氣流在抵達路基之前,將受到雜草樹木的影響而減速,不同數量的雪花顆粒被攔截在雜草樹木之中,能明顯減輕公路表面及其附近的積雪程度。在平原區,植被的防護效果尤其顯著;在山區公路,半填半挖、深路塹形成的迎風、背風的路段較多,如果路側有森林阻擋,發生風吹雪的可能性也明顯降低。

8.2 草木植被對風吹雪的主要影響因素

(1)植被覆蓋程度。

當發生風吹雪時,受路基兩側雜草及樹木的影響,風速下降,風吹雪裹挾的雪花顆粒沉降在雜草和樹木之中,落到路面及其附近的雪花顆粒相應減少。所以植被的覆蓋程度越高,積雪、存雪效果就越好,同時積雪顆粒的啟動也更加困難,風吹雪的防治作用增強。

(2)植被高度。

與防雪林的效用相仿,當植被高度增加時,對風的影響高度就越大,更高范圍內的風速相應減弱。同理,若使積雪顆粒啟動,就需要更高的風速。基于以上因素,充分利用路線兩側農作物的立地秸稈,也是一個經濟可取、行之有效的方案。

9 結 語

在易發生風吹雪的公路路段附近,通過營造防雪林、種植植被,或者充分利用路線兩側既有的草木植被、農作物立地秸稈等,對風吹雪進行有效干擾,使風吹雪的雪花顆粒加速沉降,積存于防雪林內、草木叢中,并在其附近堆積滯留,以減輕和防止風吹雪雪害,是比較經濟有效的方法。能夠在防止風吹雪妨礙交通的同時,綠化公路環境,協調路線景觀。在有條件的地區,應盡可能地采用適宜的樹木種類、適當的樹木間距、合理的喬灌混交方式,構建防雪林、防雪植被等來防治風吹雪雪害。