碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐力學性能分析與數值模擬

戴首昆,張 瑤,包智博,李冠奕,魯軍凱

(東北林業大學,黑龍江,哈爾濱 150040)

0 引 言

防屈曲支撐[1-5]是一種應用于建筑結構中的抗側力耗能減震構件,其可在小震下像普通支撐一樣給結構提供抗側剛度,而在中震或大震下,防屈曲支撐可在拉壓作用下實現屈服而不發生屈曲,進而減小主體結構的地震響應。然而,防屈曲支撐是通過耗能內芯的彈塑性變形消耗地震能量,使得結構在震后可能會產生較大的殘余變形,影響結構的使用。為此,有關學者提出了一種新型自復位耗能支撐,其不僅有較強的耗能能力,還具有較好的自恢復特性,可減小結構在震后的殘余變形。

Zhu等[6]對自復位摩擦耗能支撐框架(RHDBF)及防屈曲支撐框架(BRBF)的抗震性能進行了對比分析,結果表明相比于BRBF,RHDBF可有效減少結構的殘余變形。黃海濤等[7]提出了一種采用組合熱軋角鋼設計的自復位支撐,試驗表明該種組合熱軋角鋼防屈曲支撐構造合理,能夠滿足建筑對抗震性能的需求。在Miller等[8]提出的自復位支撐中,其利用玄武巖纖維代替傳統的鋼絞線。數值分析發現,提高初始預應力及復位筋截面積可有效提高支撐的復位效果。劉璐等[9]針對其提出的自復位防屈曲支撐給出了預應力及變形需求等參數的設計方法。劉洋濤[10]基于預壓碟簧構建了一種新型自復位防屈曲支撐,并通過數值模擬及試驗研究了復位比率、殘余變形等參數對支撐滯回性能的影響。

針對傳統自復位防屈曲支撐無法充分發揮支撐內芯的耗能能力,且變形能力不足等問題,提出一種由碟簧-鋼絞線復位系統提供自復位能力,型鋼圓管實現耗能特性的碟簧-鋼絞線自復位支撐。通過有限元軟件對其進行數值仿真并進行受力分析,研究復位比率、剛度比等參數對支撐復位性能、滯回特性及耗能能力的影響。

1 碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐

1.1 碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐構造

基于傳統自復位支撐由于鋼絞線變形能力較差,無法充分發揮支撐的耗能能力,而使用形狀記憶合金等材料的自復位系統造價較高等問題,提出一種碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐。其主要由支撐內芯、加勁肋、推拉板、錨固板、約束鋼管、鋼絞線、碟簧及內外套管組成。該支撐的耗能系統主要由支撐內芯及約束鋼管組成,且內芯與約束鋼管之間存在一定的間隙,從而避免支撐內芯受壓時與約束構件發生擠壓。支撐的自復位系統由碟簧、鋼絞線、內外套管及推拉板組成。碟簧與鋼絞線串聯,并通過施加預壓(拉)力給支撐提供復位力,其中碟簧位于兩個推拉板之間并環繞布置于約束鋼管外側,其組合形式為疊合與對合(每兩個碟簧疊合后再與另一組碟簧對合),而鋼絞線兩端分別與錨固板及推拉板固定連接。內、外套管主要作用是在支撐受壓時推動兩側錨固板發生外移,因此內、外套管(內管左側、外管右側)分別與左、右兩側的加勁肋固定連接。

碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐的工作機理:當支撐受拉時,兩側錨固板位置隨加勁肋的外移相互遠離,鋼絞線隨錨固板外移受拉變形增加,碟簧由于兩側推拉板的相互靠近受壓變形增加。當支撐受壓時,與加勁肋固接的內、外套管將發生相對移動,同樣使兩側的錨固板相互遠離,進而使鋼絞線及碟簧分別發生受拉、受壓變形。

1.2 碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐力學性能分析

復位比率αSC是衡量支撐復位能力的一項重要指標,文獻[11]給出了復位比率的合理設計值應在0.5~1.5之間,αSC的計算公式為

(1)

式中:F0為自復位系統的初始預拉(壓)力;fcy為防屈曲支撐耗能內心的屈服應力;σ0為自復位系統的初始預拉(壓)應力;Ast為鋼絞線的截面面積;Ac為耗能內芯的橫截面積;ω為防屈曲支撐應變強化系數;β為防屈曲支撐拉壓不平衡系數。

耗散性能是衡量支撐耗能能力的一項重要指標,能量耗散系數Ψ的計算公式為

(2)

碟簧-鋼絞線自復位支撐的剛度比K為

(3)

式中:E1為鋼絞線的彈性模量;A1為鋼絞線的橫截面積;L1為鋼絞線的長度;G2為碟簧組的剛度。

2 數值模擬分析

2.1 有限元模型的建立

采用通用有限元分析軟件Abaqus建模分析。支撐內芯邊界條件為簡支,支撐總長度為4 000 mm。支撐內芯、約束鋼管、內外套管均采用8節點的減縮積分實體單元C3D8R,碟簧采用4節點減縮積分殼單元S4R,鋼絞線為2節點線性三維桁架單元T3D2。支撐內芯、內、外套管均采用雙線性本構模型。支撐內芯、約束鋼管、內外套管、碟簧等彈性模量E=2.0×105MPa,鋼絞線彈性模量Es=1.9×105MPa。支撐內芯及內外套管等材料的屈服強度分別為fyc=260 MPa及fyt=300 MPa,支撐內芯與約束鋼管之間僅考慮法向接觸,碟簧之間的相互作用通過耦合(Coupling)模擬,鋼絞線則通過綁定(Tie)與錨固板進行固定連接。支撐軸向荷載通過兩個布置于內芯端部形心處的兩個參考點施加,參考點與內芯端部耦合連接。

2.2 有限元結果分析

(1)復位比率對碟簧-鋼絞線自復位支撐受力性能的影響。

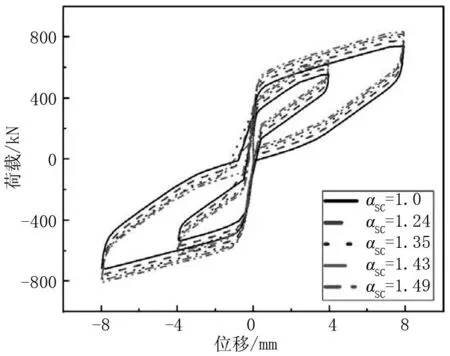

圖1中5種工況下各支撐的滯回曲線均出現明顯的對稱“旗型”特征,支撐加載時呈現雙折線關系,卸載時殘余變形極小,說明該碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐具有良好的耗能能力及自復位特性。此外,隨著復位比率的增加,滯回曲線中的兩個“旗幟”圖形逐漸背離,說明碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐的自復位特性隨著復位比的增加而提高。由復位比率的定義可知,隨著復位比率的增加,復位系統提供給支撐的復位力隨之增加,進而提高了支撐的自恢復性。圖2給出了各支撐能量耗散系數與復位比率的關系曲線。可見,隨著復位比率的提高,支撐的耗能能力逐漸降低,降幅約為12.7%。

圖1 αsc對支撐滯回性能影響

圖2 能量耗散系數-αsc關系曲線

(2)剛度比對支撐滯回性能的影響。

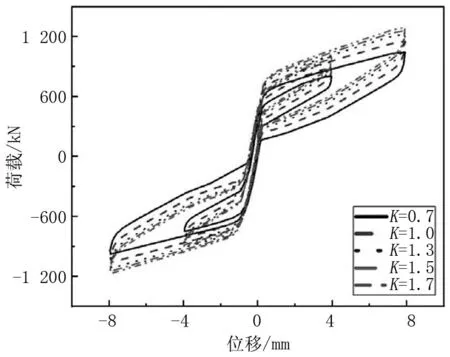

圖3中給出剛度比為0.7、1.0、1.3、1.5、1.7的五個支撐滯回曲線,五個曲線均有明顯對稱的“旗型”特征,在加載及卸載過程中呈現雙折線與三折線特性,支撐恢復力為0時的殘余變形不到0.5 mm。可見該碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐具有良好的耗能能力及自復位特性。此外,隨著剛度比的增加,滯回曲線中“旗幟”圖形的背離情況愈發明顯,說明碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐的自復位特性隨著剛度比的增加而提高。圖4給出了各支撐能量耗散系數與剛度比的關系曲線。可見,隨著剛度比的增加,支撐的耗能能力逐漸降低,降幅約為21.1%。

圖3 剛度比對支撐滯回性能影響

圖4 能量耗散系數-剛度比相關曲線

3 結 論

提出一種由碟簧-鋼絞線復位系統提供自復位能力,型鋼圓管實現耗能特性的碟簧-鋼絞線自復位支撐,并基于通用有限元分析軟件Abaqus完成建模分析。研究結果表明,該支撐在往復加載過程中滯回曲線呈現飽滿的“旗型”特性,具有穩定的耗能能力,較好的自復位性能。碟簧-鋼絞線自復位防屈曲支撐的自復位性能隨著復位比及剛度比的增加而提高,耗能能力隨復位比及剛度比的增加而減少。