寧夏生產建設項目侵蝕強度分異規(guī)律研究

劉冰 王友勝 王立明 張國軍 馬文濤 魏小燕

[關鍵詞] 水土保持;生產建設項目;水土保持分區(qū);侵蝕強度;寧夏

[摘 要] 隨著生產建設項目水土保持“強監(jiān)管”的提出,寧夏需要根據區(qū)域水土流失特點,建立科學適用的生產建設項目監(jiān)管體系。選取寧夏水土保持動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)中已有數據和近5 a已驗收項目數據,根據生產建設項目類型進行分類,分析不同水土保持分區(qū)中生產建設項目土壤侵蝕特點。結果表明:①現有數量最多的生產建設項目為其他類型項目,需要針對該類型項目進行細化管理,其次為加工制造類項目和公路工程,這三類占比分別為26%、12%和9%,生產建設項目主要分布在丘陵臺地干旱草原風水蝕交錯區(qū)和銀川平原潛在風蝕區(qū),占比分別達到65%和19%;②近5 a已驗收項目類型最多的為其他類型項目,其次為公路工程和其他電力工程,占比分別為26%、17%和12%;③風力侵蝕區(qū)的項目較水力侵蝕區(qū)少,但風蝕區(qū)各類項目均易發(fā)生強烈及以上侵蝕,水蝕區(qū)露天非金屬礦較易發(fā)生強烈及以上侵蝕。

[中圖分類號] S157.1? [文獻標識碼] A? DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2024.01.013

寧夏回族自治區(qū)位于我國西北部,是水土流失最嚴重的省份之一,其特殊的地理位置和氣候環(huán)境,對黃河的輸沙和西北的防沙起著重要的作用[1]。2020年,寧夏水土流失面積15 687.43 km2,占自治區(qū)總面積的23.63%,其中:風力侵蝕分布在中北部的干旱草原區(qū)和黃河沖積平原區(qū),面積5 006.58 km2;水力侵蝕分布在寧中南黃土丘陵溝壑區(qū)和寧南山區(qū),侵蝕面積10 680.85 km2[2]。該區(qū)屬于溫帶大陸性干旱與半干旱氣候區(qū),受季風氣候的影響,極易發(fā)生水土流失和荒漠化現象,生態(tài)環(huán)境脆弱,破壞后恢復困難[3]。隨著經濟社會發(fā)展,生產建設強度不斷加大,新的水土流失不斷產生[4-5],改變了土地原有的面貌,破壞了土壤結構,致使植被覆蓋度降低[6]。施工過程中大挖大填,導致大量土地裸露,形成大量的棄土棄渣,同時裸露地表極易發(fā)生水土流失[7]。

法律法規(guī)是指導生產建設項目減少水土流失的基礎。《中華人民共和國水土保持法》頒布實施后,寧夏先后頒布實施了《寧夏回族自治區(qū)實施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》《寧夏回族自治區(qū)生產建設項目水土保持方案報批管理規(guī)定》《寧夏回族自治區(qū)水土保持設施補償費、水土流失防治費收繳、管理和使用規(guī)定》,近年來又制定了《寧夏回族自治區(qū)生產建設項目水土保持監(jiān)督管理辦法(試行)》和《寧夏回族自治區(qū)水土保持監(jiān)測管理辦法(試行)》。但就寧夏來講,因地域的特殊性,現有的監(jiān)管模式存在技術短板,缺乏針對性強又可操作的規(guī)范性技術指導[8]。

近年來,寧夏在部分區(qū)域開展了生產建設項目“天地一體化”監(jiān)管工作示范和推廣,同時確定了全區(qū)水土保持率的遠期目標,創(chuàng)建了寧夏水土保持動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng),建立了生產建設項目的本底數據庫[9]。隨著生產建設項目的增加,水土流失防治任務加重,如何提高生產建設項目水土保持監(jiān)管工作質量和效率,有針對性地規(guī)范生產建設項目水土流失防治技術,成為當前寧夏水土保持一線工作急需解決的問題。寧夏生產建設項目需要加強信息監(jiān)控和管理,完善相關規(guī)章制度。現有規(guī)章制度雖具有普適性,但對寧夏適用性較差,了解現有生產建設項目的區(qū)域差異特征是提升適用性的基礎。水土流失治理需要根據區(qū)域特點,但目前缺乏生產建設的分區(qū)特征分析,較難根據生產建設項目類型針對性地建立區(qū)域監(jiān)督管理體系。本研究選取寧夏水土保持動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)中已有數據,根據生產建設項目類型進行分類,分析不同水土保持分區(qū)中生產建設項目特點,為生產建設項目監(jiān)督管理體系的完善提供支撐[10]。

1 研究區(qū)概況

寧夏回族自治區(qū)是我國5個少數民族自治區(qū)之一,地理位置為東經104°17′~107°39′、北緯35°14′~39°23′,面積6.64萬km2。地跨黃土高原和內蒙古高原兩個地形區(qū),海拔1 090~2 000 m,南北狹長,南高北低,呈階梯狀下降,境內山地迭起,平原錯落,丘陵連綿,沙丘、沙地散布。氣候類型為典型的大陸性氣候,基本特點為:春暖快,夏熱短,秋涼早,冬寒長;干旱少雨,日照充足,蒸發(fā)強烈,風大沙多;南涼北暖,南濕北干;氣象災害較多。自南向北分跨3個氣候帶,原州區(qū)以南屬中溫帶半濕潤區(qū),年降水量600~800 mm;固原市大部屬中溫帶半干旱區(qū),年降水量400~600 mm;海原北部至引黃灌區(qū)屬中溫帶干旱區(qū),年降水量180~400 mm。全年平均氣溫約7 ℃,由北向南遞減,北部引黃灌區(qū)8~9 ℃,中部同心、鹽池等地7~8 ℃,南部固原市5~6 ℃。全區(qū)氣溫日較差12~15 ℃,平均氣溫年較差24~32 ℃。寧夏降水稀少,蒸發(fā)強烈,空氣干燥,全區(qū)多年平均降水量230 mm,由北向南遞增,在180~800 mm之間。

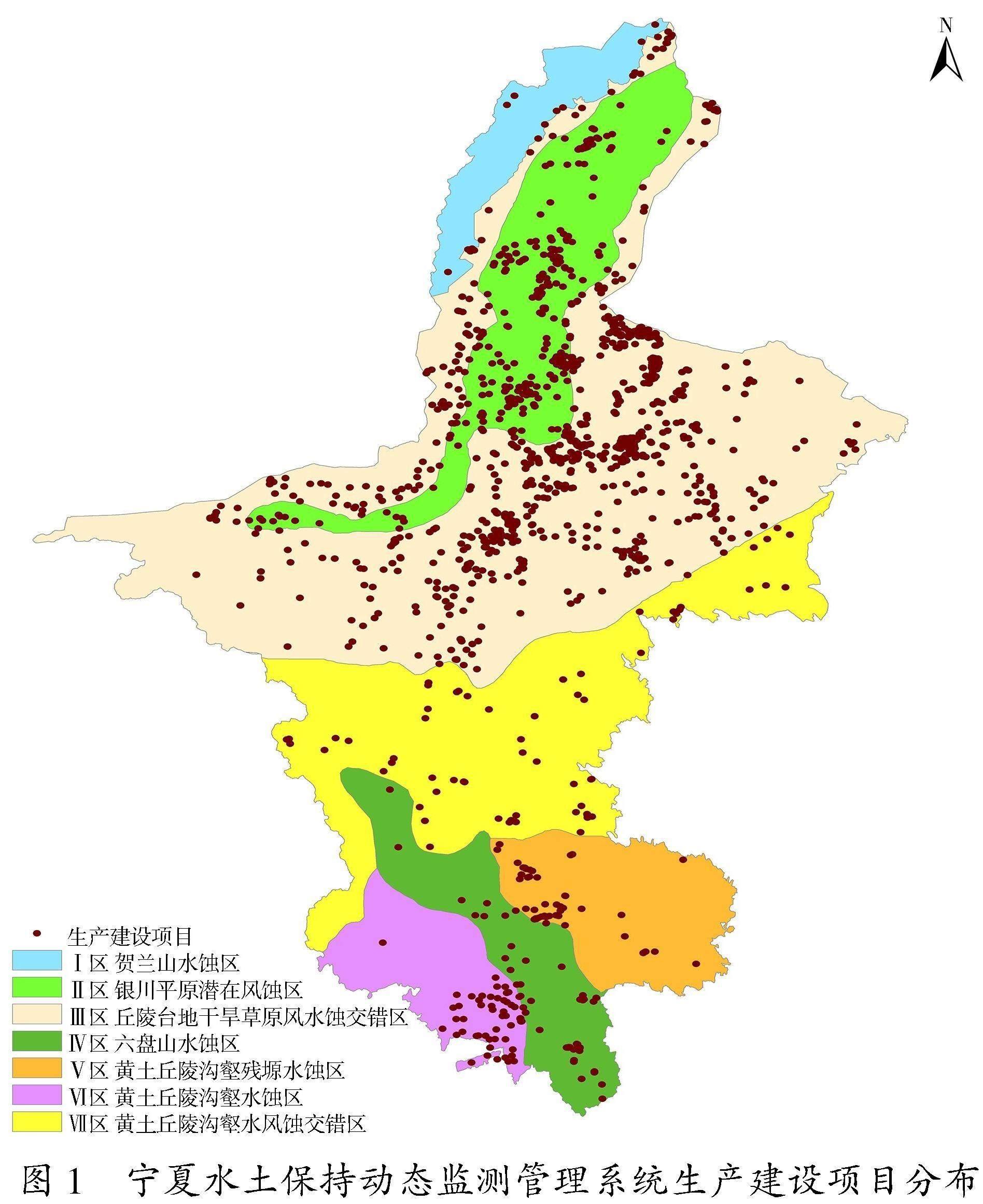

寧夏地貌形態(tài)多樣,按照《中華人民共和國水土保持法》和自治區(qū)人民政府批復的《寧夏回族自治區(qū)水土保持規(guī)劃(2016—2030年)》,以地貌和水土流失特點為主導因素,全區(qū)共劃分為7個水土保持四級區(qū),即:Ⅰ區(qū)——賀蘭山水蝕區(qū)、Ⅱ區(qū)——銀川平原潛在風蝕區(qū)、Ⅲ區(qū)——丘陵臺地干旱草原風水蝕交錯區(qū)、Ⅳ區(qū)——六盤山水蝕區(qū)、Ⅴ區(qū)——黃土丘陵溝壑殘塬水蝕區(qū)、Ⅵ區(qū)——黃土丘陵溝壑水蝕區(qū)、Ⅶ區(qū)——黃土丘陵溝壑水風蝕交錯區(qū)。其中Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ區(qū)屬于全國水土保持三級區(qū)劃中的寧中北丘陵平原防沙生態(tài)維護區(qū),其他4個四級區(qū)屬于寧南隴東丘陵溝壑蓄水保土區(qū)。各水土保持區(qū)水土流失差異顯著,2020年,Ⅰ區(qū)水土流失面積為831.77 km2,Ⅱ區(qū)734.47 km2,Ⅲ區(qū)6 190.38 km2,Ⅳ區(qū)911.76 km2,Ⅴ區(qū)1 098.92 km2,Ⅵ區(qū)585.66 km2,Ⅶ區(qū)5 334.47 km2[2]。

2 數據來源及研究方法

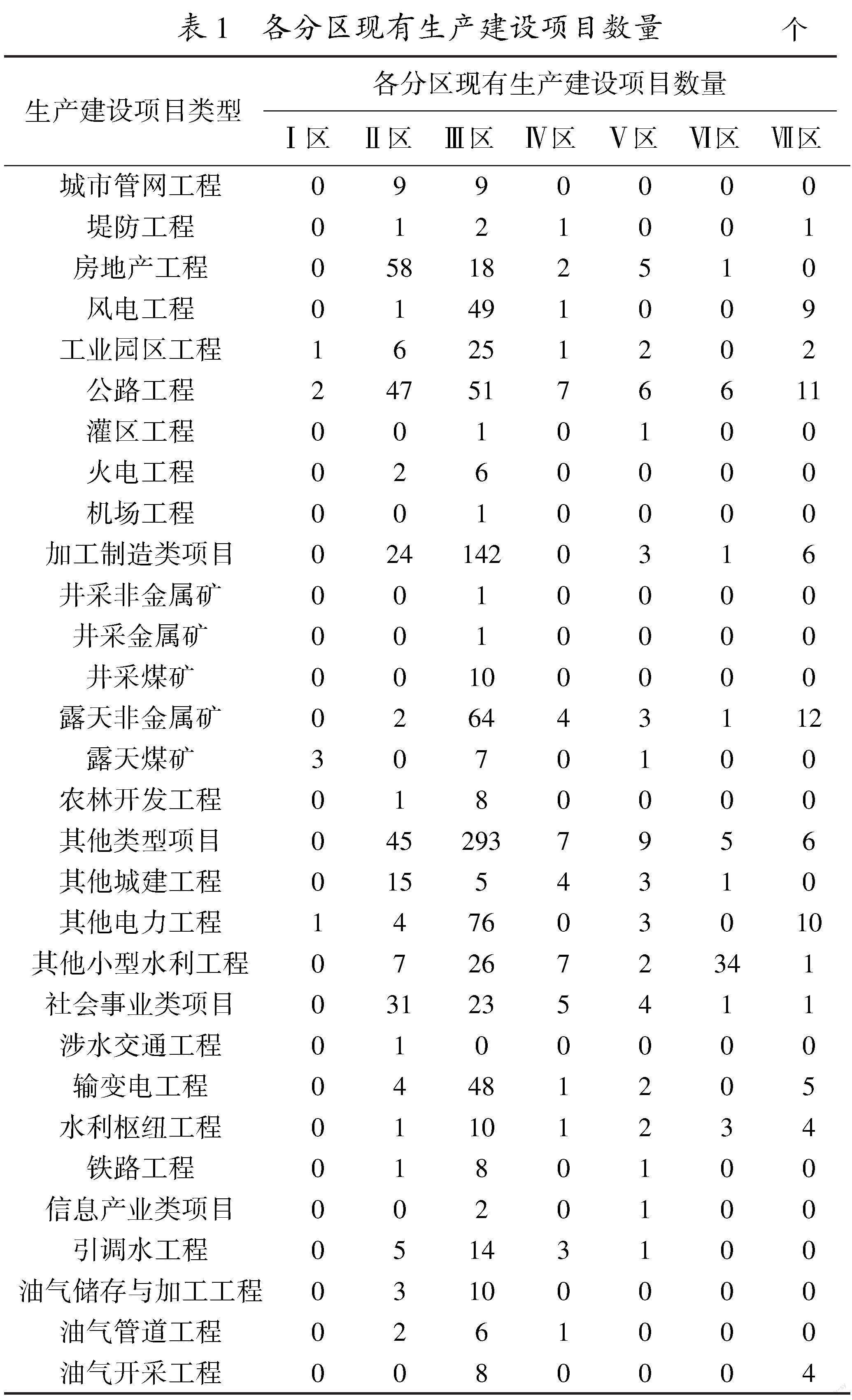

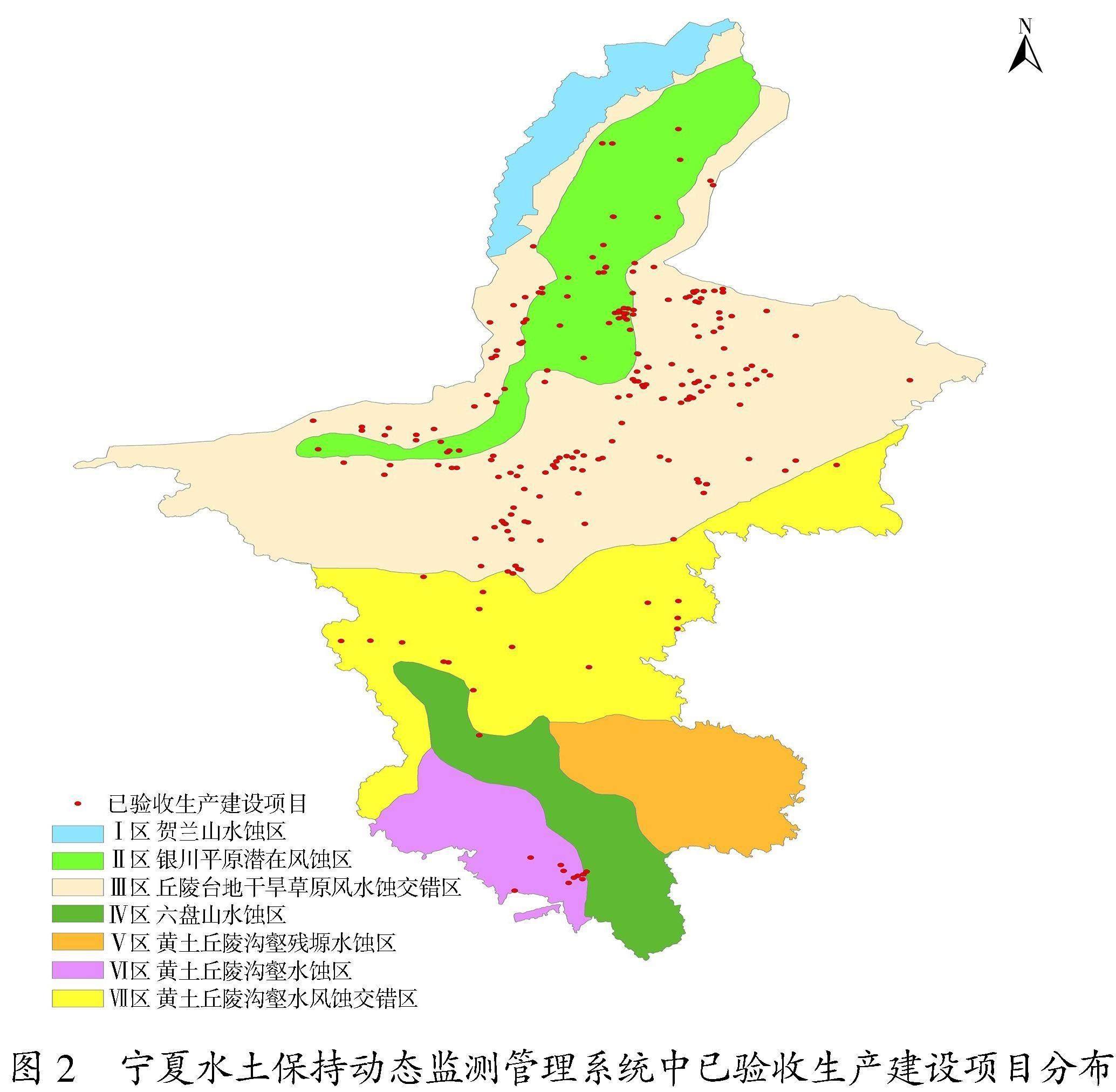

按照《水利部辦公廳關于印發(fā)生產建設項目水土保持技術文件編寫和印制格式規(guī)定(試行)的通知》(辦水保〔2018〕135號)中的行業(yè)類別,將生產建設項目分為36類。使用《寧夏回族自治區(qū)水土保持規(guī)劃(2016—2030年)》中的7個四級水土保持分區(qū),將寧夏水土保持動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)中已有的生產建設項目以點的形式導出,剔除地理位置錯誤和信息有誤的點,共有生產建設項目1 420個(見圖1和表1);整理系統(tǒng)中信息完整的近5 a(2017—2021年)已驗收生產建設項目,有230個(見圖2和表2)。在ArcGIS 10.8中對生產建設項目圖層和水土保持分區(qū)圖層進行疊加分析,統(tǒng)計不同區(qū)域不同類型生產建設項目的分布特征。

3 結果與分析

3.1 已驗收生產建設項目空間分布特征

圖3為已驗收生產建設項目水土流失強度情況統(tǒng)計。由圖3可知,寧夏近5 a已驗收生產建設項目在Ⅲ區(qū)分布最多,占全部項目的69%,其次為Ⅱ區(qū),占18%。

表3為不同侵蝕強度的已驗收生產建設項目數量統(tǒng)計。由表3可知,生產建設項目主要分布在微度侵蝕區(qū),在輕度侵蝕及以上區(qū)域中,風力侵蝕區(qū)的項目數量多于水力侵蝕區(qū)。從項目類型上看,全區(qū)已驗收項目類型最多的為其他類型項目,其次為公路工程和其他電力工程,占比分別為26%、17%和12%。

各區(qū)近5 a已驗收項目情況如下:

Ⅰ區(qū)屬于水土流失重點預防區(qū),該區(qū)域禁止一切與保護無關的開發(fā)建設活動,此區(qū)域5 a內無已驗收的生產建設項目。

Ⅱ區(qū)屬于水土流失一般預防區(qū),此區(qū)域內已驗收項目主要為公路工程(11個)、房地產工程(8個)和其他小型水利工程(6個)。該區(qū)域生產建設項目所在區(qū)域以微度侵蝕為主,輕度及以上侵蝕主要為風力侵蝕。

Ⅲ區(qū)屬于水土流失重點治理區(qū),該區(qū)域已驗收項目主要為其他類型項目(50個)、其他電力工程(22個)和公路工程(21個)。該區(qū)域以微度侵蝕為主,同時輕度及以上侵蝕區(qū)項目個數相較其他分區(qū)更多。

Ⅳ區(qū)屬于水土流失重點預防區(qū),該區(qū)域已驗收項目為風電工程和其他小型水利工程各1個。風電工程所在區(qū)域為中度侵蝕區(qū)。

Ⅴ區(qū)屬于水土流失重點治理區(qū),該區(qū)域近5 a無已驗收項目。

Ⅵ區(qū)屬于水土流失重點治理區(qū),該區(qū)域已驗收項目為其他類型項目(4個)和城市管網工程(2個),以及公路工程、其他小型水利工程和輸變電工程各1個。該區(qū)域生產建設項目所在區(qū)域均為微度侵蝕區(qū)。

Ⅶ區(qū)屬于水土流失重點治理區(qū),該區(qū)域已驗收項目主要為公路工程(6個)、風電工程(5個)和其他電力工程(5個)。該區(qū)域水土流失類型均為水力侵蝕,以微度侵蝕為主,風電工程和公路工程所在區(qū)域存在輕度及以上侵蝕。

由上述內容可知,全區(qū)已驗收生產建設項目數量最多的區(qū)域分布在水土流失面積最大的風水蝕交錯區(qū)。該區(qū)域屬于水土流失重點治理區(qū),生產建設項目水土流失防治標準相對重點預防區(qū)較低;加之該區(qū)域生態(tài)環(huán)境脆弱、降水稀少且年內分布不均勻、表土層薄等,導致地表擾動后較難恢復,生產建設項目建設過程中雖會進行水土流失治理,但治理后一般缺乏長期的管護。水土流失監(jiān)測側重水蝕而較難反映風蝕的狀況,無法準確預測風力侵蝕模數,造成對風力侵蝕的重視不夠,防護和治理措施簡單。

3.2 現有生產建設項目空間分布特征

圖4為現有生產建設項目水土流失強度情況,由圖4可知,寧夏回族自治區(qū)現有生產建設項目在Ⅲ區(qū)分布最多,占對應全部項目的65%,其次為Ⅱ區(qū),占19%。表4為不同侵蝕類型及強度的現有生產建設項目數量統(tǒng)計,在輕度侵蝕及以上區(qū)域中,其他類型項目最多,其次是加工制造類項目和露天非金屬礦。

從項目類型上看,全區(qū)現有生產建設項目數量最多的為其他類型項目,其次為加工制造類項目和公路工程,占比分別為26%、12%和9%。

Ⅰ區(qū)現有7個生產建設項目中,1個工業(yè)園區(qū)工程已停工,其余為1個其他電力工程、2個公路工程和3個露天煤礦工程。Ⅰ區(qū)中除1個公路工程外,其他項目均在輕度及以上侵蝕區(qū)。

Ⅱ區(qū)現有項目主要為房地產工程(58個)、公路工程(47個)和其他類型項目(43個)。水土流失以微度水力侵蝕為主,輕度及以上侵蝕均為風力侵蝕。

Ⅲ區(qū)現有項目以其他類型項目(286個)、加工制造類項目(142個)和其他電力工程(76個)為主。水土流失情況與已驗收項目類似,以微度侵蝕為主,風力侵蝕均在輕度及以上,其中有近40%的項目處于強烈侵蝕區(qū)。

Ⅳ區(qū)現有項目主要為公路工程(7個)和其他小型水利工程(7個),以及其他類型項目和社會事業(yè)類項目各5個。該區(qū)域生產建設項目所在區(qū)域均為水力侵蝕區(qū),以微度侵蝕為主,出現強烈侵蝕的項目為露天非金屬礦和公路工程。

Ⅴ區(qū)現有項目主要為其他類型項目(8個)、公路工程(6個)和房地產工程(5個)。該區(qū)域生產建設項目水土流失均為水力侵蝕。

Ⅵ區(qū)現有項目主要為其他小型水利工程(34個)、公路工程(6個)和其他類型項目(5個)。該區(qū)域生產建設項目所在區(qū)域水土流失均為水力侵蝕。

Ⅶ區(qū)現有項目主要為露天非金屬礦(12個)、公路工程(11個)和其他電力工程(10個)。該區(qū)域生產建設項目所在區(qū)域以水力侵蝕為主,其中處于中度以上侵蝕區(qū)的工程主要為露天非金屬礦和其他類型項目。

與已驗收項目相比,現有項目以其他類型項目、加工制造類項目和公路工程居多。加工制造類項目在已驗收項目中占比低于現有項目,說明該類型項目有較多未驗收,原因可能為該類型項目為近年新增,存在大部分未建完或水土保持工程不合格,達不到驗收要求的情況。從空間上看,Ⅱ區(qū)處于寧夏黃河經濟帶,人口密集,相應房地產工程和公路工程居多;Ⅲ區(qū)為推進發(fā)展區(qū),寧夏作為我國首個省級內陸開放型經濟試驗區(qū)和絲綢之路經濟帶戰(zhàn)略支點、中阿國際合作橋頭堡,近年來加大了清真食品生產基地建設,該區(qū)其他類型項目和加工制造類項目較多。生產建設項目所在區(qū)域侵蝕強度以微度為主,在出現侵蝕的區(qū)域以風力侵蝕居多,特別是中度以上侵蝕,主要出現在風蝕區(qū),主要項目類型為加工制造類項目、其他類型項目和露天非金屬礦。

4 結論

本研究分析了寧夏水土保持動態(tài)監(jiān)測管理系統(tǒng)中生產建設項目在7個四級水土保持分區(qū)的空間分布特征,以及生產建設項目建設區(qū)的水土流失強度。通過分析得到全區(qū)現有數量最多的生產建設項目為其他類型項目,其次為加工制造類項目和公路工程。全區(qū)其他類型項目數量最多,說明現有生產建設項目分類在該區(qū)具有一定的不適用性,應根據區(qū)域特征對其他類型項目進一步分類,以方便精細化監(jiān)督管理。

生產建設項目主要分布在Ⅲ區(qū),其次是Ⅱ區(qū)。而Ⅲ區(qū)為水土流失最嚴重的區(qū)域,風力侵蝕區(qū)的項目數量較水力侵蝕區(qū)少,但輕度及以上侵蝕區(qū)中,風力侵蝕區(qū)項目數量遠多于水力侵蝕區(qū)。水蝕區(qū)露天非金屬礦較易發(fā)生強烈及以上侵蝕,風蝕區(qū)各類項目均易發(fā)生強烈及以上侵蝕。目前現有生產建設項目水土保持的相關標準規(guī)范和設計偏重水力侵蝕,而寧夏急需出臺針對風蝕和風水蝕交錯區(qū)的生產建設項目水土保持指導文件,以減少由人為擾動造成的風力侵蝕。

[參考文獻]

[1] 張榮.芻議寧夏水土保持生態(tài)建設成效[J].陜西水利,2019(11):184-185.

[2] 寧夏回族自治區(qū)水利廳.寧夏回族自治區(qū)2020年水土保持公報[M].銀川:寧夏回族自治區(qū)水利廳,2021:1-3.

[3] 鄧瑞芬.寧夏地區(qū)水土保持與荒漠化防治措施探究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2020(12):28-29.

[4] 聶斌斌,王小平,李璐,等.新形勢下湖北生產建設項目水土保持方案管理工作的思考[J].中國水土保持,2021(8):14-16,49.

[5] 鄂竟平.中國水土流失與生態(tài)安全綜合科學考察總結報告[J].中國水土保持,2008(12):3-7.

[6] 姚莉.淺談生產建設項目水土流失特點及防治對策的研究[J].內蒙古水利,2018(11):47-48.

[7] 呂釗.寧北風蝕區(qū)生產建設項目棄渣場植被恢復研究[D].北京:北京林業(yè)大學,2013:1-10.

[8] 夏芳.寧夏地區(qū)水土保持監(jiān)督管理中存在的問題及對策[J].工程技術研究,2021,6(15):197-198.

[9] 王立明.寧夏生產建設項目水土保持信息化監(jiān)管模式初探[J].中國水土保持,2019(12):46-48.

[10] 楊志.改革開放40年寧夏水土保持生態(tài)建設成效[J].中國水土保持,2018(12):55-58.