腹瀉奶牛源大腸桿菌的分離鑒定及中藥的體外抑菌效果

吳道義,馬金萍*,王明進,王霞,曾繼晶,周禮揚,羅耀,李坤

(1. 畢節市畜牧獸醫科學研究所,貴州 畢節 551799;2. 南京農業大學動物醫學院,江蘇 南京 210095)

機會性致病菌大腸桿菌(Escherichiacoli)是畜牧生產上一種十分重要的人畜共患病原微生物,可通過自然界中的土壤和水體等多種媒介進行傳播,對人類食品安全和公共衛生產生較大威脅[1]。目前抗生素和抗菌藥物被廣泛用于治療大腸桿菌感染,以降低畜禽的發病率和死亡率,但抗菌藥物的大量使用產生諸多危害,一方面可通過動物的糞便和尿液進入土壤和水環境,影響微生態平衡,產生耐藥微生物,通過食物鏈引發公共衛生問題[2-3];另一方面,可導致大腸桿菌耐藥性問題加劇,交叉耐藥和多重耐藥也愈發嚴重,臨床治療難度加大,給養殖場造成了重大的經濟損失[4]。因此,通過病原菌的分離鑒定和耐藥性研究,掌握牛場的主要致病菌及其耐性情況,可以指導臨床科學,準確地用藥,對于奶牛腹瀉病的預防和控制有著極其重要的臨床意義[5]。隨著耐藥性問題的日益嚴峻,開發新的抗菌藥物和產品已迫在眉睫。中藥在防治人和家畜疾病中發揮著重要作用,其安全、耐藥性低,已成為替抗產品研究的熱點[6]。

本研究通過對貴州畢節某奶牛場腹瀉奶牛的新鮮糞便進行病原菌分離純化、生化鑒定、序列比對確定病原種類,并進行致奶牛腹瀉病原菌對常見抗生素敏感性的測定和相關耐藥基因的PCR擴增分析,旨在為畜牧養殖中大腸桿菌性腹瀉病的防控及耐藥菌的研究奠定基礎和提供參考。

1 材料與方法

1.1 樣品采集

50份腹瀉奶牛糞便采自貴州省某荷斯坦奶牛場,用無菌棉簽撥開糞便,再用新的無菌棉簽從糞便內部采集少許,收集于50 mL無菌離心管中,迅速置于液氮中運回實驗室。

1.2 試驗試劑

大腸桿菌分離鑒定培養基,包括麥康凱、LB(肉湯/瓊脂)和伊紅美藍培養基購自青島海博生物技術有限公司;細菌微量生化鑒定管和藥敏紙片購于杭州濱和微生物試劑有限公司;革蘭染色試劑盒和細菌基因組提取試劑盒購自北京索萊寶生物科技有限公司;試驗所用擴增引物均由生工生物(上海)股份有限公司合成。虎耳草和杜鵑花購自同仁堂。

1.3 細菌的分離與鑒定

稱取約1 g糞便樣品于10 mL無菌離心管中,再加入約5倍體積的LB肉湯,充分振蕩混勻,37 ℃搖床振蕩培養2 h。接種環蘸取微量菌液,在LB固體培養基上劃線,置于37 ℃溫箱中培養18~20 h。挑取優勢菌落采用三區劃線法依次接種于麥康凱和伊紅美藍培養基上,培養18~20 h,連續傳代純化,挑取菌體典型的單菌落進行革蘭染色和顯微鏡檢查細菌形態。

1.4 生化鑒定

將純化培養的菌落接種于大腸桿菌微量生化反應管中,37 ℃培養18~24 h,觀察并記錄結果。

1.5 16S rRNA基因序列測定

挑取純化的典型單菌落在LB肉湯中搖菌過夜,取2 mL過夜培養的菌液在4 ℃、12 000 r/min的條件下,離心5 min,然后棄掉上清液以獲得沉淀的菌體,通過DNA(細菌)提取試劑盒提取菌體DNA,作為PCR反應的模板底物。擴增引物為16S rDNA通用引物(27F/1492R,F:5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′,R:5′-GGTTACCTTGTTACGACTT-3′),目的基因片段長度為1 465 bp。25 μL的PCR反應體系包括12.5 μL的2×TaqPCR Master Mix,1 μL的DNA模板,上/下游引物(10 μmol/L)各2 μL,9.5 μL的ddH2O。PCR擴增程序為:95 ℃預變性5 min;95 ℃變性25 s,55 ℃退火20 s,72 ℃延伸30 s,35個循環;72 ℃再延伸10 min。反應結束后吸取10 μL的PCR產物取用于1.5%瓊脂糖凝膠電泳分析,陽性擴增產物送至生工生物工程(上海)股份有限公司南京分公司進行基因序列測序。將菌體的測序序列與NCBI數據庫中收藏的細菌16S rRNA基因序列進行BLAST比對分析并構建系統進化樹。本試驗選擇的參考基因序列為:大腸桿菌(KP789331.1、KP789332.1、OP355282.1、OP355452.1、P051137.1、LC428294.1、KT260801.1、CP104371.1、KX349997.1、MN208163.1、KJ477001.1、OL823013.1、MK561310.1),金黃色葡萄球菌(L37597.1)和變異鏈球菌(OQ608657.1)。

1.6 藥敏試驗

針對致奶牛腹瀉的大腸桿菌,本試驗共檢測了其對16種常見抗生素的耐藥情況。判斷依據為CLSI公布的大腸桿菌對抗生素藥敏紙片敏感范圍的最新標準,根據細菌對抗生素的敏感程度,將試驗結果分為3種,即耐藥(R)、中介(I)和敏感(S)。

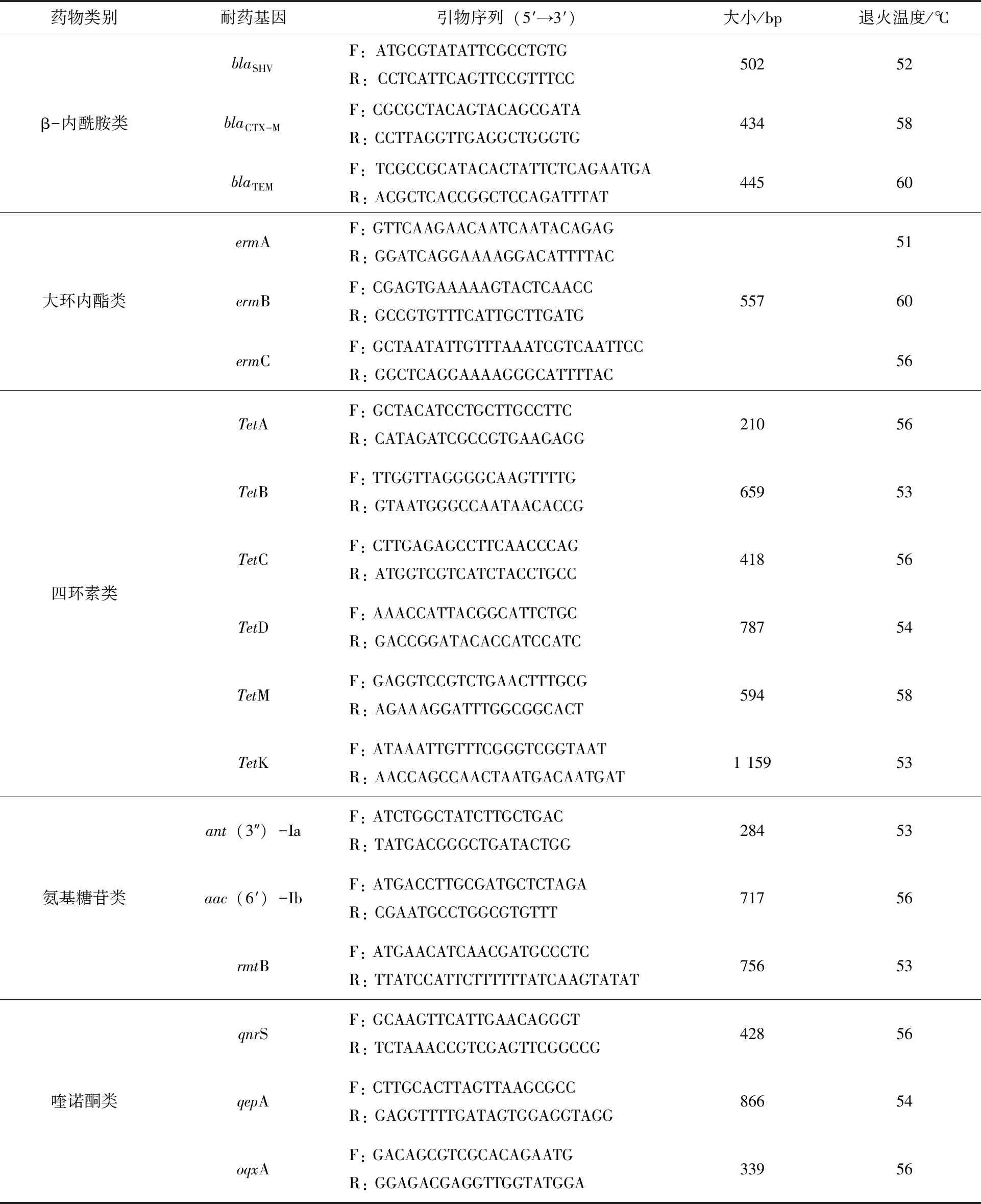

1.7 耐藥基因PCR檢測

參考之前報道的相關耐藥基因的引物[7-12],進行腹瀉奶牛源大腸桿菌的相關耐藥基因PCR檢測。反應使用的PCR反應體系和程序與1.5相同,不同基因PCR反應中的退火溫度和預期產品大小詳見表1。然后通過1.2%瓊脂糖凝膠電泳進行PCR擴增產物檢測,使用凝膠成像系統進行擴增條帶分析。

表1 耐藥基因序列

1.8 大腸桿菌對小鼠的致病性研究

24只4周齡ICR小鼠(購自青龍山動物繁殖中心),雌雄各半,平均體重(18.0±1.5)g。小鼠適應3 d后,隨機分成4組,即對照組,生理鹽水;攻毒組I,低劑量(3×107CFU/mL);攻毒組Ⅱ,中劑量(3×108CFU/mL);攻毒組Ⅲ,高劑量(3×109CFU/mL)。對照組小鼠分別進行腹腔注射0.2 mL生理鹽水,攻毒組小鼠進行腹腔注射組0.2 mL的菌液,觀察小鼠的精神、腹瀉、飲食和死亡情況。

1.9 中草藥的體外抑菌研究

虎耳草和杜鵑花經過水煮、旋蒸濃縮,制備凍干粉。在3 mL的LB液體培養基中加入不同濃度的虎耳草(1.5、3 和6 mg/mL)和杜鵑花(3.125、6.25和12.5 mg/mL)水提物,然后挑單菌落,在培養基中混勻。設置時間梯度(0、2、3、3.5、4、4.5、5、5.5、7和9 h),每個組設置3個重復,通過紫外分光光度法測OD值。

2 結果與分析

2.1 細菌的分離與鑒定

從50份荷斯坦奶牛腹瀉糞便中分離到31份(62.0%)疑似大腸桿菌的菌株,這些菌株在麥康凱培養基上的菌落特征為表面光滑和邊緣整齊的粉紅色圓形或扁平的菌落;而在伊紅美藍培養基上的菌落特征為金屬光澤的紫黑色菌落。在顯微鏡下,致奶牛腹瀉病原菌的染色鏡檢結果為革蘭陰性、短桿狀且兩端鈍圓的散在或成對出現的細菌(圖1)。

圖1 革蘭染色鏡檢結果(1 000×)

2.2 生化鑒定

致畢節某牛場奶牛腹瀉病原菌的生化試驗結果詳見表2,其中除蔗糖為陰性外,其他的糖和醇類反應均為陽性,靛基質和MR試驗為陽性,枸櫞酸鹽利用試驗和VP試驗為陰性。

表2 大腸桿菌生化試驗結果

2.3 16S rRNA 基因序列測定及系統進化樹分析

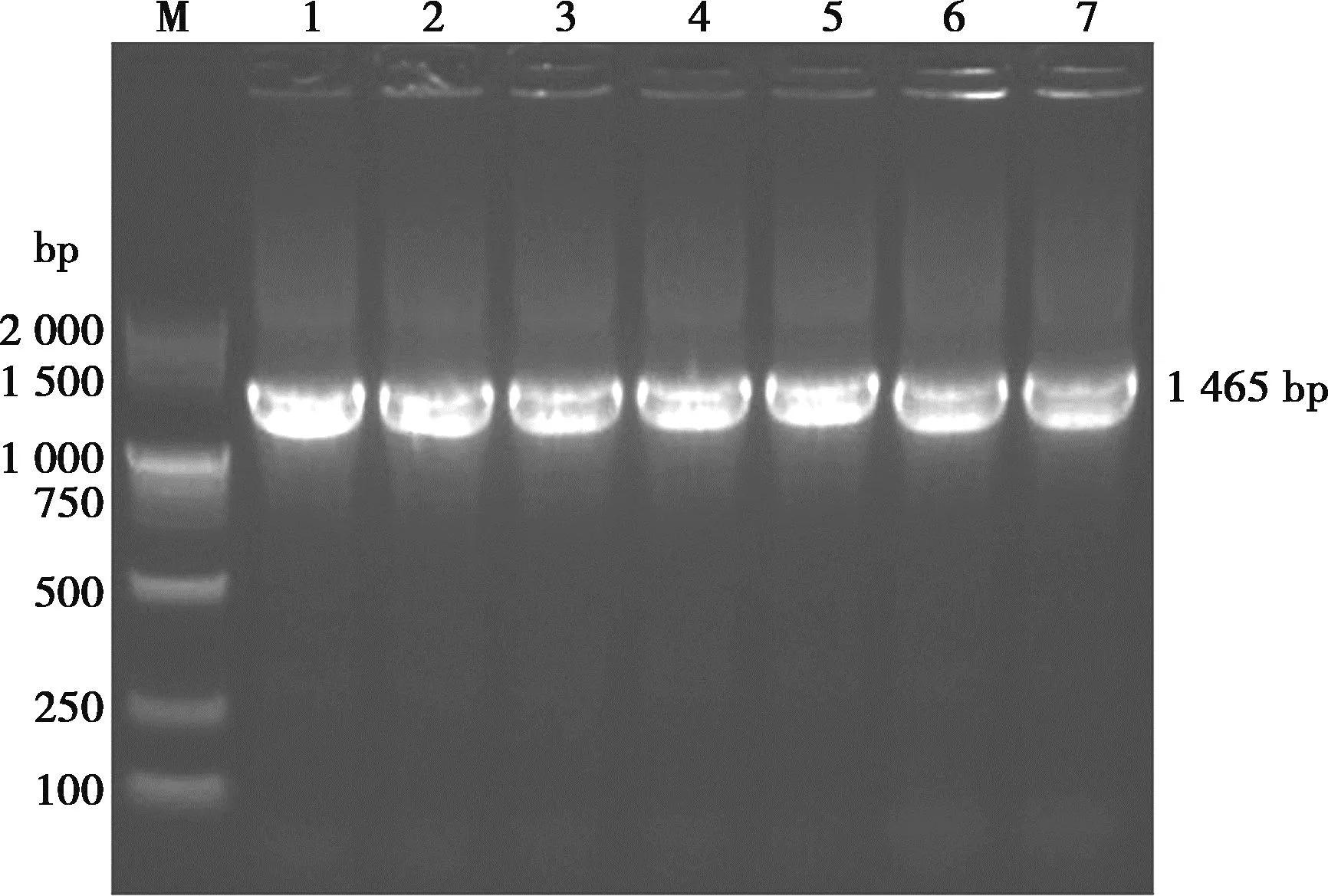

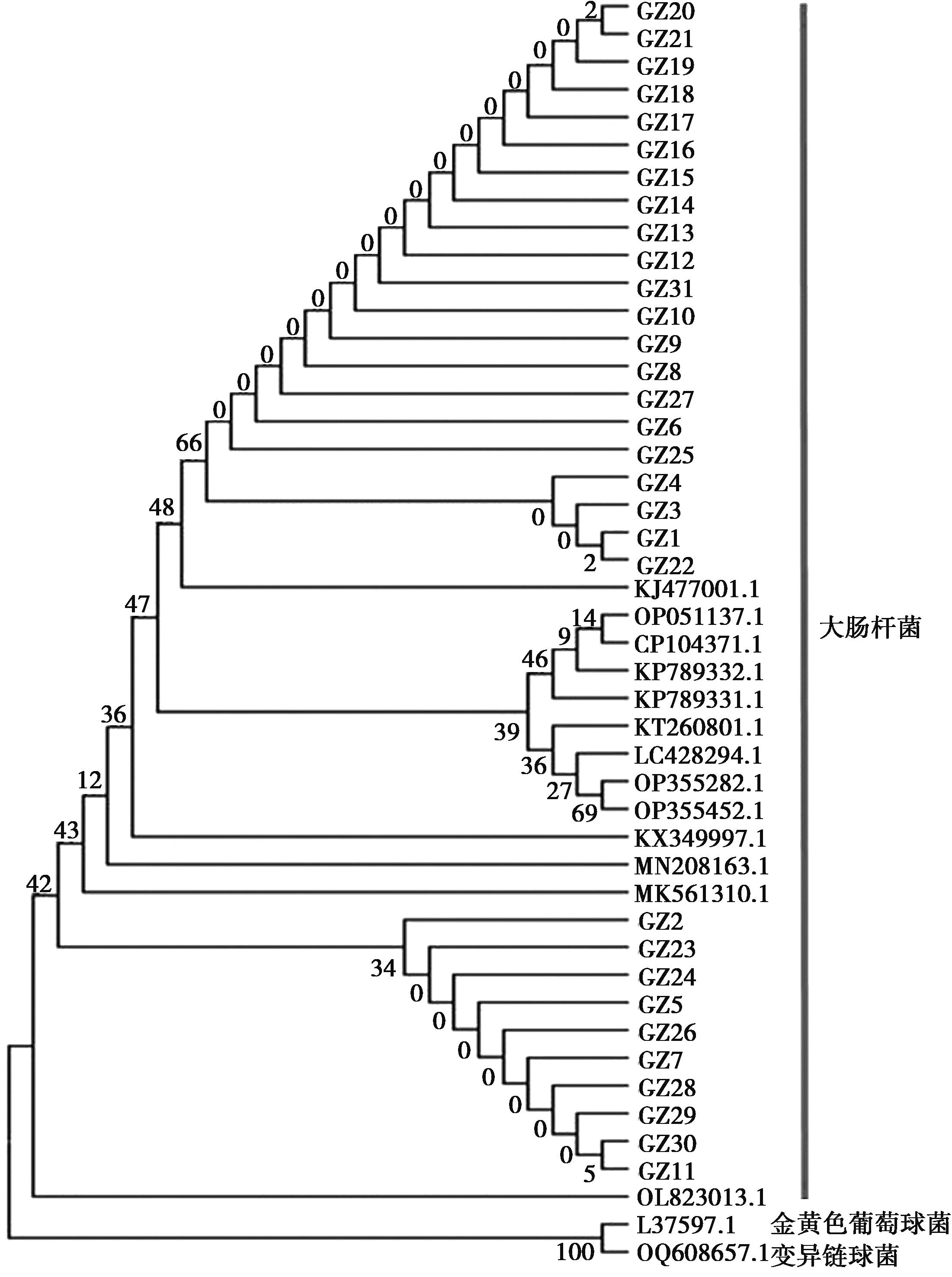

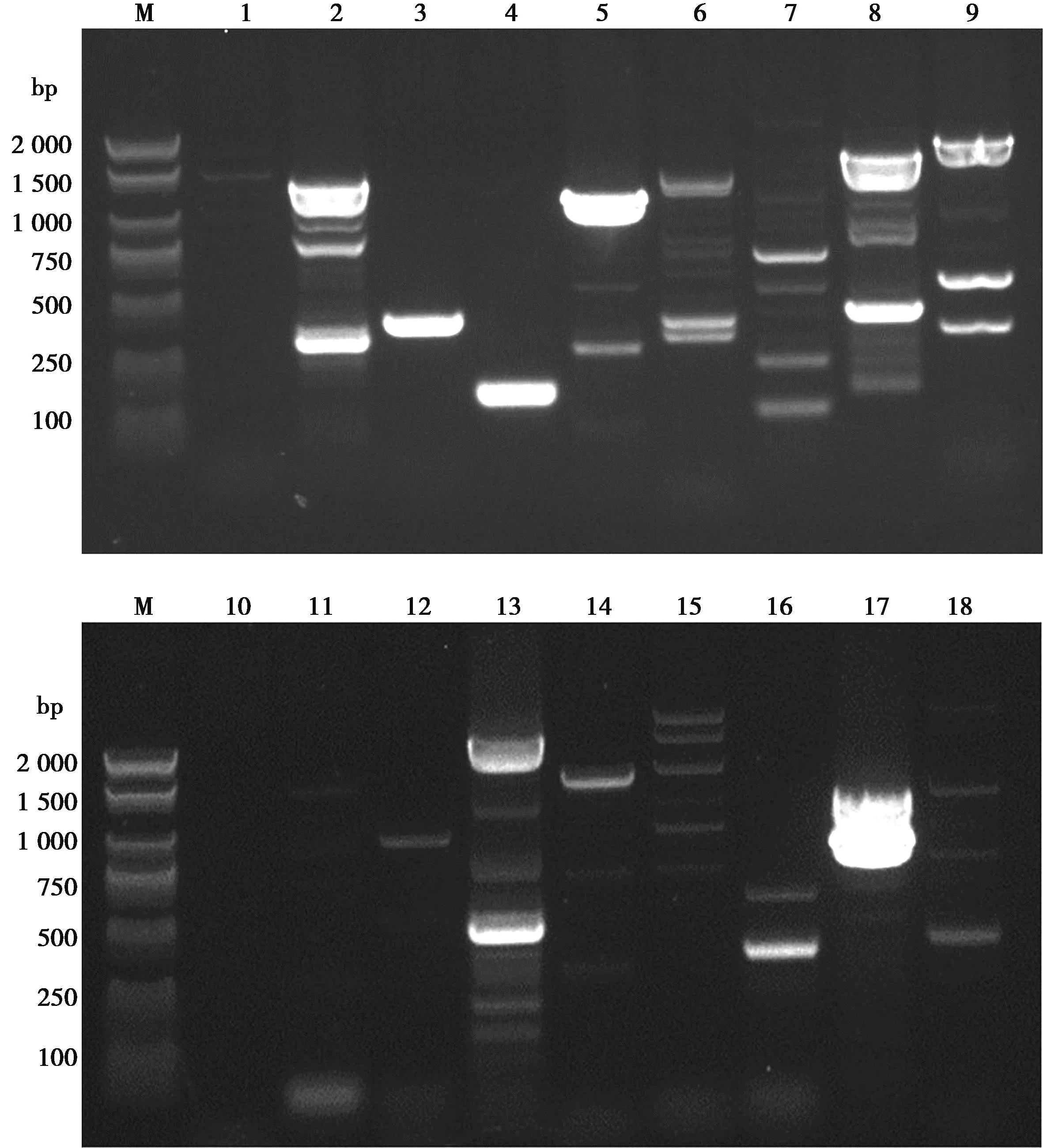

致奶牛腹瀉病原菌的16S rRNA基因擴增條帶均在1 500 bp左右,見圖2,條帶大小符合目的條帶長度。PCR測序結果呈現單一峰值,表明測序數據結果可靠,分離菌株擴增序列與GenBank中大腸桿菌參考株基因序列的同源性達到99.65%~99.86%,通過與NCBI數據庫中的相關參考序列比對和構建進化樹分析,發現分離菌株與KJ47700.1和MN561310.1參考株被劃為一支,說明其與該2菌株的同源性較高(圖3)。

M. DNA Marker DL2000;1~7. 部分菌株。

圖3 分離菌的16S rRNA基因序列系統發育樹分析結果

2.4 藥敏試驗

致奶牛腹瀉病原菌對常見抗生素的耐藥性分析結果詳見表3,這些分離株對四環素、青霉素G、強力霉素、紅霉素、環丙沙星、磺胺異惡唑和恩諾沙星呈現嚴重的耐藥現象,且存在多重耐藥性,耐藥率為38.71%~100%(圖4),而對其他9種抗生素相對敏感。

圖4 多重耐藥性結果統計

表3 藥敏試驗結果

2.5 耐藥基因的檢測

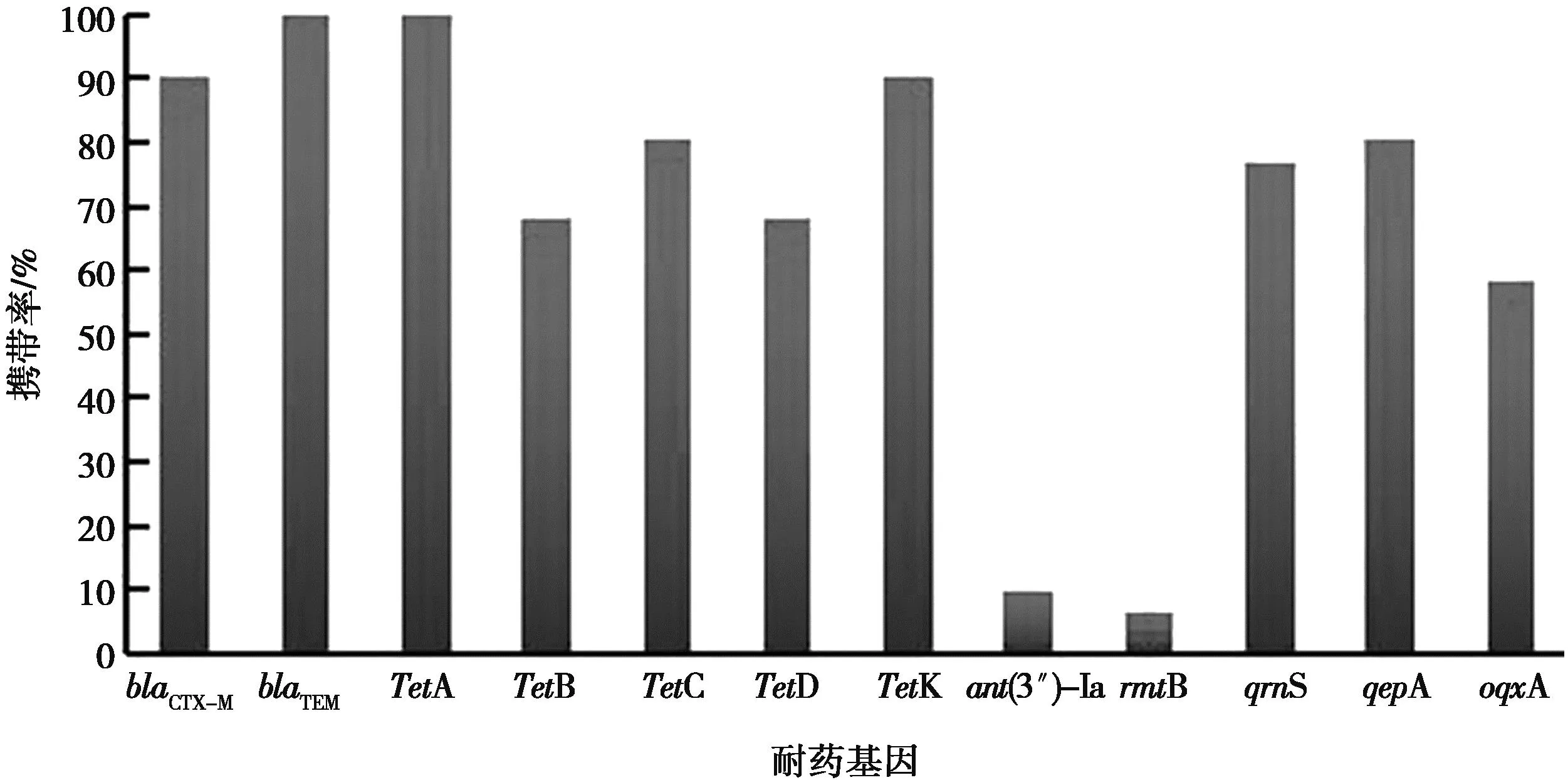

耐藥基因PCR擴增發現,分離株中存在的耐藥基因有β-內酰胺類的blaCTX-M和blaTEM,四環素類耐藥基因TetK、TetB、TetC、TetD、TetA,氨基糖苷類耐藥基因ant(3″)-Ia、rmtB,喹諾酮類耐藥基因qnrS、qepA、oqxA,其余耐藥基因檢測結果均為陰性(圖5)。主要耐藥基因的攜帶率為6.45%~100.00%(圖6)。

M. DNA Marker DL2000;1. blaSHV;2. blaCTX-M;3. blaTEM;4. TetA;5. TetB;6. TetC;7. TetD;8. TetM;9. TetK;10.ermA;11. ermB;12. ermC;13. ant(3″)-Ia;14. aac(6′)-Ib;15. rmtB;16. qnrS;17. qepA;18. oqxA。

圖6 耐藥基因攜帶率統計結果

2.6 大腸桿菌對小鼠的致病性

腹腔注射6 h后,中劑量和高劑量攻毒的ICR小鼠陸續出現表現不同程度的精神沉郁、昏睡、腹瀉等臨床癥狀。8 h低劑量組小鼠出現精神沉郁、昏睡的癥狀,但腹瀉不明顯,高劑量小鼠全部死亡(100%)。12 h中劑量組小鼠死亡2只(33.33%)。18 h 低劑量組小鼠死亡1只(16.67%),中劑量組小鼠全部死亡(100%)。剖檢發現,腹腔注射大腸桿菌后,攻毒組小鼠肝臟和脾臟明顯出血,腸道形態改變,腸壁變薄和鼓氣,有明顯的出血,且腸道內有大量黃色內容物。

2.7 中草藥的抑菌效果

體外抑菌研究發現,虎耳草水提物對腹瀉奶牛源的多重耐藥大腸桿菌沒有明顯抑菌作用,而不同濃度的杜鵑花水提物均可以顯著的抑制該耐藥性大腸桿菌的增殖,特別是中、高濃度的杜鵑花水提物作用下,大腸桿菌基本未增殖(圖7)。

A. 添加虎耳草水;B. 添加杜鵑花水。

3 討論

致病性大腸桿菌是全球牛場中腹瀉犢牛、乳房炎和子宮內膜炎患病奶牛常被檢出的主要病原微生物,該菌不僅危害動物的健康,更給養殖業帶來了十分嚴重的經濟損失,是奶牛產業發展和壯大必須面臨和解決的難題[13]。2022年,貴州某奶牛場出現大量牛腹瀉病例,通過對新鮮病料的病原菌分離鑒定發現,62.0%腹瀉糞便中存在病原菌,經形態學、生化鑒定和PCR擴增及測序比對,確定這些病原菌為大腸桿菌,即腹瀉病例中大腸桿菌的感染率高達62.0%。對小鼠致病性研究發現,中、高劑量的大腸桿菌對小鼠的致死性較強,且小鼠出現了明顯的腹瀉癥狀。對這些病原菌的耐藥性分析發現,這些細菌對4種常見的抗生素(強力霉素、青霉素G、四環素和紅霉素)耐藥性嚴重,且均為嚴重的多重耐藥,而對其他常見的抗生素相對敏感。這與從甘肅某規模化牛場腹瀉犢牛糞便[14]和新疆疑似大腸桿菌導致死亡的牛病料[15]分離的大腸桿菌耐藥性結果相近,但本研究分離的菌株多重耐藥性相對較低。為進一步研究其耐藥原因,本試驗進行了致腹瀉大腸桿菌分離菌株的耐藥基因擴增,結果發現這些腹瀉病原菌中存在的耐藥基因有2種β-內酰胺類基因(blaCTX-M和blaTEM),5種四環素類基因(TetK、TetD、TetB、TetA和TetC),2種氨基糖苷類耐藥基因(ant(3″)-Ia、rmtB),3種喹諾酮類耐藥基因(qnrS、qepA、oqxA),這些耐藥基因與之前研究報道的結果相近[7,14-15]。分析發現這些致腹瀉的菌株耐藥表型與其對應的耐藥基因型存在不一致的現象,推測可能存在耐藥基因的變異或耐藥基因相互協同作用或與其他基因協作,從而表現出耐藥表型。

細菌耐藥性及超級細菌問題,已受到越來越多研究者的重視。特別近些年來,在生產實踐中多重耐藥性大腸桿菌的報道及其相關耐藥基因的揭示已普遍存在,研究發現這些耐藥基因會在細菌間垂直傳播[16]。大腸桿菌是食品衛生和環境污染檢測的重要指示菌,糞便中的大腸桿菌是污染的主要來源,經糞-口傳播循環使病原菌永久存在和放大化,給牛大腸桿菌病的防治帶來困難。抗生素的過度濫用,特別臨床常用的抗生素,諸如喹諾酮類、β-內酰胺類、氯霉素類、四環素類、氨基糖苷類和磺胺類[17],使得大腸桿菌已經產生較嚴重的耐藥性。同時由于濫用抗生素迫使菌體不斷更新耐藥基因,耐藥性越來越嚴重,這也是抗生素對其效果越來越差,臨床表現為治愈率低下的重要原因[18]。杜鵑花不僅有行氣活血、補虛的作用,最新的研究發現該中藥還能消炎殺菌、驅蟲和止咳等[19],但關于其抗菌的研究相對較少。劉艷霞[20]發現藏藥杜鵑花對革蘭陽性菌有一定的抑菌作用。本研究證實了杜鵑花對多重耐藥性大腸桿菌有顯著的抑菌功效,可以進一步進行替抗藥物或飼料添加劑的開發。

因此,針對該奶牛場出現的多重耐藥性大腸桿菌導致腹瀉的問題,治療中應選用尚未出現耐藥性的抗生素,也可以一種或多種抗生素聯合,從而提高抗菌效果。優先考慮頭孢曲松、磷霉素、卡那霉素、慶大霉素、環丙沙星等抗生素,同時確定用藥的最佳劑量,減少耐藥性的發生;也可以考慮使用杜鵑花等具有抑菌作用的藥物作為飼料添加劑作來預防大腸桿菌腹瀉病,或通過灌胃中藥水提物進行治療,但需要進一步的臨床試驗。此外,要注重環境衛生消毒工作,加強奶牛飼養管理,減少致病菌和病毒的滋生,提高奶牛抵抗力。