稻鴨共作效益分析及綠色種養技術

徐明河

(安徽省六安市金安區橫塘崗鄉農業技術綜合服務站,安徽六安 237191)

稻鴨共作是指在水稻移栽活棵至抽穗階段,放入適量的鴨子,利用稻田為鴨子生長提供活動棲息場所和食物資源,同時鴨子的活動可起到除草、滅蟲、抑病、施肥和耕耘等作用,進而生產優質稻米和鴨禽產品,實現“一水兩用”“一田雙收”的種養模式[1-2]。稻鴨共作成為當前促進水稻綠色高質高效發展的主要技術模式之一[3-4],在浙江、江蘇、安徽、江西、湖南和四川等地取得較好發展。為進一步推廣應用稻田綜合種養技術模式,于2020—2022年在安徽省六安市金安區橫塘崗鄉黃墩村示范應用稻鴨共作技術模式,示范面積7.6 hm2,水稻種植為一季雜交水稻,鴨子品種為當地雜交麻鴨,鴨子放養密度為225 只/hm2。稻鴨共作期間,不施除草劑,不用化學農藥,不追施化學肥料。經過3年連續示范,做到了生產過程綠色生態、產品健康安全以及生產效益節本高效。

本文基于生產實踐,分析了稻鴨共作技術模式的經濟效益、生態效益和社會效益,并介紹了稻鴨共作綠色種養技術,為向新型農業經營主體、科技示范戶和普通農戶推廣應用稻鴨共作模式提供技術參考。

1 種養效益

以2022 年在黃墩村開展的稻鴨共作技術模式示范應用數據為基礎進行效益分析,以同一企業、同一年度、同一區域、同一品種、同一耕作管理模式和同一品牌銷售的單種一季水稻的生產數據為對照,進行比較分析。

1.1 經濟效益

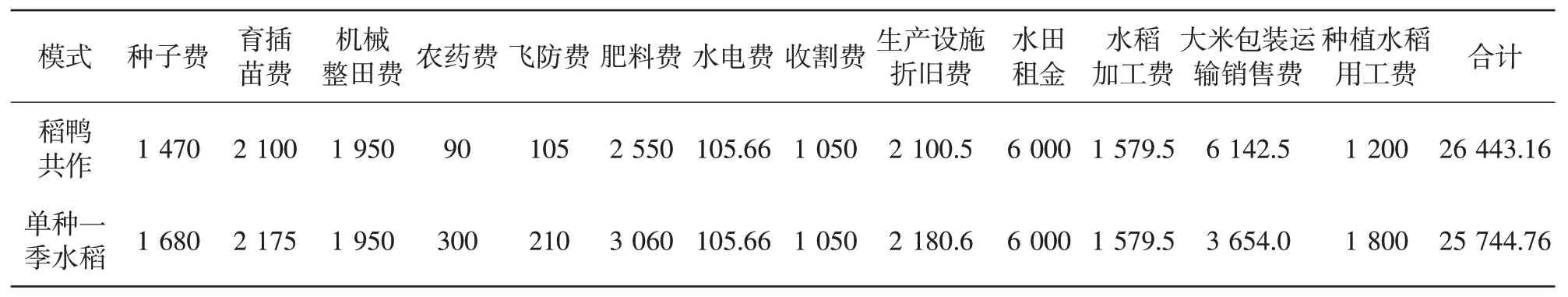

稻鴨共作模式中,鴨子投入總計9 675.8元/hm2,其中鴨苗費1 800元/hm2、飼料費3 375元/hm2、養鴨設施折舊費1 500.8元/hm2、養鴨用工費3 000元/hm2。2種種植模式中,水稻投入情況詳見表1。從生產成本來看,稻鴨共作模式主要體現在節省農藥、化肥、種子、育苗和人工等方面。稻鴨共作模式中,鴨子喜食闊葉雜草和草種子,田間活動造成的渾水又能夠抑制大部分雜草種子的萌發,因此稻鴨共作田基本不用除草;鴨子全天候捕食稻飛虱、稻葉蟬、稻象甲和螟蟲等害蟲,其在稻田不停地活動減輕了紋枯病等水稻病害的發生,稻鴨共作期間一般不用防治病蟲害,這兩項合計較單種一季水稻田節省農藥成本315 元/hm2。稻鴨共作模式利用鴨子的排泄物(大約10 kg/只)作為水稻的優良有機肥,相當于施入純N 24.75 kg/hm2、P2O531.5 kg/hm2和K2O 13.95 kg/hm2[5],能夠節省肥料成本510元/hm2。此外,稻鴨共作田水稻栽插實行稀植,種子、育秧成本及用工、鴨飼料用量都相應減少,節省種子和育秧成本285 元/hm2、用工成本600 元/hm2。綜上,稻鴨共作田能夠節省化肥、農藥、種子、育苗和人工等費用約1 710元/hm2。

表1 稻鴨共作模式中水稻投入情況 單位:(元/hm2)

從產量來看(表2),與單種一季水稻田相比,稻鴨共作田水稻、鴨子雙增收。稻鴨共作田水稻產量達到8 775 kg/hm2,較單種一季水稻田增產285 kg/hm2,增幅3.36%。實際收獲鴨子210只/hm2,成活率達到93.3%。

表2 稻鴨共作產出情況

表3 稻鴨共作經濟效益分析

從純收入來看(表2—3),通過稻鴨共作,稻米和鴨子的出售價格明顯提高,稻鴨米售價10 元/kg,比單種一季水稻所產大米高出市場價3.4元/kg。稻鴨共作田成鴨售價也比單純喂飼料的鴨子高,達到90 元/只。單種一季水稻的總成本雖然比稻鴨共作的總成本低,但總產值低于稻鴨共作總產值。稻鴨共作田的純收入比單種一季水稻田的純收入高出29 965.82元/hm2,提升了246.95%。

1.2 生態效益

稻鴨共作充分發揮了鴨子除草控害、除蟲抑病和施肥改土等良好作用,實現了農藥、化肥“雙減”,其中農藥投入減少了1 363.07 g/hm2,化肥投入減少了155 kg/hm2(表4),既降低了面源污染,又保護了農田土壤和青蛙等害蟲天敵,維護了生態平衡;同時,鴨糞作為有機肥料施入農田,提升了土壤有機質含量,提高了耕地質量,較好地保護了農田生態環境。稻鴨共作加強了鴨子養殖管理,使鴨子養殖遠離村莊,有利于保護村莊生態環境。生產的稻鴨米和鴨肉品質好、風味佳且安全性高,有利于生態食品品牌的打造,實現可持續發展。

表4 稻鴨共作藥肥投入情況

1.3 社會效益

稻鴨共作生產的大米和肉鴨,為消費者提供了優質食品,滿足了消費者對食品安全的需求。稻鴨共作所產鴨子品質好,得到市場認可,拓展了鴨子養殖途徑,有利于養鴨業的發展。稻鴨共作提升了水資源和農田的利用度,為農業調結構、穩產能、提品質、增效益及可持續發展提供了保障。稻鴨共作加強了鴨子養殖管理,減少了鴨子養殖對村莊環境的污染。有利用示范區域組織種養大戶不定期觀摩學習,進一步輻射帶動當地和周邊農戶推廣應用稻鴨共作技術模式,有助于促進農業增效、農民增收和鄉村振興。

2 種養技術

2.1 品種選用

2.1.1 水稻品種選用大穗型、分蘗力強、抗病蟲、抗倒伏且高抗穗期病害的高產優質水稻品種,如目前推廣應用的兩優粵禾絲苗、昌兩優8 號和新兩優6號等品種。

2.1.2 鴨子品種選擇中小體型、活動靈活、食譜性廣及抗逆性好的鴨子品種,目前選用較多的品種是當地雜交麻鴨、建湖麻鴨和東大圩麻鴨等品種。

2.2 田塊選擇

選擇無污染、光照充足且成方連片的田塊作為稻鴨共作區。已建高標準農田的優先選用。

田塊面積沒有嚴格要求,實踐中為了提高效率,一般要求田塊面積在6.67 hm2左右,田埂高20~30 ㎝、寬50~60 cm,保證稻田能灌10 cm 深的水層,利于田塊保水和鴨子生活。田塊質地適合水稻種植即可,以保水保肥性較強的黏土或壤土更為適宜;砂土保水保肥能力較差,一般不宜選用。同時水利、電力和道路等條件較好,特別是田塊水源,要保證有充足的水源,最好靠近河流、水庫或大塘,水量充足,排灌方便、快捷且自成體系,不受附近其他農田用水、施肥和施藥等農事活動的影響,水質要求pH中性或弱堿性,未受到污染。

2.3 設施建設

2.3.1 設置圍欄整個稻鴨共作區在放鴨前要沿著稻田四周田埂圍好尼龍網或細鐵絲網,防止鴨子跑丟及老鼠、黃鼠狼等天敵侵害。圍網高度80~100 cm,每隔2~3 m 用木棍打樁,圍網的上下兩邊要拉直,確保緊實牢固,起到防護作用。

2.3.2 設置隔離區稻鴨共作區內要設置若干個隔離區,便于管理鴨群。隔離區大小標準為0.33~0.66 hm2/個,隔離區用尼龍網或細鐵絲網圍好。

2.3.3 搭建鴨舍每個隔離區需要用木板、竹竿和塑料布等材料,搭建一個簡易鴨舍,作為鴨子采食、棲息、避風、躲雨和防寒的場所。鴨舍面積按照放養8~10 只/m2建造。注意保持鴨舍的清潔、干燥和通風。

2.3.4 設置初放區在簡易鴨舍的旁邊,用尼龍網或細鐵絲網圍一個3~5 m2雛鴨初放區,以供鴨子下田初期試放,讓雛鴨盡快適應大田環境。初放養時間一般2~3 d。

2.4 水稻綠色栽培

2.4.1 壯秧培育5 月上旬采用大中棚旱育秧,大田用種量48.0~52.5 kg/hm2。注意溫濕度管理,早通風,勤煉苗。

2.4.2 適時栽插秧齡(18±2)d 時機插,行株距30 cm×(14~16)cm,栽插22.5萬穴/hm2左右,基本苗達到75萬~90萬/hm2。注意按照鴨子下田的方向,確定水稻栽植的方向,兩者保持一致,防止鴨群下田時踐踏損傷秧苗。

2.4.3 肥料施用大田施純氮195 kg/hm2,N∶P2O5∶K2O為1.0∶0.5∶0.8。移栽前3~5 d基施45%復合肥600 kg/hm2。移栽后5~7 d 施用尿素150 kg/hm2作為返青肥。稻鴨共作期間不施用化學肥料。鴨子離田后,視水稻生長情況,追施45%復合肥150 kg/hm2和尿素75 kg/hm2作為穗肥。倡導穗期根外追肥,噴施磷酸二氫鉀、新美洲星等葉面肥增加水稻千粒重和提高稻米品質。

2.4.4 水分管理放鴨初期以3~5 cm 水層為宜,中后期以5~8 cm 水層為宜,遇到高溫天氣水層要達到10 cm。稻鴨共作期間,稻田要始終保持適當水層,且不排水,只在水少時適當增添新水,方便鴨子覓食、嬉戲、防御陸生天敵和抑制濕生雜草等。水稻抽穗鴨子離田后,田面保持干濕交替,注重養根保葉,活熟到老。水稻收割前5~7 d斷水。

確需擱田或者有條件擱田的,可采用分田塊輪流擱田或把鴨子趕到附近大塘及溝渠中,擱田時間4~5 d。

2.4.5 病蟲草害防治堅持綠色防控的原則,做到“兩不”,即不用化學除草劑控草,稻鴨共作期間不施用化學農藥[6]。病蟲害防治,重在“三前三防”,即播種前,選用咪鮮胺、苯醚甲環唑等種子處理劑對種子進行處理,預防立枯病、惡苗病等;移栽前,噴施阿維菌素、春雷霉素等“送嫁藥”,預防二化螟、稻瘟病等;水稻破口前、鴨子離田后,噴施生物農藥預防稻曲病和穗頸瘟。

稻鴨共作期間,若遇水稻病蟲害大發生,確需噴施農藥的,須將鴨子趕到附近的大塘或溝渠中暫時喂養,施藥5 d后鴨子才可回田。

2.4.6 水稻收獲當水稻達到完熟時即可進行機械收獲。做到搶晴、安全和精細收獲,減少損失。

2.5 鴨子綠色養殖

2.5.1 準備苗鴨機插秧的同時,準備好5~10日齡苗鴨。下田前一般育雛15 d左右。要選擇晴好天氣,搞好雛鴨馴水。馴水一般2 次/d,連續馴水5~7 d。方法是上午10點左右,將鴨子放入水池里,馴水0.5 h;下午3 點左右,再將鴨子放入水池里,馴水時間比上午要適當延長。通過馴水,使雛鴨能在水中活動自如,提高下田后的適應能力和生存能力。

2.5.2 放鴨時間水稻插秧活棵后就可盡早放入鴨子,機插秧在15 d左右,此時苗鴨20~25日齡、重約150 g/只。選擇晴天上午9—10時放鴨為宜。

2.5.3 放鴨數量一般放養雛鴨225只/hm2,體型小的可多放,體型大的則少放。

2.5.4 放鴨方法先放入初放區,讓雛鴨熟悉并適應大田環境,2~3 d后轉入隔離區放養。

2.5.5 飼喂管理鴨子在育雛時以人工飼喂為主,放入稻田后應逐步轉向自主采食雜草、害蟲為主,適當飼喂為輔[7-9]。鴨子在大田期間,養殖者須根據大田雜草、昆蟲等食物和鴨子長勢情況,進行合理飼喂,盡量少飼喂,以促使鴨子下田活動,促進健壯生長。飼喂管理上,要分階段進行。雛鴨階段(稻田放養后15 d 內)的鴨子活動、覓食能力都較差,應以人工飼喂為主,投喂小鴨配方料3 次/d,喂足喂飽,保證鴨子攝入足夠而全面的營養。中鴨階段,鴨子逐漸長大(0.5 kg/只左右),其活動、采食能力逐漸增強,此時大田雜草、害蟲較豐富,應以鴨子自主采食為主,飼料投喂次數減少至1~2 次/d,白天不喂或少喂,晚上喂飽,主要投喂小麥、碎米和秕稻等,搭配適量中鴨混合料。育肥階段,鴨子體重超過1 kg/只,食量大增,此時大田雜草已基本被鴨子采食完,水稻害蟲以中上部為主,生物餌料減少,飼料投喂次數增加至2~3 次/d,并且喂足喂飽,投喂成鴨顆粒飼料為主,搭配部分小麥、碎米等。喂食方式上,通過鐵塊敲擊或吹哨等方式不斷進行訓練,讓鴨產生條件反射,便于定時、定點和定量喂食。隔離區域在0.33 hm2以上,采取多點輪換喂食方式,促使鴨子全田奔跑。

2.5.6 加強“三防”鴨子疫病、中毒和中暑是影響鴨子成活率的關鍵因素,也是影響稻鴨共作成敗的關鍵因素,因此,加強鴨子防疫病、防中毒和防中暑“三防”至關重要[10]。(1)防疫病方面,重在鴨子下田前后預防。鴨子下田前,要適時接種預防禽流感、鴨瘟等疫苗,提高鴨子免疫力;鴨子下田后,注意定期消毒鴨舍與注射1~2 次禽流感疫苗。(2)防中毒方面,重在預防農藥中毒和肉毒梭菌中毒。防治方法是勤查田埂是否漏水、漫水,及時整修,避免周圍農藥污水流入或滲入稻鴨共作區內;勤查田內是否有死鴨、死魚等動物腐尸,及時清除,避免鴨子采食腐尸上的蠅蛆。一旦發現鴨子中毒,要快速將中毒區的鴨子移出,放養到清潔安全環境中,同時對中毒的鴨子采取針對性的解毒處理。(3)防中暑方面,重在保持田間水層。高溫季節田間水層應保持在10 cm以上,另外要保持鴨舍通風。

2.5.7 收獲鴨子水稻抽穗揚花前,及時從稻田收獲鴨子,以免鴨子啄食稻穗造成水稻減產。收獲的母鴨可飼養為蛋鴨增值。

3 結語

稻鴨共作是一種綠色高質高效種養模式,近年來推廣應用面積逐年擴大,對推進農業供給側結構性改革、農業可持續和高質量發展以及促進農民增產增收發揮了重要作用。本文基于生產實踐,分析了稻鴨共作技術模式的經濟效益、生態效益和社會效益,并介紹了稻鴨共作綠色種養技術,為向新型農業經營主體、科技示范戶和普通農戶推廣應用稻鴨共作模式提供技術參考。