度效兩維視角下城市居住用地評估與分類研究

——以濟南中心城區為例

尹宏玲,徐會芝,褚晨晨,齊文菲,?

(1.山東建筑大學建筑城規學院,山東 濟南 250101;2.濟南市規劃設計研究院,山東 濟南 250101)

0 引言

國土空間開發保護現狀評估是科學編制國土空間規劃和實施有效監督的重要前提[1-2],各地均積極開展了國土空間開發保護現狀評估工作。 居住用地是國土空間的重要組成部分,其利用效率和服務質量直接影響城市空間高質量發展。 科學精準地評估城市居住用地,是認清城市土地利用效率、實現城市國土空間高質量發展的重要手段。

當前,居住用地評估研究和實踐主要集中在規劃評估和集約利用評價兩個方面。 規劃評估多數是作為總體規劃評估的重要組成部分[3-6],也有少數是針對居住用地這一特殊用地類型開展的專項規劃評估研究[7-8],這兩種類型規劃評估思路都是通過與現狀規劃用地的對照,評估居住用地規劃目標完成情況和空間布局一致性。 在集約利用評價方面,從容積率、建筑密度、人口密度、生活設施完備度、基礎設施完備度、綠地率以及地價實現水平等7 個方面提出了構建居住功能區指標體系[9];學界也開展了關于居住用地集約利用評價的指標體系、評價方法等方面的研究[10-13],在實踐和理論層面多是從“地”的利用或者設施配套的角度,以城市或功能區為單元評價居住用地。

既有居住用地評估強調物質空間“地”的自身利用程度評估,缺乏從滿足“城市人”需求程度的評估[14],也未將居住用地融入社區生活圈;評估單元以城市或居住區尺度為主,其數據顆粒度較大,缺乏微觀尺度的精細化評估,評估方法多采用綜合評價法;而評估結果多以抽象指數或者分值表示排序,無法直觀說明評估的具體問題,不便于在實踐中應用。

互聯網、物聯網和移動信息技術的快速發展,興趣點(Points of Interest,POI)、手機信令、熱力圖等大數據不斷涌現,為引導評估從以“地”為核心的物質空間評估轉向“地”和“人”需求的綜合評估提供數據和方法支撐。 全國土地調查數據為以地塊為單元的居住用地精細化評估提供了基礎。 基于此,文章利用計算機編程語言Python 和地理信息系統軟件ArcGIS 二次開發等技術,整合行業統計和社會網絡等多源數據,從“地”的利用強度和“人”的服務效能兩大維度構建城市居住用地評估邏輯框架,并以濟南中心城區為例,深入探討居住用地現狀評估和分類引導,以期為居住用地提質增效提供參考和支撐。

1 評估維度與指標構建

1.1 評估維度

居住用地是滿足居民居住和生活的空間載體,是城市生活空間的最重要組成部分。 作為一種特殊類型的國土空間,居住用地要符合新時代國土空間高質量發展基本要求,即強調國土空間合理保護和有效利用,以國土空間管控推動土地節約集約利用;同時,也要體現新時代“人民城市人民建,人民城市為人民”的人民城市重要理念[15]。

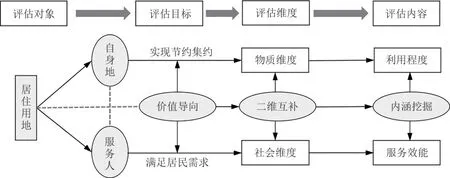

因此,從新時代國土空間規劃時代使命和“以人為本”的價值導向出發,居住用地評估包含兩大維度,即(1) 物質空間維度 從“地”的角度評估居住用地利用強度,是國土空間節約集約利用的重要體現;(2) 社會需求維度 從“人”的角度評估居住用地服務效能,是“以人為本”理念的直接體現。 居住用地兩大維度的評估相輔相成,其中物質空間維度評估是對居住用地本底評估,是社會需求維度評估的前提和基礎;而社會需求維度評估是對居住用地最終目標評估,是物質空間維度評估的目的和歸宿。 城市居住用地評估框架如圖1 所示。

圖1 城市居住用地評估邏輯框架圖

1.2 評估指標

(1) 利用強度評估指標

容積率是衡量建設用地使用強度的一項重要指標[9],可作為居住功能區評價的必選指標。 選取容積率作為居住用地利用強度評估指標,如容積率越高,則表明居住用地利用強度越高。

(2) 服務效能評估指標

除了居住功能,居住用地還應滿足居民教育、醫療、出行、文化、體育等公共服務生活需求。 因此,從為人服務的視角,居住用地服務效能評估包含服務人群規模和服務質量。

人群活力直觀反映了人群活動強度等級,用以表征居住用地服務人群規模。 人群活力等級越高,說明居住用地服務人群規模越大。

學校、醫院、交通、綠地、廣場、文化活動站是居民生活必需的公共服務設施和公共活動場所,也是標準[16]規定的生活圈配建社區基本服務設施。 選取5、10、15 min 等時圈內居民可獲得的小學、醫院、公交站點、公園廣場、圖書館數量來反映居住用地的服務質量。

2 研究區域與方法

2.1 研究區域

研究區域為濟南中心城區,其范圍東至東巨野河,西至南大沙河以東,南至南部雙尖山、興隆山一帶山體及規劃的濟萊高速公路,北至黃河及濟青高速公路[15,17]。 中心城區分為舊城區和新城區,其中舊城區為二環路圍合區域。

2.2 數據來源與空間匹配

提取濟南市第三次全國國土調查數據庫,獲得研究區域內城鎮住宅用地圖斑共有3 657 個,其總面積為145.45 km2。 將濟南建設用地普查數據進行空間匹配,獲取城鎮住宅用地的空間信息和容積率數據。 由于部分城鎮住宅用地圖斑信息缺失、無效以及不同數據源邊界不一致,最終篩選出濟南中心城區城鎮住宅用地圖斑為2 342 個、總面積為111.02 km2,其中舊城區城鎮住宅用地為1 376 個,其面積為51.50 km2;新城區城鎮住宅用地為966 個,其面積為59.52 km2。

通過自編程序獲取服務人群百度熱力圖像數據并進行矢量化處理和地理坐標投影;根據圖像色彩差異對數據點進行賦值并劃分1 ~5 個等級;通過空間連接功能將不同人群活力等級匹配到城鎮住宅用地地塊。

小學、醫院、公交點、綠地廣場、文化活動站等POI 的名稱、類別、經緯度等信息數據,借助Python從在線地圖平臺高德地圖開放程序接口(Application Programming Interface, API) 抓取獲得[18-19];采用數據地圖Datamap for Excel 插件檢索或篩選數據;通過ArcGIS 空間連接模塊,將不同時圈內各類公共服務數據關聯到城鎮住宅用地,依據地塊可獲取的公共服務數量和距離綜合分析后劃分5 個等級。

2.3 研究方法

(1) 空間自相關性分析

空間自相關是檢驗某一要素的屬性值與其相鄰空間點上的屬性值關聯是否顯著的重要指標,包括全局和局部自相關兩種[20]。 全局空間自相關用于判別整個區域某一要素在空間是否有集聚性存在,常用莫蘭指數Moran’s I 表征;局部空間自相關用于衡量整個區域內某個單元與鄰近單元的相關程度,可以測算出局部空間分散或集聚。

(2) 加權求和法計算服務效能

采用加權求和法,將地塊每一項評估指標數值與其權重相乘得出地塊服務效能。 服務效能由式(1)表示為

式中Sei為第i 地塊服務效能;n 為地塊數量;fa為第a 項指標權重;Za為第a 項指標標準化數值。

指標權重采用層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)確定;各指標數值是對數據的極差標準化后,采用歸一化方法修正得出。

(3) 四象限法則判別居住用地類型

四象限法則源于二維象限圖,是在平面內通過兩個相互獨立指標(屬性、性質、特征)的正、反兩個方向兩兩組合,最終將事物分為4 個組合區域。 借鑒四象限法則,以利用程度為橫軸,以服務效能為縱軸,以利用程度和服務效能平均數為縱橫分界線,將居住用地劃分為高效型、服務型、開發型和低效型4種類型。

3 結果與分析

3.1 評估結果

3.1.1 利用強度評估

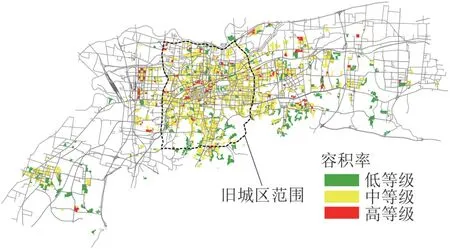

參考有關標準[16],將濟南中心城區居住用地利用強度劃分為低、中、高3 個等級。 濟南中心城區居住用地容積率平均值為1.73,屬于中等強度,說明濟南中心城區居住用地利用強度整體不高。

濟南中心城區居住用地容積率差異較大,容積率最高的是恒大名都24 號地塊,其容積率為6.21;而最低的宅科地塊,其容積率僅為0.21。 容積率較高和較低的居住用地地塊數量少,多數居住用地容積率屬于中等(如圖2 所示)。 從具體數量分布看,中等級居住用地地塊為1 654 個,占居住用地地塊總數的70.84%,所占比例最高;其次是低等級居住用地444 個,所占比例為18.96%;而高等級居住用地僅占10.20%,所以濟南中心城區居住用地利用強度相對集中。

圖2 濟南中心城區居住用地容積率分段頻率圖

濟南中心城區居住用地容積率分布如圖3 所示。在空間分布上,3 個等級居住用地在新舊城區均有分布。 為了探索濟南中心城區居住用地利用強度空間分布特性,采用全局和局部空間自相關性分析方法。

圖3 濟南中心城區居住用地容積率分布圖

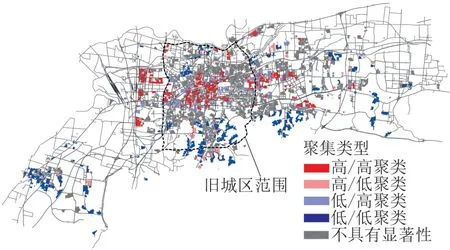

濟南中心城區居住用地容積率全局Moran's I指數為0.20,顯著性水平檢驗P 值為0.01,通過顯著性檢驗。 Moran's I 指數>0,說明濟南中心城區居住用地容積率存在正空間相關性,同等級容積率具有一定的空間聚集性。 局部相關性分析生成的容積率集聚圖如圖4 所示,其中高-高集聚和低-低集聚的地塊在新舊城區都有分布,但空間聚集特征明顯,高-高集聚地塊主要位于舊城區順河高架以西、北園高架以南、緯十二路以東、經十路以北區域和新城區西客站片區、東方街道片區和漢嶼片區;低-低集聚地塊主要位于舊城區的經十路以南區域、無影山中路黃岡片區和新城區的長清區、龍洞片區。 兩種集聚類型的地塊共有826 個, 占總地塊數量的35.27%,說明兩種類型集聚分布區域較小,中心城區大部分居住用地為高低混合分布。

圖4 濟南中心城區居住用地容積率聚集圖

3.1.2 服務效能評估(1) 效能差異

對中心城區居住用地人群活力和6 類公共服務值進行標準化處理,以6 類公共服務算術平均數作為服務品質數值;通過層次分析法確定服務人群與服務品質權重之比為1∶3;采用加權求和法計算各地塊服務效能并劃分為5 個等級。

濟南中心城區居住用地人群活力平均值為0.22,根據人群活力值自然間斷點劃分的5 個等級,屬于第2 等級,說明濟南中心城區居住用地人群活力整體不高。 中心城區高于人群活力平均值的地塊有1 067 個、面積為39.47 km2,分別占地塊總數和總面積的45.56%、35.55%,說明居住用地的人群活力低于平均水平。 從各等級分布來看,濟南中心城區服務人群活力第2、3、4 等級的居住用地較多,3 個等級用地共占90.86%,其中第2 等級居住用地最多,達到47.22%。

濟南中心城區居住用地綜合服務質量較高,綜合服務質量等級為1 的地塊數量和面積分別為34 個、0.72 km2,僅占總居住用地的1.45%和0.64%。各類服務質量差異較大,在居住用地6 類公共服務中,出行服務等級為1 的地塊數量和面積最少,分別占10%、15%,說明居住用地出行服務水平整體高。醫院、小學和體育3 類等級為1 的地塊數量和面積占比約為20%,說明有20%居住用地在等時圈范圍內無法滿足居民醫療、教育、體育服務需求。 公園服務等級為1 的地塊數量和面積占比均為30%,相比于其他類型服務,公園各等級數量和面積占比相對均衡。 等級為1 的地塊數量和面積占比最多的是圖書館,分別占67%和63%,說明居住用地文化服務水平整體比較低。

(2) 空間分布

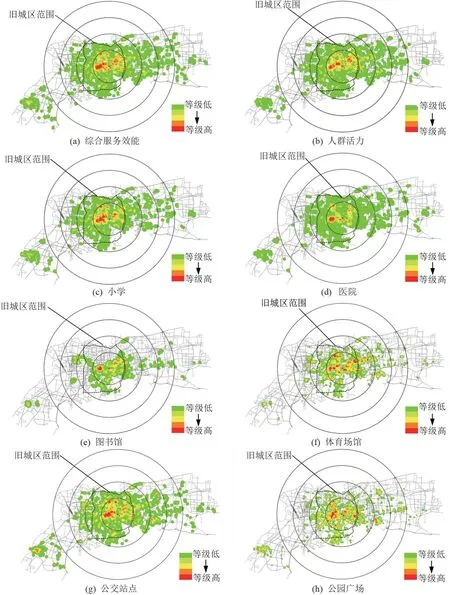

借鑒已有研究并經反復試驗,以搜索半徑為500 m 對濟南中心城區居住用地服務效能以及各類服務進行核密度分析;以泉標為中心,每隔5 km 做緩沖區,疊加到核密度分布圖。

濟南中心城區居住用地服務效能形成了多個高值區,高值區集聚在城市中心,呈現出由中心向外圍遞減的空間分布特征。 在中心地區,居住用地服務效能表現出“大集聚、小分散”的空間特征,在和諧廣場、萬達廣場、洪樓廣場等區域出現了多個服務效能次級中心;而外圍地區也出現了燕山、七里河、東方、全福等高值區,且與中心地區高值區中心連成一片。

濟南中心城區居住用地人群活力和各類服務也形成中心-外圍的空間分布。 人群活力和各類服務均有明顯的集聚中心,其中人群活力、小學、公交服務集聚中心規模較大,說明中心地區滿足居民服務需求的居住用地較多;而圖書館、醫院的集聚中心規模較小,說明中心地區滿足居民服務需求的用地少。同時,人群活力、小學、圖書館、醫院高值區在0 ~5 km圈層內高度聚集,說明服務水平高的居住用地集中在中心地區,外圍地區居住用地的服務水平相對較低;公交站點、公園、體育高值區主要分布在0~5 km圈層內,但其他圈層也有分布,說明此類服務高值區分布相對分散,如公園服務核密度在5 ~10 km圈層的燕山、臘山,10 ~15 km 圈層的舜奧,>20 km的長清區都有高值區(如圖5 所示)。

圖5 濟南中心城區居住用地服務效能核密度圖

為進一步分析濟南中心城區居住用地服務效能空間分布特征,分別統計各圈層居住用地服務效能各項指標數值。 整體來看,濟南中心城區居住用地服務效能在以泉標為中心的5 km 圈層范圍內數值最高,由中心向外圍,居住用地服務效能各項指標數值呈現出遞減趨勢,說明中心居住用地服務效能普遍較高,而外圍服務效能普遍較低。 但是,居住用地服務效能在各圈層和各類服務效能之間下降程度不同。 0~5 km 和5~10 km 之間居住用地服務效能曲線下降明顯,其他圈層下降的相對平緩,說明0 ~5 km和5~10 km 之間居住用地服務效能差異最為顯著。 綜合服務效能、人群活力、小學服務曲線下降明顯,說明其中心特征更明顯;而居住用地的公園、體育、圖書館服務曲線相對平緩,說明其中心特征相對較弱(如圖6 所示)。

從各圈層來看,不同圈層居住用地服務效能之間的差距不同,在0~5 km 范圍內,居住用地服務效能各項指標差異較大,由中心向外圍,各類服務效能之間的差距逐漸縮小。 0 ~5 km 圈層內,最高的綜合服務效能數值為0.38、最低的綠地服務為0.12,二者相差0.26,說明該圈層內居住用地的各種服務差距明顯;>20 km 的圈層,最高綜合服務效能為0.14、最低文化服務為0.03,二者相差僅0.11,說明該圈層各項服務數值均較低且彼此間差距小。

3.2 類型分異與引導策略

3.2.1 類型分異

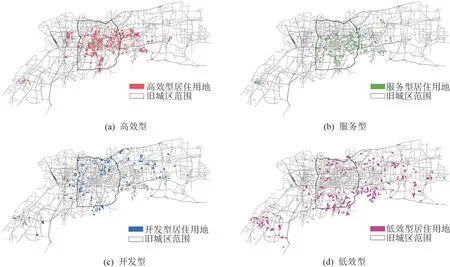

借鑒四象限法則,依據各地塊利用程度和服務效能評估結果,將濟南中心城區居住用地劃分為高效型、服務型、開發型和低效型4 種類型。

(1) 規模分異

濟南中心城區4 類居住用地地塊數量及規模大小差異明顯。 從地塊數量來看,高效型和低效型地塊數量較多,其中高效型地塊數量最多,共有826 個,占中心城區居住用地地塊總數的35.27%;低效型地塊數量為639 個,占地塊總數的27.28%。地塊數量最少的是開發型,地塊數量僅有425 個,約為高效型地塊數量的一半,地塊數量最多和最少的居住用地之間差距較大。

從用地面積來看,最大的是低效型,其用地面積為41.95 km2,占中心城區居住用地總面積的37.23%,即>1/3 的居住用地屬于低效型,說明濟南中心城區低效型居住用地比較多;最小的是服務型,其用地面積為18.77 km2,不足低效型居住用地的一半。 相比于地塊數量,用地面積最大和最小的居住用地類型之間差距更大。

從地塊大小來看,低效型地塊平均面積為6.57 hm2,在4 種類型中最大,說明濟南中心城區低效型居住用地地塊一般較大;最小的是高效型,其地塊平均面積為3.58 hm2,僅為低效型地塊平均面積的54%,比中心城區地塊平均面積少1.20 hm2,說明濟南中心城區高效型居住用地地塊通常較小。

(2) 空間分異

濟南中心城區不同類型居住用地分布如圖7 所示,濟南中心城區4 類居住用地呈現出不同的空間分布格局。 高效型居住用地主要聚集在舊城區,屬于中心聚集型,并呈現由中心向外圍遞減的空間分布特征。 舊城區高效型地塊有616 個,用地面積為18.67 km2,分別占高效型地塊總數和用地面積的74.58%和63.18%。 舊城區內,高效型居住用地集中在古城區和商埠區周邊的南全福、保利、明湖廣場、萬達廣場、世貿天府、和諧廣場等少數幾個地區。 另外,二環路以東花園路兩側、西客站青島路兩側、舜奧片區以及唐冶新區、長清區也有少量的高效型居住用地,且花園路兩側的高效型居住用地與舊城區連城一片。

圖7 濟南中心城區不同類型居住用地分布圖

服務型居住用地主要聚集在舊城區,屬于中心聚集型。 舊城區服務型地塊有323 個,其面積為11.70 km2,分別占服務型地塊總數和面積的71.46%和62.32%,其舊城區聚集度略低于高效型居住用地。 在舊城區內,其主要分布在甸柳新村、和平心村、泉興小區、二七新村、舜玉小區等地區;相比于高效型,服務型居住用地集中區離城市中心遠。 新城區服務型主要分布在二環東路沿線,此外在高新區、西客站片區、長清區也有少量地塊。

開發型居住用地空間分布相對分散,廣泛分布在舊城區和新城區,且在兩個城區均未形成明顯的集聚中心。 舊城區內開發型地塊有205 個,其面積為8.51 km2,分別占開發型地塊總數和面積的48.24%和37.98%;主要分布在舊城區北面和西面。新城區內開發型地塊是220 個,比舊城區多5 個地塊,其面積為13.89 km2,比舊城區多了5.39 km2。新城區開發型居住用地零散分布在東部新城、西客站片區以及長清區、大學城少量地塊。

低效型居住用地空間分布范圍更為廣泛,未形成明顯集聚中心,但其軸線分布特點明顯。 舊城區低效型地塊232 個,其面積為12.86 km2,主要分布在經十路以南和工業北高架以北的區域;新城區低效型地塊有407 個,其面積為29.09 km2,數量和面積均高于舊城區。 新城區燕山新區、西客站片區、唐冶片區以及長清區、大學城都有較多低效型居住用地,在二環南路、旅游路、工業北路沿線也有少量地塊。

3.2.2 分類引導

依據各類居住用地利用強度和服務效能以及地塊規模、空間區位等特征,結合居民生活服務需求和未來住區發展趨向,制定不同類型居住用地差異化的引導策略。

高效型居住用地的容積率較高,居住人口密度較大,且公共服務設施相對齊全。 此類居住用地既符合新時代國土空間節約集約利用要求,又滿足居民居住生活需求。 隨著社會經濟的發展,居民美好生活需要日益提高,對人居環境尤其是公共服務類型和層次有更高需求。 順應新時期新需求,未來高效型居住用地需結合人群需求多樣化和個性化的特點,增加樂齡設施、頤養設施、兒童游樂場、終身教育等新興公共服務內容,不斷豐富和完善公共服務類型;另外,結合住區智能化發展趨勢,搭建智能化公共服務平臺,提供社區智能養老、智能醫療、智能物業等智能化公共服務。

服務型居住用地容積率較低,配有居民生活需要的基本公共服務,居住人口密度較大。 結合國土空間高質量發展和居民美好生活需求,未來服務型居住用地需挖掘內部用地潛力,采用微更新模式將小區內零星地塊和附屬建筑改造為公共服務或公共活動空間,以此提高居住用地利用效率;同時結合人群需求和小區條件,采用多元化渠道改造老化公共服務設施,增加適老服務、快遞服務、無障礙設施、社區食堂等公共服務和公共活動場地。

開發型居住用地容積率較高,但基本公共服務缺失,居住人口不多。 此類居住用地多為城市向外拓展中新建的居民小區,是未來城市新增人口主要聚居地。 未來開發型居住用地需按照社區生活圈配置和建設標準,補齊基本公共服務短板,健全基本公共服務體系,滿足居民生活基本需求,提升人口吸引力和入住率;同時增加商業、快遞、社區服務等公共服務和公共活動場地,完善居民便民服務體系,滿足居民多樣化生活需求。

低效型居住用地容積率低,基本公共服務不足,居住人口少,主要包括城中村、老舊小區以及外圍高檔居住區。 對于城中村或老舊小區,結合城市更新或老舊小區改造,進行城市土地再開發,拆除新建為居住區或改為其他用地,提升用地集約節約利用水平。 外圍高檔居住區,結合居民多層次需求特點,重點完善個性化和品質化的社區服務,而教育、醫療、出行等基本公共服務設施,則是融入周邊社區生活圈范圍。

4 結論

通過上述研究可知:

(1) 濟南中心城區居住用地平均容積率為1.73,利用強度屬于中等;空間上表現出“大分散、小聚集”的分布特征,同等級居住用地具有一定空間聚集性,但高-高、低-低兩種聚集分布范圍相對較小,中心城區居住用地為高低混合分布。

(2) 濟南中心城區居住用地人群活力均值為0.22,整體不高;滿足居民需求的各類公共服務質量差異較大,出行、教育、醫療、體育服務質量較高,但文化、綠地相對較低;人群活力、服務效能以及各類服務效能在空間上均呈現出中心向外圍遞減的圈層分布特征,但服務效能在各圈層和各類服務效能之間下降程度不同。

(3) 濟南中心城區居住用地形成了高效型、開發型、服務型和低效型4 種類型居住用地,各類用地規模和空間分異明顯。 高效型和服務型屬于中心聚集型,開發型和低效型屬于分散型,其中低效型分布較開發型分布更為廣泛。